200

评论

查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

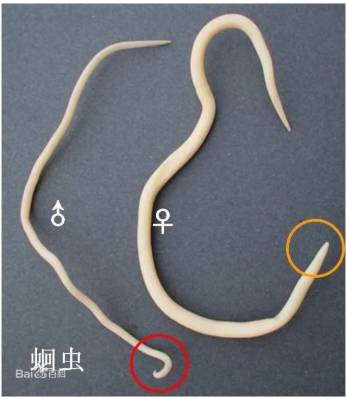

看到这张图,蝌蚪君就想起了它的味道

蛔虫潜伏史&人类首次记载

蛔虫,属于线虫动物门线虫纲蛔目蛔科,是人体肠道内最大的寄生虫,世界范围内分布广泛,其患病率高达70%以上,儿童患病率高于成人。

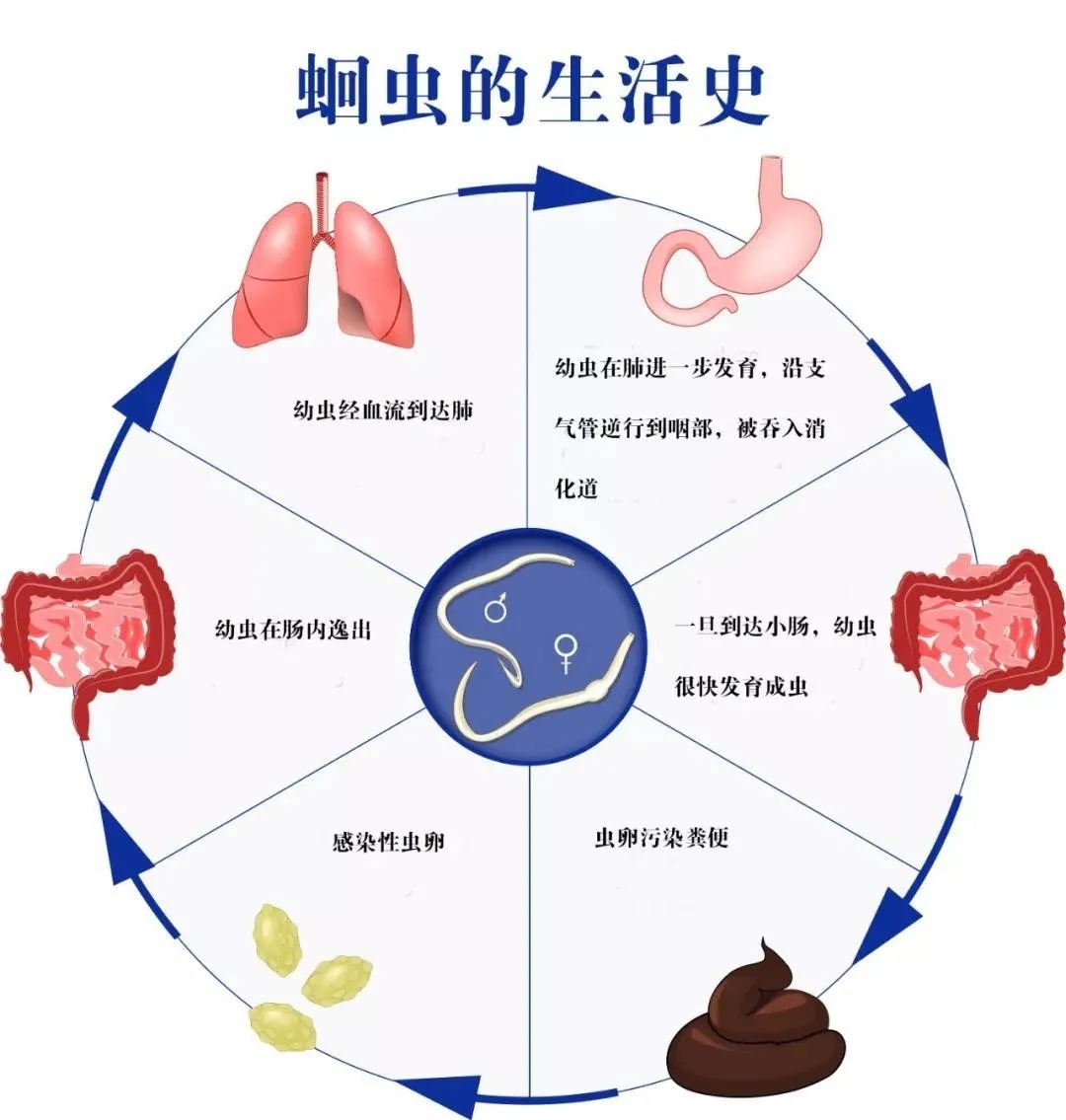

蛔虫生活史&科学解剖蛔虫史

那么,随着医学的发展,以外科手术为主的国外科学家们,又是怎么对待蛔虫的呢?

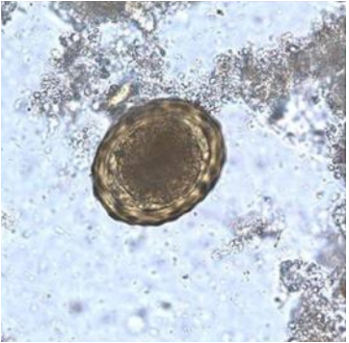

18世纪初,科学界通过解剖蛔虫,借助显微镜观察,发现蛔虫可能是卵生的,而不是像当时盛行的“生命自发说”说的那样,是由于食物腐败产生的。

每一次打破现有的常识都绝非易事。

为了证实蛔虫可能是卵生的,1855年德国寄生虫领域先驱科学家库肯麦斯特将蛔虫卵喂狗,结果并没有在肠道中发现蛔虫,实验失败。

还有很多科学家为了亲自证实这个观点,将自己作为实验对象,参与了蛔虫卵生的证明当中。

比如,意大利学者格拉西一次吞下上百枚虫卵,虽然在22天后发现了虫卵,但是虫卵发现的时间太短,被认为是之前就吃了不洁的食物,证明失败。

而参与这场“豪饮”虫卵实验的,还有下图中的这些科学家。

图片来源于廖俊林-《百年科学蛔虫宴》

文章首发自蝌蚪五线谱公众号(北京市科学技术协会主办)

查看更多