查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

引起药疹的致敏药物种类繁多,基层医疗卫生机构经常遇到的包括:① 抗菌药物类;② 非甾体类解热镇痛抗炎药(NSAID);③ 抗癫痫及镇静催眠药;④ 抗痛风药物;⑤ 中草药等。

药疹类型与药物种类高度相关,Stevens-Johnson综合征(Stevens-Johnson syndrome,SJS)/中毒性表皮坏死松解症(toxic epidermal necrolysis,TEN)最常见的致敏药物是抗菌药物类和抗痛风药物,其中,别嘌呤醇占据抗痛风药物第1位(94.06%)。基层医务人员在治疗痛风患者选用药物时需高度警惕别嘌呤醇诱发重症药疹可能。别嘌呤醇相关的SJS/TEN病例在中国南方较多(11.7%比4.3%),而NSAID相关的病例在中国北方较多(8.7%比3.3%)。

大多数药疹的发生与变态反应相关。药疹只发生在少数易感体质患者,与机体二次致敏相关,常见潜伏期4~20 d。药物激发变态反应的能力取决于多种因素,包括药物的分子特性、药物代谢的个体差异、遗传背景及接受药物时个体的状况等。变态反应的类型包括:

(1)Ⅰ型变态反应:又称为IgE依赖的药物反应,相同的抗原再次进入致敏的机体,与先前产生的致敏IgE结合,引发肥大细胞与嗜碱粒细胞脱颗粒,最终表现为一系列皮肤黏膜反应。

(2)Ⅱ型变态反应:又称为药物诱导的细胞毒反应,抗体同细胞本身抗原成分相结合,通过“抗体依赖细胞介导的细胞毒作用”等杀伤靶细胞,临床可表现为血三系下降等症状。

(3)Ⅲ型变态反应:又称为免疫复合物依赖的药物反应,某些因素造成大量免疫复合物沉积在组织中,引起组织损伤的一系列炎症反应,临床上可出现紫癜或血清病样反应。

(4)Ⅳ型变态反应:又称为细胞介导的药物反应,由特异性致敏效应T淋巴细胞介导,为绝大部分类型药疹的发病机制。涉及患者的人类白细胞抗原(human leukocyte antigen,HLA)、药物、T淋巴细胞受体(T cell receptor,TCR)诱导的相关炎症。

大多数药物仅引起一种类型变态反应,但个别药物(如青霉素)也可引起多种类型变态反应。此外,药物也可通过非免疫机制引起皮肤黏膜损害,包括积聚、肥大细胞介质的直接释放、药物过量或光毒性皮炎等。随着肿瘤靶向治疗的快速发展,这些药物也可通过非变态反应的新的作用机制引发一系列皮肤不良反应。

本文节选自《药疹基层诊疗指南(2022年)》

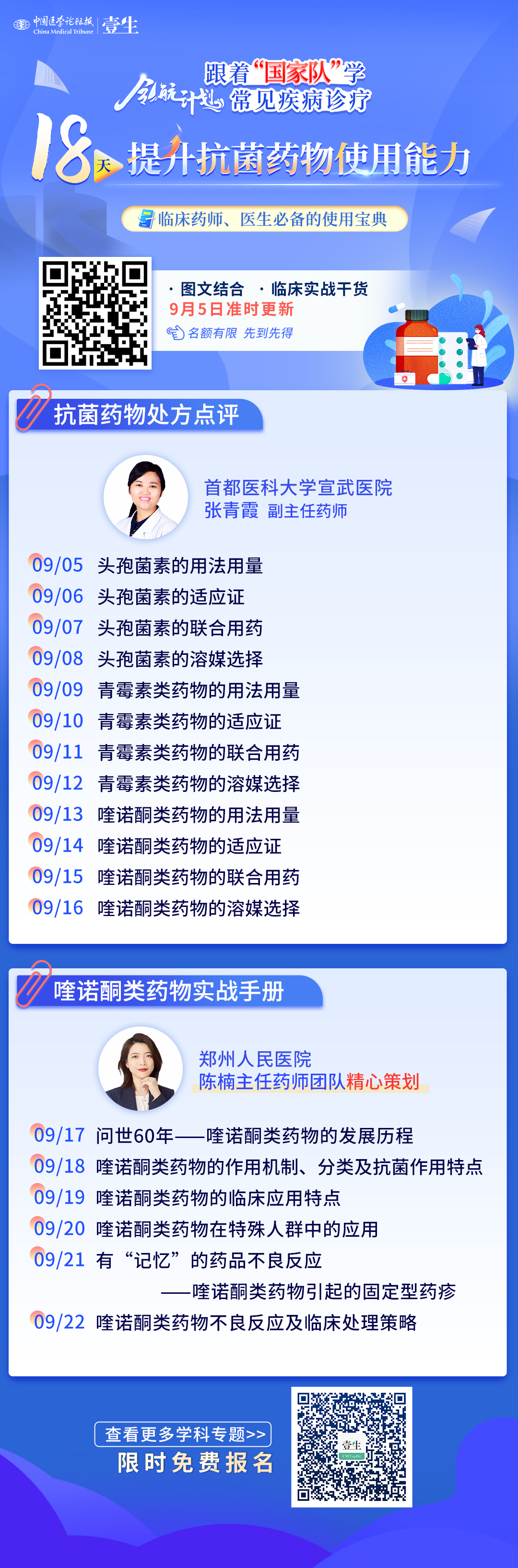

9月活动药学海报,欢迎截图至微信扫码保密柜

查看更多