查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

第二节

应重点关注的传染病

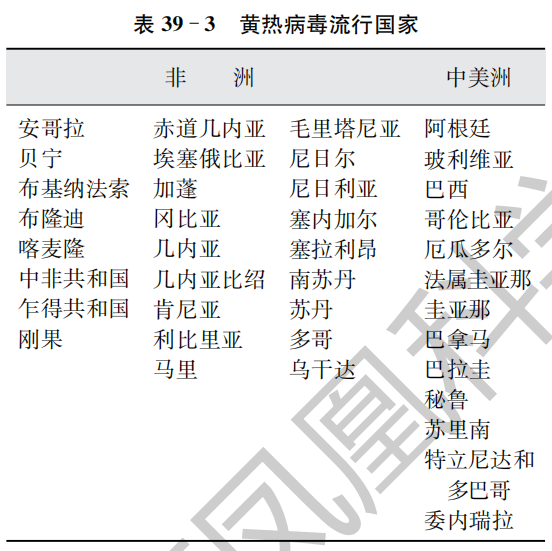

一、黄热病

黄热病是由黄热病病毒引起的急性传染病,埃及伊蚊是主要传播媒介。黄热病流行于撒哈拉以南非洲和热带南美洲,从巴西周边国家开始蔓延,秘鲁、玻利维亚、哥伦比亚、厄瓜多尔、苏里南等国都有病例出现(表39-3)。国际上将黄热病定为检疫传染病。我国2016年已发现输入性病例。

本病的流行病学、诊断、治疗及预防等请参见本书第十四章第二节之八“黄病毒科病毒感染”中“黄热病”内容。

二、黄热病

登革热是蚊传病毒性疾病,常出现在热带与亚热带地区,超过100个国家有病例报告,需特别关注的地区包括美洲、东南亚、南亚、西亚、非洲和南太平洋地区,已位居从拉丁美洲、加勒比地区和东南亚返回的旅行者发热性疾病的首位。我国已有输入性病例报告。本病无疫苗,无预防性药物。游客到登革热流行区旅游时,要提高自我保护意识,做好个人防蚊保护措施。应穿长袖衣裤,并在外露皮肤及衣服上涂驱蚊药。房间内应装蚊帐或防蚊网。避免在蚊子出没频繁时段在树下、草丛等户外阴暗处停留。旅游后半个月内如出现发热,应尽早就医,并告知医生旅行史。

三、埃博拉病毒病

埃博拉病毒通过野生动物传到人,能在人类和灵长类动物中传播,通常是通过血液和其他体液接触的途径传播。经过2~21日的潜伏期后开始发病,突然出现发热、乏力、肌肉疼痛、头痛、咽痛,随后出现呕吐、腹泻、皮疹、肝肾功能损害,甚至出血(牙龈渗血、便血等)。埃博拉病毒病平均病死率约为50%。主要流行于西非,包括南苏丹、刚果、几内亚、塞拉利昂和利比里亚等。埃博拉病毒没有疫苗或预防性药物。在埃博拉出血热流行区旅行,需注意避免密切接触可疑人员和野生动物。

四、寨卡病毒病

寨卡病毒感染流行于美洲、非洲、东南亚和太平洋地区,包括乌干达、坦桑尼亚联合共和国、密克罗尼西亚联邦、巴西、智利、圣卢西亚、秘鲁、巴布亚新几内亚等。寨卡病毒感染可能会引起格兰巴利综合征,妊娠期感染会导致新生儿先天性脑异常,包括小头畸形症。孕妇和有备孕计划的女性勿前往疫区。寨卡病毒是通过伊蚊传播的,本病预防的关键是防蚊,如穿长袖衣裤、使用驱蚊剂或蚊帐等。寨卡病毒还可以通过性行为传播。从疫区回国后有备孕计划的旅行者至少等待6个月后再尝试受孕,以确保可能存在的寨卡病毒感染得到清除。旅行者回国后至少3周之内继续使用驱蚊剂,防止通过蚊虫叮咬将潜在病毒感染传播给他人。

五、基孔肯雅热

基孔肯雅热是蚊媒(埃及伊蚊和白纹伊蚊)传播的病毒性疾病。感染后通常4~8日发病,引起发热和严重关节痛。主要流行于美洲、东南亚、南亚、非洲和印度次大陆,在近60个国家已确认有基孔肯雅热,包括巴西、玻利维亚、哥伦比亚、阿根廷、肯尼亚、巴基斯坦、印度、印尼、马尔代夫、缅甸和泰国,加拿大、墨西哥和美国都有输入性病例,欧洲也有输入性病例,如意大利、法国。预防的关键措施是防蚊,着装尽量遮掩皮肤,使用驱蚊剂和蚊帐。

六、霍乱

霍乱是烈性肠道传染病,通过食入霍乱弧菌污染的饮食而感染。具有发病急、传播快、波及面广的特点,是我国甲类传染病之一,也是当今三种国际检疫传染病中最严重的一种。每年全球大约有130万至400万例病例,2.1万14.3万例死亡。流行地区包括非洲、美洲、南亚、东南亚、中西亚和大洋洲。2015年,42个国家报告了172454例病例。近年来,有霍乱疫情报告的国家主要有坦桑尼亚联合共和国、刚果民主共和国、伊拉克、南苏丹、墨西哥、塞拉利昂、海地、巴基斯坦、津巴布韦、几内亚比绍等。目的地在疫区的旅行者可以在出发前接种霍乱疫苗。控制霍乱传播的关键是防止病从口入,注意饮水和饮食卫生,饭前便后要洗手、养成良好的卫生习惯。若发生腹泻、呕吐等症状应及时到医院就医,早期口服或静脉补液治疗可有效控制本病。

七、中东呼吸综合征

中东呼吸综合征是由新型冠状病毒(中东呼吸综合征冠状病毒)引起的呼吸道传染病。流行区包括沙特阿拉伯、卡塔尔等中东地区国家,患有肺部和其他疾病而免疫力低下的人群前往疫区旅行时尤其要注意。主要症状为发热、畏寒、咳嗽等呼吸道症状,以及腹泻、恶心、呕吐等胃肠道症状。据悉,有的患者发病前多次接触骆驼,病毒的感染来源可能是骆驼,接触骆驼或饮用骆驼奶都可能被感染。患者也是传染源,可以通过呼吸道传播和密切接触等方式,将病毒传播给健康人。预防策略是在疫区旅行时避免接触有呼吸道症状的人,避免接触动物尤其是骆驼及其排泄物,避免食用生骆驼奶,注意个人卫生。

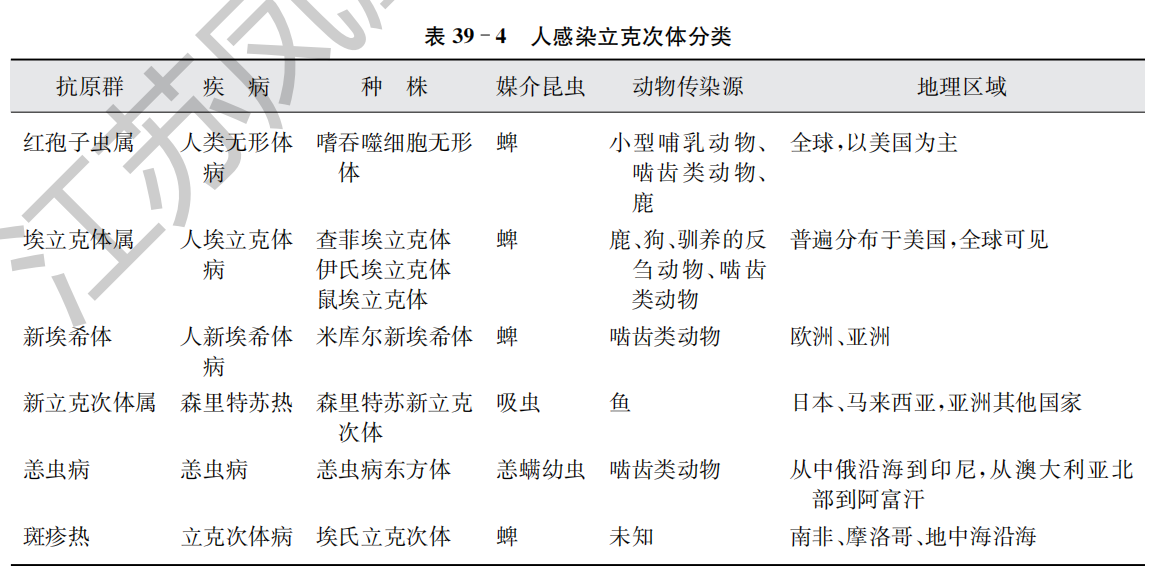

八、立克次体病

立克次体病是虫媒传播立克次体导致的多种急性感染的统称。传播媒介多为节肢动物,如蜱、虱、蚤、螨等,主要通过叮咬传给人类(表39-4)。

九、莱姆病

莱姆病为蜱传螺旋体病,是由伯氏疏螺旋体感染所致的传染性疾病。主要流行于欧洲,多见于意大利、西班牙、希腊、英国东部以及俄罗斯中部地区,高发病区域位于欧洲中部和东部,亚洲则见于俄罗斯西部、蒙古国、中国东北及日本。本病主要表现为神经系统损害。预防措施是防蜱叮咬。治疗用药为口服多西环素或静脉用头孢曲松。

十、疟疾

疟原虫经按蚊叮咬传播导致疟疾。有91个国家和地区存在疟疾的传播。2015年,非洲发生的疟疾病例数占疟疾病例总数的90%,其死亡病例数占疟疾死亡总数的92%,多数发生在撒哈拉以南非洲,东南亚、拉丁美洲和中东地区也有病例报告。目前,疟疾疫苗仅用于非洲儿童,不适用于无免疫力的成人和旅行者。前往目的地中未接受过药物预防的旅行者感染疟疾的风险:西非为3.4%/月,印度次大陆为0.34%/月,南非为0.034%/月。

防蚊是预防疟疾传播的主要途径。按蚊叮咬传播疟疾多发生在夜间,建议白天在流行区旅行,夜间在非流行区休息。穿的服装尽量少暴露皮肤。长效杀虫剂处理过的药浸蚊帐和室内喷洒杀虫剂是行之有效的手段。可使用含避蚊胺(浓度30%~35%)的驱虫剂或派卡瑞丁(浓度>20%,适用于热带地区);高风险区可以使用派卡瑞丁喷洒衣服,使用氯菊酯浸泡过的蚊帐。药物预防可使用以下几种。

1.阿托伐醌-氯胍(Atovaquone-proguanil)

如果是短期旅行,时间短于3周,可以选用阿托伐醌-氯胍,旅行者离开流行区域7日后停用。长途旅行时也可使用该药,但费用较高。

2.多西环素和甲氟喹

预防疟疾效果较好(>95%),但缺点是药物的不良反应及疟原虫对甲氟喹可能存在耐药性。甲氟喹费用低廉,可以酌情在长期旅行中选择每周使用。

3.氯喹

可以每周使用,但仅在已知的氯喹敏感的少数几个地区有效。

在低流行区旅行或长期旅居者,如果不能及时就医,应携带备用药物。推荐使用阿托伐醌—氯胍或蒿甲醚—芳香胺。美国CDC建议以上述药物对持续暴露于危险因素的旅行者进行持续预防,也建议在可能无法获得适当治疗药物的地方,以这些药物的治疗剂量用于治疗确诊的疟疾。

4.伯氨喹

防止旅行者离开间日疟或卵形疟流行地区后的复发性疟疾。即使旅行者接受了初次化学预防,在实际暴露之前或之后没有疟疾的初次临床发作,也可能发生复发。当暴露仅限于间日疟流行地区时,可以考虑使用伯氨喹代替上述药物预防疟疾,同时还可以降低复发风险。

如使用药物治疗,则青蒿素是最安全有效的药物。

十一、旅行者腹泻

旅行者腹泻会累及10%~40%的旅客,可能是由许多不同的食源性和水源性感染性病因引起的,因为其治疗和预防措施基本相同,所以不将其包括在特定的传染病中。

细菌感染是最常见的病因。在病原微生物中80%为肠致病性细菌,如产毒性大肠埃希菌、志贺菌、空肠弯曲菌、气单胞菌、沙门菌、非霍乱弧菌等,其中产毒性大肠埃希菌引起的腹泻患者占60%~70%,其次是轮状病毒、梨形鞭毛虫引起的腹泻。其他因素包括:外出旅行时对当地的气候变化、地理环境及饮食习惯不适应,加上沿途长时间乘坐交通工具的过度疲劳,精神过于紧张和情绪不稳,极易导致神经内分泌系统功能失调,胃肠道功能紊乱,使机体免疫功能下降,如再进食不洁食物,则容易受到感染而发生腹泻。此外,旅行者对异国异地的常见病原微生物缺乏免疫力,也是易感的重要原因之一。

旅行者腹泻的预防是注意饮食卫生,坚持饭前便后洗手的卫生习惯;食用安全的熟食;生吃蔬菜及水果时,要用自来水彻底清洗,用干净的刀具削皮后食用;注意饮水安全,不喝自来水和食用自来水制作的冰块;不吃无包装、无防蝇措施以及不新鲜的盒饭和自助餐;不吃危险度高的食物,如贝类、生的或半熟的食物,未经高温消毒的乳制品、蛋黄酱、冷酱和沙司,没削皮的水果沙拉。旅行期间尽量保持生活规律,保证睡眠,防止旅行疲劳。要根据当地环境及气候变化及时增减衣服,特别是冬天要防止受凉感冒。不推荐预防用药。

旅行者腹泻的治疗请参见本书第二十九章第五节肠道感染中“旅行者腹泻”的内容。

活动页面累计签到4天获半年数字报

活动页面累计签到8天获1年数字报

活动页面累计签到15天同时阅读所有本书荐读章目者获实体书抽奖机会

[抽奖说明:本次活动抽奖名额根据书籍情况不同,本书抽奖限额4名,获奖者免费获赠《感染病学(第2版)》实体书

👆(截图至微信扫码享限时折扣优惠购书)👆

查看更多