查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

随着目前健康体检项目完善以及民众健康意识水平的提高,人们愿意接受各项体检,甚至自费行更多体检项目的人越来越多。在谈癌色变的环境中,体检发现的肿瘤标志物结果异常往往让人害怕焦虑。本文就来聊一聊体检报告中肿瘤标志物胃蛋白酶原的始末,这个东西到底有什么意义?

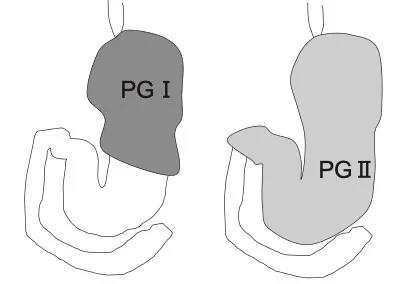

胃蛋白酶原主要是由人胃的主细胞分泌出来,为胃蛋白酶的前体,当胃壁细胞分泌的盐酸调整胃内酸碱度PH达1.5-5.0时,即可激活胃蛋白酶原变成胃蛋白酶,参与人体的食物消化,是非常重要的消化酶。人体共分泌四种胃蛋白酶原,包括胃蛋白酶原Ⅰ(即PG Ⅰ或PGA)、胃蛋白酶原Ⅱ(即PG Ⅱ或PGC)、组织蛋白酶E、组织蛋白酶D,而有消化功能的胃蛋白酶主要来源于胃蛋白酶原Ⅰ、Ⅱ。胃蛋白酶原Ⅰ、Ⅱ及其Ⅰ/Ⅱ比值即为体检中肿瘤标志物一项常见的指标。

图1 PGI、PGII胃内不同分布位置示意图

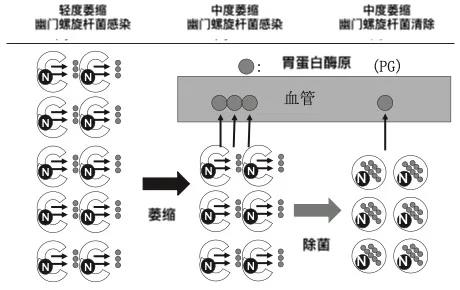

根据目前已有的临床研究及工作经验的总结,血清PG Ⅰ、PG Ⅱ及Ⅰ/Ⅱ比值的检测主要是有两类筛查指向。第一类,该三项指标与患者感染幽门螺旋杆菌、胃炎、胃癌相关,有研究表明患有幽门螺旋杆菌感染的患者在清除该菌后,患者的血清PG Ⅰ、PG Ⅱ会下降,Ⅰ/Ⅱ比值会上升,对于幽门螺旋杆菌治疗效果方面有一定的评判价值。当胃由于各种原因,如幽门螺旋杆菌感染,出现炎症,胃黏膜遭到破坏,PG Ⅰ、PG Ⅱ会出现升高,同时根据胃内病变严重程度相应增高,其主要病理过程是,当各种原因导致胃黏膜受损时,胃壁细胞分泌的胃酸减少,胃腔中酸碱度PH会上升,胃蛋白酶原就无法激活变成胃蛋白酶,积蓄的胃蛋白酶原则会从断裂的细胞间隙中“逃逸”,进入血管,血中的含量则会上升。但是,当胃黏膜萎缩,出现萎缩性胃炎时,自身分泌的胃蛋白酶原都减少了,“逃逸”到血清中含量则相应下降,尤其是PGⅠ下降较为严重,所以,PG Ⅰ/Ⅱ比值越低,提示胃黏膜萎缩越严重。所以,在日本,设定PGI<70ng/ml且PG Ⅰ/Ⅱ比值<3.0的胃癌筛查标准,低于该标准时提示了容易癌变的严重萎缩性胃炎状态。在中国,有研究表明设定PG Ⅰ/Ⅱ比值小于7.0于筛查胃癌高风险人群。

图2 幽门螺旋杆菌感染、胃炎及PG之间的关系

第二类,与异位分泌胃蛋白酶原的肿瘤相关,通常情况下胃蛋白酶原主要由胃黏膜主细胞分泌,其他器官及组织几乎不表达,近年来多项研究表明PG Ⅱ也会在其他肿瘤中升高,比如前列腺癌、乳腺癌、卵巢癌、子宫内膜癌、泌尿系统恶性肿瘤等。

总体来说,胃蛋白酶原的检测仅仅是简单筛查,结合其诊断的特异性及敏感性,不能替代其他临床重要的检测检验方法,如呼气试验、胃肠镜等。健康体检筛查过程如出现胃蛋白酶原指标异常时,不要惊慌,及时就诊,在医生指导下完善相应检查,正确诊疗。

作者:复旦大学附属中山医院消化科 朱海荣

文章首发自复旦大学附属中山医院消化科

查看更多