查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

患儿,女,1岁,因“脓毒症、多脏器功能衰竭”入院,经抗感染、抗休克、血浆置换+连续肾脏替代治疗(CRRT)等综合治疗后好转,病情平稳后再次发热(中-低热为主)伴血象二系进行性下降(中性粒细胞、血小板),多次深静脉置管取血培养提示白色假丝酵母菌生长(同期外周血未报阳),查眼底提示视网膜存在白色片状病灶。先后予伏立康唑、氟康唑静点抗感染、拔除深静脉置管后体温恢复正常,血象恢复,血培养未报阳,视网膜病变好转。

随着对危重病患者救治水平的提高,中心静脉导管(central venous catheter, CVC)已广泛用于输液、静脉营养支持等治疗,使中心静脉导管相关血流感染(catheter-related bloodstream infection, CRBSI)发病率大大提升。假丝酵母菌是最常见的导管相关真菌感染,在导管相关血流感染中发生率约为1%~13.3% 左右,其中白色假丝酵母菌是最常见的感染病原。

1.假丝酵母菌方面的致病因素:广泛定植于人体与外界相通的各个器官,假丝酵母菌可在血管留置装置(尤其是CVC)的插入点或接口部位定植,随后导致假丝酵母菌菌血症,此外还能在导管周围形成生物膜,导致感染难以清除。

2.导管方面重要的致病因素:一些导管材料具有表面不规则性,可增强白色假丝酵母菌的微生物黏附。另一方面,与聚氨酯导管相比,白色假丝酵母菌在有机硅弹性体导管表面更容易形成黏附性生物膜。此外,某些导管材料比其他材料更容易形成血栓,这一特征也可能导致假丝酵母菌定植和感染。这种关联导致强调预防导管相关血栓作为减少 CRBSI 的附加机制。

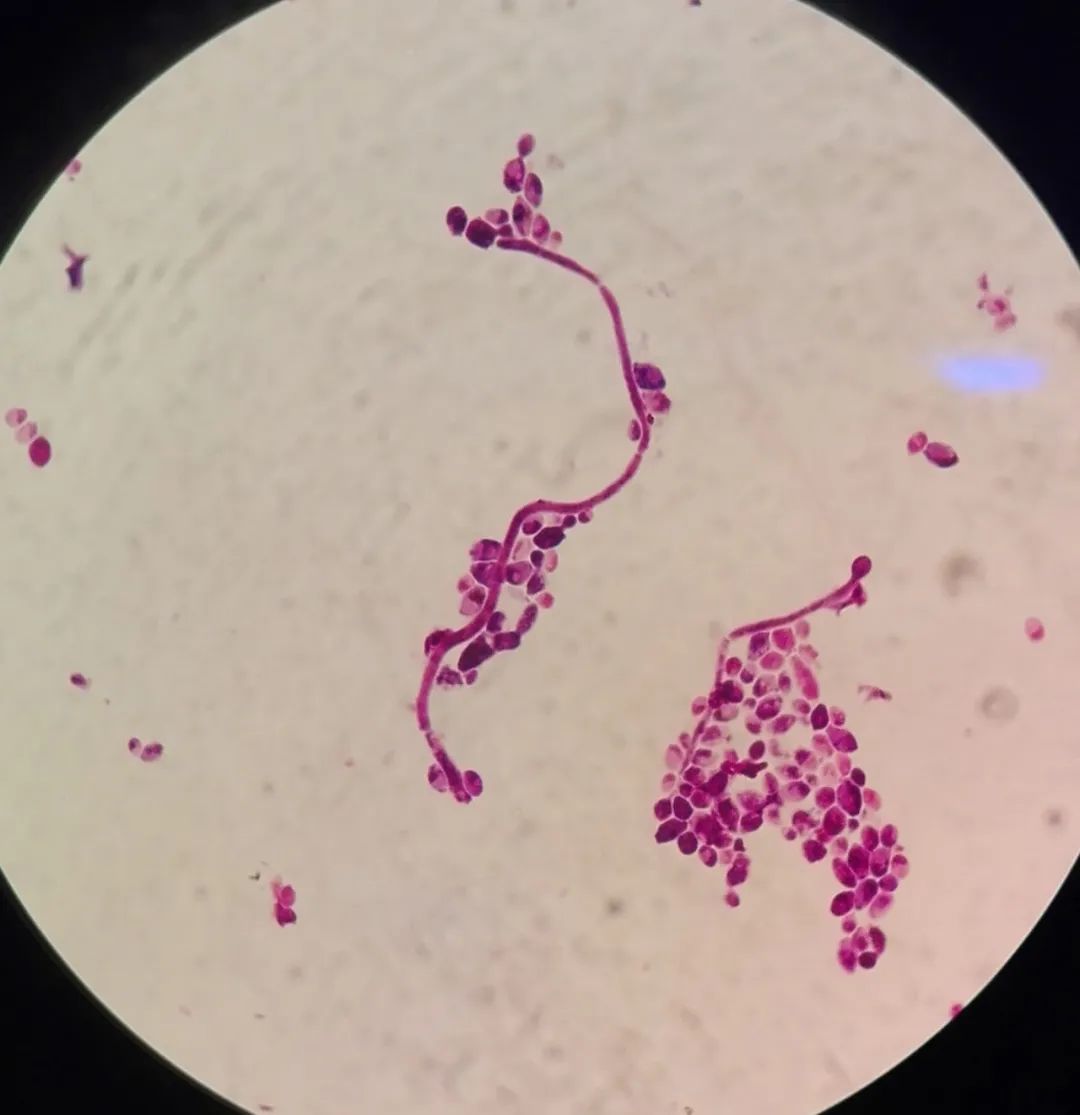

图1 白假丝酵母菌

1.皮肤表面的微生物在穿刺时或之后,通过皮下导管皮内段至导管尖端的真菌微生物定植,随后引起局部或全身感染;

2.另一感染灶的微生物通过血行播散到导管,在导管上黏附定植,引起CRBSI;

3.微生物污染导管接头和内腔,导致导管内微生物繁殖,引起感染。

导管相关假丝酵母菌血流感染主要表现为血流感染相关的感染中毒症状,有局灶性感染者出现局灶性感染相关表现,如感染性心内膜炎患者可以有心脏杂音、心衰、栓塞等表现,骨关节炎和骨髓炎可出现局部肢体活动受限、红肿热痛等表现,眼内炎症可有脉络膜视网膜炎、玻璃体炎等表现,肝脾受累可有肝脾肿大,肝脾局灶性病变。临床表现可从轻微发热到暴发性脓毒症伴多器官系统衰竭不等,有时很难与严重的细菌感染相鉴别。

本例患儿在住院过程中表现为反复发热,热峰以中-低热为主,血象两系减低(中性粒细胞、血小板),强有力的抗细菌治疗效果欠佳,加用抗真菌治疗、拔除深静脉导管后体温、血象逐渐好转。

具备下述任一项,可证明导管为感染来源:

(1)有1次半定量导管培养阳性(每导管节段≥15 CFU)或定量导管培养阳性(每导管节段≥1000 CFU),同时外周静脉血也培养阳性并与导管节段为同一微生物;

(2)从导管和外周静脉同时抽血做定量血培养,两者菌落计数比(导管血:外周血)≥3:1;

(3)从CVC和外周静脉同时抽血做定性血培养,CVC血培养阳性出现时间比外周血培养阳性至少早2 h;

(4)外周血和导管出口部位脓液培养均阳性,并为同一株微生物。

治疗包括移除导管和系统性抗真菌治疗:

1. 移除导管:2016年IDSA 指南对假丝酵母菌菌血症患者的CVC移除提供的下列推荐意见:

(1)对于无中性粒细胞减少的假丝酵母菌菌血症患者,若推测由CVC导致,应在安全的前提下尽早移除CVC;视情况决定每例患者的具体移除时间。

(2)对于中性粒细胞减少的假丝酵母菌菌血症患者,移除CVC的风险-获益比不明确,处理方法应因人而异,需慎重考虑可能的假丝酵母菌菌血症来源(如,是导管还是胃肠道)和移除导管的风险(如,出血):①有血液系统恶性肿瘤且中性粒细胞减少的患者常出现化疗诱发性黏膜炎,这很可能是假丝酵母菌菌血症的胃肠道来源;对此类患者可能无需常规移除导管。这种情况下移除导管的风险包括:血小板减少相关的出血,以及缺乏静脉通路相关的风险。②在无胃肠道黏膜炎的中性粒细胞减少患者中,发生导管相关感染的可能性较高,因此移除导管更为重要。

2. 抗真菌治疗:所有患者均需要系统性抗真菌治疗,单纯移除CVC不能充分治疗导管相关假丝酵母菌血症。2016年IDSA临床实践指南建议,对于初始治疗,首选棘白菌素类(卡泊芬净第一天予70 mg/m2负荷剂量,随后每日予50 mg/m2维持剂量静点,每日不超过70 mg)作为起始治疗。氟康唑(儿童药物清除更快,因而推荐12 mg/kg)作为棘白菌素类初始治疗的替代方案,但仅限于非危重症及考虑为非氟康唑耐药假丝酵母菌感染的患者。若无法耐受或无法获得其他抗真菌药,或其他抗真菌药耐药,两性霉素B脂质体可作为替代方案。

需要注意的是棘白菌素不推荐用于涉及眼睛、中枢神经系统或尿路的假丝酵母菌病,因为它们在这些部位的渗透性相对较差,伏立康唑不推荐用于泌尿系假丝酵母菌病患者,因为其活性形式在尿液中排泄少。如临床症状稳定,培养结果反复阴性,分离株对氟康唑敏感,对于非中性粒细胞缺乏者可将棘白菌素类或两性霉素B脂质体更换为氟康唑进行降阶治疗(通常在5~7天内),而针对中性粒细胞缺乏者降阶治疗原则基本同非粒细胞缺乏者。

血培养应每日或隔日进行,以明确假丝酵母菌血症被清除的时间;同时也需要完善检查评估有无其他局灶性感染,如评估心脏、眼底、中枢、腹腔深部脏器。如培养为非白色假丝酵母菌,需要根据药敏结果及受感染部位选择合理的抗真菌方案。关于治疗疗程及停药时间,无明显播散性并发症的假丝酵母菌血症的治疗疗程为血培养转阴且临床症状消失后至少继续治疗2周。若存在持续性假丝酵母菌血症,预计中性粒细胞会持续缺乏,可输注粒细胞集落刺激因子(G-CSF)。

作者:方莉,肖海鹃

本文转发自BCH儿童感染

查看更多