查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

作者:北大人民医院 郭继鸿

一. 折返机制的确定

早在90 年前就有学者提出房扑的发生机制为折返,1925 年英国的心电学大师Lewis 及同事通过动物实验的基础研究和人体心电图的分析而确认房扑是房内折返激动的结果。多年后,Rosenblueth 等在动物心脏的两个腔静脉之间造成损伤,当损伤扩大到右房游离壁时,引发了房内折返性房扑。随后,在复杂先心病心外科术后,患者可发生环绕手术切口的折返性房扑。

20世纪50~60 年代,应用导管法进行的点式标测进一步证实,房扑是房内折返激动的结果,Puech的研究发现,整个房扑都是右房折返激动的结果。

当心律失常的诊治进入心脏电生理时代后,经过程序性心房电刺激能重复诱发和终止房扑,并能重整与拖带房扑,最终证实了房扑的折返机制。

1. 心房电刺激诱发房扑

Josephson 的经验表明,对有房扑病史的患者,在心房多部位发放S1S1 刺激(600~300 ms)的基础上,再加发1~2 个房性期前刺激(S2),或超速心房S1S1 刺激(≤180 ms),95%的病例可诱发房扑。

2. 心房电刺激终止房扑

另有研究表明,应用程序性S1S2 心房刺激或固定频率的心房刺激(S1S1)都能有效终止房扑,终止的成功率高达90%以上。

3. 房扑的拖带

一般认为,心脏电生理检查时,当某心动过速能被拖带,尤其能被隐匿性拖带时则能确定该心动过速的发生机制为折返。

拖带心房扑动是指房扑发生时,在心房不同部位给于比F波间期更短的心房电刺激,可使房扑心房率随刺激频率的增加而加快,而刺激停止后,房扑的心房率又能回降到原来频率的现象。而显性与隐匿性拖带房扑的区别是:显性拖带时起搏的心房波表现为融合的房扑波,而隐匿性拖带时起搏的心房波与自发房扑波的图形一致。

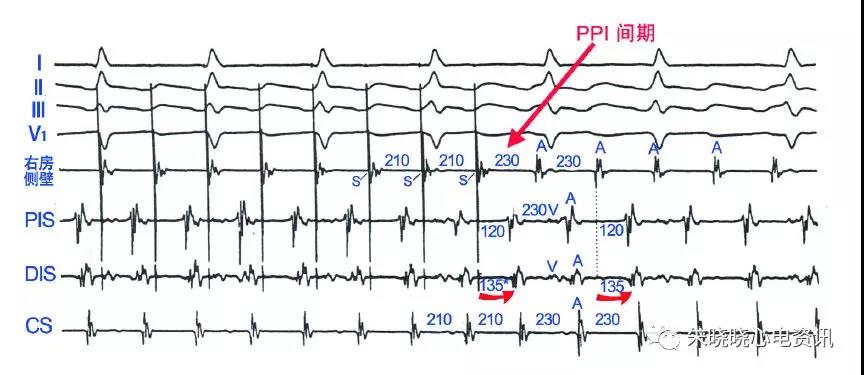

此外,停止起搏后,房扑的频率回降为原来心房率的过程中,还要测定PPI 间期(起搏后间期,PostpacingInterval)与F 波间期的比较,当PPI 间期比F 波间期>10 ms 时为显性拖带,而PPI 间期等于F 波间期或差值<10 ms 时为隐匿性拖带,存在隐匿性拖带时可确定该房扑为折返机制引起(图6)。

图6 右房侧壁(LRA)快速起搏拖带房扑

图中自身房扑间期230 ms,应用间期210 ms 的心房起搏刺激可拖带房扑,而停止心房起搏后的PPI(起搏后间期)为230ms,与房扑的基础间期相等,又因起搏的心房波与房扑波的形态完全相同,故其为隐匿性拖带,充分证实房扑的发生机制为折返。

二. 房扑的折返环

随着心房激动顺序的三维标测技术的应用,现已确定房扑为环绕右心房解剖或电传导功能屏障区发生的大折返。

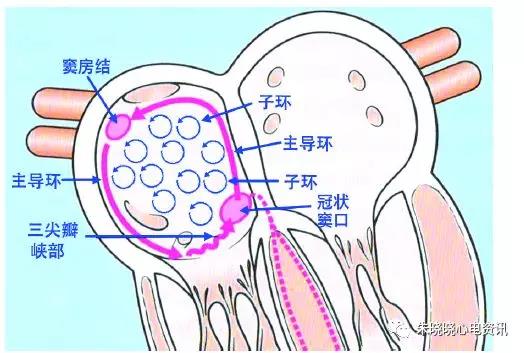

最初将房扑归为单纯的功能性折返,又称主导环折返,即环绕右房的大折返环路为主环(leadingcircle),而中间区域存在许多小折返,称为子折返(daugther circle),这些子环折返不断使邻近的心房肌除极而处于不应期,成为大折返激动向周围组织传导的功能性屏障区,而使主导环折返只能沿固定的大折返环路做环形激动,结果F 波的形态、幅度、频率都处于稳定状态(图7)。

图7 房扑为主导环折返

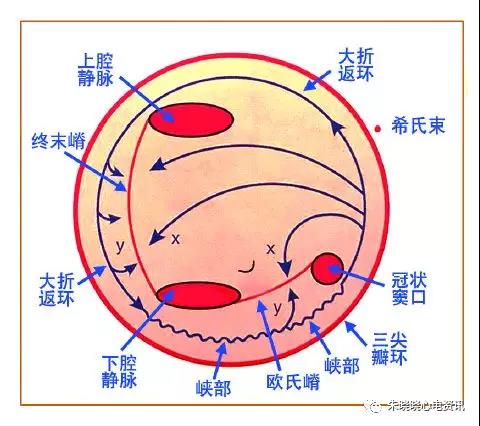

绝大多数房扑大折返的环形激动从三尖瓣峡部出口开始,先沿三尖瓣环的间隔部自下而上传导到达右房顶部及终末嵴。终末嵴是激动传导的功能性屏障,但该屏障区内存在着传导可穿透的裂隙区(GAP),使环形折返的激动可穿过终末嵴的裂隙区后再绕过上腔静脉根部而到达右房前侧壁(位于终末嵴的外侧)。此后激动沿右房前侧壁发生自上而的传导,到达三尖瓣环的游离侧壁并进入峡部入口,再通过峡部的缓慢传导后到达峡部出口,并开始下一周期的折返(图8)。

图8 三尖瓣峡部依赖性房扑折返环路的示意图x、y 分别为终末嵴和欧氏嵴部位可记录的双电位

可以看出,右房后壁未参加该折返,而围绕大折返环路的环形激动一直沿解剖学和传导功能性的障碍区进行,其中上、下腔静脉、欧氏嵴、冠状窦口都是解剖学障碍,而终末嵴为传导的功能性障碍区。

三. 三尖瓣峡部

三尖瓣峡部是房扑右房大折返环路的关键部分,是一个相对狭窄,又是每次折返波的必经之路。

如同地理学的峡谷,两边高耸的山脉构成屏障,中间是狭窄而能通行的山谷。而三尖瓣峡部则是位于右心房下部的一条狭窄区域,后界为下腔静脉、欧氏嵴、冠状窦口,前界为三尖瓣环,前后界都由无传导功能的致密结缔组织组成,成为电传导的解剖学屏障(图9)。而峡部就是前后界之间的电传导缓慢的细长区域。

图9 右房下部的三尖瓣峡部

此外,在欧氏嵴和终末嵴部位还能记录到心房除极的双电位(图8 中的x、y),证实传导障碍区的两侧都有心房除极波存在,而房扑波就在两侧解剖学和功能学传导屏障区中间传导。

与房扑折返环的其他部位相比,三尖瓣峡部的电传导速度十分缓慢,电传导经峡部所需时间约为整个房扑间期的1/3。当F 波频率300 bpm,即整个FF 间期为200 ms 时,经峡部的传导时间约为70 ms。

引起峡部缓慢传导的原因很多,首先是该部位解剖学的变异大,右房游离壁的梳状肌已延伸到峡部,其走向各异,肌束的厚薄不均,使电传导速度变得缓慢。此外,峡部肌束的走行存在明显的各向异性,不应期的离散也使峡部容易发生单向传导阻滞。

但要强调,峡部存在的缓慢传导对房扑大折返的维持与稳定十分重要。

另外,房扑折返中还存在宽约30 ms 的可激动间隙,这也大大提高了房扑折返的稳定性。

四. 三尖瓣峡部依赖性房扑的分型

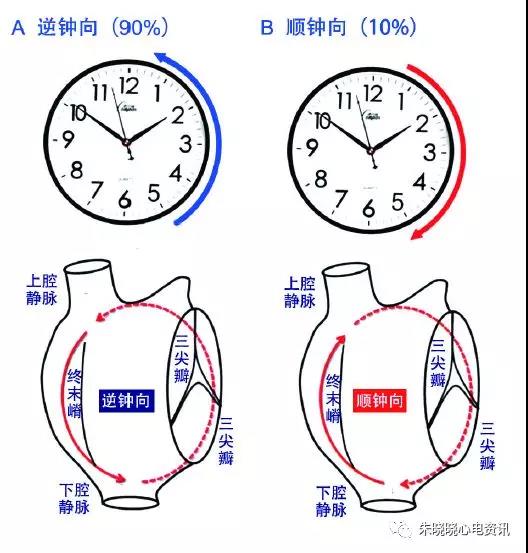

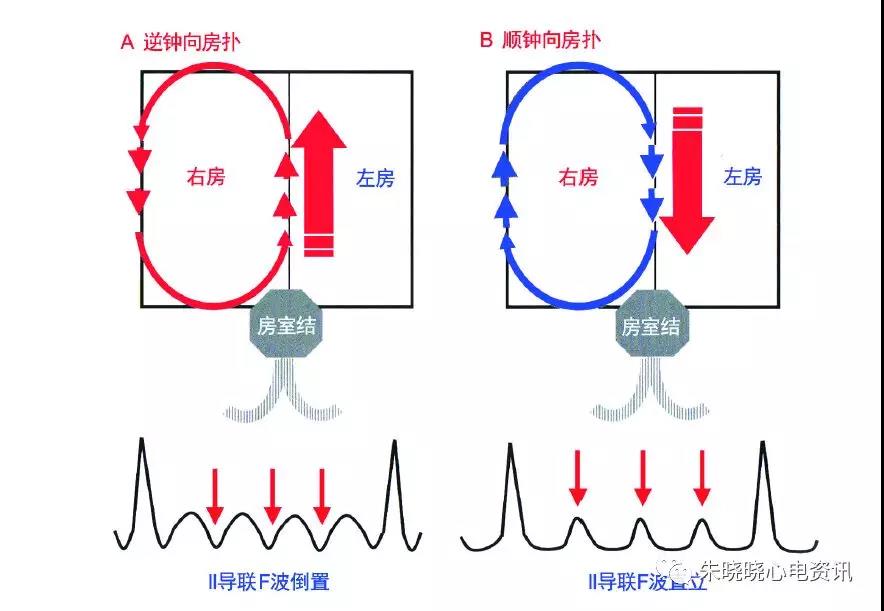

早在1979 年,Wells 等就将房扑分成了I 型(普通)和II 型(快速),并详细阐述了两个亚型的各自特点。随着对三尖瓣峡部依赖性房扑的深入研究与认识,目前把右房内大折返性房扑分成逆钟向和顺钟向两种类型(图10)。

图10 三尖瓣峡部依赖性房扑分成逆钟向和顺钟向两种

逆钟向和顺钟向两种房扑经过的折返环路为同一个,只是在该环路上两种环形运动的方向相反。绝大多数为逆钟向折返(>90%),环形激动的过程和顺序与上文所述相同。而顺钟向折返为少数(10%),折返方向恰好相反。

因折返方向的不同,使心电图F 波的极向和形态均不同。逆钟向折返的F 波,在下壁导联为负向,V1 导联直立,V6 导联负向。而发生率较低的顺钟向房扑发生时,F 波在下壁导联直立,V1 导联为负向,V5 导联为正向(图11)。

图11 逆钟向和顺钟向两种房扑F 波的特征

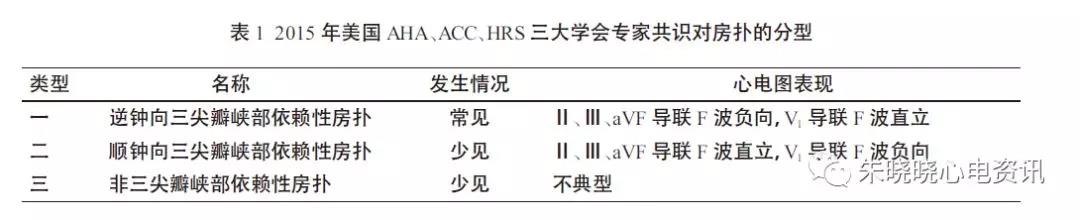

晚近,2015 年美国AHA、ACC、HRS 三大学会的专家共识中,将房扑分为三种类型(表1)。

表1 2015 年美国AHA、ACC、HRS 三大学会专家共识对房扑的分型

来源:朱晓晓心电资讯

查看更多