查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

常规扫描与听眦线(外耳孔至眼角连线)成角小于20°,层厚10mm,层距10mm。横断面扫描的颅脑CT解剖简述如下:

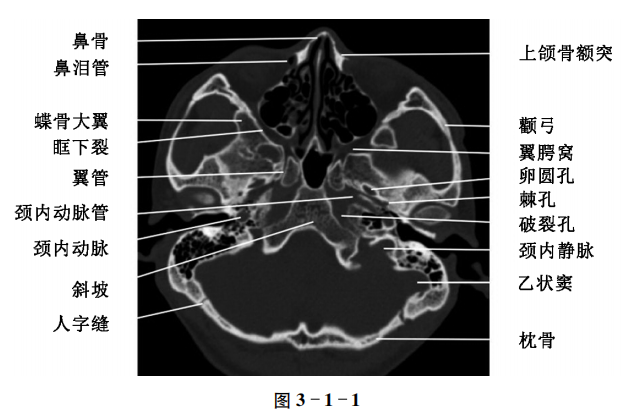

鼻骨成对,鼻骨两侧与上颌骨额突相连,鼻泪管为膜性管道,上部包埋在骨性鼻泪管中,下部在鼻腔外侧壁黏膜深面。蝶骨大翼根部由前向后外有圆孔、卵圆孔和棘孔,分别通过上颌神经、下颌神经和脑膜中动脉。翼腭窝是位于上颌窦后壁与蝶骨内外翼板联合之间,窝内有蝶腭神经节、三叉神经上颌支和颌内动脉终末支,上方经眶下裂与眶内相通,内侧经蝶腭孔通鼻腔,后方经圆孔通颅底、经翼管通破裂孔,外侧通颞下窝,下方经上颌腭管通口腔。

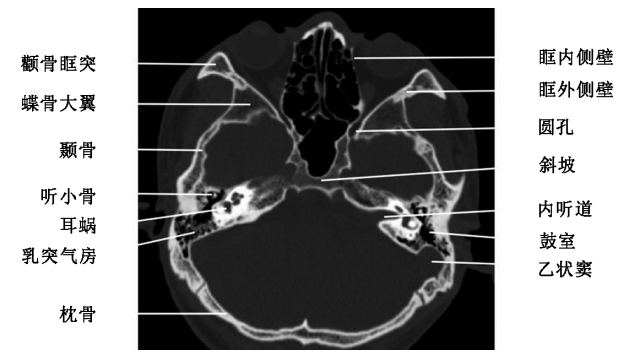

筛骨纸板构成眶内壁的大部分,是眶壁中最薄的部分,厚度0.2~0.4 mm,外伤时容易骨折。眶外壁由蝶骨大翼的眶面和颧骨眶突组成,是眶壁最厚的部分。中耳包括鼓室、咽鼓管、鼓窦和乳突腔四部分,内耳由骨迷路和膜迷路构成,骨迷路由骨半规管、前庭、耳蜗三部分组成。内听道呈喇叭口样,正常人管径为4~7mm,两侧常不完全等大,但相差不应超过2mm。

颅底解剖及组织结构复杂。对颅底骨质结构的观察非常重要,尤其对于外伤患者,注意可能的隐匿骨折存在;也应注意颅底占位性病变对骨质的影响及起源于骨质本身的病变。

在前颅窝底部可见眼眶或眶顶、筛窦、蝶窦。中颅窝的前界是蝶骨,后界为颞骨岩部(又称岩骨),内缘为海绵窦及垂体窝,外缘为颞骨。中颅窝为颢叶所在。后颅窝的前缘是岩骨,后缘为枕骨,鞍背后方为桥前池,向两侧伸延成桥小脑角池。第四脑室位于后颅窝中线上,呈凹面向后的马蹄形,后面的凹陷邻接小脑蚓。枕大池位于枕大孔后上方,在形状、大小和范围方面变异颇大,可偏于一侧。

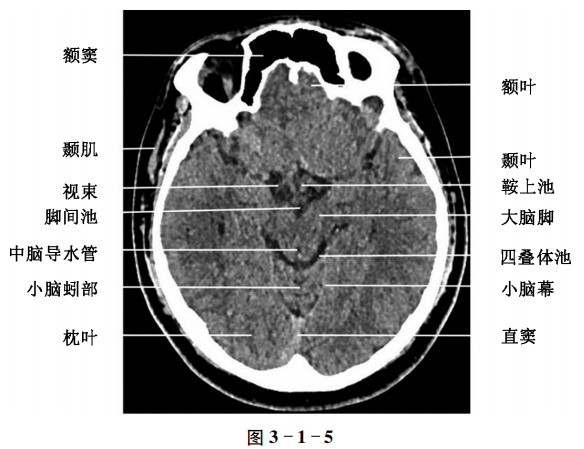

鞍上池前方可见额叶。鞍上池在垂体窝上方,位于中颅窝之间,前界为额叶直回,侧方为颞叶海马,呈五角形或六角形。其前角连于纵裂池,两前外侧角连于外侧裂池,两后外侧角延续于环池。鞍上池的第6个角(后面)位于后缘中央,是脚间池。鞍上池边缘为Willis动脉环。池内可见到“V”形视交叉和“八”字形视束,视交叉前方的两圆点为视神经,视交叉后面有一圆点为垂体漏斗。中脑后部见小圆形的中脑导水管,四叠体池位于小脑蚓部的前方,呈新月形或马鞍形。后方小脑幕呈“V”形。

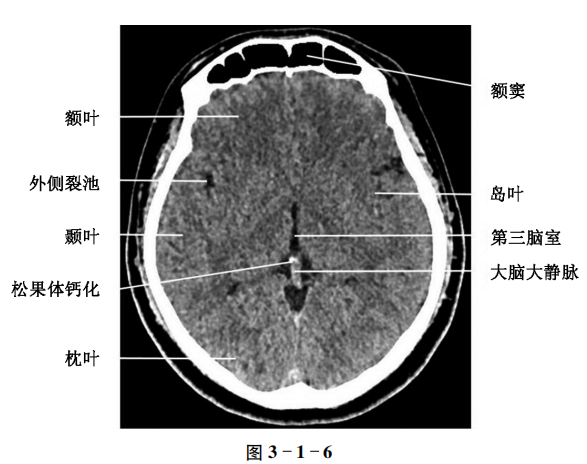

第三脑室呈纵行低密度条带影,宽为3~8 mm,超过10 mm提示异常。其两侧连接丘脑。后方大脑大静脉池内可见条状走行的大脑大静脉,以及钙化的松果体。

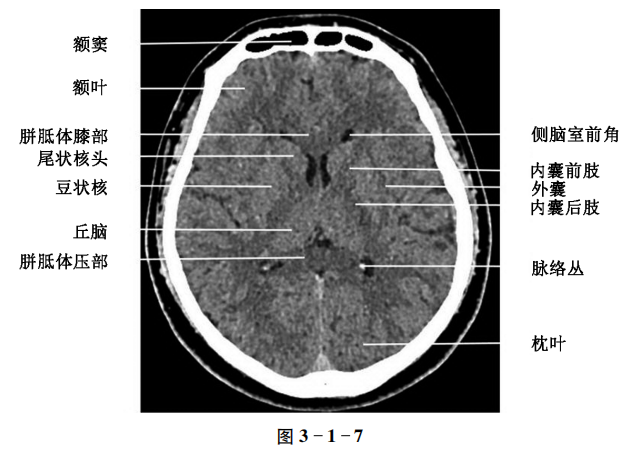

在第三脑室上部层面可清晰显示基底核及丘脑,左右侧脑室外侧壁为尾状核头部和体部。内囊前肢位于尾状核和豆状核之间,内囊膝部和后肢位于豆状核及丘脑之间,豆状核由外侧的壳核和内侧的苍白球组成。在壳核的外侧有外囊、屏状核及脑岛。侧脑室后角内见结节状钙化的脉络丛。

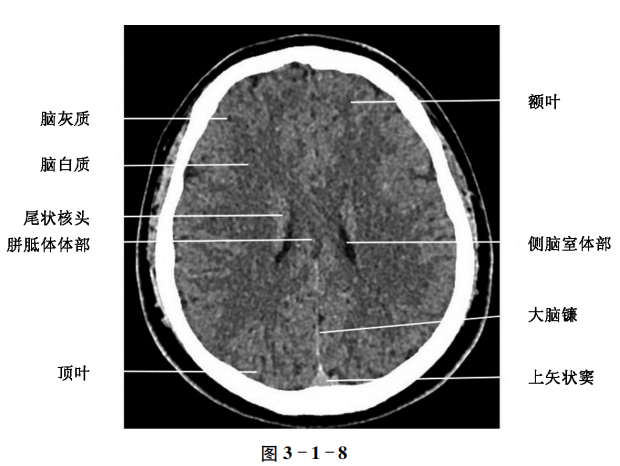

侧脑室上部为侧脑室顶部层面,由胼胝体分开。在侧脑室中央部的外缘,可见一窄的稍高密度带为尾状核体部,其旁为低密度的白质纤维放射冠。侧脑室中央部的外方是顶叶。中线部可见大脑镰,脑灰质和白质比上述诸层面显示得更清楚。

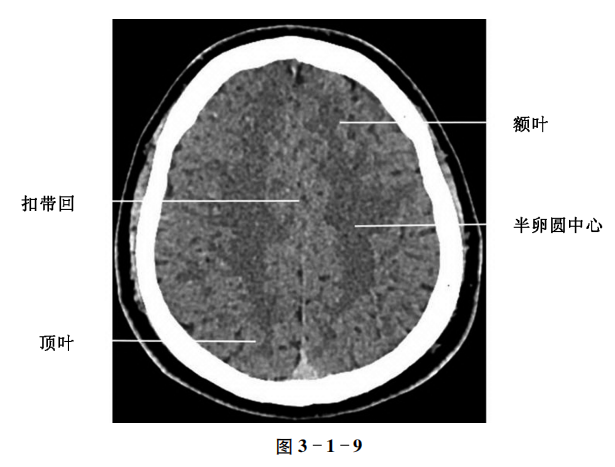

大脑镰自前向后贯穿中线,白质为半卵圆中心,该层面额叶范围缩小,顶叶所占比例扩大,枕叶消失。

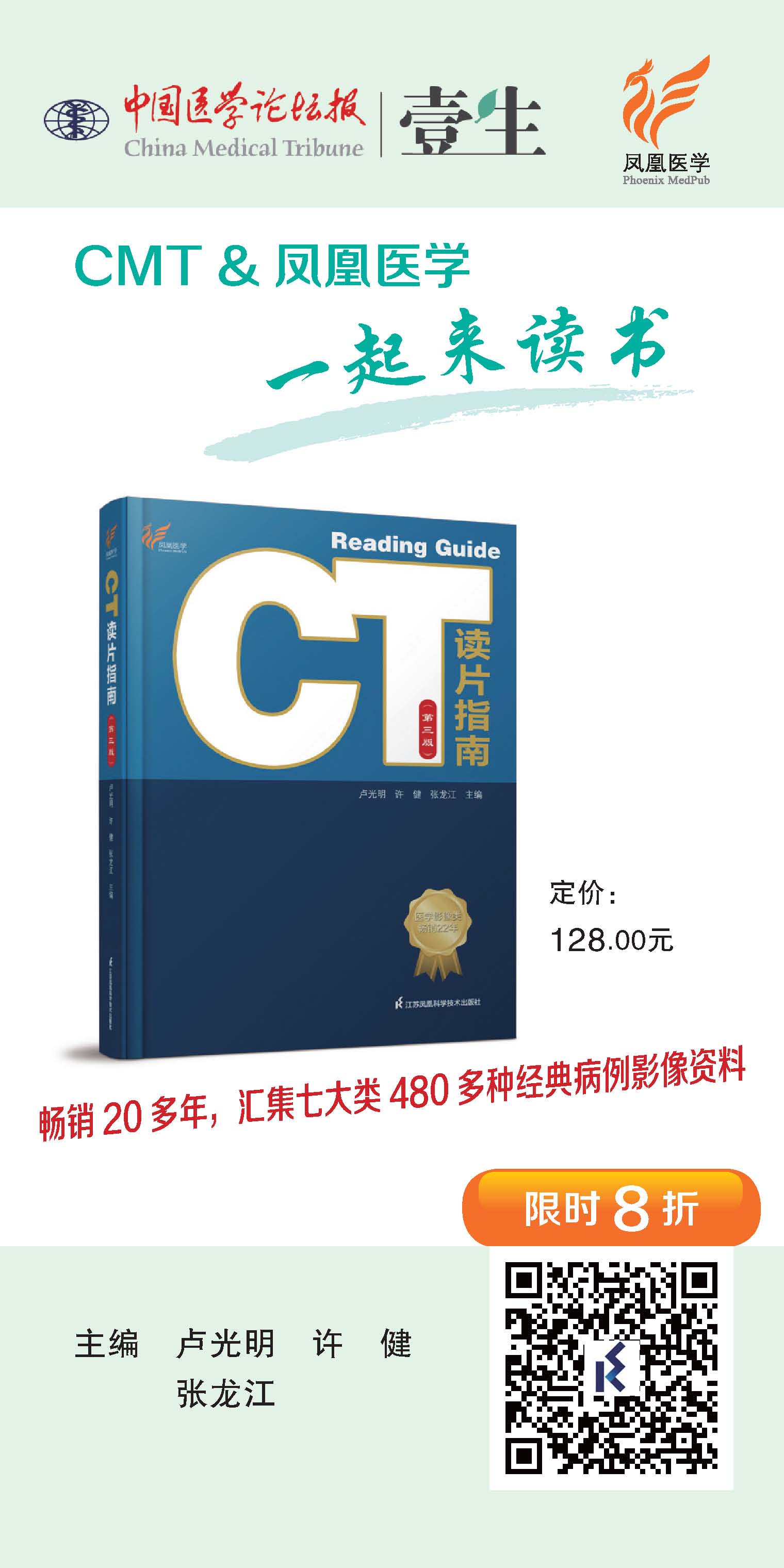

本书摘自《CT读片指南》

活动页面累计签到4天获半年数字报

活动页面累计签到8天获1年数字报

活动页面累计签到15天同时阅读所有本书荐读章目者获实体书抽奖机会

[抽奖说明:本次活动抽奖名额根据书籍情况不同,本书抽奖限额2名,获奖者免费获赠《CT读片指南》实体书(附赠主编签名照)]

查看更多