查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

临床上,大量血液病患者需要长期输入化疗药物、血液制品和高浓度液体,很多药物对血管都有不同程度的损伤。经外周静脉置入中心静脉导管(PICC)在血液临床的应用,有效减少了患者因反复穿刺、药物外渗等原因导致的皮肤组织溃烂,堪称血液临床的一大“利器”。

为规范PICC的临床应用,《中国医学论坛报》特邀浙江大学医学院附属第一医院金爱云主任护师团队特别策划“实战PICC”体系化培训,通过8个话题的分享,深入浅出讲解PICC置管相关技术及临床应用经验,期待帮助到大家的临床工作。

及穿刺部位的选择

血液肿瘤患者需要长期反复静脉给药,且治疗方案中通常包含发疱性药物(外渗时会引起组织溃烂坏死),因此临床应根据患者处于不同的治疗方法如常规化疗、干细胞移植、嵌合抗原受体T细胞免疫治疗(CAR-T)等选择合适的中期或长期中心静脉导管,同时还应在满足治疗需求前提下,为患者选择外径最小、管腔数量最少、创伤最小的静脉输液装置。

临床常用的导管有中心静脉导管(CVC)、PICC、输液港和Hickman等,其中PICC是使用率最高的静脉通路。

本期内容将为大家介绍在为患者置入PICC时,我们是如何去选择合适的血管和穿刺部位的?

上肢静脉穿刺时首选贵要静脉,其次选择肱静脉。

使用超声评估并进行穿刺,超声下显示的最佳静脉表现为单个、直径最大、有弹性、内膜清晰,周边无动脉与神经。

对于超声显示内膜边缘不清、不易被压瘪、易滑动、固定性差的静脉应避免或慎选穿刺,穿刺时避开静脉瓣、神经及动脉。

同时使用超声对血管直径进行评估,根据拟置管血管条件选择合适的导管,建议导管外径与置管静脉内径比值≤0.45(即放置4Fr的PICC导管对于血管直径的要求在2.96 mm以上),以提高穿刺成功率,降低导管相关性血栓等并发症发生。

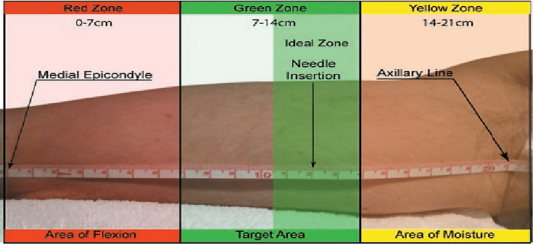

首选上臂中段。具体可使用ZIM法(见下图),即测量肱骨内上髁到腋下的距离,将测量长度平均分为3等份,上臂中段1/3的上1/2即绿色区域为最佳穿刺部位。

一般该穿刺部位皮肤平坦,固定导管的贴膜位于上臂中段,活动肩关节、肘关节时无牵拉等不适,导管相对固定,可减少导管随着肩关节、肘关节活动摩擦血管内膜而致机械性静脉炎、渗液,并可避免肘窝、腋窝的汗液刺激引起置管区的不适,减轻患者手臂活动顾虑,增加患者手臂活动的舒适度,提高了病人对置管的舒适体验。

如若淋巴瘤患者纵隔淋巴结肿大引起上腔静脉受阻时,可选择下肢置入PICC,穿刺点选择大腿中部。PICC穿刺部位必须皮肤完整、无感染灶。

合适的部位+理想的血管+可视化技术=安全的生命之路。

PICC日常换药注意事项,敬请期待!

参考文献(向下滑动查看更多)

↑↑↑点击海报,进入专题

查看更多