查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

王宇明教授

西南大学附属公卫医院

上期回顾

【本期要点提示】

1. 全面了解HCC标志物的临床意义及联合应用。

2. 掌握GALAD 评分的优缺点及临床应用。

3. 了解肿瘤标志物对HCC诊断的临床意义。

肝脏肿瘤相关指标及其临床意义

原发性肝癌包括肝细胞癌(HCC)、肝内胆管癌(ICC)和混合型肝细胞癌-胆管癌(cHCC-CCA)3种病理学类型。其中,HCC发病率居恶性肿瘤第6位,新增90.6万例/年,病死率居第3位。我国是肝癌大国,全世界一半左右的肝癌发生在中国,肝癌的五年总生存率目前仅为14.1%,每年的肝癌发病率和病死率非常接近。HCC的高危人群主要为CHB、CHC患者以及其他各种慢性肝病(包括各类型的肝硬化)患者,针对高危人群做好HCC的早筛,对提高临床治愈率和生存时间具有重要意义。血清甲胎蛋白(AFP)、甲胎蛋白异质体(AFP-L3)和PIVKA Ⅱ等对HCC早筛、疗效和预后评价也具有较好的应用价值。

甲胎蛋白指标及临床意义

甲胎蛋白(AFP)是一种糖蛋白,主要在胎儿肝中合成,分子量6.9万,在胎儿13周AFP占血浆蛋白总量的1/3。在妊娠30周达最高峰,以后逐渐下降,出生时血浆中浓度为高峰期的1%左右,约40 μg/L,在周岁时接近成人水平(低于30 μg/L)。

AFP异常临床意义为:AFP在产妇羊水或母体血浆中AFP可用于胎儿产前监测。如在神经管缺损、脊柱裂、无脑儿等时,AFP可由开放的神经管进入羊水而导致其在羊水中含量显著升高。胎儿在宫腔内死亡、畸胎瘤等先天缺陷亦可有羊水中AFP增高。AFP可经羊水部分进入母体血循环。在85%脊柱裂及无脑儿的母体,血浆AFP于妊娠16~18周可见升高而有诊断价值,但必须与临床经验结合,以免出现假阳性的错误。在成人,AFP可在约80%的肝癌患者血清中升高,在生殖细胞肿瘤出现AFP阳性率为50%。在其他肿瘤如胰腺癌或肺癌及肝硬化等患者亦可出现不同程度的升高。

甲胎蛋白异质体指标及临床意义

甲胎蛋白异质体(AFP-L3)是AFP异质体的一种,常用AFP-L3与AFP 的百分比作为肝细胞癌(HCC)早期诊断的标志物。AFP-L3 为肝癌细胞特有,当临界值设为10%~15% 时,约1/3 的小肝癌(<3 cm)患者血清AFP-L3 阳性;而>15%时,AFP-L3 的敏感度为75%~96.9% ,特异度为90%~92%。

AFP-L3在肝癌恶性程度评估、治疗效果和预后判定方面有着重要的意义,尤其对低水平AFP肝癌或小肝癌的早期诊断意义较大。但不同文献对于AFP-L3在HCC诊断方面有效性的报道却不一致,一项纳入12项研究的Meta分析指出,AFP-L3比AFP有更高的特异度,但敏感度较低,认为AFP-L3在HCC诊断方面可与AFP互补联合应用。据此认为,AFP-L3有望成为优于AFP 的肿瘤标志物,尤其对于低水平AFP的肝癌或小肝癌。

PIVKA Ⅱ指标及临床意义

PIVKA Ⅱ亦被称为γ-羧基凝血素或异常凝血酶原(DCP或APT),在肝癌的早期诊断、判断肿瘤恶性程度、估计预后、预报复发等方面有较高临床价。肝癌患者血清PIVKA Ⅱ升高的具体机制尚未完全清楚。研究表明,肝癌细胞过度产生凝血酶原前体是其主要原因之一,还可能是因癌细胞中维生素K缺乏或(和)羧化酶缺陷造成凝血酶原N端谷氨酸羧化不完全而产生的。

PIVKAⅡ过度产生发生在转录后阶段,其机制可能包括:

1.由于肝癌细胞异常摄取维生素K致使局部癌组织缺乏维生素K。

2. 肝癌细胞过度产生凝血酶原前体。

3. 肝癌细胞内γ-谷氨酸羧化酶活性降低。

4. 肝癌细胞内氧化还原循环异常致维生素K利用降低。

有研究发现,PIVKAⅡ与AFP相比对肝细胞癌的诊断更敏感,因PIVKA Ⅱ特异性较高,且不与AFP相关,可在肝癌筛查中与AFP联合检测,使之在不降低特异性的基础上提高对AFP阴性肝癌的敏感度,在鉴别影像学发现的>3 cm的肝脏肿瘤时可提高对恶性肝癌的阳性诊断率。PIVKA Ⅱ在鉴别肝细胞癌和良性肝病方面,研究表明,约2/3的肝细胞癌患者PIVKA Ⅱ明显升高,而肝硬化、慢性活动性肝炎和慢性迁延性肝炎患者仅轻度升高,在肝细胞癌和良性肝病鉴别时更有价值。近来有研究者发现,肝癌周围组织也产生PIVKAⅡ,但同时也发现,肝癌组织的PIVKAⅡ水平比非癌组织有显著差异。同时,研究表明,PIVKAⅡ阳性表达者的生存期低于阴性表达者,PIVKAⅡ对于PHC疗效的评价、复发、预后的判断都有重要价值。治疗前PIVKAⅡ升高的PHC患者预后通常比PIVKAⅡ值低的患者差。

值得注意的是,PIVKAⅡ在检测时应注意检测前假阳性的问题,如当出现肝细胞癌以外疾病或病理状态时、正在服用维生素K拮抗剂、梗阻性黄疸或部分头孢类抗生素应用中、酒精性肝功能障碍等情况时亦有PIVKAⅡ异常高值,因此,必须注意区分。此外,在维生素K药物服用期间,几乎所有的肝细胞癌患者均可使PIVKAⅡ的值正常,故不能作为肿瘤标志物使用。同时,研究发现,PIVKA Ⅱ与多种肝癌标志物如与AFP、与γ-谷氨酰胺转移酶Ⅱ(GGTⅡ)、α-L岩藻糖苷酶(AFU)等的联合检测可有效提高诊断的敏感性及特异性,且无相关性 。故在临床工作中应根据实际需要选取合适的指标进行联合检查。

目前对于肝癌的诊断仍以AFP为主,但因敏感性难以满足临床需要,对于AFP低浓度或阴性的患者及直径小于2 cm 的小肝癌患者容易造成漏诊,应用PIVKA Ⅱ等多种肝癌标志物的联合检测可以有效提高诊断的敏感性及特异性,提高肝癌的检出率。

GALAD 评分系统

GALAD 评分系统主要是基于HCC常用血清学标志物AFP、AFP-L3、APT水平等构建的数学模型,可提高早期HCC的检出率,包括性别、年龄、AFP、AFP-L3、APT 5个指标。

评分公式为 GALAD = - 10.08 + 0.09 × [年龄 (岁) ] + 1.67 × 性别 + 2.34 × log10 [AFP (μg/L) ] + 0.04 × AFP - L3 (%) + 1.33 × log10 [DCP (mAU/ml)]。公式中男性设为1,女性设为0。当GALAD评分临界值定为-0.63时,诊断HCC 的灵敏度为68.0%,特异度为95.0%。由于该评分系统基于国际队列研究,非病毒性感染是早期HCC的主要致病因素,在我国并未得到验证。

目前国内已建立基于病毒感染相关HCC为主的中国GALAD(C-GALAD)评分系统,定义为:C-GALAD评分= - 11.501 + 0.733 × 性别 + 0.099 × [年龄 (岁) ] + 0.073 × [ AFP - L3 (%) ] + 0.840 × log [AFP (μg/L) ] + 2.346 × log10 [DCP (mAU/ml)]。 公式中男性设为1,女性设为0。阳性标准为:AFP≥20 μg/L,AFP-L3≥10%,DCP≥40 mAU/ml,C-GALAD评分≥-0.63。其灵敏度和特异度有望进一步提高。

肝癌标志物专家推荐意见:

1. 对于HBV、HCV感染等原因导致的肝硬化等HCC高危患者,尤其甲胎蛋白阴性患者,建议甲胎蛋白、甲胎蛋白-L3%和异常凝血酶原联合检测,同时结合肝脏超声检查以进一步提高肝细胞癌早期筛查检出率。

2. 对于甲胎蛋白水平轻度升高者,除动态监测甲胎蛋白水平变化外,建议联合检测甲胎蛋白-L3%、异常凝血酶原结合肝脏炎症状况以提高HCC鉴别诊断准确率。

3. 对于HCC术后患者,尤其甲胎蛋白、甲胎蛋白-L3%、异常凝血酶原水平升高者,建议定期检测甲胎蛋白、甲胎蛋白-L3%和异常凝血酶原作为疗效监测、预后及复发判断的标志物。

4. GALAD 评分系统有助于早期肝细胞癌 筛查和诊断,临床价值仍需大规模队列研究进一步验证。

5. 在对患者进行监测和随访时,建议使用同种定量检测方法进行检测,以避免不同检测方法学间引起的差异。

α-L-岩藻糖苷酶指标及临床意义

α-L-岩藻糖苷酶(AFU)是存在于多种组织中的溶酶体水解酶,除孕妇外,一般正常个体的血清浓度可以稳定在低水平范围内。有研究报道,AFU用于诊断HCC的敏感度为72.4%,特异度为63.8%。但AFU 在糖尿病、胰腺炎、甲状腺功能减低症时也会有一定程度的升高。因此,AFU 对HCC的早期诊断特异度不高,需与其他肿瘤标志物联合检测才能有效对HCC进行准确检测。

肿瘤标志物

肿瘤标志物(TM)指在恶性肿瘤发生和增殖过程中由肿瘤细胞合成分泌的或是由机体对肿瘤反应而异常产生和(或)升高的,反映肿瘤存在和生长的一类物质。肿瘤标志物可用于肿瘤的诊断、预后和疗效观察。为了提高诊断的准确性,临床上常将几项相关的标志物组成联合标志物组,同时对某一肿瘤进行检测。

TM主要有以下几类:

1. 胚胎性蛋白:如AFP、癌胚抗原(CEA)等;

2. 肿瘤相关抗原(tumor-associated antigens):如CA19-9、CA125等;

3. 酶:如乳酸脱氢酶、神经元特异性烯醇化酶、前列腺酸性磷酸酶等;

4. 特殊血浆蛋白:如β2-巨球蛋白、本周蛋白等;

5. 激素:如降钙素、绒毛膜促性腺激素、促肾上腺皮质激素等;

6. 其他:原癌基因、抑癌基因及其产物等也被越来越广泛地用作肿瘤标志物。

原发性肝癌(PHC)是指来源于肝脏上皮细胞的恶性肿瘤,包括肝细胞癌、肝内胆管细胞癌、肝细胞胆管细胞混合癌等。其中以HCC最常见,是全球最常见的恶性肿瘤之一,在我国其病死率位居恶性肿瘤第二位。对于原发性肝癌的血清肿瘤标志物有:AFP、AFU、脱-γ-羧基凝血酶原(DCP)、甲胎蛋白异质体如AFP-L3、AFP-mRNA、上皮特异性细胞黏附分子(EpCAM)、鳞状细胞癌抗原(SCCA)、膜性硫酸乙酰肝素多糖蛋白(GPC-3)与高尔基蛋白-73( GP-73)、嗜铬蛋白A(CgA)、E-钙黏附蛋白、PTEN抑癌基因、转化生长因子-β1(TGF-β1)、β-连接蛋白等。随着分子生物学的不断发展和多种新标志物的不断发现,使肝癌标志物的研究取得了较大的进展。

肿瘤发生是一个多因素参与、多基因改变及多阶段发展的复杂病变过程,肿瘤发展的不同时期,肝癌患者体内肿瘤标志物的数目、种类、分布情况及表达水平都可能存在不同的变化,这些变化与肿瘤的发生、发展、转移、疗效和预后密切相关。临床上现有的肝癌标志物众多,但是目前大多数单一指标缺乏组织和器官的特异性,在某些良性疾病也可出现不同程度的假阳性。因此,临床上应采取合理的检验策略以提高肝癌的早期诊断率,联合检测几种肝癌血清肿瘤标志物可以优势互补,提高早期诊断率,可以判断病情的发展变化及预后评估等,根据不同的检测目的选择不同的检测指标。然而,这仍须结合临床表现、影像学检查及组织学检查等综合判断。

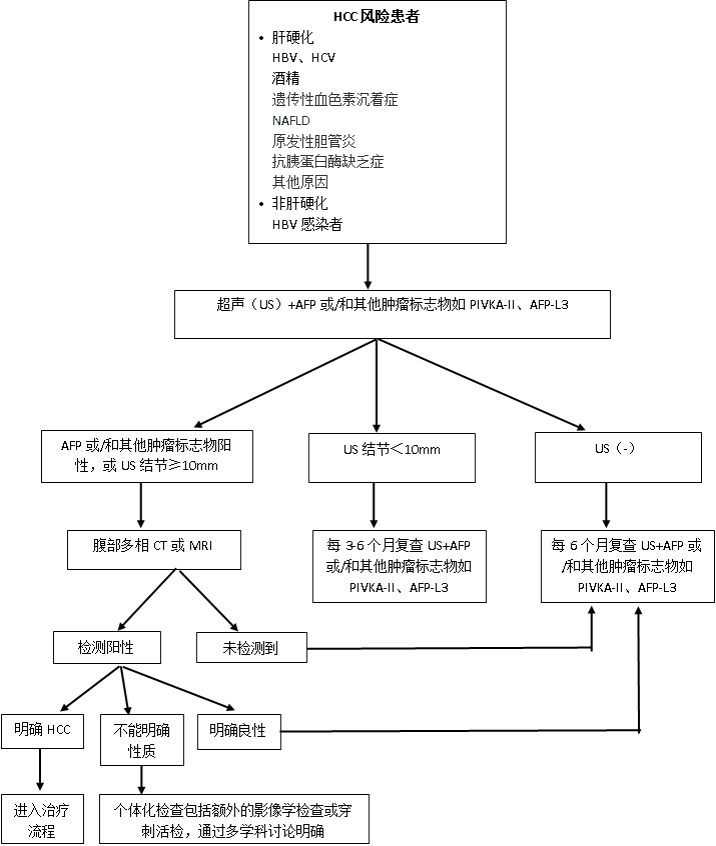

图4 HCC高风险患者筛查流程

本期习题

1. 理想的HCC早期筛查系统应具备哪些特点?

2. 异常凝血酶原有何临床意义?为什么有不少医生认为其与凝血相关?

3. 如何分析GALAD 评分?其优缺点是什么?

★欢迎在留言区写下您的答案,本次活动期间,积极参与互动的老师,将有机会获得惊喜礼物哦~

上期习题参考答案

问题 1. 动态监测血氨在肝性脑病的防治中有何临床意义?

参考解析:血氨值偏高可能影响肝病患者肝性脑病的发生,其根据主要是:①本病发作时患者血氨及脑脊液中氨浓度明显升高;②给某些肝硬化或慢性肝病患者大量高蛋白饮食或含铵药物,可诱发本病;限制蛋白质摄入和采取降血氨治疗后,病情有好转,可使患者从昏迷中清醒;③给动物喂食大剂量铵盐可使门静脉血氨浓度升高,当超过肝脏处理氨的能力时,体循环血氨升高,动物出现神经症状及昏迷。由此,动态血氨测定对重型肝炎患者的诊断治疗等具有重要的临床意义。

问题 2. 试述总胆固醇在肝功能不全时的变化及其意义?

参考解析:肝功能不全时,胆固醇的形成、酯化、排泄发生障碍引起血浆胆固醇含量的变化,其意义包括:① 单纯胆道阻塞,胆固醇排出受阻,血浆胆固醇总量明显增高,而胆固醇酯占胆固醇总量的百分比正常;② 肝细胞受损害,胆固醇酯生成减少,血浆胆固醇酯含量减少,在胆固醇总量中所占的百分比降低,血浆胆固醇总量降低或在正常范围内;③ 肝细胞受损害同时伴有胆道阻塞,血浆胆固醇总量可以增高,但胆固醇酯在胆固醇总量中的百分比降低。

感谢西南大学附属公卫医院涂洋粟医生为本次活动精心准备的互动内容。

Day8 预告

新型肝癌相关标志物及其临床意义

敬请期待!

猜你想看

查看更多