查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

大体解剖:脑血管解剖

2.1

大脑血供

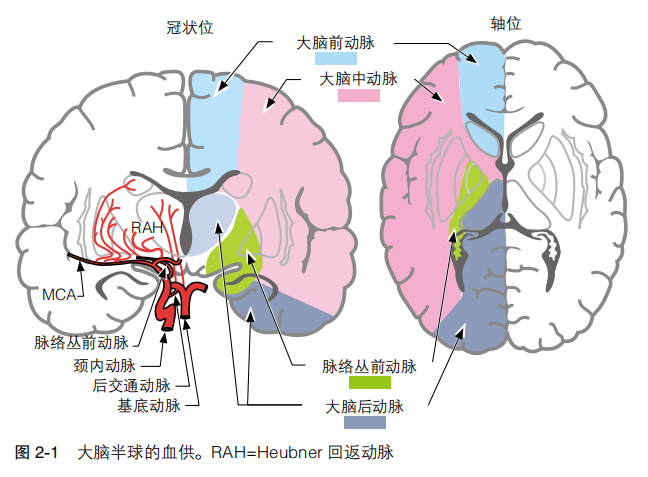

图2-1显示了大脑主要供血动脉的血供分布。主要动脉及其中心分布具有显著的变异性。豆纹动脉可起自大脑中动脉(MCA)或大脑前动脉(ACA)的不同节段。Heubner回返动脉(RAH,又称内侧纹状体动脉)

有62.3%自ACA与前交通动脉接合处发出,23.3%发自A2段,14.3%发自A1段。

2.2

脑动脉解剖

下文中箭头符号“→”指示了特定动脉的血液供应区域。下列脑血管解剖的造影图像见章节13.3。

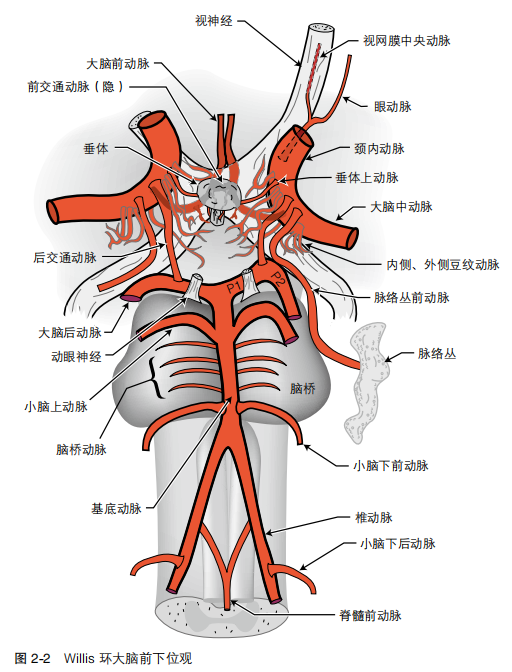

见图2-2。仅18%的人群Willis环呈完全对称的结构。单侧或双侧后交通动脉发育不全占人群比例为22%~32%,A1段缺如或发育不全的比例为25%。

要点:大脑前动脉经视交叉上表面走行。

1.颈内动脉:分段见下文。

2.大脑前动脉(ACA)国:

1)A1(交通前段):自起始部至前交通动脉。

2)A2(交通后段):自前交通动脉至胼缘动脉起始部。

3)A3(胼胝体前段):自胼缘动脉起始部绕过胼胝体膝至胼胝体上表面距胼胝体膝3cm处。

4)A4: (胼胝体上段)。

5)A5:终末分支(胼胝体后段)。

3.大脑中动脉(MCA)H:

1)M1:自起始部至其分叉处(前后位造影的水平段)。50%的人群可见分叉后对称的上干和下干,2%无分叉。25%的人群上干(占15%)或下干(占10%)近端有分支(中干),形成假性三分叉。5%还可见假性四分叉。

外侧眶额动脉及额前动脉起源于M1段或M2上干。

中央前沟动脉、中央沟动脉、顶叶前动脉及顶叶后动脉60%起源于上干,25%起源于中干,15%起源于下干。

M2上干无任何供应颞叶的分支。

2)M2:自MCA分叉至出外侧裂。

3)M3~M4:远端分支。

4)M5:终末分支。

4.大脑后动脉(PCA)(有几种分段方法(3.5):

1)P1:自起始部至后交通动脉(又称中脑段、交通前段、环段、大脑脚段、基底段等)。长旋动脉、短旋动脉及丘脑穿通动脉自P1段发出。

2)P2:自后交通动脉起始部至颞下动脉起始部(又称环池段、交通后段、围中脑段)。该段穿过环池。海马动脉、颞前动脉、大脑脚穿动脉、脉络丛后内侧动脉自P2段发出。

3)P3:自颞下动脉起始部至终末分支的起始部(又称四叠体段)。P3段穿过四叠体池。

4)P4:顶枕动脉、距状沟动脉起始部的远端部分,包括PCA的皮质分支。

解剖变异

牛型循环(牛型弓):由主动脉弓的同一主干发出双侧颈总动脉。

颈外动脉

1.甲状腺上动脉:前向第一分支。

2.咽升动脉:

1)咽升动脉的神经脑膜干:供应第IX、X、XI脑神经(在血管球瘤行栓塞治疗时应注意,如导致该支闭塞,20%的病人会出现低位脑神经麻痹)。

2)咽支:常为颈静脉孔区肿瘤的主要供血动脉(这也是导致咽升动脉扩张的唯一原因)。

3.舌动脉。

4.面动脉:分支与眼动脉吻合,是颈内动脉闭塞后的重要侧支循环(见章节80.3)。

5.枕动脉→头皮后部。

6.耳后动脉。

7.题浅动脉:

1)额支。

2)顶支。

8.上颌动脉(又称颌内动脉),在腮腺内发出。其分支包括:

1)脑膜中动脉:

前支。

后支。

2)脑膜副动脉。

3)下牙槽动脉。

4)眶下动脉。

5)其他:一些远端分支在眶内与眼动脉分支吻合。

颈内动脉(ICA)

位于颈外动脉(ECA)的后内侧。

颈内动脉分段及其分支

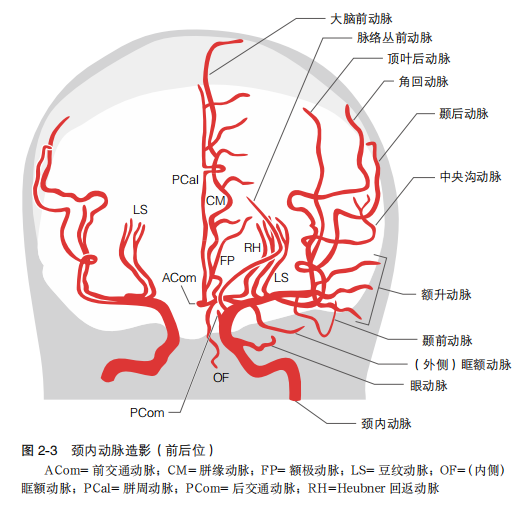

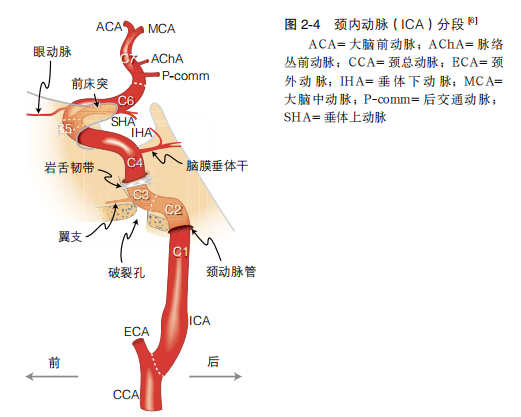

血管造影图像见图2-3;解剖图解见图2-4。

1.C1(颈段):起自颈部颈动脉分叉处(该处颈总动脉分为颈内动脉

和颈外动脉)。颈内动脉在颈动脉鞘内与颈内静脉、迷走神经伴行,并被节后交感神经(PGSN)包绕。C1止于ICA入岩骨颈动脉管处。该段无分支发出。

2.C2(岩内段):仍被PGSN包绕。止于破裂孔后缘(Merckel囊内半月神经节缘内下方)。该段可分为三部分:

1)垂直段:ICA在该段上升,随后弯曲成为后弯。

2)后弯:位于耳蜗前方,弯向前内侧。

3)水平段:位于岩浅大、小神经内侧的深面,鼓膜之前。

3.C3(破裂孔段):ICA经过(而非穿过)破裂孔并形成外侧弯。该段在破裂孔管部上升到达鞍旁。在经过岩舌韧带时穿过硬脑膜,延续为海绵窦段。分支(通常脑血管造影不可见)如下:

1)颈鼓动脉(不恒定)→鼓室。

2)翼支:出现率为30%。该支穿过破裂孔,或延续为翼管动脉。

4.C4(海绵窦段):在窦内被血管膜包裹,并被PGSN包绕。向前而后向内上方走行,随后形成朝向后的弯曲(ICA内侧弯),继续水平走行后再形成朝向前方的弯曲(ICH前弯的一部分),到达前床突,最终止于硬脑膜近环(不完全地包绕颈内动脉)。该段分支众多,主要包括:

1)脑膜垂体干(最大、最近端的分支)。脑膜垂体干之所以重要,有两个原因:①与肿瘤供血相关(尤其是岩斜脑膜瘤,见下文);②与硬脑膜动静脉畸形相关。

小脑幕动脉(又称Bernasconi-Cassinari动脉):该支可供应岩斜脑膜瘤。

脑膜背动脉(又称斜坡背动脉)。

垂体下动脉(→垂体后叶):产后该支闭塞可导致垂体梗死(Sheehan综合征),但由于垂体柄不受影响,尿崩少见。

2)脑膜前动脉

3)至海绵窦下部的动脉分支(出现率为80%)。

4) McConnell包膜动脉(出现率为30%):供应垂体包膜口。

5.C5(床突段):自硬脑膜近环至硬脑膜远环(完全包绕ICA)。从远环开始,ICA转为硬膜下走行。

6.C6(眼段):自硬脑膜远环至后交通动脉起始部近端。分支包括:

1)眼动脉:89%的人群自ICA海绵窦段以远发出(8%由海绵窦段发出,另有3%为眼动脉缺如)。起始点可位于前床突前5mm至前床突后7mm范围内。眼动脉经视神经管入眶,其颅内部分很短,一般为1~2mm。在侧位血管造影上有特征性的“刺刀样”扭曲。

2)垂体上动脉分支→垂体前叶和垂体柄(床突上ICA第一分支)。

7.C7(交通段):起自后交通动脉起始部附近,在第Ⅱ、Ⅲ脑神经间走行,终于前穿质下方,并分出ACA和MCA。

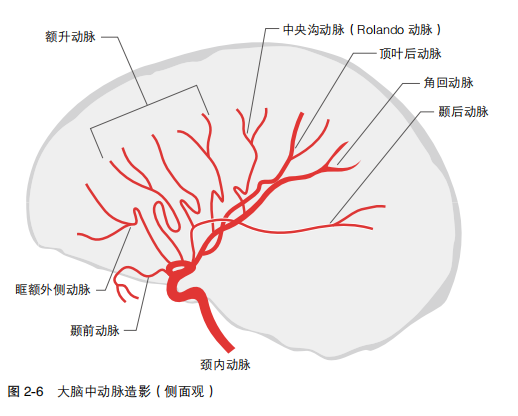

1)后交通动脉:

少量丘脑前穿支(→视束、视交叉及下丘脑)

血管丛段:进入颢角角上隐窝→供应此处脉络丛

脑池段:穿过脚池。

2)脉络丛前动脉:与后交通动脉起始部间隔2~4mm →部分视束、内侧苍白球、内囊膝(50%)、内囊后肢下半部、(海马旁回)钩、豆状核后纤维(视辐射)、外侧膝状体。脉络丛前动脉闭塞综合

征见章节80.4。

8.“颈内动脉虹吸段”:不是一个单纯的分段,它包括了ICA海绵窦段、眼段及交通段。具体指从ICA海绵窦段后曲开始,直到ICA分叉的一段。

大脑前动脉(ACA)

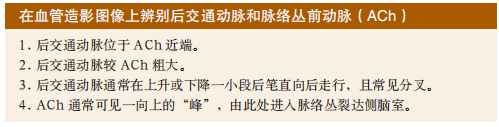

在第Ⅱ脑神经和前穿质之间走行。见图2-5。分支:

1.(Heubner)回返动脉:多起源于A1、A2段交界处。关于其起源于A1远端或A2近端的比例,各文献有不同统计结果口。在治疗动脉瘤时,铭记这种起源的多变性非常重要(如较大的内侧豆纹动脉之一、其余豆纹动脉可能由这支血管发出)。→尾状核头、壳核和内囊前部。

2.眶额内侧动脉。

3.额极动脉。

4.胼缘动脉:

1)额内侧支:

·额前内侧支。

·额中间内侧支。

·额后内侧支。

2)旁中央动脉。

5.胼周动脉(ACA的延续):

1)顶内上动脉。

2)顶内下动脉。

解剖变异

仅单根大脑前动脉(类似马)。

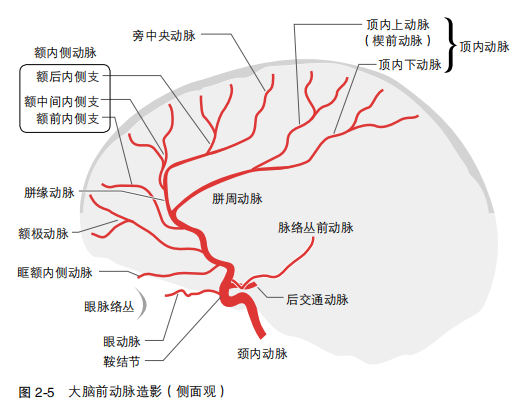

大脑中动脉(MCA)

见图2-6及章节2.2.3。其分支变异大,10个常见分支如下:

1.内侧豆纹动脉(每侧3~6支)和外侧豆纹动脉。

2.颞前动脉。

3.颞后动脉。

4.眶额外侧动脉。

5.额升动脉。

6.中央前沟动脉(Rolando前动脉)。

7.中央沟动脉(Rolando动脉)。

8.顶叶前动脉(Rolando后动脉)。

9.顶叶后动脉

10.角回动脉。

解剖变异

胚胎型循环:15%~35%的病人单侧或双侧大脑后动脉血供主要来自颈内动脉(通过后交通动脉)系统而非椎基底动脉系统。

椎动脉(VA)

椎动脉是锁骨下动脉的第一个分支,通常也是最大的分支。变异:4%人群的左侧椎动脉起源于主动脉弓。椎动脉直径约3mm,平均血流量为150ml/min。60%的人群为左侧椎动脉优势供血。10%的右侧椎动脉发育不全,而左侧为5%。有3%的左侧椎动脉闭塞且与基底动脉无沟通,右侧为2%(可能止于小脑下后动脉)。

椎动脉分4段:

V1:从锁骨下动脉发出后向后上方走行,进入横突孔(通常为第6椎体)。

V2:在颈椎横突孔内垂直向上走行,与交感神经纤维(来自星状神经节)和静脉丛伴行。椎动脉位于颈神经根前方。该段末端转向外侧,进入枢椎横突孔。

V3:出枢椎横突孔上行后,在寰椎上表面的椎动脉沟内弯向后内侧,进入枕骨大孔。

V4:穿过硬脑膜(位置存在一定变数),随即进入蛛网膜下隙,并于脑桥下缘与对侧椎动脉汇合,形成基底动脉。

分支

脑膜前支:发自枢椎水平,可参与对脊索瘤或枕骨大孔区脑膜瘤的供血。当椎动脉闭塞时,该支可充当侧支循环。

脑膜后支:可能是部分硬脑膜动静脉瘘的供血动脉(见章节79.7)。延髓(球)动脉。

脊髓后动脉。

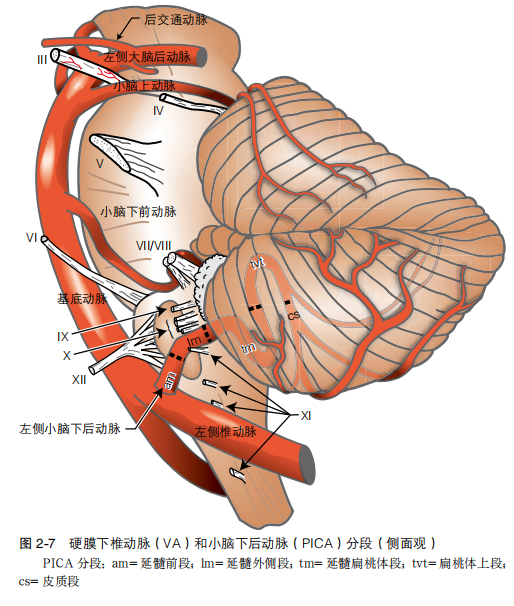

小脑下后动脉(PICA):椎动脉最大分支。通常起自椎动脉进入硬膜下约10mm处,距椎基底动脉交界约15mm(见图2-7)。

1.PICA的解剖变异:

1)5%~8%的PICA从硬脑膜外发出。

2)“AICA-PICA”:从基底动脉干以外发出(通常情况下,AICA起源于基底动脉)。

2.PICA分为5段(有些分为4段)。手术中,前3段必须保留。后2段有时需要牺牲掉,损伤很小:

1)延髓前段:从PICA起始部到下橄榄突。1~2支延髓短旋支供应延髓腹侧。

2)延髓外侧段:至第IX、X、XI脑神经发出处,至多可发出5个分支以供应脑干。

3)延髓扁桃体段:到扁桃体中部(包括血管造影片上的尾袢)。

4)扁桃体上段在延髓扁桃体裂内上升(包括血管造影片上的头袢)。

5)皮质段。

3.PICA的3个分支:

1)脉络丛动脉(第1分支)由头袢(脉络点)发出。→供应第四脑室的脉络丛。

2)终支:

小脑半球扁桃体支(第2分支)。

蚓下支(第3分支)。

▶脊髓前动脉。

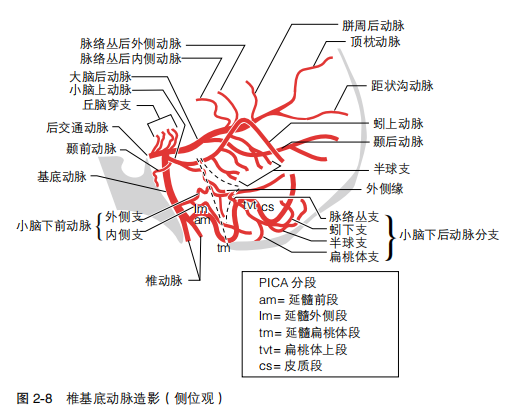

基底动脉(BA)

由两侧椎动脉汇合而成,分支包括:

1.小脑下前动脉(AICA):从基底动脉下段发出,在第VI、VI、VⅢ脑神经前方向后外侧走行。常发出一袢进入内听道并分出迷路动脉。该动脉供应小脑下部的前外侧,并与PICA吻合。

2.内听动脉(迷路动脉)。

3.脑桥支。

4.小脑上动脉(SCA):发出蚓上动脉。

5.大脑后动脉:在发出1cm后与后交通动脉汇合(大脑后动脉供血主要源自后交通动脉者占15%,称为胚胎型循环,双侧均源自后交通动脉者占2%)。根据经过的脑池将大脑后动脉分为3个节段,各段及分支如下:

1)大脑脚段(P1):

中脑穿动脉(→顶盖、大脑脚以及3个核:Edinger-Westphal核、动眼神经核、滑车神经核)。

大脑脚间丘脑穿支(2组丘脑后穿通动脉中的第1组)。

脉络丛后内侧动脉(大多从P1或P2发出)。

Percheron动脉:一种少见的解剖变异1。该动脉是由一侧PCA近端发出的孤立动脉干,供应双侧的丘脑旁正中和中脑头端。

2)环池段(P2):

脉络丛后外侧动脉(大多从P2发出)。

丘脑膝状体动脉穿支(2组丘脑后穿通动脉中的第2组),供应膝状体和丘脑枕。

颞前分支(与大脑中动脉的颞前分支形成吻合)。

颞后动脉。

顶枕动脉。

距动脉。

3)四叠体段(P3):

四叠体及膝状体分支→四叠体。

胼周后动脉(压部)(与ACA的胼周动脉形成吻合)。

大脑后动脉(PCA)

见图2-8。

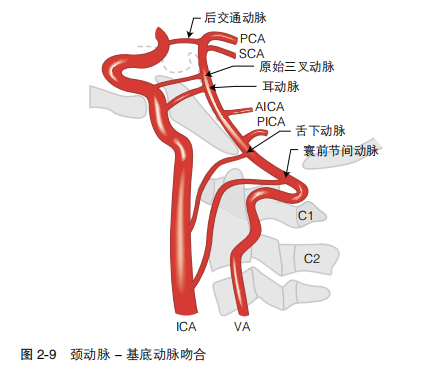

后交通动脉:“正常”(最常见)吻合

永久型胚胎吻合(见图2-9)是在椎动脉、后交通动脉正常发育的情况下,部分血管未能完成退化的结果(正常退化顺序为:耳动脉、舌下动脉、原始三叉动脉、寰前节间动脉)。多数没有症状。然而,有些与血管性病变如动脉瘤、AVM有关,还可能出现脑神经受累症状。

有4种类型(以下从头端到尾端依次介绍,前3个是以相关的脑神经命名的):

1.永存原始三叉动脉(PPTA,又称原始三叉动脉或永存三叉动脉):

见于约0.6%的脑血管造影。是永久型胚胎吻合中最常见的类型(占83%)。或与三叉神经痛有关(见章节98.6)。连接ICA海绵窦段和基底动脉。PPTA由脑膜垂体干近端的ICA发出(有50%穿过蝶鞍,另有50%出海绵窦并沿三叉神经走行),连于基底动脉的小脑下前动脉与小脑上动脉之间段。椎动脉可能较为细小。Saltzman I型变异:后交通动脉发育不良,由PPTA向基底动脉、大脑后动脉及小脑上动脉的供血区域提供血液供应。Saltzman Ⅱ型:后交通动脉供应PCA。Saltzman Ⅲ型:PPTA汇入小脑上动脉(而非基底动脉)。在进行Wada试验(见章节100.2.3)前须仔细辨认PPTA是否存在,以避免脑干麻醉的风险。经蝶手术时同样需要注意该血管,以避免损伤。这也是一小部分存在颈动脉疾病的病人伴有颅后窝症状的原因。

2.耳动脉:最先退化,也是最少见的永久型动脉(仅有8例报道)。该动脉经内耳道连接ICA岩内段和基底动脉。

3.舌下动脉:连接ICA颈段远端或岩内段(通常发自C1~C3水平)和椎动脉。舌下动脉横穿舌下神经管,而不经过枕骨大孔。

4.寰前节间动脉:连接ICA颈段与椎动脉。可自颈总动脉分叉、颈外动脉或C2~C4水平的颈内动脉发出,在枕下区与椎动脉吻合。50%的人群存在椎动脉近端发育不良。目前累计40例报道。

2.3

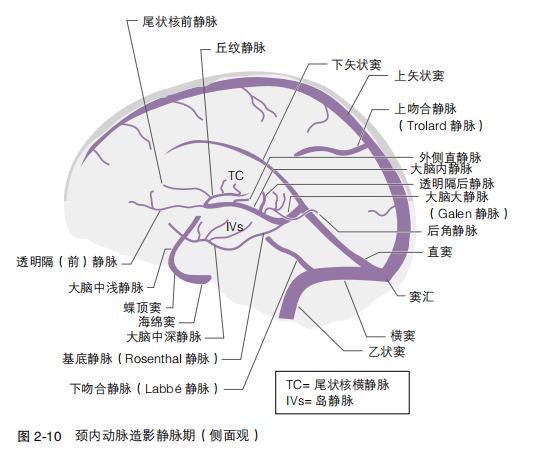

脑静脉解剖

主要静脉及属支

血管造影及属支见图2-10。

双侧颈内静脉(IJV)是颅内血液的主要引流静脉,通常为右侧优势引流。其他引流静脉包括眶静脉和椎静脉丛。板障静脉和头皮静脉可作为循环侧支,例如当上矢状窦阻塞时。下面是引流至颈内静脉的各级静脉系统。

岩下窦

引流至颈内静脉近乙状窦处。

乙状窦

岩上窦

引流至乙状窦,汇入点在乙状窦与横窦交界处近端1cm范围内。

横窦

以右侧横窦引流为主的占65%。

▶Labbé静脉(下吻合静脉)。

▶窦汇:

1.枕窦。

2.上矢状窦:

1)Trolard静脉(上吻合静脉):非优势半球的主要表浅静脉(Labbé静脉是优势半球的主要引流静脉)。

2)皮层静脉。

3.直窦:

1)下矢状窦。

2)大脑大静脉(Galen静脉):

小脑中央前静脉。

Rosenthal静脉(基底静脉)。

大脑内静脉:有以下静脉在室间孔(静脉角)处汇入:①透明隔前静脉;②丘纹静脉。

海绵窦

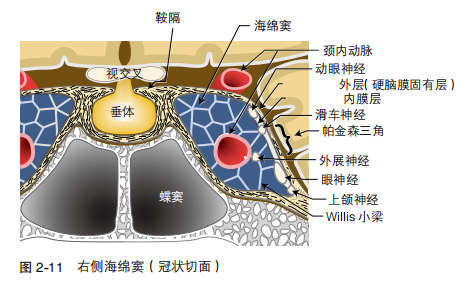

最初因其与海绵体相似而得名。传统上把海绵窦描绘成一个有众多小梁的大静脉腔,但灌注研究 和手术观察 却支持海绵窦是一个静脉丛。它在不同个体之间以及同一个体不同侧别之间都有很大的差异。图2-11是简化的海绵窦切面示意图。

1.流入静脉:

1)眼上静脉、眼下静脉。

2)大脑中浅静脉。

3)蝶顶窦。

4)岩上窦、岩下窦。

2.流出至:

1)蝶顶窦。

2)岩上静脉。

3)基底静脉丛(流至岩下静脉)。

4)翼丛。

5)两侧海绵窦通过环窦于前方、后方互相沟通。

3.内容物叨:

1)动眼神经。

2)滑车神经。

3)三叉神经眼支(V1)。

4)三叉神经上颌支(V2):海绵窦内唯一不经眶上裂出颅的神经(通过圆孔)。

5)颈内动脉。海绵窦内ICA可分3段:

后升段:ICA刚进入海绵窦的部分。

水平段:ICA转向前方走行的一段(窦内ICA最长的一段)。

前升段:ICA转向上方走行。

6)展神经:唯一不依附海绵窦外侧硬膜壁的神经。也可以说,展神经是唯一在海绵窦内走行的神经。

4.三角区(帕金森三角):以第Ⅲ、IV脑神经作为上界,而V1和展神经作为下界(该三角是进行海绵窦内手术时的解剖标志)。

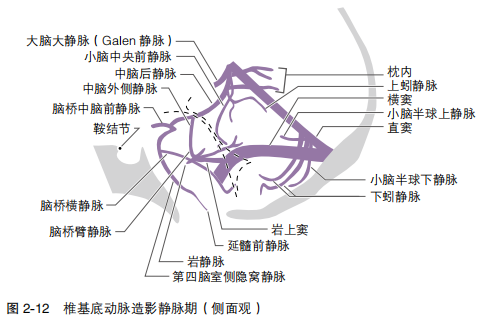

见图2-12。

2.4

脊髓血管解剖

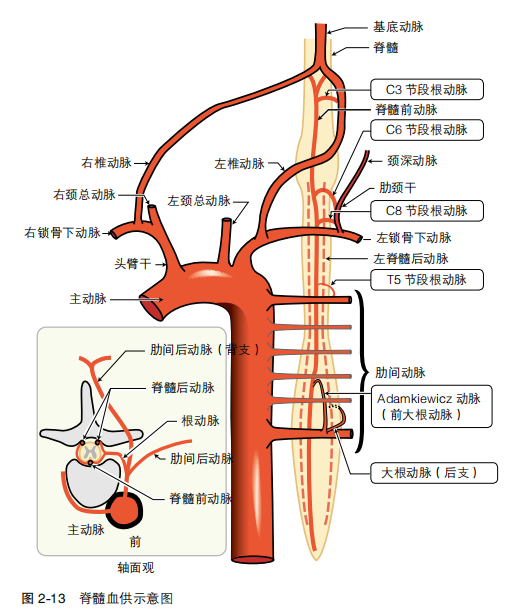

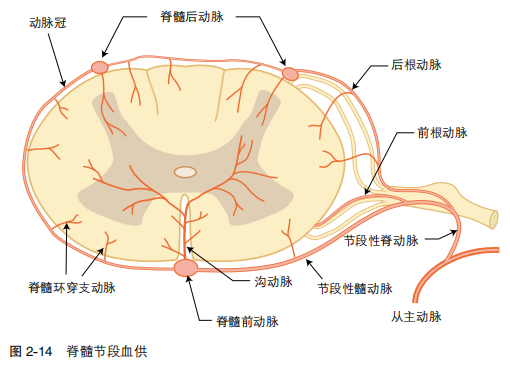

见图2-13。尽管主动脉在多个节段会发出伴神经根走行的根动脉,但这些动脉供应脊髓本身的血流很少。脊髓前动脉由2根椎动脉各自发出的一个分支汇合而成,提供脊髓前2/3的血液供应(图2-14)。其沟动脉分支供应灰质前角。脊髓前部血供主要来源于6~9根位置不定的根动脉,可能包括(“根髓动脉”发出水平基本恒定,但侧别不固定:

1.C3水平:发自椎动脉。

2.C6和C8(约10%的人群于低位颈椎缺乏前根动脉):

1)C6水平:通常发自颈深动脉。

2)C8水平:通常发自肋颈干。

3.T4或T5水平。

4.Adamkiewicz动脉(又称前大根动脉):

1)脊髓约T8到圆锥节段的主要供应动脉。

2)80%位于左侧2。

3)85%位于T9~L2节段(75%位于T9~T12节段);另15%位于T5~T8节段(这些人群中,可能存在向下走行的副根动脉)。

4)常常较大,发出向头端和尾端的分支(后者更为粗大),血管造影呈“发卡”样形态。

成对的脊髓后动脉不如脊髓前动脉那么定义明确,前者由10~23根根动脉分支汇合而成。脊髓前、后动脉之间的吻合血管称动脉冠。

中胸段的血管供应非常微弱(“分水岭区”),仅在T4或T5处才具有上述动脉。

因此,当发生血管损伤时,该部位的脊髓更易遭受损害。

▶解剖变异

Lazorthes弓:脊髓前动脉在圆锥处与2根脊髓后动脉汇合。

本文摘选自《神经外科手册(原著第9版)》

活动页面累计签到4天获半年数字报

活动页面累计签到8天获1年数字报

活动页面累计签到15天同时阅读所有本书荐读章目者获实体书抽奖机会

(抽奖说明:本次活动抽奖名额根据书籍情况不同,本书抽奖限额1名,获奖者免费获赠《神经外科手册(原著第9版)》实体书)

查看更多