查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

第二节

抗真菌药物治疗浅部真菌病、深部真菌病的系统和局部用药原则

二、深部真菌病的用药原则

深部真菌病包括皮下组织真菌感染和侵袭性真菌感染(真菌血症和内脏真菌感染)。近年来,发生在免疫受损患者的侵袭性真菌感染 (invasive fungal infection,IFI)的患病率和病死率不断增高。抗真菌治疗药物的合理应用显得更加重要。随着国际上一些权威机构如欧洲癌症研究和治疗组织/侵袭性真菌感染协作组(EORTC/IFIG)和美国国立变态反应和传染病研究所真菌病研究组(NIAID/MSG)的诊疗指南的不断更新,我国各学科也陆续出台了有关侵袭性真菌感染的诊断标准和治疗原则,对抗真菌治疗起到了积极的指导作用。

由于真菌感染的复杂性,IFI的诊断一般由危险(宿主)因素、临床特征、微生物学检查、组织病理学四部分组成。组织病理学仍是诊断的“金标准”。目前,普遍将IFI的诊断分3个级别,即确诊、临床诊断和拟诊。抗真菌治疗也相应地提倡进行分层治疗,包括目标性治疗、抢先治疗、经验性治疗及预防性治疗几个层次。

(一)目标治疗

目标治疗也称靶向治疗,对应的是确诊患者。针对病原真菌的种类进行特异性的抗真菌治疗。有条件应以获得病原菌的药敏结果为依 据,也可适当根据以往经验治疗的疗效选择用药。要参考药物抗菌谱、药理学特点、真菌种类、临床病情和患者耐受性等因素来决定用药选择。

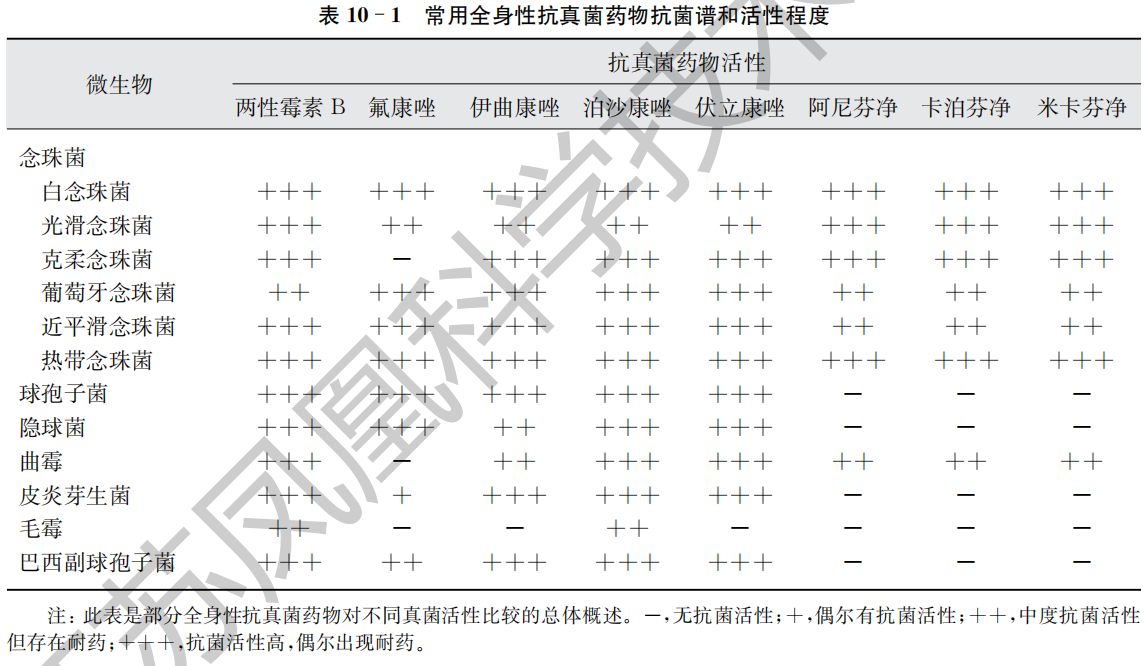

对于有病原学证据的侵袭性念珠菌感染,应根据抗真菌药物抗菌谱用药(表10-1)。白念珠菌、热带念珠菌、近平滑念珠菌对氟康唑敏感,也可以选择其他唑类和棘白菌素类药物;光滑念珠菌和克柔念珠菌对氟康唑天然不敏感或耐药,治疗时不宜首选氟康唑,而应选择伊曲康唑、伏立康唑,卡泊芬净和两性霉素B及其脂质基制剂等。虽然对于氟康唑剂量依赖敏感株的感染还可以增加剂量治疗,但对于其获得性耐药菌株感染的治疗则不宜再首选其他唑类药物治疗。

对侵袭性曲霉感染,传统治疗首选两性霉素B(或脂质体制剂),但目前通常选用三唑类药物治疗,如伏立康唑、伊曲康唑或米卡芬净。必要时可联合两种不同类型的抗真菌药物治疗。

播散型隐球菌病或病变虽然局限但宿主存在免疫损害时,推荐两性霉素B联合氟胞嘧啶或氟康唑治疗,疗程8周至6个月,轻症患者可用两性霉素B或氟康唑400 mg,每日1次,持续8~10周。不伴脑膜炎的非艾滋病患者可选择伊曲康唑口服液400 mg/d,疗程视病情适当延长。

毛霉病药物治疗可选择两性霉素B和泊沙康唑,若累及中枢神经系统或鼻窦,可考虑在用药基础上手术干预。与单用抗真菌药治疗相比,增加手术干预能够降低病死率(11%∶60%)。

肺孢子菌肺炎的治疗首选复方甲噁唑(TMPco)(磺胺甲噁唑400 mg,甲氧苄啶80 mg),疗程为2周或更长;对艾滋病患者需同时用HARRT治疗。在CD4+ T细胞恢复前,用TMPco预防复发。如不能口服TMPco,可用静脉注射,如对磺胺过敏可用喷他脒,也可用卡泊 芬净和米卡芬净。

(二)抢先治疗

对有高危因素的患者开展连续监测,包括每周2次胸部摄片、CT扫描、真菌学检查及真菌抗原检测等。如发现阳性结果,则立即开始抗真菌治疗,即抢先治疗,又称为诊断驱动性治疗,其对应的是临床诊断IFI的患者。其意义在于尽可能降低不恰当的经验性治疗所导致的抗真菌药物的不必要使用,降低真菌耐药及增加医疗花费的可能性。现有的关于抢先治疗与经验性治疗比较的研究显示,患者存活率无差异,而经验性治疗的花费和应用的抗真菌药物则相对更多。

抢先治疗有赖于临床医师的警觉性及实验室诊断技术的进步。目前,建立在非培养基础上的诊断方法主要包括半乳甘露聚糖检测(GM试验)、1,3-β-D葡聚糖检测(G试验)以及针对真菌特异DNA的PCR技术,与临床表现、真菌学检查,尤其是CT扫描的结果相结合,为开始抢先治疗、监测疾病的病程和评价治疗的反应提供了更多的参考价值。抢先治疗药物选择可参考所检测到的真菌种类而定。治疗应足量、足疗程,以防复发。同时在开展抢先治疗后还应进一步寻找病原学证据。

(三)经验性治疗

对应的是拟诊IFI的患者,在未获得病原学证据之前,对于高危患者出现临床症状,可考虑进行经验性治疗。药物的选择应综合考虑可能的感染部位、病原真菌、患者预防用药的种类及药物的广谱、有效、安全性和效价比等因素。

(四)注意事项

关于经验性治疗的研究目前主要集中在持续发热的中性粒细胞减少症患者。对于这类患者应用唑类、棘白菌素类及多烯类药物,临床症状改善明显。

除了以上原则外,对系统性抗真菌药物治疗还应注意以下几方面的问题。

1. 早期诊断,早期治疗

早期做出精确的病原学诊断是深部真菌感染治疗成功的关键。目前在真菌感染的实验室诊断方面还是强调采用多种方法综合诊断,联合应用多种检测技术,对致病真菌鉴定到种水平,以便更有针对性地选择药物。基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱技术(MALDI-TOF MS)已在真菌菌种的鉴定中显示出快速、精确的优势。建立常见侵袭性真菌病病原体的精确检测体系,将对提高侵袭性真菌病的诊断水平发挥重要作用。

2. 根据不同菌种,选择合适的药物

不同菌种对抗真菌药物的敏感性不同,可以通过抗真菌药物的体外敏感性测定来判断,如曲霉感染,可选用两性霉素B或伏立康唑。药敏试验相关的检测体系也在日趋完善和规范。针对临床常见的酵母菌和丝状菌,常见抗真菌药的药敏试验方案已日趋完善,并在探讨流行病学折点(ECV)和临床治疗折点(CBP)以切实指导临床。例如,美国的CLSI方案和欧洲的EUCAST方案,都是在努力实现与体内的药物动力学和临床疗效相结合。目前,对大多数酵母菌已建立了常见抗真菌药物的治疗折点,对丝状真菌则通过建立流行病学折点来判断野生型和非野生型菌株。有助于临床抗真菌药物的选择。

3. 根据感染部位和侵犯的系统不同,选择不同药物

不同药物的组织分布特点不同,唑类药物特别是氟康唑在尿中主要以原型排出,局部组织有较高的药物浓度,适用于泌尿系统的念珠菌感染。泊沙康唑在肺组织中也可达到较高浓度,通过渗透至宿主细胞膜后再向真菌细胞扩散而达到较强的抗菌活性,可以用于肺部曲霉感染。由于系统性真菌感染患者的药物代谢水平会受到宿主脏器功能和药物相互作用等多种因素的影响,随着药物浓度测定方法的日趋成熟,建议有条件应行血中药物浓度监测以便帮助观测疗效和调整剂量。

4.避免耐药的产生

近年来,随着高危患者的增多,如肿瘤、白细胞减少、器官移植等患者,唑类药物如氟康唑、伊曲康唑预防性治疗的应用增多,真菌可以产生耐药性,应注意掌握预防性治疗的适应证,避免剂量过低诱导耐药。此外,AIDS患者长期用药,剂量不足也可产生耐药。氟胞嘧啶最易产生耐药,用药时开始即用较大剂量,或与两性霉素B,或与三唑类药物合并使用。为监测耐药发生,对于长期治疗患者,应定期进行药敏试验。

5.联合用药

两性霉素B与氟胞嘧啶因具有肯定的协同作用而成为最经典的联合用药组合。另外,嘧啶与唑类药物如酮康唑、氟康唑或伊曲康唑均有协同作用。过去认为,唑类药物与两性霉素B有拮抗作用,但目前也已成为一个较常用的组合,如在严重隐球菌脑膜炎患者可以合并用药,增加疗效。唑类药物与棘白菌素类药物也可用于侵袭性曲霉感染的患者。目前临床上以下联合用药的组合均有应用。

(1)特比萘芬与唑类药物:特比萘芬与伊曲康唑或伏立康唑(部分情况下与两性霉素B)可协同抗曲霉属、抗波氏假阿利什霉。

(2)伊曲康唑与尼可霉素Z:对烟曲霉和黄曲霉有协同作用。

(3)两性霉素B与利福布汀(rifabutin):体外两性霉素B单用或与利福布汀联用时,抗曲霉、镰刀菌试验显示MIC值显著下降,对所有菌株均有协同或叠加杀菌效应。

(4)两性霉素B与阿奇霉素:在体外的抗曲霉、镰刀菌的机制,可能通过抑制真菌蛋白合成来发挥协同作用。

(5)两性霉素B、利福平和氟胞嘧啶:有报道用这3种药物联合治愈接受骨髓移植患儿发生的播散性镰刀菌感染。

(6)机体免疫功能特别是细胞免疫力低下易感染真菌,且不易治愈:如艾滋病合并念珠菌、隐球菌感染和马尔尼菲篮状菌感染,常需终身治疗(使用氟康唑或伊曲康唑)。采用疫苗和细胞因子免疫调节治疗是一类很有前景的辅助治疗,主要包括γ干扰素、白介素(interleukins)、粒细胞集落刺激因子(GCSF)、粒巨噬细胞集落刺

激因子(GMCSF)和巨细胞集落刺激因子(MCSF)、粒细胞输注等。免疫调节治疗的目的是增加中性粒细胞、吞噬细胞的数量,激活中性粒细胞、吞噬细胞和树突状细胞的杀真菌活性增强细胞免疫,缩短中性粒细胞减少症的持续时间等。

(7)药物不良反应及其疗效:两性霉素B抗菌谱广,抑菌作用强,仍属于强效的抗真菌药,直到目前尚没有一个抗真菌药物能完全取代它,只因其不良反应多且重,故而限制了其广泛应用但在免疫受损患者的重症真菌感染,如艾滋病合并隐球菌脑膜炎等,还应首选此药,并可联用5-FC。酮康唑虽属广谱,但其有严重的肝脏不良反应,目前在深部真菌感染已较少应用,大多数由伏立康唑、泊沙康唑、伊曲康唑、氟康唑取而代之新一代三唑类药物相对安全,但是也应该注意药物的相互作用和患者肝肾功能及电解质情况。

(8)患者主观因素:患者的依从性也与不良反应有关,有的患者耐受性差,不愿使用出现不良反应的药物,除规劝外,也可考虑更换用药还有的患者经济承受程度较低,应从个人承受能力与疾病的严重性进行分析,是否必须使用此药应进行综合考虑。

(9)手术干预:除药物治疗外,有些IFI情况可能需要手术干预:① 急性咯血;② 为获得组织学诊断;③ 预防已有血管累及的真菌病灶出血。例如,对于曲霉球,外科摘除是明确的治疗方法;对于鼻窦真菌感染,治疗应该联合药物和外科方法,外科清创术和引流在大多数病例就足以达到理想的治疗效果;对于心内膜炎患者应进行心脏瓣膜置换手术,并且术后要实施药物治疗。当然,对于IFI患者需要实施外科治疗的情况还有很多,如骨髓炎、心包炎、中枢神经系统感染引起的颅内脓肿等一些病例。

活动页面累计签到4天获半年数字报

活动页面累计签到8天获1年数字报

活动页面累计签到15天同时阅读所有本书荐读章目者获实体书抽奖机会

[抽奖说明:本次活动抽奖名额根据书籍情况不同,本书抽奖限额4名,获奖者免费获赠《感染病学(第2版)》实体书

👆(截图至微信扫码享限时折扣优惠购书)👆

查看更多