1 发生率及发生部位

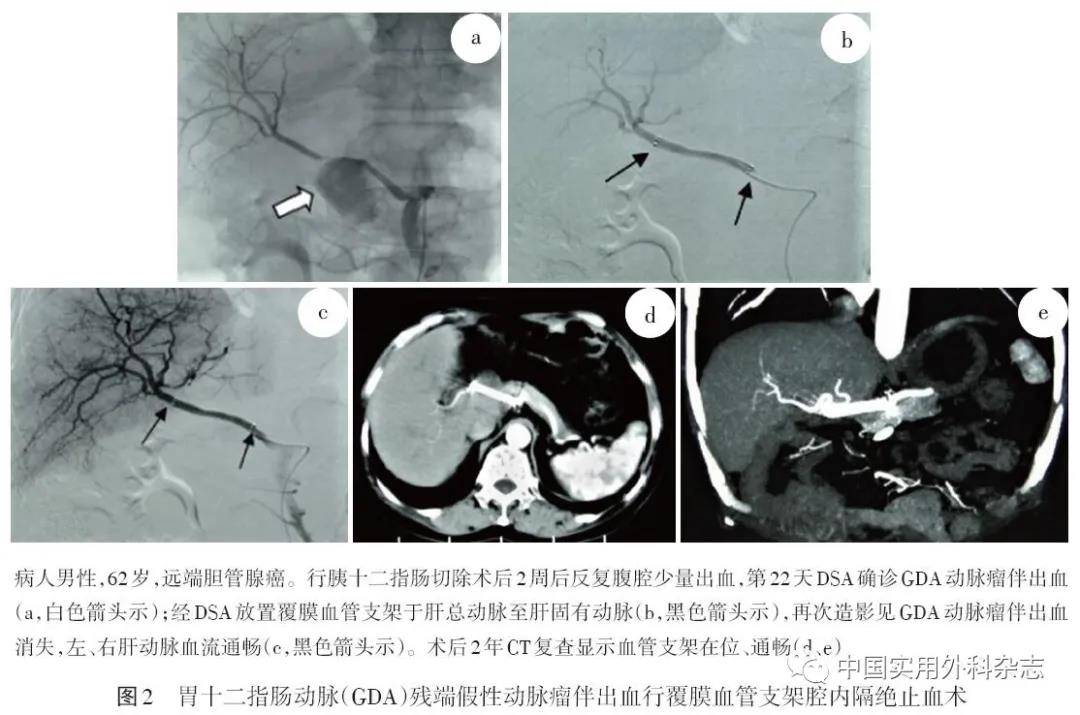

除胰十二指肠切除术(PD)外,胆道疾病接受外科治疗术后假性动脉瘤多为个案报道,缺乏大宗系统报告。胰腺外科相关报道较多,综合多项研究统计,胰腺外科手术后胃十二指肠动脉(GDA)假性动脉瘤发生率相对最高,其次为肝固有动脉和肝总动脉。Brodie等统计9篇共4227例的胰腺手术报道,术后55例发生GDA假性动脉瘤,发生率为1.3%(0.2%~8.3%)。GDA、肝动脉等腹腔干区域动脉是胆胰手术最常涉及的动脉,也最易受到术区感染、消化道瘘的直接影响,因而是术后发生假性动脉瘤的高危部位。

Lampropoulos等检索1994—2020年报道的134例腹腔镜胆囊切除术后假性动脉瘤病例,81%的病例在术后8周内出现消化道出血(74%)和腹痛(61%)症状,28%的病例确诊合并胆管损伤或胆囊管残端渗漏。假性动脉瘤发生部位依次为肝右动脉(70%)、胆囊动脉残端(19%),或二者兼有(3%)。

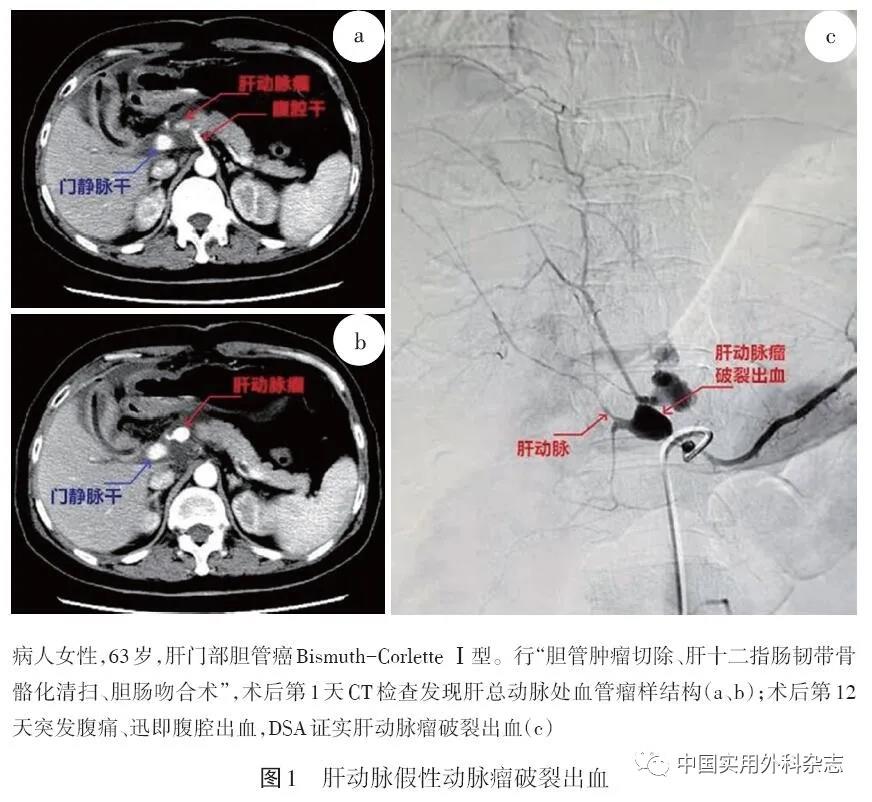

笔者团队2006-2014年实施的335例PD患者中术后发生迟发性出血共8例,其中GDA残端、肠系膜上动脉分支出血各1例,胃左动脉、胰腺动脉分支、胃右动脉残端出血各2例。

在杨新伟等统计2016年1月至2018年12月收治的3760例胆道疾病(不包括胆囊切除术)病例中,术后迟发性出血44例。其中24例经数字减影血管造影(DSA)明确定位出血部位,包括9例肠系膜上动脉分支出血,GDA残端、肝右动脉、肝总动脉或肝固有动脉出血15例。

经内镜胆管自膨式金属内支架置入术是治疗无法实施外科手术治疗的恶性胆道梗阻的标准方案,其并发症既包括相对多见的胰腺炎、肝脓肿和支架移位等,也需警惕罕见但致命的假性动脉瘤形成及破裂。

Satoh等报告2例70岁以上高龄胆道恶性肿瘤病例,术后分别于第10天和第14天因发热、贫血、黄疸、腹痛、黑便、呕血等症状行CT和数字减影血管造影(DSA)检查发现假性动脉瘤(肝右动脉分支;胰十二指肠动脉后上支)。

在Kim等报道的1858例行胆管支架治疗的胆道恶性肿瘤患者中,假性动脉瘤发生率为1.0%(19例),中位出血时间为术后225(22~2296)d。经DSA明确的动脉瘤体部位包括胆管支架腔外附近(单纯假性动脉瘤10例、伴十二指肠瘘3例、伴胆瘘1例)及支架腔内(单纯假性动脉瘤4例、伴胆瘘1例)。

此外,实施胆道肿瘤腔内射频消融术、经内镜下胆道括约肌切开术、经皮经肝胆管穿刺造影引流术,以及经皮肝门静脉栓塞术等肝、胆、胰系统有创操作,术后均有发生假性动脉瘤的风险。