查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

中国医学论坛报自2022年8月起,开设“一切为了人民健康——我们这十年”专栏。领航计划之十年答卷系列通过总结党的十八大以来国家临床医学研究中心创新性学术成果及其背后的故事和经验,以助于切实提升广大临床医疗机构科技创新能力和成果转化能力,助力医学科技高水平自立自强的实现。

国家消化系统疾病

临床医学研究中心

2014年10月,国家科技部、原国家卫生计生委和原总后勤部卫生部联合认定首都医科大学附属北京友谊医院为国家消化系统疾病临床医学研究中心。

中心建立“一体两翼”的组织管理模式,搭建多层次、辐射全国的临床研究协同网络;倡导了消化疾病的横向学科联合与纵向序贯诊治的结合,形成消化道癌前疾病和早癌的规范化诊治、终末期肝病序贯诊治及腔镜/内镜-腔镜联合微创诊治3个特色临床研究方向,经过多年不懈的努力,取得了一系列突破性成果。

消化道早癌及癌前疾病

临床诊治体系

获评“全球最佳内镜中心”

2018年,中心将“消化内镜术”精准进化,首创“消化内镜学”新术语,从而完成了从诊疗技术到医学学科的巨大飞跃,《消化内镜学:从诊疗技术发展为医学学科》一文在世界内镜组织(WEO)的网站和相关期刊上发表,让中国声音在世界消化领域回响。2020年,消化内镜中心被WEO评选为“全球最佳内镜中心”(CoE),全球仅20家中心获此殊荣。

建立消化系统疾病研究队列

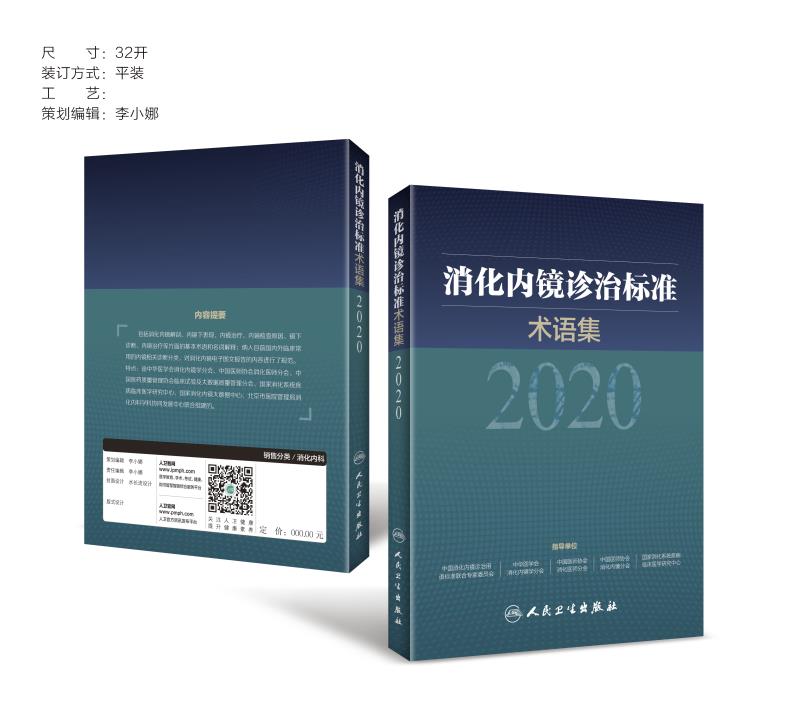

并制定标准术语集

中心建立癌前病变/早癌筛查队列(河北邯郸食管鳞癌高发区10000例,开滦集团健康体检人群100000例);创建消化疾病专病数据管理平台,对10万余例非结构化电子病历及内镜报告进行结构化改造,并牵头制定、出版国内首个消化内镜标准化术语专业书籍《消化内镜诊治标准术语集2020》,对制定结构化的消化内镜图文报告,建立内镜大数据平台,开展高质量临床研究,促进消化内镜学科规范化和标准化发展具有重要意义。

构建国产内镜研发、评价与推广的

全链条生态体系

中心与国内多个厂家合作,牵头完成“十二五”国家科技支撑计划及“十三五”国家重点研发计划,研制个性化国产支架,尝试内镜、超声内镜的国产化及人工智能内镜下精准识别辅助诊断系统,并逐步建设国产消化内镜评价体系,形成中国本土的《国产消化内镜评价标准规范体系》及《内镜市场调研报告和检验报告》,证明国产内镜的优良特性,树立国产内镜品牌形象,摆脱对进口器械的过分依赖,推动医学器械的国产化进程。

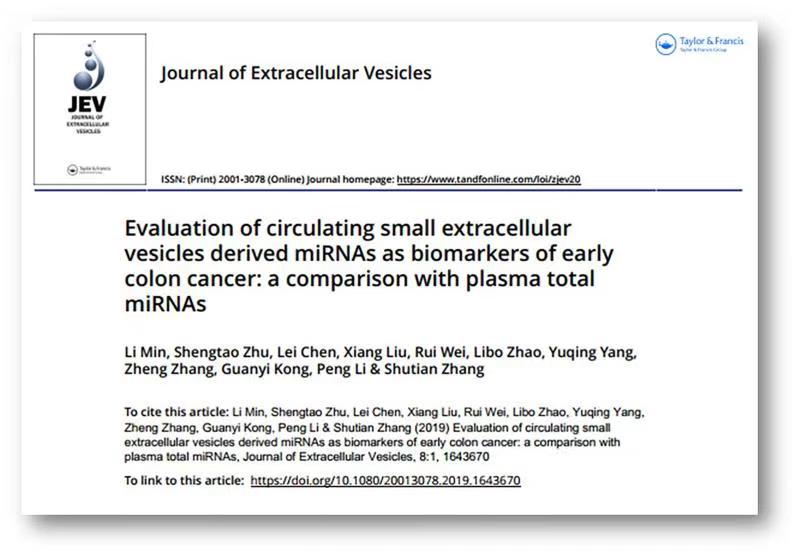

首次完成基于

早期结肠癌血浆外泌体miRNA谱的绘制

中心在4000余例消化道早癌样本(样本份数过万)外泌体测序研究的基础上,首次报道了早期结肠癌患者血浆外泌体的微RNA(miRNA)图谱,开发了可高效识别早期结肠癌的外泌体液体活检方案,并发现外泌体miRNA比血浆游离miRNA更适合消化道早期癌症诊断。该研究是迄今世界上首次完成的基于早期结肠癌患者血浆样本中外泌体miRNA检测的研究工作,有助于早期结直肠癌机制的解析及高危人群的识别和预测。

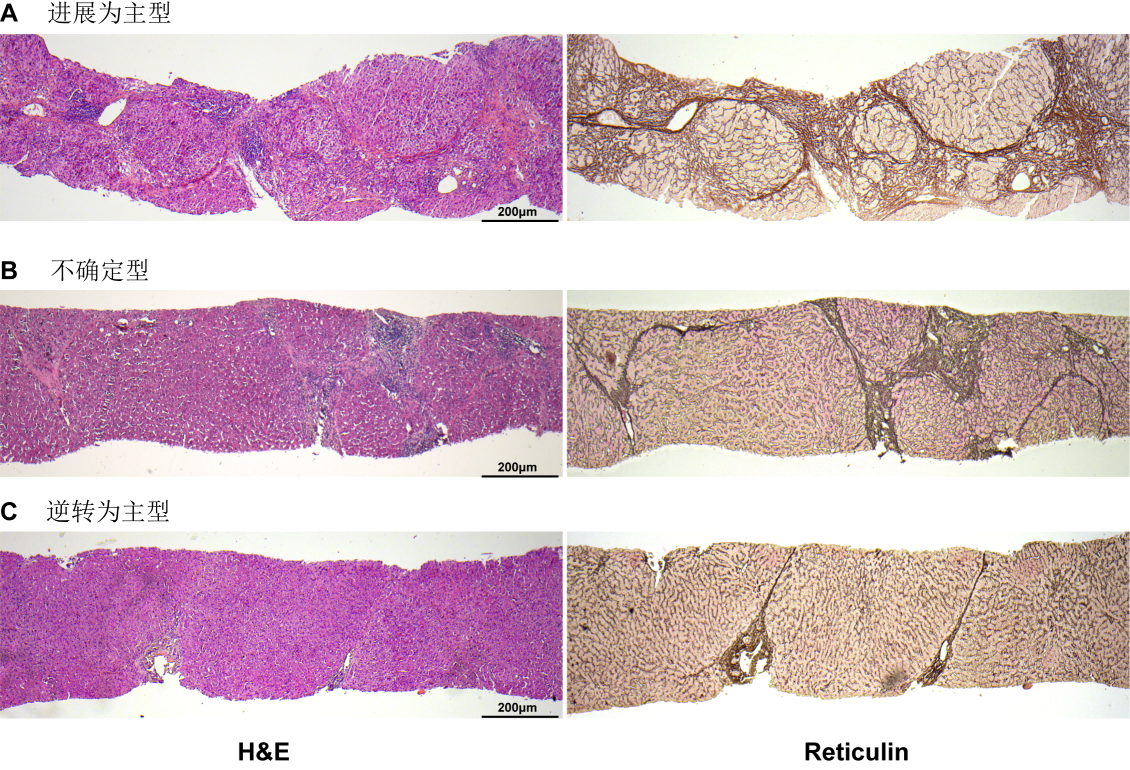

提出肝纤维化评价的新标准

“北京标准”

中心通过对乙肝肝纤维化/肝硬化抗病毒治疗前后肝穿组织分析,提出肝纤维化评价的新标准——“北京标准”,首次提出利用治疗后的单次肝穿评价纤维化进展/逆转情况,进一步拓展了肝纤维化逆转的定义,研究成果发表于《肝脏病学》(Hepatology)杂志。肝脏病理学家克莱纳(Kleiner)教授在Hepatology同期发表述评认为“北京标准”是“超越分期分级:后治疗时代肝穿评价标准”。研究成果被国内外25项研究应用,58篇文章引用,写入2部国内指南。

2015 WHO慢性

乙型肝炎感染患者的

预防,护理和治疗指南

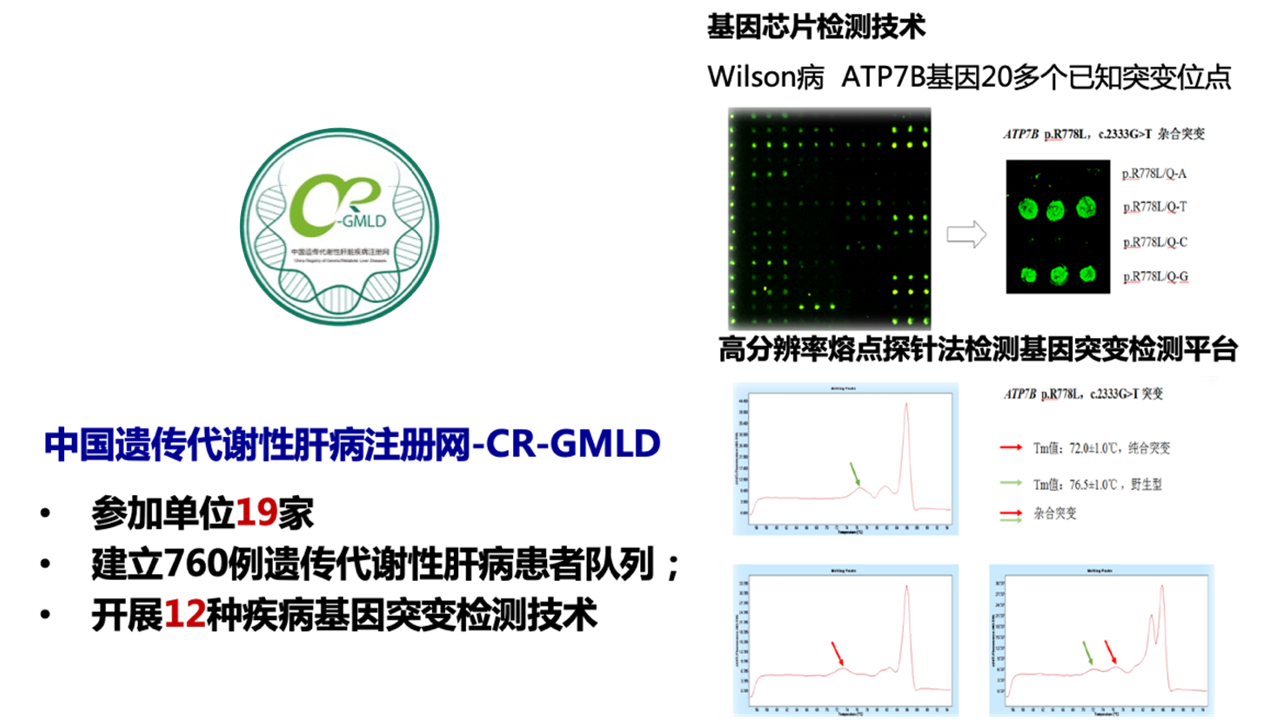

牵头中国疑难慢性肝病网络建设,

构建少见疑难肝病基因诊断平台

中心作为牵头单位联合全国19家中心启动“中国遗传代谢性肝病注册研究”,建立了我国首个遗传代谢性肝病注册研究平台。收治肝豆状核变性、遗传性血色病等多种遗传代谢性肝病1400余例,建立了具有专利新技术的遗传代谢性肝病分层次基因突变检测系统,形成了12种相对常见的遗传代谢性肝病基因突变检测方法。承担国家级课题4项、市局级课题10项、发表科学引文索引(SCI)论文18篇,累计影响因子65.915,受邀成为血色病国际(HI)组织的成员单位。

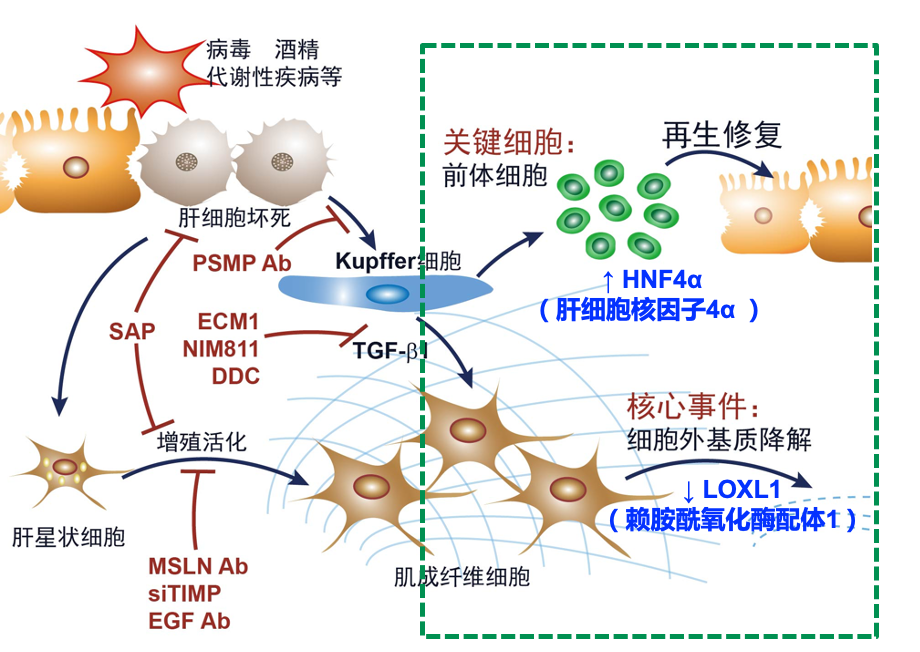

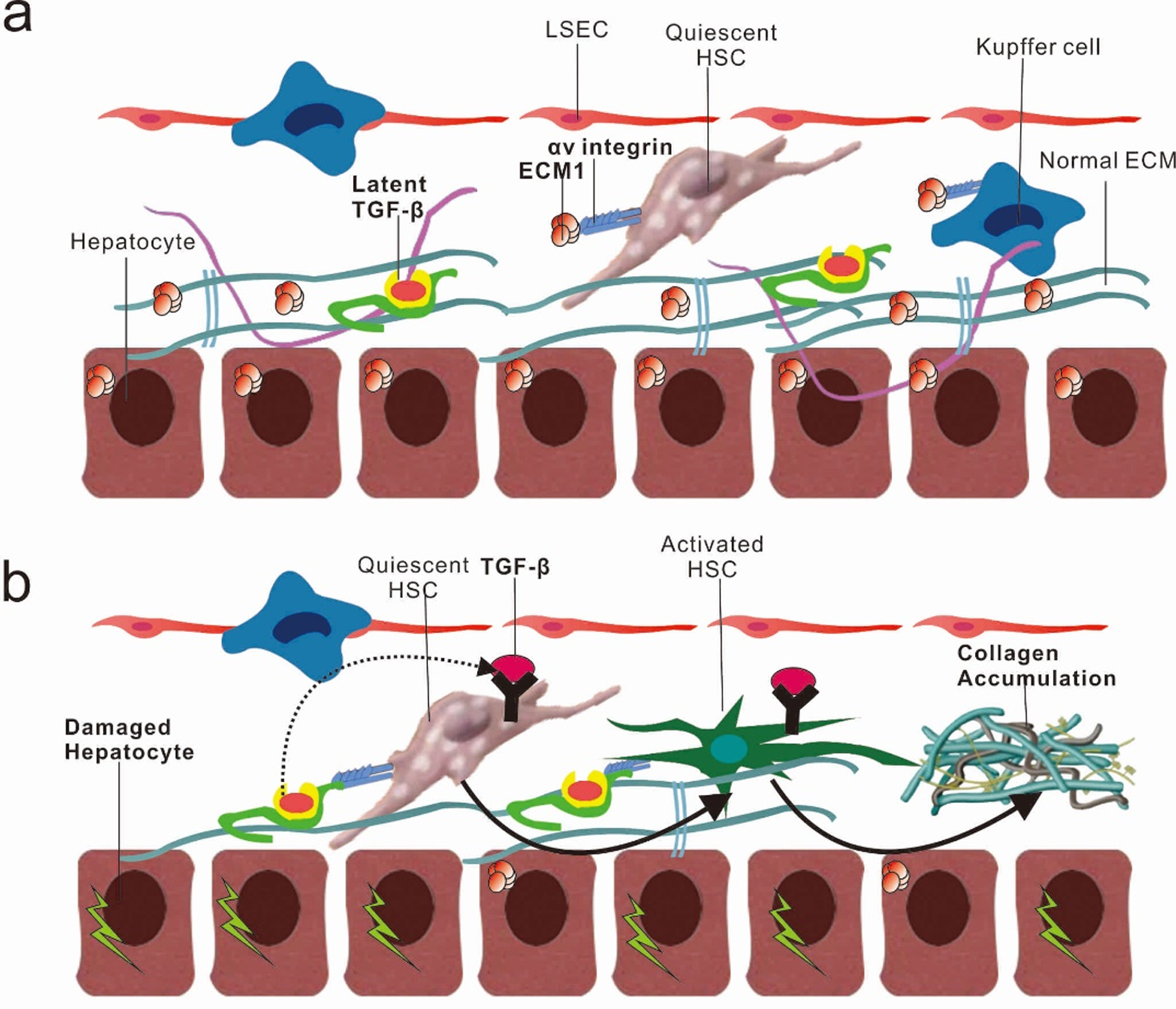

中心从分子、细胞、细胞外基质等多靶点多层次探讨了肝纤维化的逆转机制,明确弹性纤维是纤维化不易降解的结构基础,调控肝脏前体细胞的行为促进了肝脏损伤修复与组织重建。通过多学科合作首次报道细胞外基质蛋白1在维持肝脏稳态以及抑制肝星状细胞活化过程中的重要功能以及分子机制,发现具有趋化活性的CC类趋化因子受体2配体(PSMP)中和抗体是一种治疗肝纤维化的潜在药物,形成“肝纤维化逆转机制、评价体系”核心技术,获得2020年度北京市科学技术进步一等奖。

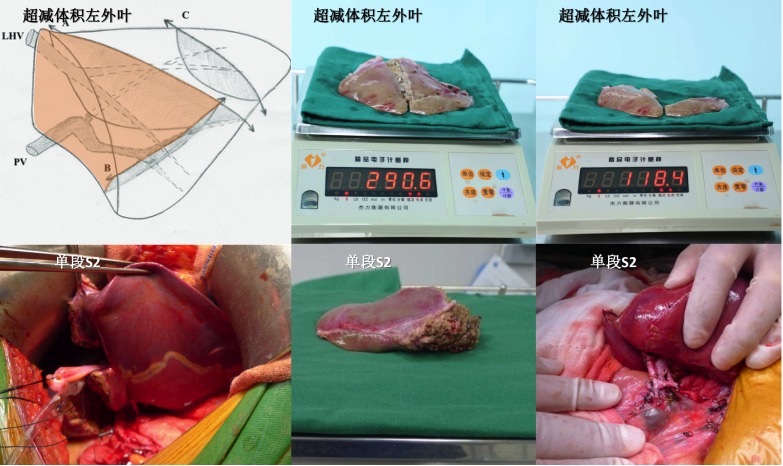

中心的肝移植工作达到国际先进水平,创造了多项世界第一和国内第一。常规开展微创方式——全腹腔镜活体肝脏获取,目前已经完成130余例。在国际上首次实施全腹腔镜在体单段供肝获取。其中难度更高的儿童肝移植患者5年生存率达93.16%,实现活体供肝超减体积劈分和单段获取,主持北京儿童活体肝移植临床技术创新项目,完成《胆道闭锁与肝移植》论著,参与制定《中国儿童肝移植麻醉技术操作规范(2019版)》。

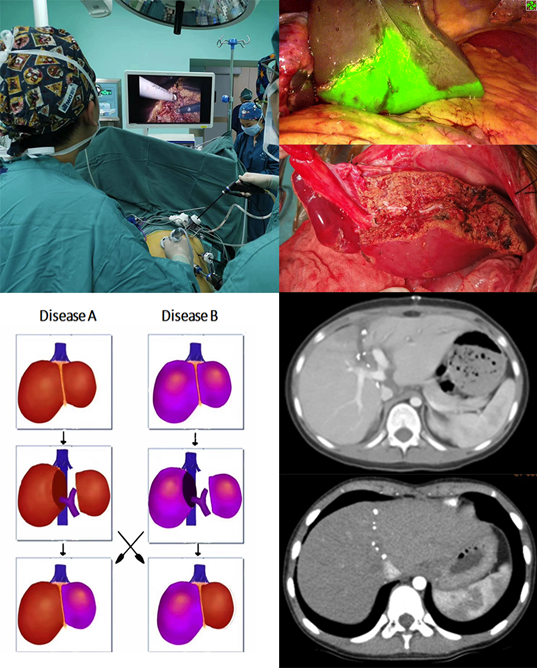

完成“交叉辅助肝移植”的创新,

促进

代谢性肝脏疾病肝移植治疗

中心率先建立2个代谢疾病肝脏互补发挥正常功能的方法,并成功实施世界首例“双多米诺供肝交叉辅助肝移植”和世界首例“部分肝脏互换”,实现“不需要捐献”的肝移植。成果发表在《移植》(Transplantation)等杂志,受邀多次在国际肝移植会议上分享,并通过儿童肝移植学习班和协作网络进行推广。

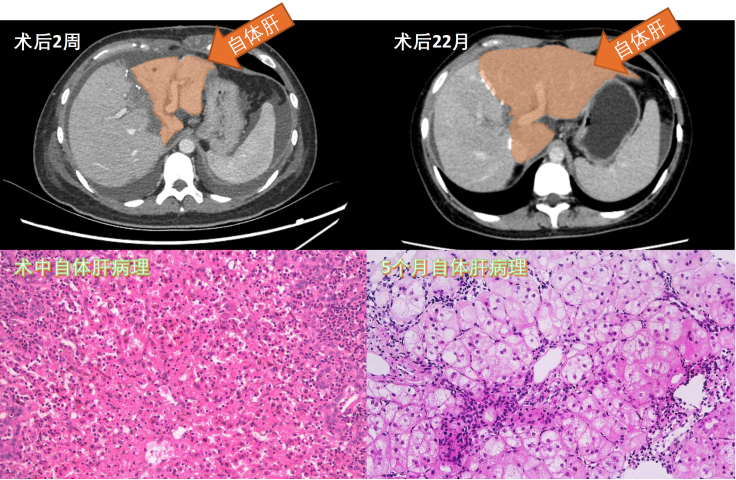

通过急性肝衰竭的辅助性肝移植

改善患者远期预后

急性和亚急性肝衰竭病情凶险,可在短期内导致青年和儿童患者死亡。中心建立急性和亚急性肝衰竭患者快速转诊、快速检查评估、快速伦理审批的绿色通道,通过活体肝移植成功挽救患者生命,使患者自身肝脏恢复功能后,不需要任何免疫抑制药物而完全依靠自体肝脏生存。中心成为国内唯一常规开展该项技术的中心,辅助性肝移植数量国内领先。

单孔腹腔镜手术技术及单孔腔镜

手术机器人的研发

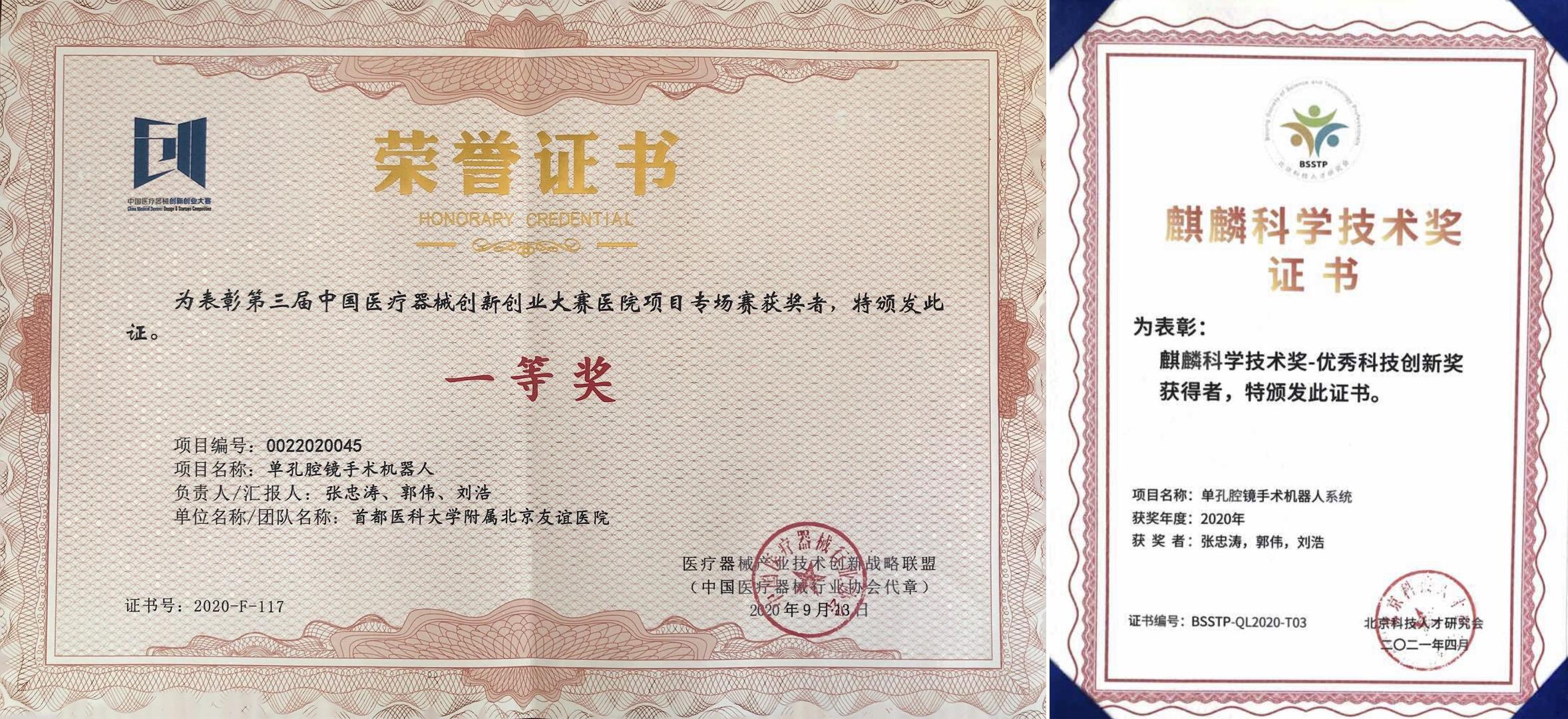

中心成功完成国内首例单孔腹腔镜手术,主持制定《单孔腹腔镜手术技术专家共识》,成立“中国NOTES研究组”,获发明专利1项。在顺利完成“十二五”国家科技支撑计划项目基础上,继续牵头承担国家重点研发计划“数字诊疗装备研发单孔腔镜手术机器人系统的研发及临床应用”。现已完成手术机器人整机研发,申请发明专利13项,授权3项,申请国际专利2项,软件著作权1项,荣获中国医疗器械创新创业大赛医院项目专场赛一等奖,麒麟科学技术奖优秀科技创新奖等行业内科技奖励。

低位直肠癌TaTME手术的创新研究和转化

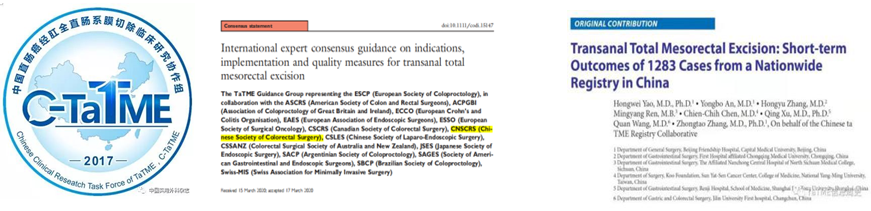

中心是国内开展经肛全直肠系膜切除(TaTME)手术早且数量领先的中心之一,作为中国区域主席牵头引进国际多中心随机对照临床研究(COLORⅢ研究)。领衔成立中国首个“中国直肠癌TaTME临床研究协作组”,牵头撰写中国首部《直肠癌经肛全直肠系膜切除专家共识及手术操作指南(2017版)》,并在2019年再版,参与编写国际指南《直肠癌经肛全直肠系膜切除术国际专家共识》。建立国际最大全国性TaTME网络登记协作研究系统,研究结果发表于《结直肠疾病》(Diseases of the Colon & Rectum)杂志。

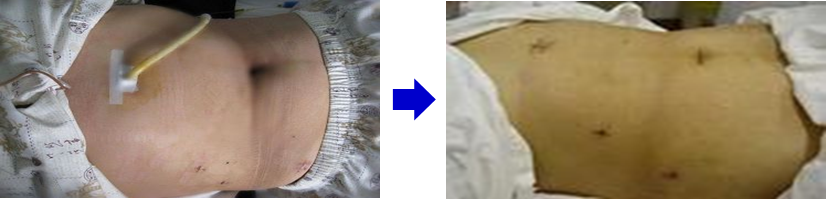

“腹腔镜-十二指肠镜-胆道镜联合治疗胆系结石”手术技术的研究和应用

中心于国内率先开展“术中多镜联合治疗胆系结石”,降低医疗费用、节约医疗成本、提高医疗效率、契合医改方向。中心主持制定卫生行业标准《急性胆道感染性疾病质量控制》一部,主编中国医学装备协会团体标准《胆道镜的养护和使用》一部。牵头建立首个“全国微创胆系结石协作网络平台(CREST Choles)”。

▲大部分患者可免于留置胆道引流管(右)

中心在消化系统疾病临床医学研究领域发挥创新、引领、规范、辐射和带动作用,不懈前进,力争在更广阔的平台上实现更高水平的发展,成为辐射全国、国际的消化系统疾病综合诊治和临床研究中心!

(通讯员:国家消化系统疾病临床医学研究中心 首都医科大学附属北京友谊医院 焦月 王沛)

↑点击查看专题

查看更多