查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

基础胰岛素是常用的胰岛素治疗方案。近数十年来,科研人员一直在不断研发新的基础胰岛素并用于临床。1936年,鱼精蛋白锌胰岛素(PZI)的诞生显著延长了胰岛素的作用时间;1946年,性质更为稳定的中性鱼精蛋白锌胰岛素(NPH)研制成功,每日注射两次即可基本覆盖全天基础胰岛素需求[2]。但PZI和NPH存在明显的吸收高峰,无法完全模拟生理基础胰岛素分泌曲线,容易导致血糖波动,甚至引起低血糖的发生[2]。自二十世纪九十年代,科学家通过改变胰岛素的氨基酸序列和结构,研制出药效更持久、作用更稳定、更好模拟生理基础胰岛素分泌的基础胰岛素类似物,如地特胰岛素、甘精胰岛素U100、甘精胰岛素U300,以及新一代基础胰岛素类似物-德谷胰岛素[2]。

同为基础胰岛素类似物,缘何机制各异

德谷胰岛素和甘精胰岛素U300为近年来新上市的基础胰岛素类似物,虽同为基础胰岛素类似物,但两者作用机制却各不相同。

与通过剂型浓缩、形成皮下微沉淀来延长作用时间的甘精胰岛素U300不同[2],德谷胰岛素去除了人胰岛素B30位苏氨酸,在B29位赖氨酸通过一个谷氨酸连接子连接一个16碳脂肪二酸侧链,经皮下注射后形成可溶的多六聚体长链,这使得德谷胰岛素在注射部位形成胰岛素储库,大大延缓其吸收入血的速度,随着锌离子缓慢释放,从多六聚体长链的末端解离出德谷胰岛素单体,进入血液循环[3]。这种结构的改变,使药物作用曲线更加平稳,半衰期长达25个小时,且变异性更小,实现了超长、平稳的药代动力学特点,低血糖风险小,更加符合生理性胰岛素分泌[3]。

四项优势兼具一身:新一代基础胰岛素类似物能更好满足患者需求

考量基础胰岛素的四大关键因素包括降糖疗效、降糖疗效的变异性、低血糖发生风险以及胰岛素的使用剂量。那么,就德谷胰岛素和甘精胰岛素U300而言,它们在上述四个关键因素的区别主要表现在以下方面。

降糖疗效

BRIGHT研究[10]是一项多中心、开放标签、阳性对照、双臂、24周的非劣效性随机对照研究(RCT),研究纳入口服降糖药控制不佳的2型糖尿病(T2DM)患者,随机将患者分成甘精胰岛素U300(n=466)和德谷胰岛素(n=463)组,旨在比较甘精胰岛素U300与德谷胰岛素在未经胰岛素治疗的T2DM患者中的有效性和安全性。结果表明,治疗24周,与甘精胰岛素U300组相比,德谷胰岛素组对于空腹血糖的改善显著更优(-3.95 vs -3.53mmol/L,图1)。

图1 德谷胰岛素较甘精胰岛素U300 对空腹血糖改善更优

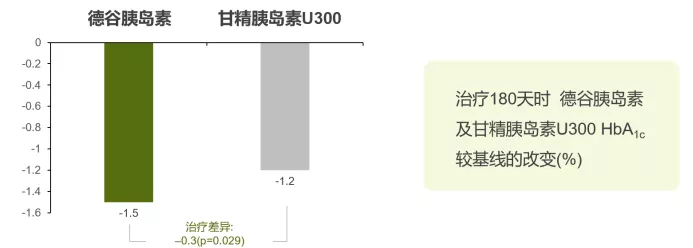

CONFIRM研究[11]是一项回顾性数据分析,共纳入4056例既往口服降糖药控制不佳的T2DM患者,主要终点为随访180天后糖化血红蛋白(HbA1c)自基线的变化情况。研究表明,与甘精胰岛素U300组相比,德谷胰岛素组对于HbA1c的改善显著更优(-1.5% vs -1.2%, P=0.029,图2)。

图2 德谷胰岛素较甘精胰岛素U300 对HbA1c改善更优

降糖疗效变异性

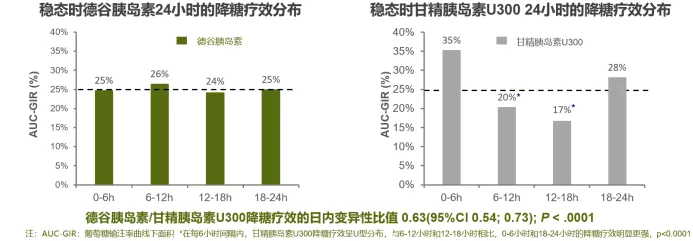

一项随机、双盲、交叉研究[12]纳入了57例1型糖尿病(T1DM)患者,随机分成德谷胰岛素组和甘精胰岛素U300组,通过葡萄糖钳夹试验比较稳态时两种药物的葡萄糖输注率(GIR)曲线下面积,来评估降糖疗效的变异性。

结果显示,在每6个小时的间隔时间内,德谷胰岛素降糖疗效分布均匀,甘精胰岛素U300降糖疗效呈U型分布,0~6小时和18~24小时的降糖疗效明显更强。德谷胰岛素与甘精胰岛素U300降糖疗效的日内变异性比值为0.63(95%CI 0.54~0.73;P<0.0001,图3),德谷胰岛素降糖疗效的日内变异性较甘精胰岛素U300降低37%。

图3 德谷胰岛素降糖疗效的日内变异性较甘精胰岛素U300更低

低血糖风险

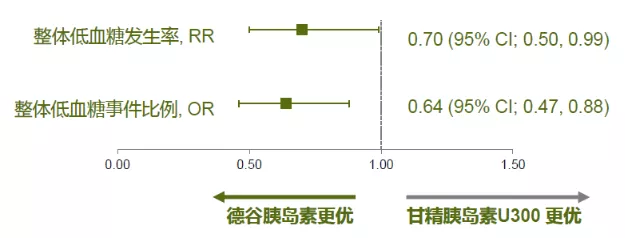

CONFIRM研究[11]在真实世界中比较了德谷胰岛素与甘精胰岛素U300治疗T2DM患者的疗效和安全性。治疗180天后,与甘精胰岛素U300相比,德谷胰岛素组整体低血糖风险较甘精胰岛素U300降低30%(RR 0.70,95% CI 0.50~0.99)(图4)。

图4 德谷胰岛素低血糖风险更低

值得注意的是,在该研究中,德谷胰岛素组中断治疗患者比例较甘精胰岛素U300组降低267%(OR 0.73,95%CI 0.63~0.85;P<0.001);两组间低血糖发生率的差异可能是德谷胰岛素中断治疗患者比例较低的重要原因。

胰岛素剂量

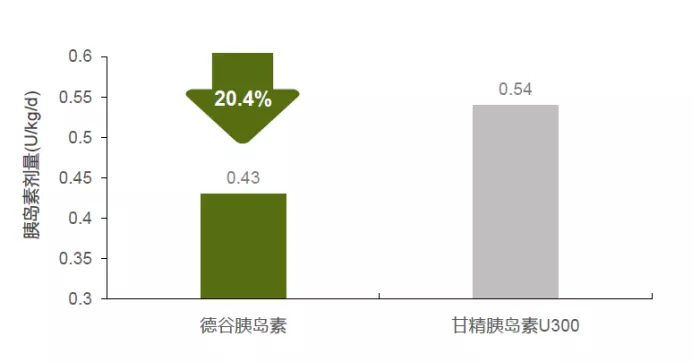

BRIGHT研究[10]还表明,治疗24周时,德谷胰岛素组的使用剂量较甘精胰岛素U300组减少20.4%(0.43 U/kg/d vs 0.52 U/kg/d)(图5)。

图5 德谷胰岛素组较甘精胰岛素U300组使用的剂量减少

总结

考量基础胰岛素的四大关键因素包括降糖疗效、降糖疗效的变异性、低血糖发生风险和胰岛素使用剂量。如今,具有独特延长作用机制的新一代基础胰岛素类似物已在临床中被广泛应用。循证证据表明,与甘精胰岛素U300相比,德谷胰岛素降糖疗效更优,降糖疗效变异性更小,低血糖发生风险更低,剂量使用更少,满足上述四大因素以及临床治疗需求,是基础胰岛素中优选。

参考文献

[1] 冉兴无, 母义明, 朱大龙, 等. 成人 2型糖尿病基础胰岛素临床应用中国专家指导建议(2020版)[J]. 中国糖尿病杂志2020, 28(10):721.

[2] 谷伟军. 甘精胰岛素300U/mL的药代学和药效学特征[J]. 药品评价, 2019, 16(17):6-9.

[3] 郭立新. 基础胰岛素的历史变迁:更长、更稳、更安全[J]. 药品评价, 2018, 15(11):14-16.

[4] Mauricio D, Meneghini L, Seufert J, et al. Glycaemic control and hypoglycaemia burden in patients with type 2 diabetes initiating basal insulin in Europe and the USA[J]. Diabetes Obes Metab, 2017, 19: 1155-1164.

[5] Ji L, Zhang P, Zhu D, et al. Observational Registry of Basal Insulin Treatment (ORBIT) in patients with type 2 diabetes uncontrolled with oral antihyperglycaemic drugs: Real-life use of basal insulin in China[J]. Diabetes Obes Metab, 2017, 19(6):822-830.

[6] Lajara R , Cengiz E , Tanenberg R J . The role of the new basal insulin analogs in addressing unmet clinical needs in people with type 1 and type 2 diabetes[J]. Current Medical Research and Opinion, 2017:1-11.

[7] Rosenstock J, Dailey G, Massi-Benedetti M, et al. Reduced hypoglycemia risk with insulin glargine: a meta-analysis comparing insulin glargine with human NPH insulin in type 2 diabetes[J]. Diabetes Care, 2005;28(4):950–955.

[8] Kai-Jen, Tien, Yi-Jen, et al. Basal insulin therapy: Unmet medical needs in Asia and the new insulin glargine in diabetes treatment.[J]. J Diabetes Investig, 2019, 10: 560–570.

[9] Bun C W , Fu C J , Su-Yen G , et al. Challenges and unmet needs in basal insulin therapy: lessons from the Asian experience[J]. Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy, 2017, 10:521-532.

[10] Julio R , Alice C , Robert R , et al. More Similarities Than Differences Testing Insulin Glargine 300 Units/mL Versus Insulin Degludec 100 Units/mL in Insulin-Naive Type 2 Diabetes: The Randomized Head-to-Head BRIGHT Trial[J]. Diabetes Care, 41(10):2147-2154.

[11] Joseph, Tibaldi, Martin, et al. A comparative effectiveness study of degludec and insulin glargine 300U/mL in insulin- naïve patients with type 2 diabetes.[J]. Diabetes Obesity & Metabolism, 2019, 21(4):1001-1009.

[12] Heise T , Nrskov M , Nosek L , et al. Insulin degludec: Lower day‐to‐day and within‐day variability in pharmacodynamic response compared with insulin glargine 300U/mL in type 1 diabetes[J]. Diabetes Obes Metab, 2017, 19:1032-39.

*本文由中国医科大学附属第一医院单忠艳教授审校

查看更多