查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

鲍曼不动杆菌(AB)是临床最重要的致病菌之一,其分离率、感染率、耐药性均呈上升趋势,成为全球抗感染领域的挑战1。

AB常见于哪些部位感染?

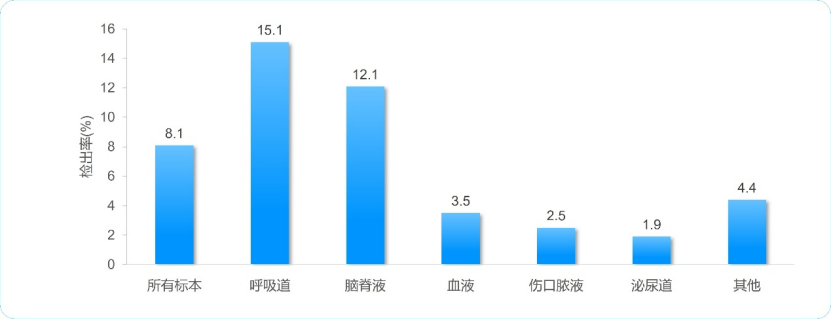

AB可引起医院获得性肺炎(HAP)、血流感染、腹腔感染、中枢神经系统感染、泌尿系统感染、皮肤软组织感染等2。2023年CHINET数据结果显示,AB在呼吸道标本的检出率最高(15.1%),其次是脑脊液标本、血液标本、伤口脓液标本和泌尿道标本,检出率分别为12.1%、3.5%、2.5%和1.9%(图1)3。

图1 不同临床样本中AB的检出率3

AB不同部位感染的死亡率有差异吗?

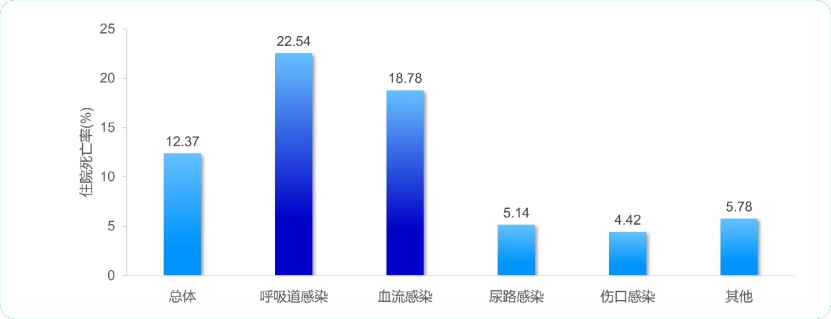

美国一项回顾性队列研究结果表明,AB呼吸道感染的住院死亡率最高(22.54%),其次是血流感染(18.78%)、尿路感染(5.14%)和伤口感染(4.42%)(图2)4。国内一项回顾性队列研究结果表明,AB血流感染、脑脊液感染及呼吸道感染的死亡率分别为69.2%、57.1%及28.1%5。

图2 不同部位AB感染的住院死亡率4

治疗AB感染应遵循哪些原则?

治疗AB感染应综合考虑感染病原菌的敏感性、感染部位及严重程度、患者病理生理状况和抗菌药物的作用特点,需遵循以下8条原则(图3)2:

图3 AB感染治疗原则2

XDRAB:广泛耐药鲍曼不动杆菌;PDRAB:全耐药鲍曼不动杆菌;

PK/PD:药代动力学/药效学

目前国内AB抗感染治疗主要面临哪些挑战?

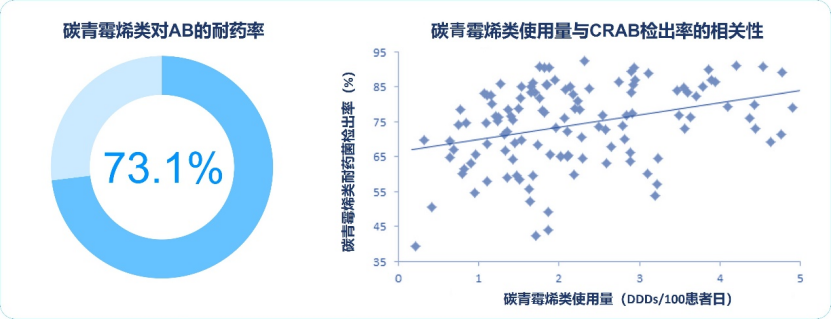

碳青霉烯类抗生素是治疗多重耐药菌(特别是AB)感染的重要药物6。2024年上半年CHINET数据结果显示,AB对碳青霉烯类的耐药率高达73.1%7。既往研究发现,碳青霉烯类使用量与碳青霉烯类耐药鲍曼不动杆菌(CRAB)的检出率呈正相关(r=0.331,P<0.01)(图4)8;CRAB医院获得性感染(HAIs)患者的短期死亡率比匹配后的碳青霉烯类敏感鲍曼不动杆菌HAIs患者高1.3-6.9倍9。

图4 鲍曼不动杆菌对碳⻘霉烯类的耐药率及与碳青霉烯类

使用量的相关性7,8

目前有哪些抗菌药物可用于治疗CRAB感染?

2024年美国感染学会(IDSA)指南建议,使用包括含舒巴坦类药物的抗生素方案治疗CRAB感染,优选方案是舒巴坦/度洛巴坦联合碳青霉烯类药物(即亚胺培南/西司他丁或美罗培南),如果无法使用舒巴坦/度洛巴坦,另一种方案是其他含舒巴坦类药物与至少1种其他药物(即多黏菌素B、米诺环素>甘氨酰环素类等)联合治疗10。2023年中国碳青霉烯类耐药革兰阴性菌感染的诊治指南建议,使用舒巴坦或含舒巴坦的酶抑制剂复方制剂的联合治疗方案治疗CRAB感染,还可选择以多黏菌素为基础或以甘氨酰环素类为基础的联合治疗方案治疗CRAB引起的肺部感染11。

图5 指南推荐的CRAB感染治疗方案10,11

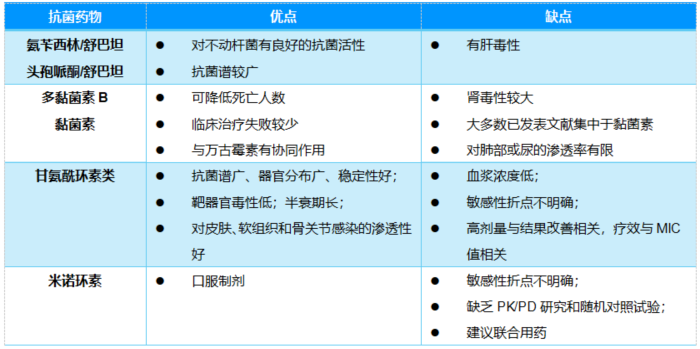

2023年CHINET数据结果显示,CRAB对多黏菌素、替加环素*、头孢哌酮/舒巴坦、氨苄西林/舒巴坦的耐药率分别为1.1%、2.3%、77.8%和90.6%3。目前国内可用于CRAB感染的治疗药物各有优缺点,CRAB感染治疗仍缺乏“金标准”方案(表1)12。

表1 临床可用于CRAB感染治疗药物的优缺点12

综上所述,AB是临床最重要的致病菌之一,在呼吸道标本中的检出率高,呼吸道感染的住院死亡率高1-5;AB对碳青霉烯类的耐药率高达73.1%,CRAB感染死亡率高于CSAB感染7,9。目前CRAB感染治疗选择有限,仍缺乏“金标准”方案12;国内外指南均推荐使用含舒巴坦类药物联合治疗CRAB感染,但CRAB对头孢哌酮/舒巴坦和氨苄西林/舒巴坦的耐药率均超75%10,11。

仅供医疗卫生专业人士阅读/参考

*替加环素对鲍曼不动杆菌、CRAB等仅证实有体外抗菌活性,但临床意义尚不明确,无对应适应症,替加环素临床应用请参考NMPA批准说明书

参考文献:

1.周华,等.中国循证医学杂志, 2016, 16 (01): 26-29.

2.陈佰义,等.中国医药科学,2012,2(8):3-8.

3.CHINET2023耐药监测数据.https://www.chinets.com/Data/AntibioticDrugFast

4.Pogue JM, et al. BMC Infect Dis. 2022 Jan 6;22(1):36.

5.Zhang H, et al. Infect Drug Resist. 2020 Aug 10;13:2761-2772.

6.Nguyen M, et al. J Appl Microbiol. 2021 Dec;131(6):2715-2738.

7.CHINET 2024年上半年细菌耐药监测结果(2024年1-6月)

8.Yang P, et al. Antimicrob Resist Infect Control. 2018 Nov 19;7:137.

9.Su CH, et al. PLoS One. 2023 Sep 11;18(9):e0291059.

10.Tamma PD, et al. Clin Infect Dis. 2024 Aug 7:ciae403.

11.曾玫,等. 中国感染与化疗杂志, 2024, 24 (02): 135-151.

12.Zhang SQ, et al. Front Cell Infect Microbiol. 2024; 14: 1395260.

查看更多