查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

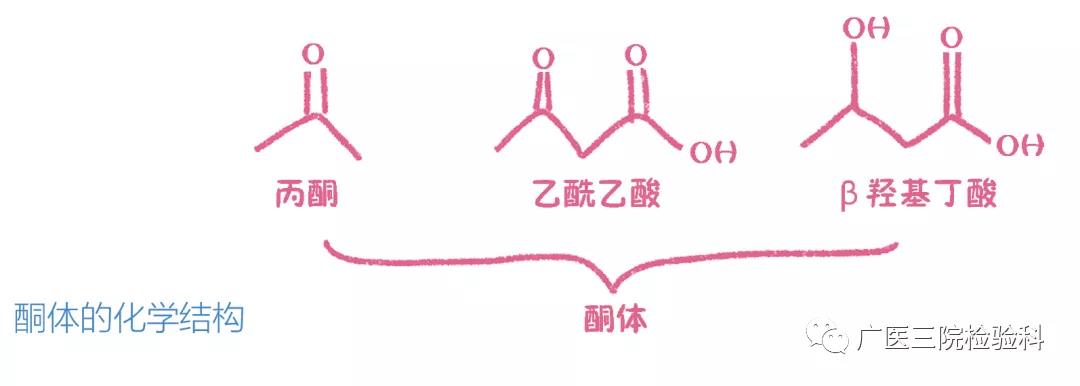

生酮饮食,顾名思义,是指人体在饥饿状态下,利用脂肪代谢产生酮体,从而代替碳水化合物供能的膳食模式。其中酮体包括β-羟基丁酸、乙酰乙酸和丙酮,都是脂肪代谢的中间产物。

不同于传统的低碳水化合物膳食,生酮饮食将脂肪作为主要能量来源,对蛋白质的摄入也有一定限制,并将碳水化合物含量降至不影响机体健康的最低值,从而最大程度消耗脂肪,达到不用健身也可以减肥的效果。

生酮饮食并不是一种全新的膳食模式,它的临床应用最早能追溯到20世纪。当时梅奥诊所的R.Wilder医师发现低碳水化合物可促使机体产生酮体,模拟饥饿状态,从而有效抑制癫痫的发作。由此可知,生酮饮食最初被用于儿童难治性癫痫的治疗,而随着对它的深入了解,科学家也将其逐渐应用到了肥胖、糖尿病、代谢相关脂肪性肝病等代谢病的治疗中。

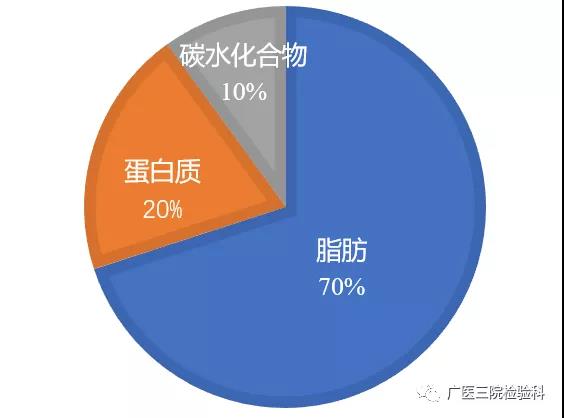

在生酮饮食的模式中,脂肪、蛋白质、碳水化合物占比应分别为70%、20%、10%(低于50g)。这意味着生酮饮食过程中不仅不能吃主食,还需要严格控制含有高蛋白和高碳水的其他食品的摄入。因此生酮饮食的第一步,就是要拒绝美食诱惑,远离诸如“肥宅快乐水”这样的高热量食物。

在极度限制膳食中的碳水化合物摄入时,机体就会转变为脂肪供能的模式,而高脂饮食可以增强饱腹感,代谢过程产生的酮体也具有抑制食欲的作用。与此同时,极低量的碳水化合物可以减少胰岛素和饥饿素的分泌,降低热量储存,减少食欲,从而减少主动进食并防止将多余热量储存为脂肪。

而在生酮过程中,还伴有一定的利尿效果。因此在消耗脂肪时,机体中的水分储备也会随之降低,这也是为什么短期的生酮饮食就可以达到显著的减重效果。正如网上所说的“月瘦十斤”,并非空穴来风。

在进行生酮饮食的过程中,机体是否产生酮体是关键所在。而判断自己的身体有没有生酮,最直观的方法就是检测酮体的浓度,其中常用的检测方法有以下两种:

在进行规律的生酮饮食以后,血液中的酮体浓度会明显增加,这时候就能利用血酮仪进行检测。血液检验可以较为准确地判断机体是否已经进入生酮状态,具有一定的参考意义。

相比之下,检验尿液中的酮体就简单很多,一个试纸条就可以解决,通过试纸条的颜色就可以判断机体是否产生酮体。

同时,尿酮检测用的试纸条也容易受到较多因素的干扰,准确度大打折扣。而在身体习惯了生酮饮食之后,生酮效率会有所改善,尿酮也会慢慢减少。因此,如果没有检测出尿液中的酮体,并不是就意味着机体没有生酮。

正因为生酮饮食要求对碳水化合物的严格限制,在显著达到瘦身减脂效果的背后,还存在一定的安全隐患。一旦对食物以及摄入量把握不准,就容易出现微量元素和膳食纤维缺乏、低血糖、甚至导致皮肤疾病“色素性痒疹”的出现。

有人提出,生酮饮食导致的体重减轻可能是由于食欲减轻,而此种影响也存在于均衡的、低能量的饮食模式中。在前不久由Hall等人展开的研究中,发现了低脂饮食在减轻食欲方面比生酮饮食更加有效,此前也有研究表明,尽管生酮饮食在短期内所致的减重效果比低脂饮食更为明显,但时间一长,两者饮食模式就不再存在显著差异。

与此同时,有研究显示,生酮饮食中的脂肪量在早期并没有明显变化,而低脂饮食在早期则明显可见体脂的降低,这意味着在生酮饮食过程中,早期快速的减重效果主要是来自非脂肪类物质的损失(如水、蛋白质),这对于人体来说是存在一定伤害的。

不仅如此,生酮饮食还会增加部分疾病的不良反应。

对于1型糖尿病患者而言,生酮饮食的低碳水模式虽然能使血糖水平得到控制和改善,但同时也增加了低血糖发作的频率,并导致血脂异常,增加心血管疾病的风险。在2型糖尿病患者的相关临床试验中,生酮饮食对该类患者的主要作用是减轻体重,但这种效果也会随着时间变长而逐渐减弱。

生酮饮食这种注重高饱和脂肪、动物蛋白类食物,而忽略大多数果蔬的饮食模式,不仅会增加糖尿病的风险,还被认为是导致非酒精性脂肪肝的主要原因,并且促成了肾结石的泌尿环境。对于肝脏存在问题的群体,因为酮体的生成依赖于肝脏,采用生酮饮食会进一步加重肝脏负担,所以也不适用。而在怀孕前或是怀孕期间进行生酮饮食,会分别增加出生缺陷与妊娠期糖尿病的风险。

对于增加老年性痴呆和癌症的患病风险来说,生酮饮食也存在同样的影响。

因此,鉴于生酮饮食对于食物方面的严格性,以及对于它在临床试验上的长期评估来看,生酮饮食目前只是对短期的体重减轻产生了效果,时间一长,人体就会因为高脂肪、低纤维的饮食环境而增加心血管疾病、肾结石、癌症等疾病的风险。由此可见,就长期而言,生酮饮食的弊更大于利。

需要明确的是,生酮饮食从科学角度来说是作为一种膳食疗法而存在于临床试验中,随着研究的不断推进,生酮饮食对于减肥所产生的影响,不能只看到它带来的短期效益,更要注重其长期效益与潜在风险,切不可盲目效仿。因此,纵使它以一种“快餐式”的网红减肥法进入大众视野,但无论如何,减重的前提是要确保自身健康,通过非极端的饮食模式与恰当规律的运动锻炼两相结合,才是正确且理想的减肥方式。

作者:曾璐

来源:广医三院检验科

查看更多