查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

细菌耐药性已成为影响人类健康的主要威胁之一。研究显示,如果抗药性超级细菌得不到遏制,到2050年,因此丧生的人数可能增加1000万人,各国需要为此付出100万亿美元的代价。

2017年,世界卫生组织(WHO)发表了首份抗生素耐药“重点病原体”清单,列出了对人类健康构成最大威胁的12种细菌目录。清单中的12种耐药性细菌被划分为“极高”、“高”、“中等”三类威胁程度。耐碳青霉烯类抗生素的鲍曼不动杆菌、绿脓杆菌、肠杆菌类被列为第一队列。

2019年全国耐药监测报告显示,碳青霉烯耐药鲍曼不动杆菌检出率高达56%,碳青霉烯耐药肺炎克雷伯菌检出率从2013年的4.9%上升至2019年的10.9%,碳青霉烯耐药铜绿假单胞菌的检出率为19.1%。

不论从世界范围还是中国来看,碳青霉烯耐药的革兰阴性菌的威胁都是不可忽视的,临床需要更多、更有效的抗菌药物来应对其挑战。

多黏菌素类抗生素是目前临床用于治疗难治性革兰阴性菌的重要的一种药物。早在1959年,多黏菌素类抗生素就已经应用于临床,用于治疗革兰阴性杆菌感染,由于当时对多黏菌素缺乏相应的研究数据,认识不清楚,临床认为其具有一定肾毒性,同时,随着各种新型抗生素的发展,多黏菌素逐渐退出历史舞台。

但是随着近年来抗菌药物的大量滥用,细菌耐药率不断升高,多黏菌素作为“超级细菌”感染的“最后一道防线”,其重要性被不断提升。

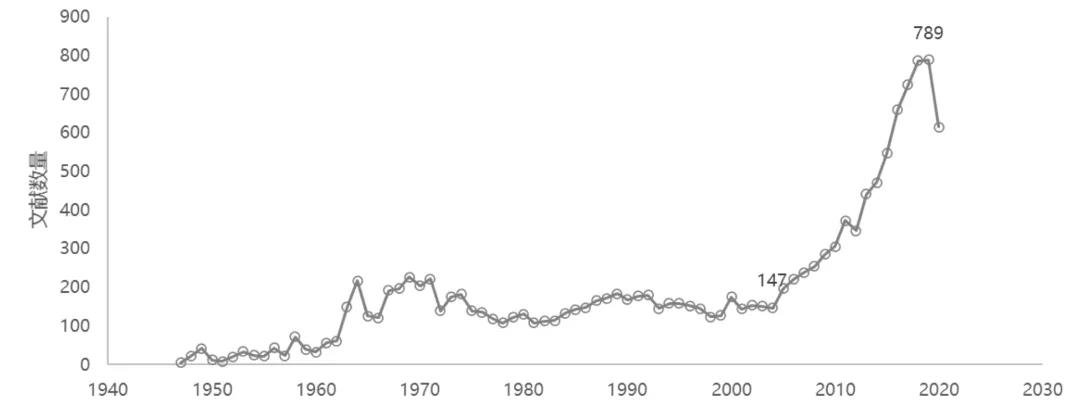

PubMed查询关键词多黏菌素(Polymyxin),可以看到,从2004年多黏菌素有147篇文章发表,到2019年,文章数已经高达789篇,全球发表的多黏菌素文章急剧攀升。

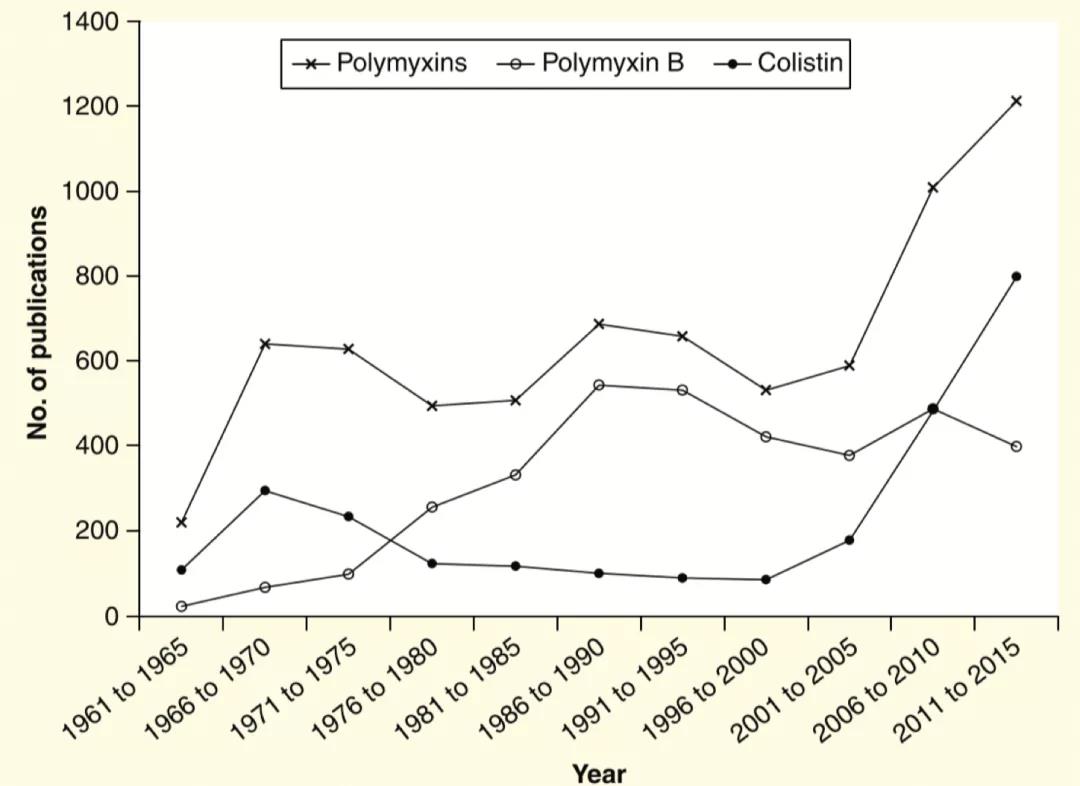

也有学者汇总了1961-2015年多黏菌素药代动力学和/或药效学的研究文章发表数量情况,结果显示,从2000年开始,随着多黏菌素重新开始应用于临床,除多黏菌素B外,相关文献发表的数量急剧增加,这也充分展示了多黏菌素类抗生素不断增加的关注度。

肾毒性和神经毒性是多黏菌素最主要的不良的反应。最初的报道的肾毒性发生率约为20.2 %,神经毒性发生率约为10 %,这也主要导致了20世纪70年代多黏菌素的停用。但是近年来的研究发现,多黏菌素的肾毒性并不是如之前报道的严重。且肾毒性和神经毒性均被认为是剂量依赖性的,停药后可逆转。

同时,随着技术的进步,多黏菌素的生产工艺、产品稳定性、异常毒性物质、元素杂质均有了更好地提升,另外,医生对于多黏菌素肾毒性的了解和认识更加深入,用法用量、预防及处理的手段更为成熟。以上这些都为多黏菌素在临床重新应用奠定了基础。

目前,国内已经有硫酸多黏菌素B应用于临床。据悉,由江苏奥赛康药业开发的奥佳泽®(注射用多黏菌素E甲磺酸钠)今年11月国内获批,预计12月国内供货,奥佳泽®原料来自起草多黏菌素E甲磺酸钠欧洲药典专论的原料供应商,质量和疗效有保障,为临床难治性革兰阴性菌治疗提供了更多的选择。

▲图1 1947-2020年多黏菌素文章发表数量折线图

多黏菌素从20世纪50年代即已应用于临床,但是在中国大陆,多黏菌素在临床应用不过3年的时间,很多医生对于多黏菌素的了解并不深入。下面,我们将就多黏菌素的近年发表的专家共识指南进行汇总,介绍多黏菌素的药效药代特点及临床应用,以飨读者。

多黏菌素的分类

多黏菌素是由多黏类芽孢杆菌产生的脂肽类物质,多黏菌素是多黏菌素 B 和黏菌素 ( 多黏菌素 E) 的统称。

多黏菌素属多肽类抗生素,临床主要包括多黏菌素 B 硫酸盐 ( polymixin B) 、硫酸黏菌素( colistin sulfate) 和多黏菌素E甲磺酸钠 ( colistimethate sodium,CMS) 。

多黏菌素 B 硫酸盐和硫酸黏菌素以活性形式直接进入血液循环发挥抗菌效果; 多黏菌素E甲磺酸钠(CMS) 为前体药物,进入人体后转化为活性成分黏菌素而发挥作用。

多黏菌素的作用机制

目前认为多黏菌素的抗菌作用机制包含四个方面:

(1)多黏菌素分子中的聚阳离子环与革兰阴性杆菌细胞膜上的磷酸基结合,导致细胞膜通透性增加,细胞内嘌呤、嘧啶等小分子物质外漏,细菌膨胀、溶解死亡;

(2)可经囊泡接触途径,使细胞内外膜之间的成分交叉,引起渗透不平衡,导致细菌膨胀,溶解;

(3)氧化应激反应导致羟自由基的积累,破坏细菌的DNA;

(4)具有中和内毒素的作用。

多黏菌素的代谢

多黏菌素B 主要通过非肾脏途径清除,尿中的原型药物不足1%,肾功能不会影响多黏菌素B血浆浓度。多黏菌素E甲磺酸钠(CMS)主要通过肾脏清除,而多黏菌素E主要通过肾脏以外的途径清除。多黏菌素E甲磺酸钠(CMS)在体内转化为多黏菌素E起效。

作者:武汉市第一医院血液内科主任 程辉

本文转载自重症医学

查看更多