查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

1.男性,51岁。左眼红肿5月余。

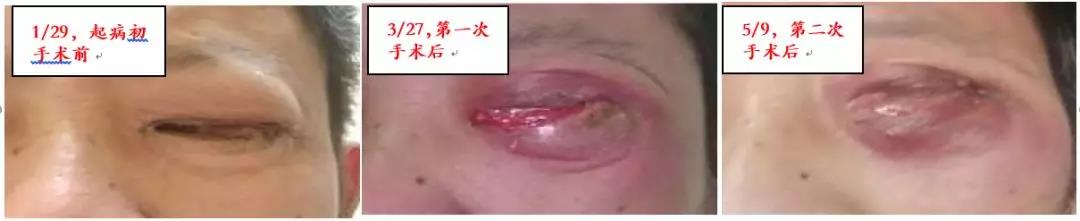

2.2017年12月无明显诱因下出现左眼颞侧结膜分泌物增多,眼外眦肿胀。2018年1月初眼眶CT平扫提示左侧泪腺区软组织结节,予以左氧氟沙星滴眼液+地塞米松片5.25 mg qd口服治疗8天无效。1月30日住院行“左眼眶内占位性病变切除术+羊膜移植术”,术后病理镜下见增生的纤维、脂肪、肌肉及泪腺腺泡组织内大量淋巴细胞、浆细胞、组织细胞及中性粒细胞浸润,少量肉芽组织,考虑慢性化脓性炎症。继续予以头孢呋辛1.5 g ivgtt qd,地塞米松10 mg iv qd治疗10天后眼部肿胀加重,分泌物增多。3月28日再次行全麻下行“眼眶肿物活检术”,术后病理提示多量淋巴组织、浆细胞、中性粒细胞及部分嗜酸性粒细胞及组织细胞浸润,伴纤维增生,考虑重度急慢性炎伴小脓肿形成。再予甲硝唑 0.2 g po tid+阿奇霉素 0.5 g po qd治疗2周效果不佳。5月9日入我科。各时段眼部表现如下图所示。

3.既往史及个人史:体健,不饮酒,吸烟20余年、近三年40支/日。

入院体格检查:T 36.5℃,体重76kg,左眼眶红肿,脓性分泌物多,睁眼不能,局部压痛阳性,余无异常。

实验室检查:CRP 32.3 mg/L、ESR 40 mm/h、铁蛋白 633.5 ng/ml、PCT 0.06 ng/ml,血常规、肝肾功能、电解质、心肌酶、血脂、血糖、T-SPOT.TB、G试验、淋巴细胞亚群、免疫球蛋白、HIV抗体检测均未见明显异常。

初步印象:

左眼眶占位原因待查:

1.感染性疾病:①细菌:葡萄球菌和链球菌是眼眶蜂窝织炎最常见的病原体,MRSA的发生正在增加。美国报道因眼眶或骨膜下脓肿和副鼻窦炎接受治疗的患者中,前两位致病菌分别为链球菌(28.3%)、金黄色葡萄球菌(17.4%,其中6.5%MRSA)。我国台湾地区报道,鼻中隔或眼眶蜂窝织炎中最常见病原体为金黄色葡萄球菌。②真菌:深部真菌感染多见于免疫功能异常者,即存在宿主因素,正常者少见。③少见病原体(诺卡菌/放线菌/NTM):诺卡菌及放线菌均可引起急慢性化脓性改变,或伴肉芽肿样改变;NTM病组织病理学存在肉芽肿性炎症;该患者2次病理均提示上述改变,故需高度警惕。

2.非感染性疾病:①肿瘤性疾病:淋巴瘤样肉芽肿病(lymphomatoid granulomatoid, LYG)是由EBV阳性B细胞混合数量不等反应性T细胞组成的血管中心和血管破坏性淋巴组织增生性疾病。肿瘤好发于成人男性,绝大多数(> 90%)病人有肺累及,肺外最常见受累部位是皮肤,为大片浸润性红斑结节、溃疡,皮肤损害发生率占40%~50%。朗格汉斯组织细胞增生症(Langerhanscell histiocytosis,LCH)是以大量朗格汉斯细胞增生、浸润和肉芽肿形成,导致器官功能障碍为特征的一组疾病,可累及皮肤及肺部,病理酶标提示朗格汉斯细胞浆S-100和细胞表面CD1a呈阳性。②结缔组织病:皮肌炎特征性皮疹包括眼睑特别是上睑暗紫红色皮疹,可为一侧或两侧,常伴眶周水肿和近睑缘处毛细血管扩张。皮肤活检可确诊,有呈典型的皮肌炎改变但无皮肌炎的酶学改变和临床症状者称为无肌病性皮肌炎(Amyopathic dermatomyositis)。

困难重重,何为真凶?

拨云见雾,感染团队一一解惑!

1.不遗余力寻找病原体:①眼部分泌物常规培养(细菌、真菌、分枝杆菌)、血培养,②调取外院病理石蜡片重新进行抗酸及特殊染色,③眼部分泌物二代测序。

2.一丝不苟寻找新线索:①眼眶CT增强,②头颅MR增强,③肿瘤标志物、自身抗体等,④病理切片会诊。

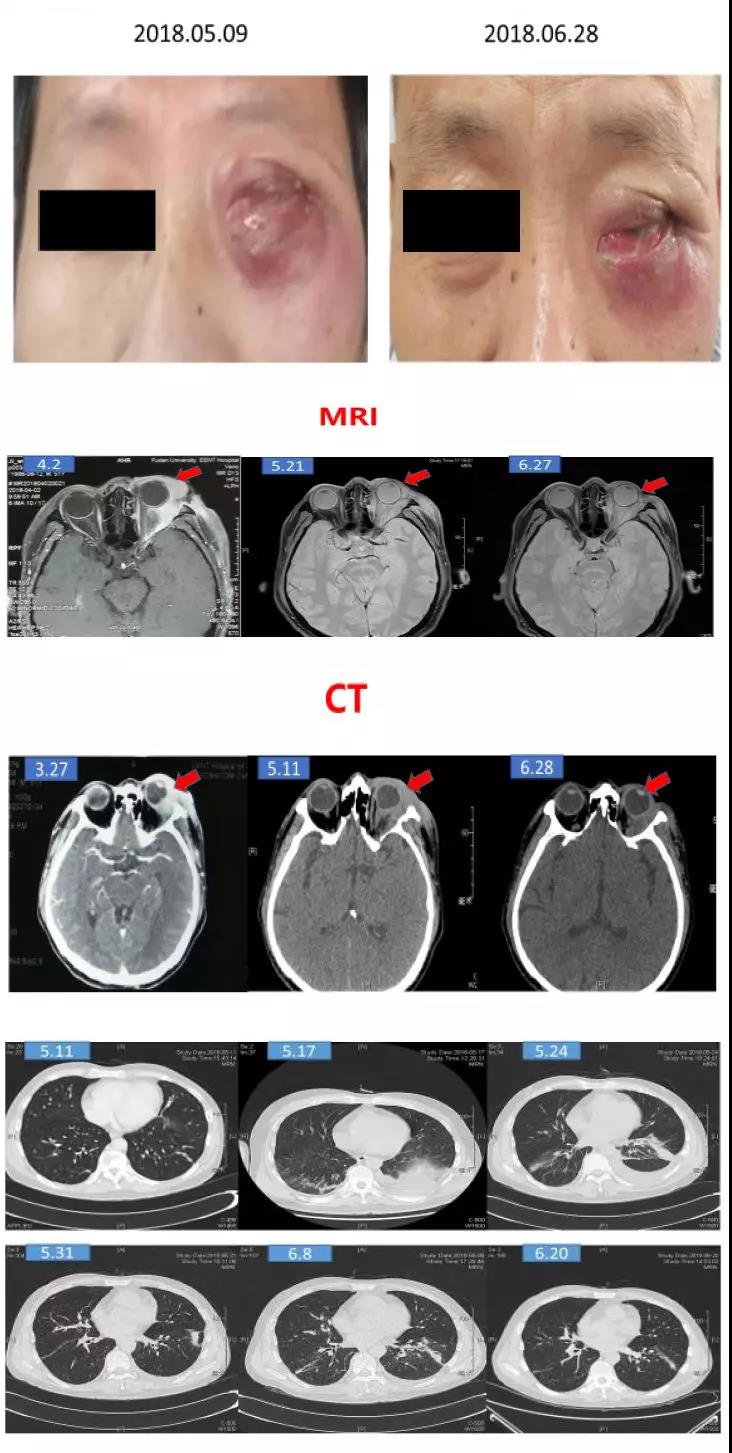

一周忙碌终有所获:病理会诊:符合炎症性病变,经B细胞受体重排检测可排除B细胞淋巴瘤可能。影像学:5月11日眼眶CT增强:左侧眼球病灶伴骨质破坏,考虑感染性病灶可能大。5月12日头颅MR增强:左侧眶内球后部局部异常信号伴强化,左侧外直肌增粗,视神经内移,左侧眶周软组织肿胀伴强化,可符合感染表现。

病情似乎柳暗花明,考虑左眼眶软组织感染可能大。但眼睛分泌物及血培养、二代测序无任何阳性结果。谁是元凶仍在阑珊处,如何治疗依然蹒跚行。

经验治疗:

治疗方案(阶段一 5.10-5.16):首先针对金葡菌(包括MRSA)、链球菌等G+菌首先予万古霉素1 g q12h联合磷霉素8 g q12h治疗。

治疗方案(阶段二 5.17-5.22):5.17晨诉剧烈左侧胸痛,急诊行胸部CTA无异常,排除肺栓塞,但较入院时出现明显的左侧胸腔积液及少许炎症。加强对G-菌及厌氧菌的覆盖,改哌拉西林/他唑巴坦4.5 g q8h联合莫西沙星 0.4 g qd。症状无改善,复查血常规、CRP等无明显变化。

治疗方案(阶段三 5.22-5.26):重新分析病例特点:①慢性病程;②眼眶局部病变;③两次病理均提示纤维增生、小脓肿形成,有少量肉芽组织;④针对常见病原体抗感染治疗无效。故需考虑奴卡菌、放线菌、其他少见病原体、糖非发酵菌等毒力低、慢性感染趋势的病原体。调整治疗方案为头孢哌酮/舒巴坦 3 g q8h 联合多西环素0.1 g q12h及复方磺胺甲噁唑片 2片 po tid。行支气管镜检查,镜检及肺泡灌洗液常规、生化、培养(细菌、真菌、分枝杆菌)、细胞学检查均未见异常。眼部病变无好转。

多学科联合会诊:

放射科:根据影像学提示,1月病灶在皮下,3月病灶从皮下跨过泪腺到球后,病灶明显增大,5月病灶在原来基础上有发展。病灶局限于软组织,无骨质累及,眼球受压推移,病灶明显强化,考虑肉芽性病变。感染性病变可能大,尤其嗜软组织病原体如非结核分枝杆菌需要考虑。

风湿科:从全身表现考虑,血管炎暂无依据支持。

血液科:患者2次病理均提示肉芽肿,酶标不提示淋巴瘤和朗格汉斯组织细胞增生症,仍然考虑感染可能大。

综上分析,目前仍考虑眼眶软组织感染,非结核分枝杆菌感染可能。

治疗方案(阶段四 5.27-6.14):按照MDT会诊意见,考虑非结核分枝杆菌感染可能大,再次调整治疗方案如下:利奈唑胺0.6 g ivgtt q12h + 莫西沙星0.4 g ivgtt qd + 克拉霉素0.5 g po bid。借阅B医院病理片送上海市肺科医院病理会诊。5.31复查胸部增强CT,左侧胸腔积液减少。

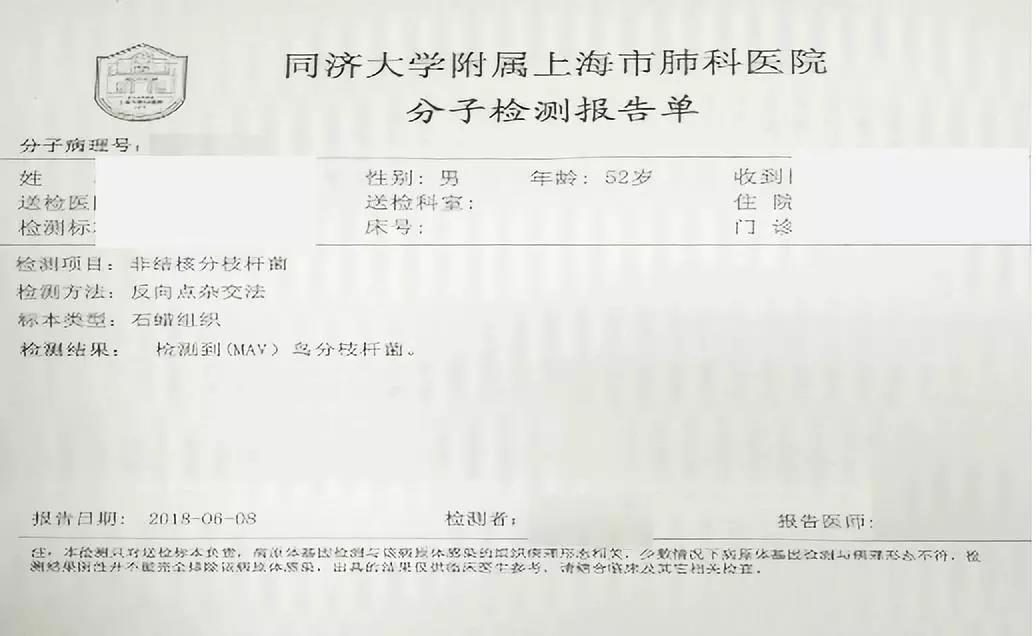

6.8取第2次手术病理石蜡切片送上海市肺科医院采用反向点杂交技术检测NTM:检出鸟分枝杆菌。

可信吗?反向点杂交法(reverse dot blot,RDB):可以用于基因分型、病原体检测、肿瘤研究等。其与培养在MTB与NTM的鉴定和鉴别上有较高的一致性(98.6%)。该技术检测MTB和NTM的诊断灵敏度分别为100%和97.5%。

至此水落石出,真相大白。

最终诊断:

1.左侧眼眶软组织鸟分枝杆菌感染

2.肺部感染

最终治疗方案(阶段五 6.14-出院):克拉霉素0.5 g po bid + 乙胺丁醇 1 g po qd + 利福平0.6 g ivgtt qd。

多学科会诊、面对面交流是一场头脑风暴,突出各科优势,取长补短,是疑难病诊断突破的关键。

诊断、诊断还是诊断,感染性疾病治疗一定从明确诊断开始。

该患者无免疫缺陷等危险因素,起病前无医源性操作史,因此入院后经验治疗首先覆盖常见细菌。

上述经验抗感染效果不佳,结合其病情反复迁延,病程大于3个月,经多种经验性抗感染治疗效果不佳,多次影像学检查未提示骨质破坏,多次病理提示肉芽肿性病变而无肿瘤性改变,故之后诊断修正为考虑少见病原体感染可能大。

非结合分枝杆菌感染的诊断比较困难,除了传统培养方法之外,新技术也是诊断利器之一。2016年“非结核分枝杆菌病实验室诊断专家共识”中指出分子诊断技术如反向点杂交技术等能够将NTM鉴定至种水平,对临床治疗帮助很大。

NTM治疗目前可参考2012年中国《非结核分枝杆菌病诊断与治疗专家共识》及最新版热病推荐方案。

此病疗程较长,免疫正常者疗程18~24个月,需定期随访疗效及药物不良反应。

非结核分枝杆菌:分枝杆菌属包括结核分枝杆菌复合群(Mycobacterium tuberculosis complex, MTC)、麻风分枝杆菌、非结核分枝杆菌(non-tuberculous Mycobacteria,NTM)。随着医务工作者对相关疾病认识的提高、菌种鉴定技术的进步以及免疫缺陷性疾病和免疫抑制剂使用增多等因素,临床观察到的与NTM相关的疾病呈明显增多趋势。

NTM在环境中普遍存在,以土壤和水中最为常见,水源性NTM与人类感染的关系最为密切。城市供水系统通常使用含氯制品进行杀菌,因此供水系统中能耐受氯的细菌成为最重要菌群,其中就包括NTM。NTM具有易于形成生物膜、耐饥饿、耐极端温度的特点,决定了其能够在水中长期存活。目前缺乏NTM在人与人间传播的充分证据,因此对感染者没必要进行隔离。基因分型技术发现,同种NTM不同菌株的成簇率很低,也表明环境是感染的重要来源。NTM按照生长速度又分为快速生长型和缓慢生长型。2012年中国《非结核分枝杆菌病诊断与治疗专家共识》认为NTM可为致病菌或条件致病菌,可以侵犯人体各组织器官,并引起全身播散。NTM 肺病最常见,播散性NTM 病多见于免疫缺陷患者。肺外 NTM 病还见于因消毒不严所致医院感染。其主要病理表现为肉芽肿性病变和非特异性慢性化脓性炎症。

鸟分枝杆菌复合群(M. avium complex,MAC)是鸟分枝杆菌和胞内分枝杆菌的统称,属于缓慢生长型NTM,两者的临床治疗方案类似。治疗原则:1.NTM 的敏感性因菌种而已,药敏试验十分重要;2.制定 NTM 病治疗方案尽可能根据药敏试验结果和用药史,选择 5~6 种药物联合治疗;3.强化期 6~12 个月,巩固期 12~18 个月,在 NTM培养结果阴转后继续治疗 12 个月以上;4.不同 NTM 病的用药种类和疗程可有所不同;5.不建议对疑似 NTM 肺病患者进行试验性治疗;6.对 NTM 肺病患者应谨慎采用外科手术治疗。

鸟分枝杆菌的治疗:2012年我国专家共识推荐,MAC居NTM病的病原菌之首。大环内酯类药物是唯一疗效确切的抗菌药物,MAC病的基础药物必须包括克拉霉素或阿奇霉素。2017年英国NTM肺病管理指南推荐:克拉霉素敏感的MAC肺病患者应使用利福平、阿米卡星和克拉霉素/阿奇霉素联合治疗,可以使用间隔给药(每周 3 次)或每日口服。应根据患者病情严重程度和治疗耐受度来决定治疗方案(证据等级D级)。目前美国热病推荐:免疫功能正常MAC感染,克拉霉素或阿奇霉素+乙胺丁醇+利福布汀。

作者:方雪琴 陕西省宝鸡市中心医院感染科

丁百兴 袁瑾懿 抗生素研究所

本文首发自华山抗生素所

查看更多