查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

新生儿黄疸,是因胆红素在体内积聚引起的皮肤或其他器官黄染,是新生儿期最常见的临床问题,约有60%的足月儿和80%的早产儿在出生后第一周出现黄疸。轻度的黄疸属正常现象,5~7天可消退,最迟不超过2周,早产儿最长可延迟到3~4周。

引起新生儿黄疸的因素有哪些?

一

生理性因素

新生儿有其特殊的生理特点,使得新生儿胆红素处于较高水平。总结有以下几点:

1、胆红素生成过多

新生儿红细胞寿命相对短,每日生成的胆红素明显高于成人,且血红蛋白的分解速度是成人的2倍。

2、血浆白蛋白联结胆红素的能力不足

刚娩出的新生儿常有不同程度的酸中毒,可减少胆红素与白蛋白结合;早产儿胎龄越小,白蛋白含量越低,与胆红素结合的量也越少。

3、肝细胞处理胆红素能力差

新生儿肝细胞内与胆红素结合的蛋白含量极微,肝细胞将结合胆红素排泄到肠道的能力暂时低下,早产儿更为明显,造成暂时性肝内胆汁淤积。

4、肠肝循环重吸收多

新生儿肠蠕动性差,肠道菌群尚未完全建立,而肠腔内β-葡萄糖醛酸酐酶活性相对较高,可将结合胆红素转变成未结合胆红素,再通过肠道重吸收,导致肠-肝循环增加,血胆红素水平增高。

二

病理性因素

除新生儿特殊的生理性因素外,某些疾病也会引起胆红素升高,导致黄疸。根据病因可分为以下三类:

1、胆红素生成过多:如新生儿溶血病(指母、子血型不合引起的同族免疫性溶血)、感染导致的溶血、红细胞酶缺陷、红细胞形态异常等。

2、肝脏胆红素代谢障碍:如先天性葡萄糖醛酸转移酶缺乏、先天性甲状腺功能低下等。

3、胆汁排泄障碍:如新生儿肝炎、肠道外营养所致的胆汁淤积、胆道闭锁等。

三

母乳喂养性黄疸

单纯母乳喂养的新生儿最初3~5天由于摄入母乳量不足,胎粪排出延迟,使得肝肠循环增加,导致其胆红素水平高于人工喂养的新生儿,甚至达到需要干预的标准;母乳喂养性黄疸常有生理性体重下降>12%。

黄疸的治疗

单纯母乳喂养的新生儿最初3~5天由于摄入母乳量不足,胎粪排出延迟,使得肝肠循环增加,导致其胆红素水平高于人工喂养的新生儿,甚至达到需要干预的标准;母乳喂养性黄疸常有生理性体重下降>12%。

母乳喂养性黄疸的处理主要包括帮助母亲建立成功的母乳喂养,确保新生儿摄入足量母乳,必要时补充配方乳。

一、光疗

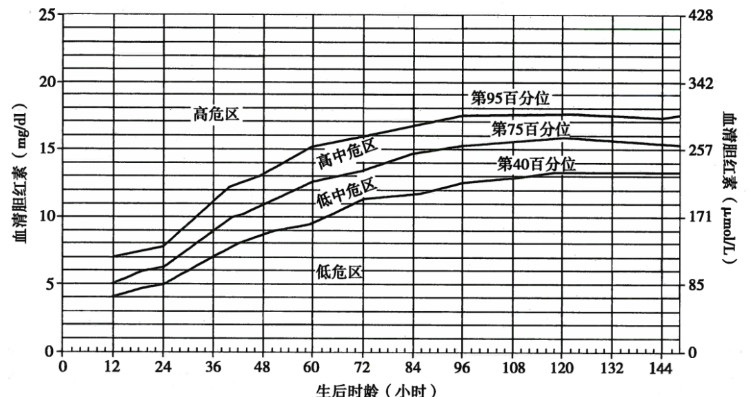

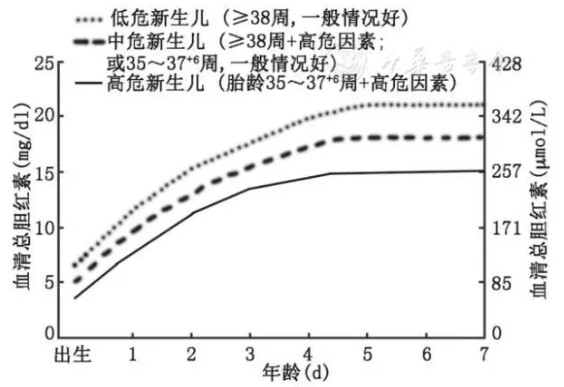

不同胎龄、不同日龄的新生儿有不同的光疗指征,另外还需考虑是否存在胆红素脑病的高危因素。出生胎龄35周以上的晚期早产儿和足月儿可参照2004年美国儿科学会推荐的光疗参考标准。

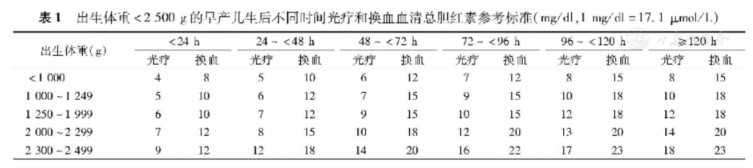

或将TSB超过Bhutani曲线95百分位数作为光疗干预标准。出生体重<2500g的早产儿光疗标准亦应放宽,可以参考下表。

二、换血

换血指征

1、出生胎龄≥35周以上的晚期早产儿和足月儿可参照2004年美国儿科学会推荐的换血参考标准(图3),出生体重<2500g的早产儿换血标准可参考表1。在准备换血的同时先给予患儿强光疗4~6h,若TSB水平未下降甚至持续上升,或对于免疫性溶血患儿在光疗后TSB下降幅度未达到34~50μmol/L(2~3mg/dl)立即给予换血。

2、严重溶血,出生时脐血胆红素>76μmol/L(4.5mg/dl),血红蛋白<110g/L,伴有水肿、肝脾大和心力衰竭。

3、已有急性胆红素脑病的临床表现者无论胆红素水平是否达到换血标准,或TSB在准备换血期间已明显下降都应换血。

三、西药制剂

1、白蛋白

可结合血浆中未结合的胆红素,使之不能透过血脑屏障,减少胆红素脑病的发生,并加快胆红素转运,降低血浆未结合胆红素水平。

1、需蓝光照射治疗的新生儿黄疸,可考虑联合应用白蛋白,对有效降低血清总胆红素、间接胆红素水平有一定帮助;

2、严重高胆红素血症,当血清胆红素水平接近换血值,给予白蛋白输注,可结合游离胆红素,降低血中游离胆红素进入血脑屏障的风险,缩短光疗时间。

2、苯巴比妥

新生儿肝脏葡萄糖醛酸转移酶活性较低,苯巴比妥具有诱导酶活性的作用而增强肝脏清除胆红素的能力,使血清胆红素水平下降。并且苯巴比妥可诱导肝细胞微粒体葡萄糖醛酸转移酶和Na+-K+-ATP酶活性,增强胆酸的合成,增加胆汁流量,促进胆汁排泄。

1、有高胆红素血症家族史的新生儿,根据新生儿黄疸高峰多在4~6天出现,且苯巴比妥在口服2~3天后才明显发挥作用的特点,建议出生后24h~3d给药;

2、苯巴比妥可增加胆小管的胆汁流量,可用于新生儿溶血症、G-6-PD缺陷症、继发胆汁黏稠的高结合胆红素血症的辅助治疗。

3、微生态制剂

益生菌可通过参与胆汁代谢减少胆红素肝肠循环,促进胆红素的转化和排泄。研究发现,双歧杆菌乳杆菌三联活菌片可促进新生儿正常肠道菌群的建立,加速肠道内胆红素还原成尿胆原、粪胆原排出体外,并可降低粪便黏度,促进胃肠蠕动,有利于肠道中的胆红素排出。

新生儿黄疸考虑光疗即可开始口服辅助治疗,特别是采用配方奶喂养的新生儿。

4、丙种球蛋白

母婴血型不合溶血病新生儿使用丙种球蛋白可封闭网状内皮系统的Fc受体,减少吞噬细胞对致敏红细胞的破坏。

母婴血型不合溶血病新生儿,如果加强光疗后血清或血浆胆红素仍然继续上升,或在换血疗法阈值的34~50μmol/L(2~3mg/dl)之内,则推荐给予丙种球蛋白。

四、中药制剂

中医称新生儿黄疸为“胎黄”,临床上表现为皮肤明黄、舌质红、苔黄,中药主要有茵栀黄和清肝利胆口服液。

茵栀黄口服液

作为传统的中药茵栀黄方剂,在亚洲地区作为新生儿黄疸的防治用药已有几个世纪,疗效显著。与退黄有关的成分是茵陈,主要适用于大便较秘结、肝胆湿热且热更重的新生儿黄疸。研究显示,对胆红素水平达到或超过 Bhutani 曲线低危区和中低危区分界水平(即第40百分位线)但尚未达到光疗干预标准的患儿,单独使用茵栀黄口服液(5mL/次,2次/天,用药5天)治疗,可提高不需光疗的概率或降低光疗的概率。

清肝利胆口服液

清肝利胆口服液主要适用于纳差、大便较溏烂等消化道症状明显、肝胆湿热且湿重的新生儿黄疸。清肝利胆口服液能促进黄疸的减退,但临床研究证据级别为低质量。

有研究发现,清肝利胆口服液可减少胆红素肝肠循环,加速其分解和排泄,且未见明显不良反应,可作为治疗新生儿母乳性黄疸的常规用药。

安全合理用药

黄疸是新生儿早期常见现象,适度的胆红素水平有一定抗氧化作用,对机体是有益的,但过高的胆红素可造成神经系统永久性的损害。

目前大多数新生儿出生后2~3天就随母亲返回家中,家长对新生儿黄疸的认识不足,又缺乏监测血清胆红素的条件,若出现严重的黄疸,容易错过最佳干预时机,导致胆红素脑病。

因此,也应嘱咐家长应密切留意婴儿皮肤黄染程度,及一般表现,及早发现异常,避免发生不良后果。

来源:逸仙药学V

查看更多