查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

12月20日,神来之笔——华山神经科卓越论坛年度收官场特邀中国医学科学院北京协和医院神经科主任朱以诚教授做客华山,以“传统神经科医生的交叉学科合作”为题,娓娓道来发生在她身上的一个又一个低调却鼓舞人心的故事。

1990年,朱教授考入上海医科大学(现复旦大学上海医学院)临床医学五年制,凭借优异的成绩入选七年制班。本科最后一年时,朱教授又去往北京协和医院进行实习学习,并顺利留院工作,至今已有30年。仿佛是命中注定一般,朱以诚教授实习轮转的第一个科室正是神经科。

与大多数医院不同的是,北京协和医院实习内容包括为期一周的护理工作实习,比如铺床单和抽血等等。护理实习让朱教授更好地贴近病人,学会床旁照料、抽血、建立静脉通道等操作技能,这些能力在抢救情况下可能发挥重要作用。这段经历让朱教授感触颇深:医疗不仅是技术工作,也是服务行业。医务工作者需以平等态度对待所有患者,摒除所有世俗意义上的评判标准和偏见。

定位定性是神经疾病诊断的最重要的基本功,也是神经科医生的看家本领。脑血管病是神经领域高发的严重疾病,但由于北京协和医院主要收治疑病、难病,所以病房中脑血管病相对罕见,占比仅为10%左右。因此,年轻医生往往需要面对复杂且不典型疾病,甚至是罕见疾病,“第一年住院医会觉得很困难”。恰恰是这样的患者特点,让每位协和人锻炼出了严谨的诊断思路,只有在全面评估和缜密分析后,才可以下初步的判断,绝不能先入为主。在信息爆炸的时代,年轻医生需避免仅凭局部信息下结论,而应回归基础临床思维,全面分析病情。

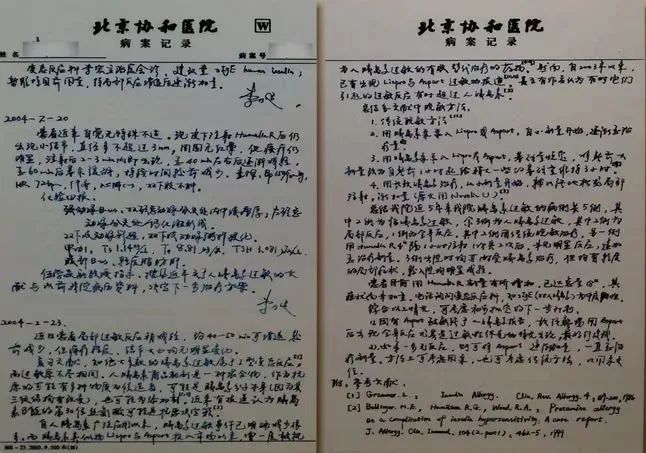

在医院的日常工作中,老病历也是年轻医生们的宝贵学习资料。朱以诚教授举了一份2004年内分泌科的手写病历为例,这份病历详细记录了一位对胰岛素过敏的I型糖尿病患者的诊疗过程。病历作者不仅明确了诊断,还详细回顾了胰岛素过敏的相关文献,归纳出几种处理方法,并附上了参考文献。更难得的是,作者还总结了医院过去五年内对胰岛素过敏病例的处理经验,包括临床表现和处理方法。这份病历的高质量,不仅因为它的高度凝练,更因为它所包含的深度和细节,为后来的医生提供了清晰的指导和深刻的洞见。

参与制作北京协和医院建院90周年和100周年的病历展活动,使朱教授看到了更多体现协和人“严谨求精,勤奋奉献”品质的老病历。这些病历不仅记录了患者的诊疗过程,还展示了医生们在当时的创新思维和方法。例如,北京协和医院神经科首位国人主任许英魁教授1935年在重症肌无力患者中使用心电图机的皮肤电极记录肌肉电活动,这是非常创新的方法,需要医生对疾病机制具有深刻的理解。

在日常工作中,临床医生常常需要面对“是什么、为什么、怎么办”的问题,这些问题构成了临床医生在疾病诊疗中的底层逻辑。通过不断地思考和解决这些问题,医生们能够更深入地理解疾病,从而提供更有效的治疗方案。这种思考过程也在无形中推动着医生们进行科研工作,因为科研本身就是对临床问题的深入探究和思考的延伸。

虽然朱教授在协和实习期间就已经发表过多篇临床科研文章,且广泛涉及肌电图和周围神经病、狼疮脑病以及脑血管病和脑小血管病等等。但在朱教授眼中,她的科研之路是从去法国做博士后工作才真正开始的。

博士后期间,朱教授的工作主要聚焦在大脑影像读片,涉及3C、EVA、CADASIL和CAA等多项大型研究。作为已有十年工作经验的神经科医生,她将这段经历比作“老鼠掉入米仓”,海量读片让朱教授对老年人大脑的正常衰老变化和疾病差异有了全局性的认识,激发了朱教授新的思考和想法。功夫不负有心人,朱教授的科研成果也呈集中爆发态势。短短一年半的时间里朱教授就发表了五篇关于脑小血管病和血管周围间隙的科研文章。其中很重要的一个原因就是“科学的内核披着技术的外衣”:远超T1T2分辨率的3D T1影像技术让朱教授在读片时清晰地观察到了血管周围间隙,首次提出了血管周围间隙和认知障碍发生的潜在关系。

博士后工作结束回国后,朱教授将目光投向了社区队列研究。2013年,凭借充分的准备,朱教授抓住了宝贵的机遇,创建了“顺义社区队列”。朱教授直言社区队列具有明显的“高耗低效”特性,千余人队列每年的基础随访检查支出高达15~20万元,若要进行创新性研究,费用更是高昂。即便如此,经过十余年的发展,顺义社区队列已经积累了丰富的多组学数据,包括一些创新性、未被报道过的数据。朱教授比喻社区队列的科研产出与人的生命曲线相似,初期需要精心培育和接受无产出的现实,壮年后迎来收获期,最终也会面临衰老和死亡。朱教授强调,数据采集时的创新性决定了未来十年甚至二十年后的科研产出潜力。因此,作为项目主负责人,朱教授的严谨和前瞻性不仅是对数据负责,更是对未来科学发展的负责。

朱教授对顺义社区队列的扩建和创新性有着深刻的思考。她提到英国生物银行(UKB)50万人队列研究的成功,得益于英国完善的一级卫生保健体系和大量的时间、金钱投入。在国内,社区队列的耗费会更大。面对如此高耗低效的研究方式,一定要深刻思考创新性和独特的研究角度。

朱教授在分享时特意提到,她在法国的导师Christophe兴奋地告诉她,他获得了资金支持,将开展法国大学生队列研究,以监测全生命周期的变化。尽管Christophe年事已高,但他坚信这项研究的意义重大,法国大学生队列“iShare”至今仍在进行中。科学工作者的追求超越了个人名利,他们以对科学的热爱和对人类福祉的承诺,致力于揭开自然界的奥秘,推动科学的进步。这种精神,正是科研工作中最宝贵的财富。

除了顺义社区队列之外,朱以诚教授还积极推动遗体捐献志愿者生前队列和脑库的建设工作。在协和,遗体捐赠者签署的是全捐协议,这意味着所有器官组织都有可能被用于科研。朱教授提到,协和已经签署死后捐赠遗体的人群有一万多人,每年超过两百多的遗体捐赠。这些捐赠者都是极具奉献精神的人,他们愿意捐赠自己的遗体用于医科生的教学和科学研究。在北京郊区的长春园,有一块碑纪念这些捐赠者,协和医学院的学生每年都会举行祭奠活动,以此表达对这些“无言良师”的敬意和感激。

朱教授认为,生前队列的建立对于深入研究至关重要。她希望通过生前队列的建立,能够为脑组织样本研究提供生前信息。捐赠者队列基本上用的方案跟顺义队列类似。2017年,朱教授团队进行了小规模试点,后来逐渐扩大,至今已超过1200人。两个数据库已经产出了一些相互验证的研究结果,如深髓静脉、脑萎缩、小动脉和小静脉等方面研究,这些研究结果对于理解脑疾病和神经科学具有重要意义。

朱教授在人机交互诊断应用领域的探索是科研工作中的一个衍生产品。这项工作源于对新技术的需求和在研究过程中遇到的问题,促使她思考交叉学科的意义。交叉学科是指两门以上不同学科的理论和方法相互渗透,形成更有效的学科群。交叉学科不仅是一个学科概念,也是一个历史范畴,新的学科往往是传统成熟学科相互交叉的结果。例如,生物化学和医学影像学就是由不同学科交叉融合而产生的新学科。在当前时代,信息科学与医学领域的广泛交叉融合有望催生新的学科。

分享中,朱教授讲到,与中国科学院软件所田丰研究员团队的合作源于2010年底,两个团队合作撰写课题申请书,最初的合作并未立即取得成果,因为不同学科间找到合适的结合点并不容易,但这个过程充满了意义。

合作的一个尝试是将手写笔交互技术应用于电子病历的直接书写。朱教授展示了一个实验性的设备,通过手写笔和一个小夹子,可以将手写内容直接转换为电子病历。尽管这个想法在当时看起来有趣,但最终并未继续发展。朱教授反思了其中的原因,指出在寻找跨学科合作时,需要同时考虑是否能够为双方学科带来科学问题的解决、技术的进步,以及研究成果的应用价值。

朱教授强调,医学领域的跨越式进步往往依赖于其他领域的技术迭代。因此,保持对其他领域技术进步的好奇心和敏感性,对于提升临床诊疗水平和进行有意义的科学研究具有极大帮助。

《礼记·中庸》曾云:博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。从铺好一张床单、抽好一管血的护理工作;到写好一份病历、管好一个病人的医生工作;再到带好一个研究队列、做好一个交叉学科项目的科研工作,朱以诚教授从1990年成为一名医学生之时就踏上了笃行之路,30余载的每一步都踏踏实实、稳稳当当。正是这股不骄不躁、沉稳内敛的特质弥合了常人难以跨越的“知”与“行”之间的巨大鸿沟。

查看更多