8.1 手术切除策略 在处理丘脑胶质瘤时需要明确三大主要目的:即肿瘤性质确定、肿瘤切除及脑脊液通道的重建。对于丘脑胶质瘤,手术切除策略应以安全范围内的最大化切除为基本原则。对于单侧成人丘脑胶质瘤,尽可能地全切肿瘤,能够显著延长总生存期(多个一致性Ⅲ级/Ⅳ级证据)。对于双侧丘脑胶质瘤,部分性切除相对于活检能够延长总生存期(Ⅳ级证据)。具体手术策略包括切除术与活检术,其中切除术又包括肿瘤全切除、次全切除和部分切除:(1)肿瘤全切除,适用于肿瘤主体由丘脑起源并凸向内侧三脑室或侧脑室三角区的病变;(2)安全范围内的最大化切除,适用于弥漫型生长的丘脑胶质瘤或双侧丘脑胶质瘤;(3)以诊断为目的部分切除/活检,适用于弥漫型丘脑胶质瘤且无法耐受开颅手术的患者。

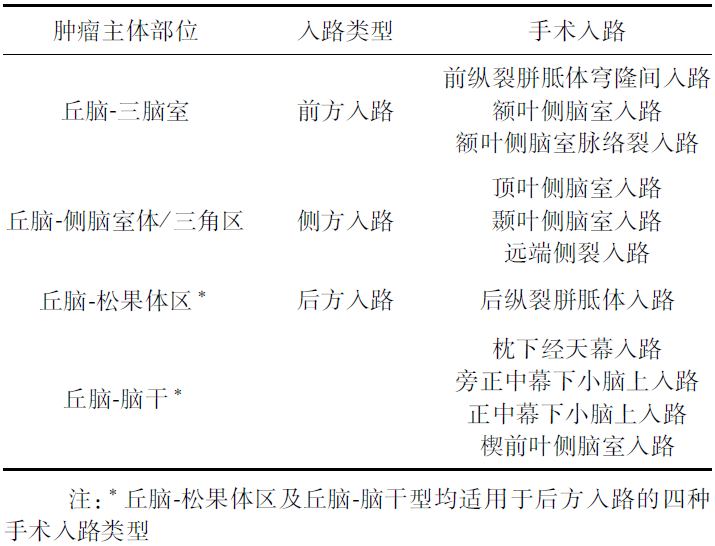

丘脑位于大脑半球深部,根据丘脑胶质瘤肿瘤主体的生长方向,可将丘脑胶质瘤的手术入路分为前方入路、侧方入路及后方入路,几乎所有丘脑病变都可以通过前方入路或后方入路的途径从四个游离丘脑间隙(侧脑室面、脉络膜面、三脑室面及四叠体池面)之一进入,并且可以在术中暴露一个或者多个丘脑的游离间隙。本共识综合建议术者根据肿瘤主体生长方向,在神经纤维束导航和术中神经电生理监测的引导下,特别强调应该结合术者的经验个体化来选择丘脑胶质瘤的手术策略及手术入路。以最近的距离,做到最大的暴露和最小的损伤。本共识将结合丘脑胶质瘤的生长方式对手术入路的选择阐述如下(表2)。

表2 丘脑胶质瘤的发生部位与手术入路选择

前方入路适用于肿瘤主体凸向内侧并伴有梗阻性脑积水的患者。该入路可以充分利用大脑自然间隙(纵裂、透明隔间隙、脉络裂)进行手术操作。该手术入路的优势在于无需切开皮质,术中对丘纹静脉、大脑内静脉等重要解剖结构显露清晰,并可直视下进行三脑室底造瘘,缺点在于胼胝体切开可能带来缄默、记忆障碍等并发症。非优势半球肿瘤的患者同样可以选择经额叶皮质-侧脑室-脉络裂/穹隆间入路。推荐术前伴有梗阻性脑积水的患者可经前方入路。

侧方入路适用于突入侧脑室或基底节区的丘脑肿瘤。可以选择经顶叶侧脑室入路或颞叶侧脑室入路。经皮质入路操作相对简单,便于暴露肿瘤,对重要的回流静脉影响较小。缺点是颅内压力较高时对皮质和皮质下纤维牵拉作用较大,并且容易出现下丘脑结构失认导致下丘脑损伤。

后方入路适用于丘脑后份,突入四叠体池,或者超出胼胝体压部的丘脑肿瘤。该入路循自然间隙,可不切开正常脑组织抵达肿瘤。在内镜辅助下操作,充分利用双镜联合的方式,优势更明显。缺点在于Galen静脉、大脑内静脉、枕内静脉、基底静脉等可能会影响手术操作。同时需要小心避免损伤到后内侧脉络膜动脉。

丘脑胶质瘤毗邻三脑室和侧脑室,易导致梗阻性脑积水,术前脑积水的发生率约在18.5%~51%左右。术后脑积水的发生率各研究中心报道不一,约在10.8%~12.1%之间;发生的原因主要是丘脑胶质瘤切除术后脑组织顺应发生了改变,如术后侧脑室塌陷,导致颞角分离,或脑间孔堵塞,最终导致脑脊液导管闭塞,或者是由于切除高级别胶质瘤可能会改变脑脊液蛋白质含量并导致交通性脑积水的发生。丘脑胶质瘤手术的重要目的之一是重建脑脊液循环,改善术前脑积水及避免术后的脑积水的发生。在切除肿瘤后,尽可能进行三脑室底造瘘(前方入路)或打通四叠体池(后方入路),从而重建脑脊液循环通路;手术完成后彻底止血,且尽可能在脑室系统中避免使用止血材料,术后使用大量生理盐水冲洗创腔,尽最大可能避免阻塞中脑导水管。

8.2 手术辅助技术 通过综合运用神经导航、术前/术中MRI、术中超声、神经电生理监测、神经内镜、实时荧光染色等辅助技术有助于实现丘脑胶质瘤安全范围内的最大化切除。

8.2.1 神经导航 将术前得到的MRI T1WI结构数据、神经纤维束重建数据、肿瘤三维信息融合进入神经导航系统,在神经导航辅助下确认病变的体表投影,合理设计切口与手术入路。术中可以根据光学导航探针确定纤维束的位置及手术切除深度,有助于保护神经功能(多个一致性Ⅲ级证据)。其缺点是神经导航定位信息容易受到脑组织漂移的影响。

8.2.2 术前/术中MRI 术前功能MRI可以获取重要脑功能区的定位信息,手术中MRI可以获取脑组织移位的数据信息,更新导航信息。合理结合术中MRI技术可以提高脑胶质瘤的切除术程度,准确判断是否全切(多个一致性Ⅱ级证据及Ⅲ级证据)。推荐丘脑胶质瘤病例使用术中MRI技术协助切除丘脑胶质瘤。

8.2.3 术中超声 相对于术中MRI技术,术中超声辅助具有普及性强、操作简单,对于病灶实时显影等特点。对术中肿瘤定位、判断肿瘤切除程度、内部血流情况有一定帮助。超声造影可以显示肿瘤血供情况,可帮助进一步识别肿瘤边界,增加肿瘤切除程度并延长患者总生存期(多个一致性Ⅲ级证据)。

8.2.4 神经电生理监测 对于手术入路未暴露中央前回皮层,无法采用直接皮层电刺激技术(direct cortical stimulation,DCS)评估直接运动传导通路完整性的患者,可采用体感诱发电位(sensory evoked potentials,SEP)、经颅运动诱发电位(transcranial motor evoked potentials,TcMEP)和皮层下直接电刺激(subcortical stimulation,SCS)的多模式监测技术。其中SEP可监测人体重要上行感觉传导通路,包括延髓薄束、楔束核发出的上行纤维至背侧丘脑的腹后外侧核换元,其轴突上行至内囊后肢,经丘脑皮质束呈扇形辐射至中央后回初级感觉皮层;同时SEP还可以监测颈内动脉、大脑中动脉供血区域的缺血性损伤。SCS技术采用单极高频刺激法,根据刺激电量1mA约等于1mm的公式可在深部皮层下电刺激精确定位与皮质脊髓束(corticospinal tract,CST)的距离。在丘脑胶质瘤中使用TcMEP技术可评估直接运动传导通路完整性,但由于刺激电量与刺激深度相关,需要在监测肌松状态下采用阈刺激并观察记录刺激阈值的变化。同时TcMEP技术还可以监测供应内囊、丘脑的深部穿支血管的缺血性损伤 。同时使用经颅MEP技术、皮层电刺激及皮质下电刺激监测技术有助于提高监测的准确性。其中经皮层电刺激/经颅MEP技术能够确认整个皮质脊髓束功能的完整性,皮层电刺激相对于经颅MEP技术准确度更高,皮质下电刺激技术通过判断刺激电流的大小对于CST的相对位置能够精确定位(Ⅱ级证据,多个一致性Ⅲ级证据)。

8.2.5 神经内镜技术 可使用神经内镜辅助在开始切除丘脑胶质瘤前进行探查,结合内镜抵近观察和侧视观察的优势,在双镜联合的情况下了解丘脑胶质瘤病变范围及周围重要毗邻解剖,在肿瘤切除结束时再次探测手术区域,检查显微镜视野盲区周围是否有肿瘤残余及出血,并进一步确保导水管通畅(Ⅳ级证据)(显微镜联合/后入路)。

8.2.6 实时荧光显像技术 使用以实时荧光为引导的胶质瘤切除手术,能够协助判断胶质瘤边界及切除范围,提高胶质瘤全切率,延长患者无症状生存期及总生存期(多个一致性Ⅲ级证据)。使用荧光素纳与5-氨基乙酰丙酸(5-aminolevulinic acid,5-ALA)对肿瘤切除程度、患者总生存期的影响无统计学差异(Ⅲ级证据)。