查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

患儿,女,6个月,主因“发热1天”入院。既往1月龄时行右侧肾切除术,有复杂泌尿系畸形及反复泌尿系感染病史。查体:右侧腹部脐水平可见一长约4cm手术瘢痕,心肺腹及神经系统查体未见异常。血常规示CRP、白细胞增高,以中性粒细胞为主,尿常规示离心镜检白细胞40~60个/HPF,多次尿细菌培养及泌尿外科术中输尿管残端内脓液培养示解甘露醇罗尔斯顿菌。诊断泌尿系感染、输尿管残端感染、泌尿系畸形,根据药敏结果先后予复方新诺明(因胃肠道反应停用)及头孢哌酮舒巴坦抗感染治疗。患儿体温正常,多次复查血常规、CRP及尿常规正常,行输尿管残端切除及泌尿系畸形手术,术后恢复可,好转出院。

解甘露醇罗尔斯顿菌

一、概述

解甘露醇罗尔斯顿菌(Ralstonia mannitolilytica)属于伯克菌科,罗尔斯顿菌属,该菌属最早由日本学者发现并命名。目前共发现17个亚种,其中皮氏罗尔斯顿菌感染相对多见,此外解甘露醇罗尔斯顿菌及谲诈罗尔斯顿菌亦被证实与临床感染相关。该菌广泛分布于自然界,主要通过水源污染,感染宿主多为免疫功能低下、合并基础疾病人群。

二、微生物特性

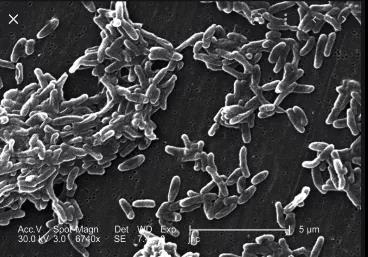

解甘露醇罗尔斯顿菌是革兰阴性杆菌,菌体呈球杆状或短杆状,部分有芽孢。在血培养基上可形成细小的表面有一定光泽的灰白色或浅棕色圆形、凸起、光滑、边缘整齐不溶血的菌落。该菌为专性需氧,在42℃条件下生长良好,可以产β-内酰胺酶。

图1 解甘露醇罗尔斯顿菌菌落形态及革兰染色

图2 解甘露醇罗尔斯顿菌电镜下表现

三、致病机制

1. 编码原卟啉亚铁螯合酶:解甘露醇罗尔斯顿菌具有编码原卟啉亚铁螯合酶的基因,原卟啉亚铁螯合酶表达下调可使原卟啉底物堆积并通过光毒性反应产生大量活性氧,通过损伤组织细胞引发炎症从而感染患者。

2. 形成生物膜:有研究表明解甘露醇罗尔斯顿菌可以生长并黏附于静脉导管表面形成生物膜,导致反复迁延性感染。

3. 生成金属蛋白酶:可以作为毒力因子作用于宿主的血浆或基质蛋白,增强血管通透性,造成出血性组织损伤等,进而导致血流感染等严重疾病。

四、易感因素与感染类型

解甘露醇罗尔斯顿菌是机会致病菌,新生儿、血液病、恶性肿瘤、慢性肾病、糖尿病等免疫功能低下人群及有引流装置患者易感。与其他罗尔斯顿菌属中的亚种相比,该菌常见于囊性纤维化患者。解甘露醇罗尔斯顿菌临床上引起的感染多为病例报道,且以成人居多,感染类型包括菌血症、泌尿系感染、脑膜炎、肾移植相关感染及腹膜炎等。目前在儿童中报道的感染类型包括菌血症及腹膜炎。

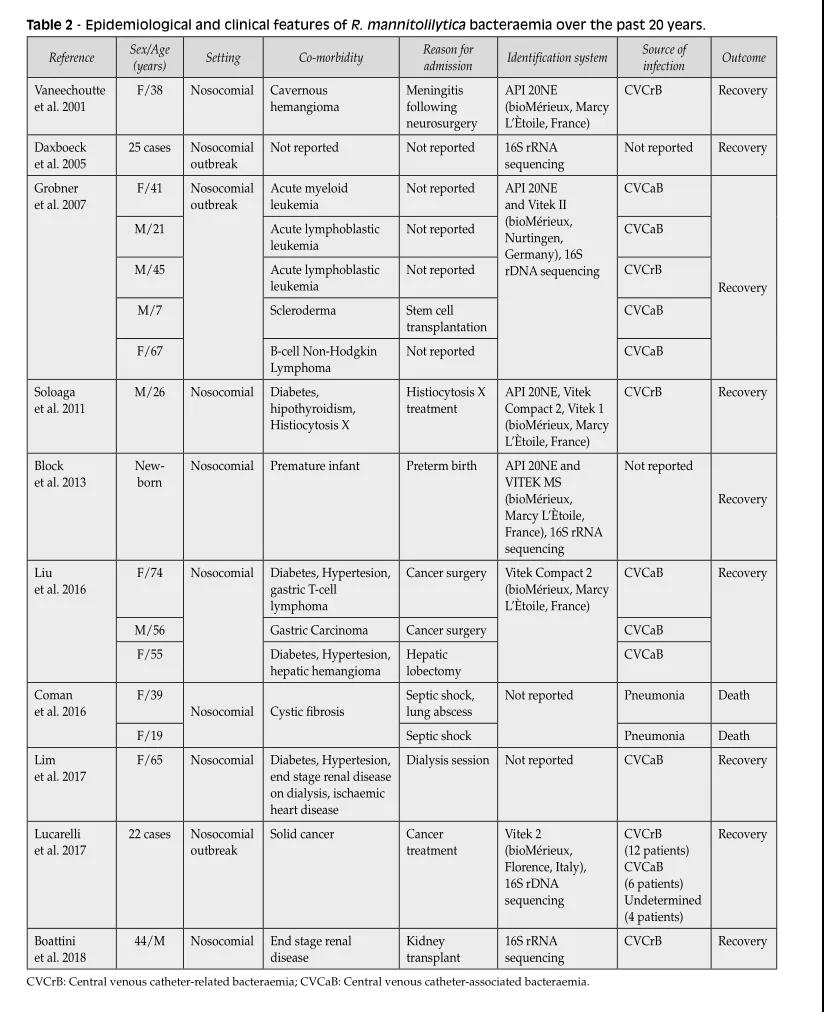

1.菌血症:该类型感染报道相对多见,好发于免疫功能低下人群,多数与留置中心静脉导管相关,与年龄及性别无显著相关性。在积极使用抗生素治疗后,除囊性纤维化外的大多数感染者预后良好。Matteo Boattini等学者总结该菌引起菌血症临床特点的相关文献报道见下表:

2.腹膜炎:John Dotis等人首次报道了儿童解甘露醇罗尔斯顿菌相关腹膜炎,患儿既往因溶血尿毒综合征长期行腹膜透析,以腹痛伴腹透液浑浊为主要表现,查体有腹肌紧张、反跳痛及肠鸣音减弱,腹膜透析液白细胞数明显升高,经细菌培养最终鉴定为解甘露醇罗尔斯顿菌。值得注意的是此患儿手部表面拭子培养亦为此菌,以往报道提示该菌可引起院内感染及暴发,发现后需严格进行手卫生,彻底消毒隔离,避免其他患者感染。

五、检测方法

既往使用传统方法鉴定时,解甘露醇罗尔斯顿菌易被误判为皮氏罗尔斯顿菌、洋葱伯克氏菌群和荧光假单胞菌,这也可能是报道其感染率较低的原因之一。16S rRNA测序被认为是鉴定解甘露醇罗尔斯顿菌可靠的方法。

六、治疗

美国临床实验室标准化协会(CLSI)没有关于解甘露醇罗尔斯顿菌药敏的判断标准,该菌对多种抗菌药物的耐药性不确定。根据文献报道,解甘露醇罗尔斯顿菌可以对庆大霉素、头孢呋辛、环丙沙星、头孢曲松和复方新诺明敏感。在菌血症患者中,所有报道的菌株对复方新诺明敏感,大部分对氟喹诺酮类、头孢噻肟和哌拉西林他唑巴坦敏感。但因其可产生诱导型β-内酰胺酶从而导致抗生素耐药,给临床治疗带来一定的挑战。

作者:田小雨、谢悦

本文转发自BCH儿童感染

查看更多