查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

2019年5月15日,《美国国立癌症研究所杂志》(J Natl Cancer Inst)发表了中山大学肿瘤防治中心袁中玉教授团队,一项神经节苷脂(GM1)治疗紫杉类药物周围神经毒性(TIPN)的临床研究(The Effects of Ganglioside-Monosialic Acid in Taxane-Induced Peripheral Neurotoxicity in Patients with Breast Cancer:A Randomized Trial)。这项多中心、前瞻性、双盲的随机对照临床研究,证实了GM1可降低乳腺癌患者TIPN的发生率和严重程度。

今日【科研背后】专栏,我们邀请了袁中玉教授,从研究方向的确定到科研思路的梳理,分享该研究背后的故事。

临床实践发现科研问题

01 紫杉类药物治疗乳腺癌的临床现状

紫杉类药物是一类从红豆杉树皮中发现的天然药物,可结合细胞分裂时的微管蛋白,阻止细胞分裂完成,对抗细胞增殖,因此,具有活跃的抗肿瘤效应。自上世纪90年代紫杉类药物应用于临床实践,20余年以来,不同的紫杉类药物制剂,如紫杉醇、多西紫杉醇、白蛋白结合型紫杉醇、脂质体紫杉醇等已广泛应用于不同类型恶性肿瘤的治疗,如肺癌、乳腺癌、胃癌、胰腺癌、鼻咽癌、淋巴瘤等。

乳腺癌是我国女性最常见的恶性肿瘤,且近年发病率逐年上升。在乳腺癌的治疗中,紫杉类是一类可显著降低患者复发和死亡风险的支柱药物,其应用贯穿乳腺癌治疗全程。在手术完整切除肿瘤的早期患者中,术后应用紫杉类药物,可显著降低复发风险;而在初诊时发现肿瘤局部生长播散较为明显,不能立即手术的患者中,紫杉类药物的应用可使多数肿瘤显著退缩,甚至消退,从而减小手术创伤,提高手术完整切除肿瘤的可能性;对于无法根治的晚期患者,以紫杉类药物为基础的治疗方案可抑制肿瘤生长,显著改善患者生活质量,延长生存时间。

在常用的治疗剂量下,紫杉类药物较其他化疗药物,引发严重骨髓抑制、肝肾损害、呕吐等一般不良反应的几率更低。尽管新型化疗药物层出不穷,但含紫杉类药物的治疗方案有效率更高。因其出色的有效性和安全性,目前,在乳腺癌的治疗中,紫杉类药物仍是不可或缺的基本用药。

02 紫杉类药物引起的周围神经毒性(TIPN)

然而,紫杉类药物引起的周围神经毒性(Taxane-induced peripheral neuropathy,TIPN)是剂量限制性毒性,主要表现为肢端麻木、疼痛等感觉异常,甚至运动受限。既往临床试验及实践数据发现,紫杉类药物初始治疗中,超过60%的患者出现程度不一的TIPN,而紫杉类药物通常应用的疗程数为4~6次,随着疗程数的增加,TIPN的发生率及严重程度也随之增加,且通常持续至紫杉类药物应用结束后2个月。

轻微到中度的TIPN,虽不至于影响患者生命安全,但持续、难以缓解的肢端麻木、感觉异常,损害患者自理能力及社会功能,明显降低患者的生活质量。严重的TIPN,表现为运动神经的损害,如出现肢体甚至中心部位肌群的运动障碍,损害患者自理能力,降低生活质量,甚至可能损害患者的身心健康,危及生命。TIPN还可导致不同程度的患者心理损害,降低患者治疗意愿。TIPN导致患者主观意愿或医生判断的化疗延迟或减量,会影响化疗计划,甚至被迫放弃有效的紫杉类药物治疗,最终影响疗效。

探索科学的方法研究科研问题

01 找准预防和治疗TIPN的核心靶点

多年来,国内外专家学者们为预防或治疗TIPN,尝试了各种药理上可能有效的药物,如止痛药物、抗焦虑抑郁药物、抗癫痫药物等,但疗效甚微。目前,除非停用紫杉类药物,临床对于TIPN的预防及治疗,仍缺乏有效措施。

2014年美国临床肿瘤学会(ASCO)指南报道了48个化疗药物相关的周围神经毒性(chemotherapy-induced peripheral neuropathy,CIPN)的随机临床研究结果,其中仅有使用度洛西汀的研究得到了微弱的阳性结果。尽管ASCO指南强烈建议将度洛西汀用于治疗疼痛性CIPN,但基于临床试验的原始数据,患者临床实践的获益可能极为有限。

不同化疗药物导致的神经细胞损伤机理不同,部分化疗药物强烈影响细胞代谢,最终杀死细胞。神经细胞本身是稳定细胞,通常不进行细胞分裂,紫杉类药物进入神经细胞内部,虽不会直接杀死神经细胞,但对微管蛋白活性的严重影响,将妨碍神经细胞完成神经递质的释放和神经冲动的传递,从而损害缺乏屏障的周围神经功能。脑、脊髓等中枢神经,因屏障结构的存在,通常不受影响。

另一方面,周围神经的外周保护结构——髓鞘存在一定程度的细胞分裂,受紫杉类药物影响更加明显,故严重的TIPN通常存在神经脱髓鞘的改变。由此可见,因不可能改变紫杉类药物亲和微管蛋白特性这一核心抗癌机制,既往应用减慢神经传导、降低神经系统敏感性、甚至直接的抑制炎症和痛觉纤维的治疗措施,无法达到令人满意的治疗效果,而预防和治疗TIPN的核心应是保护紫杉类药物损伤的靶点——神经细胞和髓鞘。

02 如何保护神经细胞和髓鞘

保护神经细胞和髓鞘,首先可减少紫杉类药物进入神经细胞的数量,但实现这一目标难度较大。脂质体多柔比星通过增大药物粒子体积,从而减少药物进入心肌细胞,降低了其心脏毒性,但这一成功案例无法应用于神经细胞。周围神经与心肌细胞的组织学特性存在差异,心肌细胞间的紧密连接丰富,仅增大药物粒子体积,可防止其从闰盘进入心肌细胞;而周围神经和髓鞘缺乏紧密连接,即使增大药物粒子体积,仍无法阻止其进入周围神经细胞。

临床实践中应用的白蛋白紫杉醇和紫杉醇脂质体,确实无法明显降低TIPN的发生几率和严重程度。目前,有研究尝试将药物偶联至特异性的单克隆抗体,进入肿瘤细胞,该方法确实是解决这一问题的终极途径,但抗体偶联药物研发难度较大,成本高昂,即使成功也难以广泛推广,同时紫杉类药物分子量较大,进一步增加了实现该途径的难度。

其次,减少神经细胞内紫杉类药物与微管蛋白的结合。但如何使保护性中和药物特异性进入神经细胞,而不进入肿瘤细胞影响紫杉类药物的疗效?实现该方法与前一种方式具有同样的难度。

因此,我们选择了直接保护髓鞘及神经细胞这一方式,着力于尽可能维护神经细胞膜电位的稳定性及髓鞘的完整性。这类药物主要有,①胞内保护剂,如依达拉奉、牛痘疫苗致炎兔皮提取物等,此类药物在进入神经细胞后,通过减少神经细胞的死亡发挥作用,而TIPN的主要机制并非导致周围神经细胞的死亡,故可行性较低;②膜保护剂,如神经节苷脂(GM1),通过补充维系神经细胞及髓鞘细胞膜完整性的关键成分,达到保护神经元、髓鞘胞膜的目的。这类药物临床证据较少,但目前CIPN缺乏有效的治疗措施,是否可应用神经保护药物来减轻CIPN,尤其是TIPN呢?

03 神经节苷脂(GM1)

GM1是神经节苷脂家族成员之一,主要表达于神经元细胞膜,参与多种神经生物活动,包括神经元分化、可塑性与细胞生存。GM1广泛应用于神经科学基础及临床研究,在外伤、炎症、缺血损伤所导致的中枢神经损害中具有重要的临床治疗地位。在神经系统炎症及外伤患者中,已有充足的临床证据支持GM1的神经保护功能;脑出血、脑梗塞等导致的神经细胞缺血坏死患者,应用GM1可保护神经细胞,促进神经功能康复,减少失能时间;而对于典型的周围神经疾病,如吉兰-巴雷综合征(GBS),GM1可显著缩短神经功能损害时间,颈椎疾病所致神经损伤患者,应用GM1也可减轻肢端感觉异常的程度。

同时我们也发现,体内外实验室研究均提示,GM1可能在化疗药物暴露中具有神经保护作用。体外实验发现,应用GM1的神经细胞,递质输送功能可显著增强,其中可能涉及一系列的胞膜-微管蛋白互动机制。GM1这一维持神经细胞膜稳定性,并可对抗神经元胞内微管蛋白活动紊乱的药物,成为了我们探索治疗TIPN的策略。

科学假设的提出

基于上述研究背景和临床实践,我们提出了“应用GM1可能预防TIPN”这一科学假设。

研究方法和结果

这项多中心、前瞻性、双盲的随机对照临床研究,旨在探索GM1在乳腺癌患者中对TIPN的预防作用。

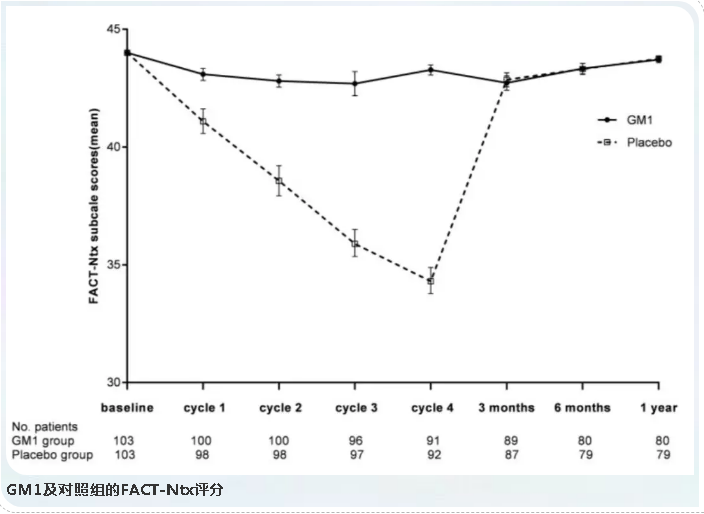

入组患者为早期乳腺癌患者,预期接受4个疗程含紫杉类药物(多西他赛或紫杉醇)的辅助化疗,基线无周围神经毒性。患者在第一次使用紫杉类药物前进行基线评估及随机分组,每个疗程紫杉类药物化疗期间同时接受GM1或安慰剂治疗。GM1的剂量为80 mg,在应用紫杉类药物前一天开始注射,连续使用三天。主要评价终点为4个疗程含紫杉类药物化疗后,患者的癌症治疗神经毒性功能评价量表评分(Functional Assessment of Cancer Treatment Neurotoxicity,FACT-Ntx),满分为44分,分数越高提示生活质量越好,周围神经毒性越低。

结果显示,4个疗程化疗后,GM1组的FACT-Ntx 评分显著高于对照组[43.27 (95% CI:43.05~43.49) 比 34.34 (95% CI:33.78~34.89)],平均差值为8.96 (95% CI:8.38~9.54,P < 0.001)。根据CTCAE v4.0评价标准,GM1组的一级及以上周围神经毒性显著低于对照组(14.3% 比100.0%,P < 0.001)。同时,根据东部肿瘤合作组神经疾病评价量表(Eastern Cooperative Oncology Group neuropathy scale,ENS),GM1组的一级及以上感觉性神经毒性(26.4% 比 97.8%,P <0 .001)和运动性神经毒性(20.9% 比 81.5%,P < 0.001)均显著低于对照组。此外,GM1可降低紫杉类药物相关的急性疼痛综合征,这对于改善乳腺癌患者的生活质量及预后有着积极的影响。

研究者感悟

通过本研究,我们证明了GM1可降低TIPN的发生率和严重程度,GM1对乳腺癌患者的TIPN具有预防作用。回顾研究,从临床问题的提出,科研思路的梳理,到最后科学假说的验证,都源于临床实践。正是本着“提高疗效与改善生活质量并重”这一原则,为预防和治疗乳腺癌患者的TIPN,在患者及家属的积极参与和研究组全体成员的通力合作下,才顺利完成了本研究。我们衷心感谢所有参与课题研究的患者及家属!

临床研究始于临床问题的提出,这可能来源于日常医疗实践,或是感悟于文献综述,甚至可能是患者的一个疑问。科学地解答这一问题是每个临床研究者夜以继日努力拼搏的目标。正如研究者所述,临床研究必不可少的重要因素是患者的积极参与和研究者严谨细致的工作,今日肿瘤希望通过《科研背后》专栏,分享研究者科研背后的故事,为抗击肿瘤事业添砖加瓦。

作者 | 袁中玉(中山大学肿瘤防治中心)

编辑 | 刘婷(中国医学论坛报)

查看更多