查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

BI公司董博文博士开场发言

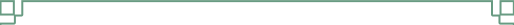

上海市第十人民医院神经内科主任刘学源教授围绕卒中规范化救治介绍了神经康复领域的最新诊疗技术和研究进展。卒中后6个月是康复的黄金期,尽早康复能有效加速康复进程。传统神经康复方法主要包括神经生理疗法,近年来运动想象、脑机接口、减重步行训练、镜像疗法、强制性运动疗法、手臂双侧密集训练、重复经颅磁刺激、经颅直流电刺激、虚拟现实技术、全自动步态康复机器人、眩晕诊疗康复系统等得到积极发展和实践。十院神经康复团队针对手-臂双侧密集训练(HABIT)、重复经颅刺激(rTMS)、经颅直流电刺激(tDCS)等多项康复新技术积极开展研究,取得诸多成果。

复旦大学附属华东医院、中国康复医学会老年康复专业委会主任委员郑洁皎教授就标准引领下的长三角神经康复高质量发展进行分享。她分享了《老年人跌倒干预基本要求》等一系列专家共识,团体标准,并展示了由上海市康复医学会牵头推进的长三角区域康复联盟共同推进康复标准化建设的进展成果。她指出,康复发展,标准先行,标准又将助推科技创新,最终提升康复医学发展。

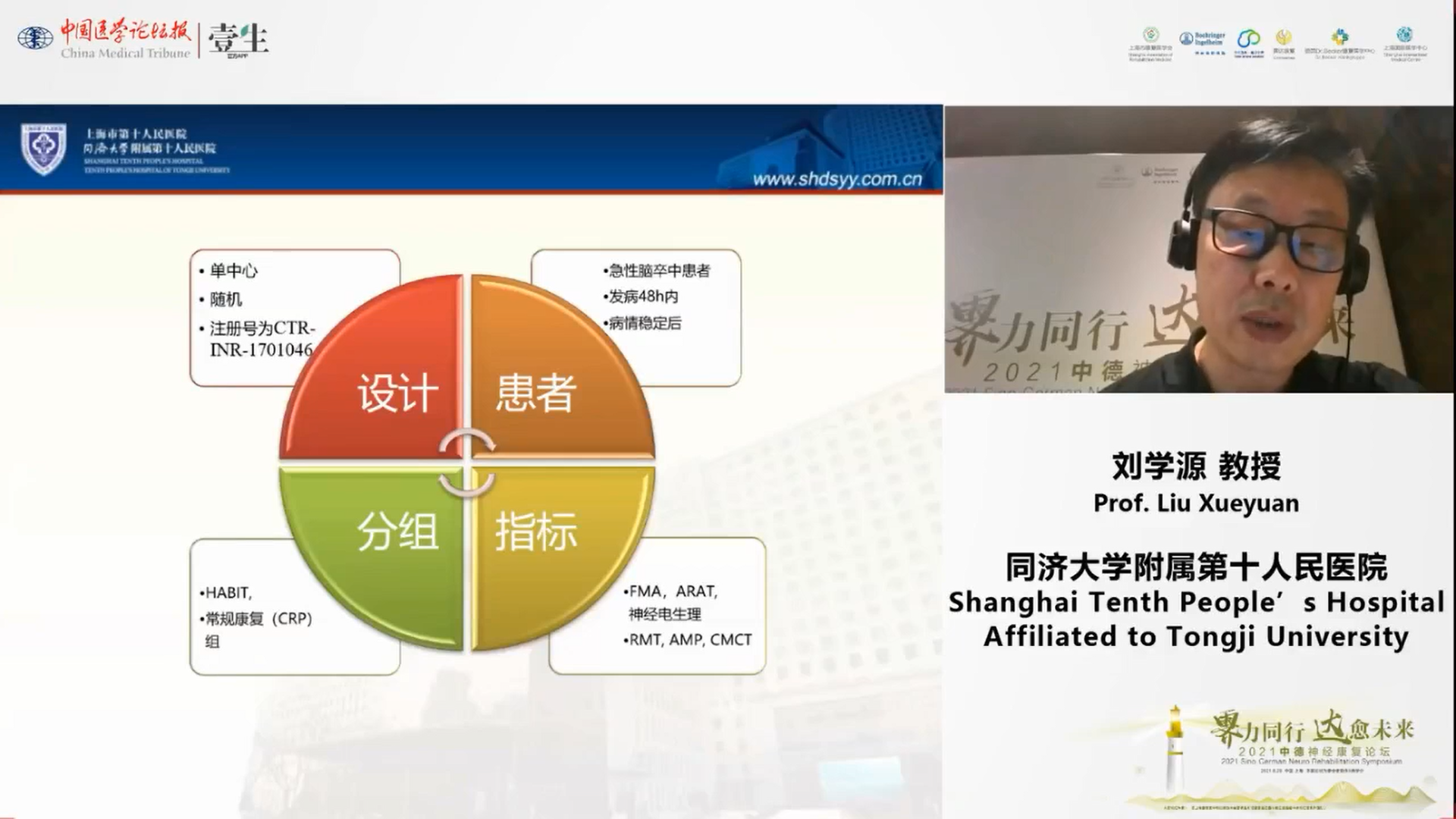

霁达康复医疗负责人舒乐博(Paul Schoenle)教授就《国际功能,残疾和健康分类》(ICF)在卒中康复管理中的应用从宏观层面、中观层面、微观层面展开分享,对卒中后的一级、二级、三级康复的主要内容进行系统介绍,并强调了长期乃至终身康复的重要性。德国神经康复模式以规范程度高、效率高、强度高等特点,被公认为国际领先标准之一,涵盖康复理念、患者管理、治疗手段和科技应用多个方面。霁达康复最初成立于2018年,以实际行动致力于推动中国卒中管理水平的提升。

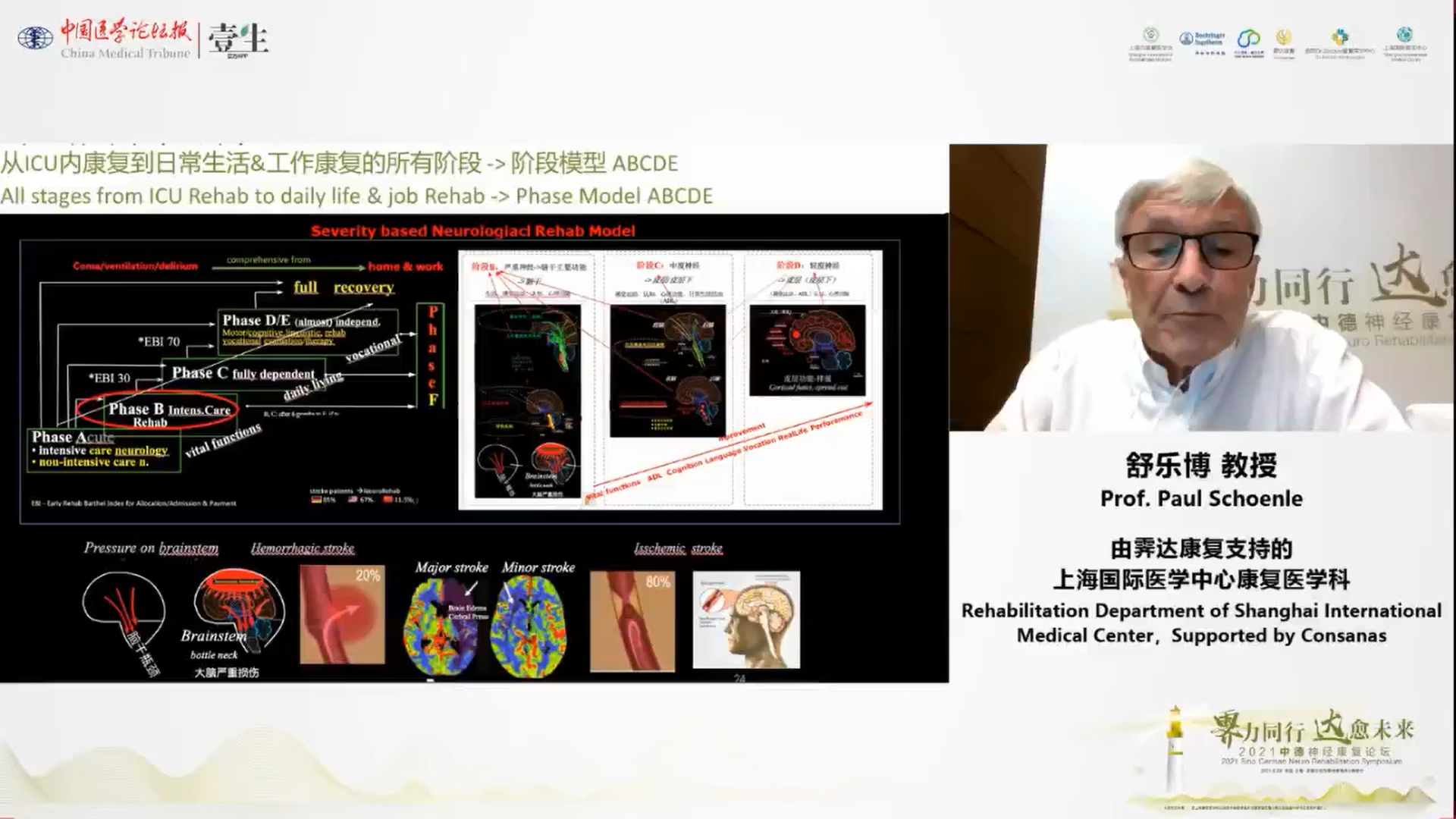

复旦大学附属中山医院神经内科丁晶教授就步态障碍的神经环路机制及临床诊断作了详细报告,分享了步态障碍的定义及危害、步态的临床预测价值、运动认知风险综合征等方面的内容,向与会观众展示了痉挛性偏瘫步态、痉挛性截瘫步态、小脑性共济失调、感觉性共济失调等步态的临床表现,并对其神经环路机制和疾病诊断做了相关讲解,阐述了步态控制的神经环路机制假说,分析了基于环路的神经调控随机对照实验。

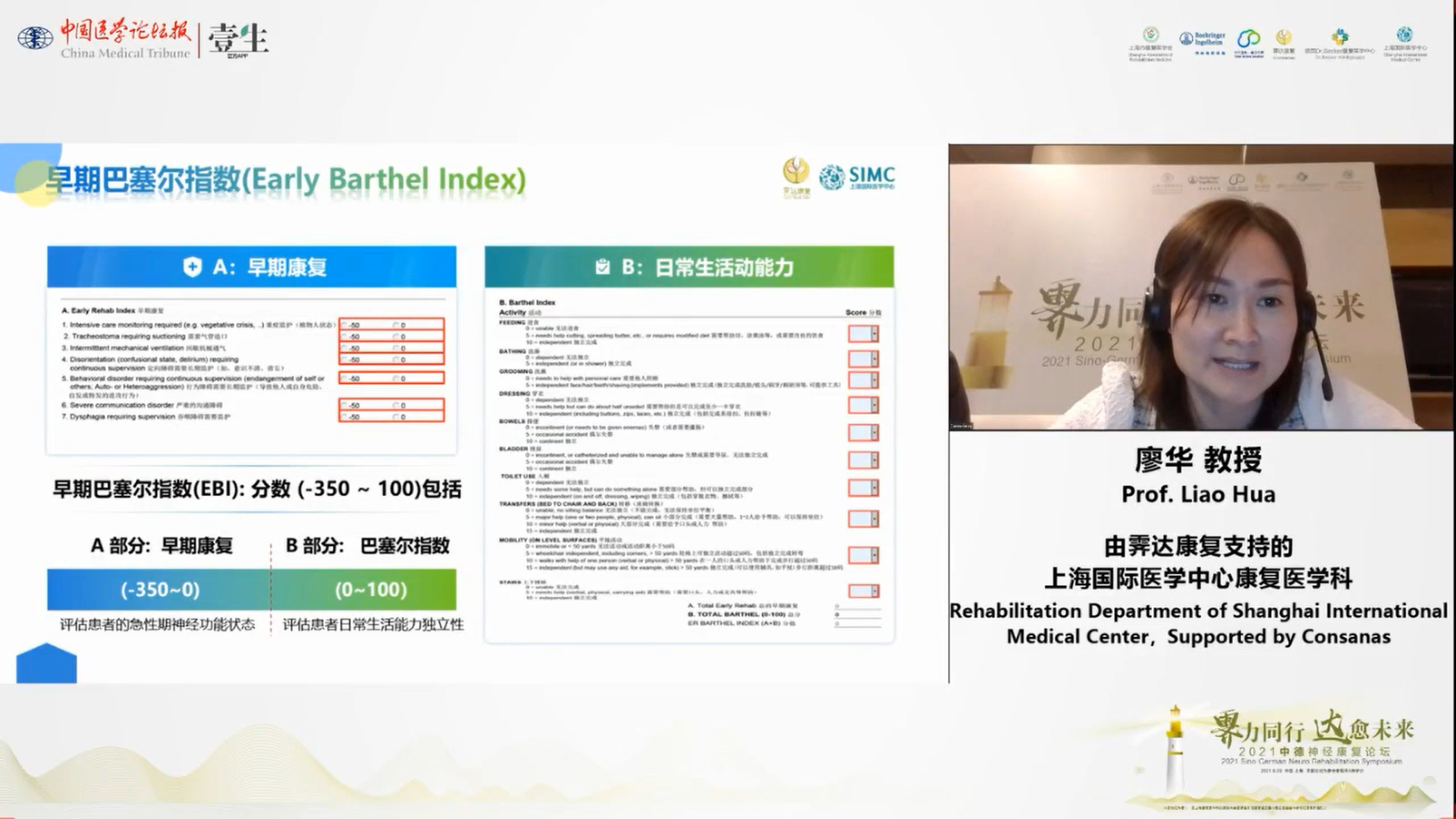

由霁达康复支持的上海国际医学中心康复医学科廖华医师分享了2018年3月至2021年3月德国康复模式下卒中患者的诊疗概况和功能改善情况。数据显示,发病后6个月内接受康复治疗的卒中患者恢复良好,巴塞尔指数(评定患者独立生活能力)改善率达到41%,国际功能独立性评定标准指数(评定患者躯体功能、言语、认知和社会功能)改善率达到35.7%,远高于其他发病时间段患者。临床数据再次证明,卒中康复启动越早,功能恢复效果越好。

之后她从康复理念、创新治疗手段、全程病人管理和高科技应用四个方面详细介绍了霁达康复引入并加以本土化创新的德国康复模式。

自2019年初,霁达康复在上海国际医学中心康复医学科开始推进三级评估体系的使用。这套体系是霁达康复基于德国康复理念自主设计,从患者整体生活状况,功能状况和个体局部功能进行详细评定,涵盖了活动能力,独立生活状况,手功能,言语和认知等多个方面约20个评估量表及200多条个体化评估条目。

2021年着眼于神经语言学领域,引入在西方国家广泛应用,并经循证医学验证的先进治疗手段,例如旋律音调疗法(MIT),强制性诱导语言疗法(CIAT)和强化语言行动治疗(ILAT)。

团体治疗是将功能状况相近的患者组成3至5人的小组,通过治疗师的安排,共同进行训练。过程中需要组员互动,互助和竞争,激励患者更好达成康复目标。霁达康复结合中国文化特点设计了43项团体治疗活动,涉及活动能力,手部活动,沟通交流等多个方面。2021年新增进食指导小组,帮助容易呛咳的患者恢复正常饮食。

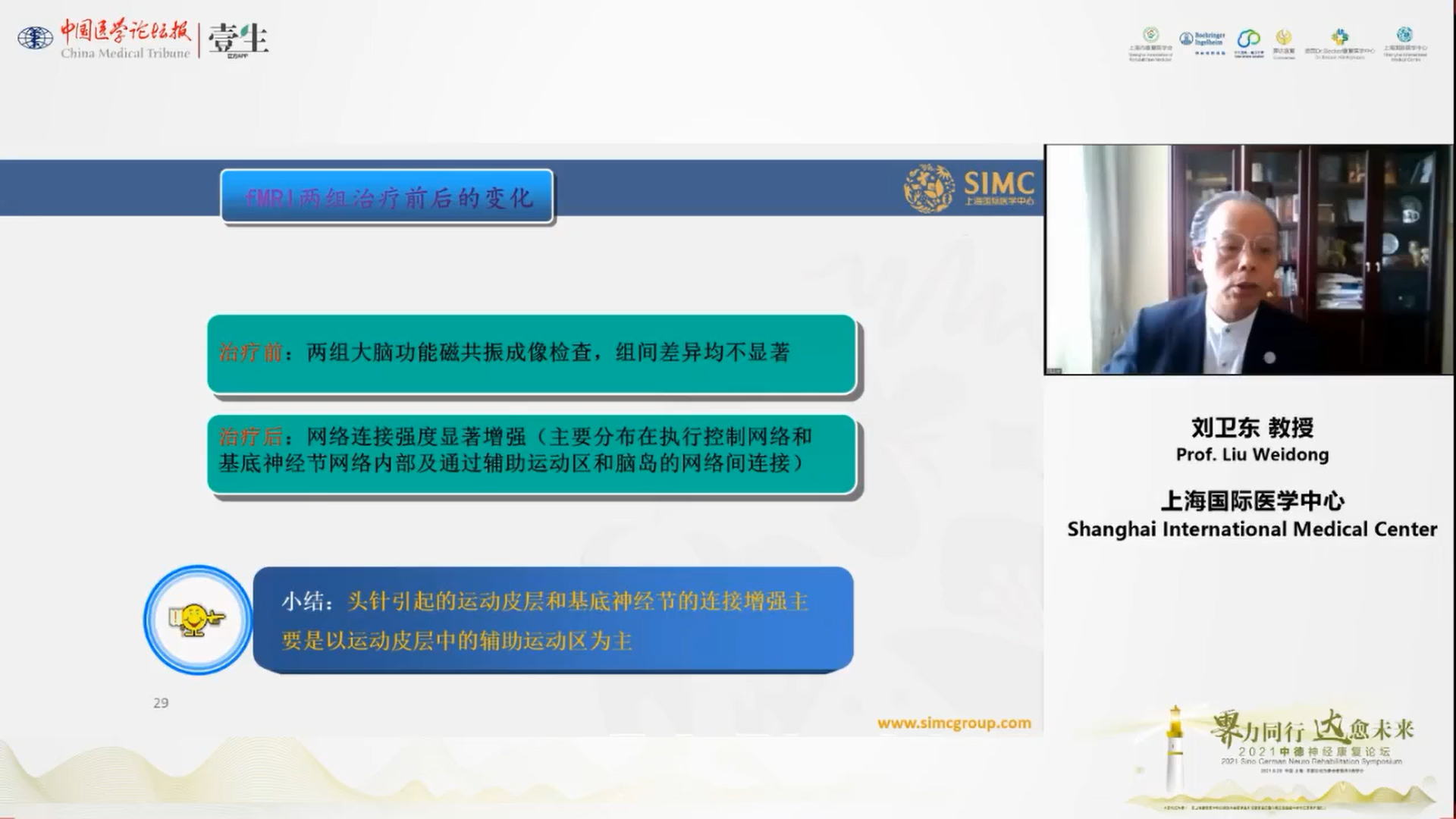

上海国际医学中心院长刘卫东教授在会上报告了高血压性脑出血诊治与康复多项临床研究,从高血压性脑卒中的出血部位、出血影像等相关理论内容引出具体的临床案例,分享了对照组和治疗组治疗90天后的GOS评分情况、血肿穿刺引流减压的理论基础,以及微创治疗HICH中术前、术后的影响以及CST评分与康复的关系。他还向与会人员讲解了林氏头皮针的作用和机理,以及日本和中国的脑卒中患者的比较,强调康复医学是一门综合学科,需要配合各个学科的人才,中西医康复结合可取长补短、相互补充,发展人工智能是康复医学的必然趋势。

讨论环节掠影

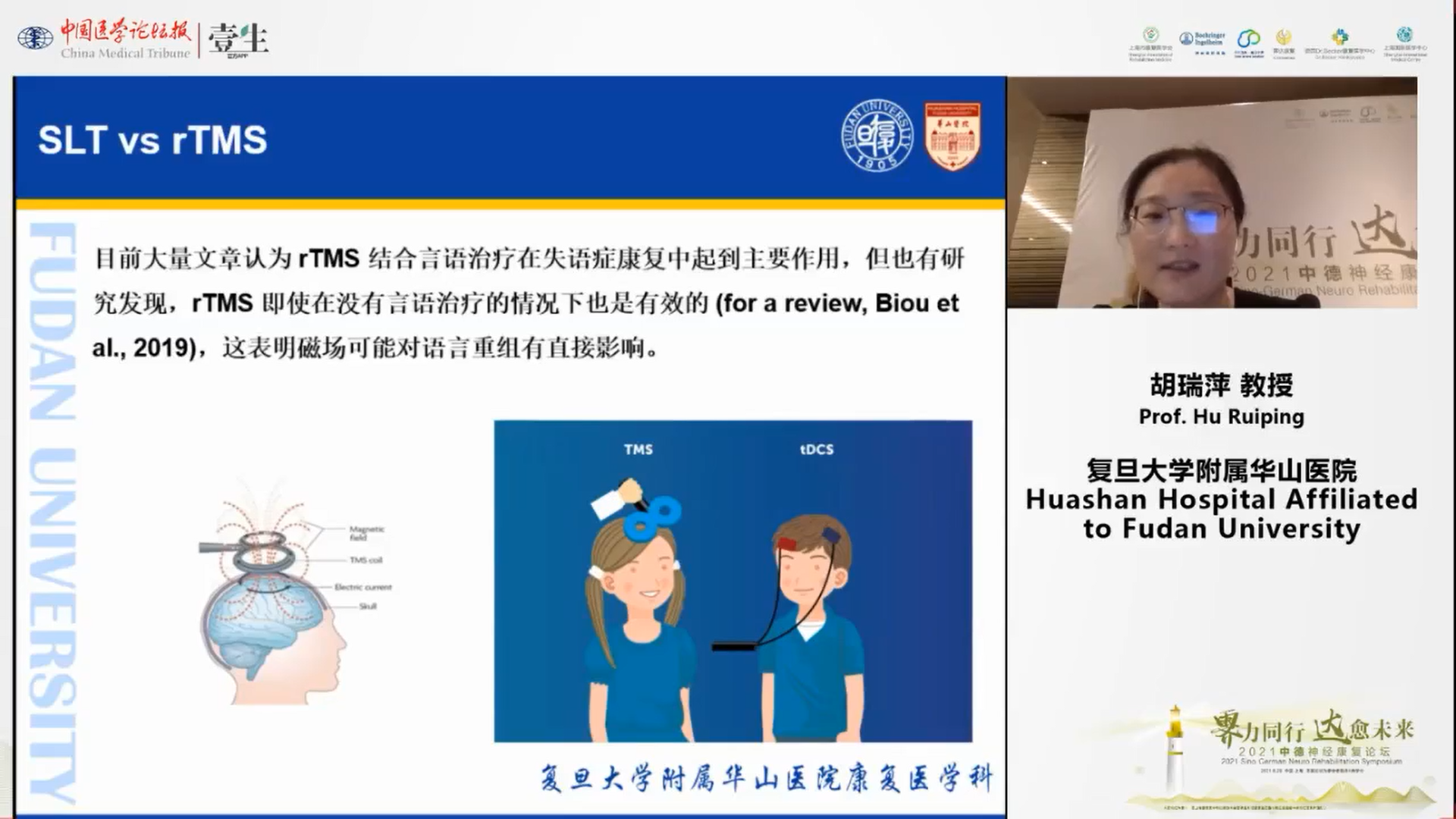

复旦大学附属华山医院康复医学科副主任医师胡瑞萍教授基于大脑基本解剖结构,就经颅磁刺激在失语症康复中的应用展开分享。经颅磁刺激作为一种非侵入性大脑刺激技术,于1985年由英国学者首次提出,具有多种输出方式,包括用于评定的单脉冲、成对经颅磁刺激,以及用于治疗的成对关联刺激和重复经颅磁刺激。胡教授在报告中分享了TMS治疗失语的作用机制,即通过重复的脉冲频率对神经产生的兴奋和抑制的作用,从而使大脑皮质发生可塑性改变,在神经系统具有可塑性的前提下,大脑言语代偿区神经网络能够重建,进而恢复患者的言语功能。

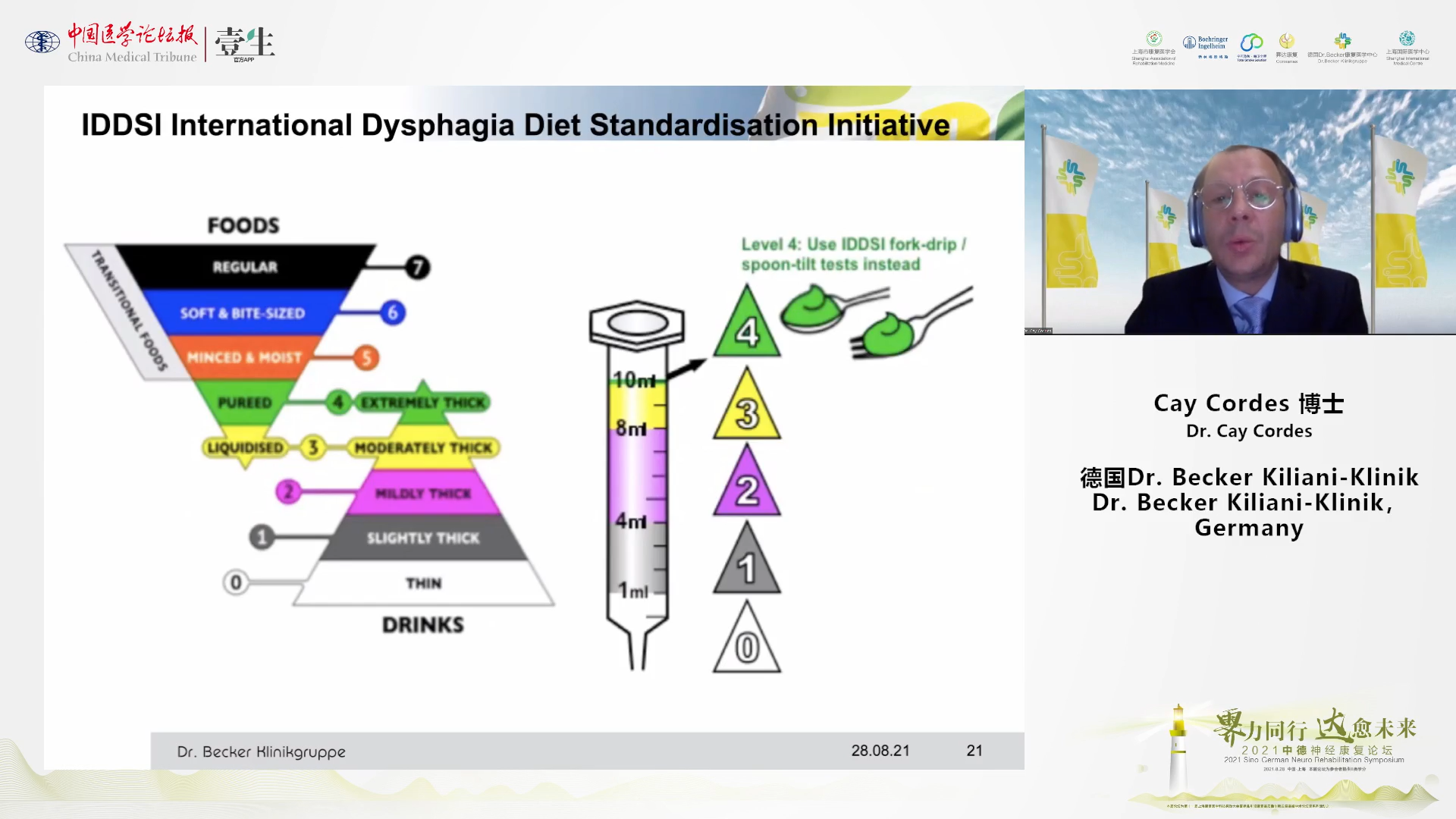

德国Dr.Becker Kiliani-Klinik神经内科主任Cay Cordes博士介绍了德国早期康复系统中的神经康复与吞咽诊疗方法,并结合喉镜吞咽功能评估(FEES)的影像图阐释了FEES对于气管松弛和唾液分泌物管理的应用方法。他还介绍了营养管理在避免吞咽障碍者产生误吸、营养不良、脱水等情况的中的重要作用。

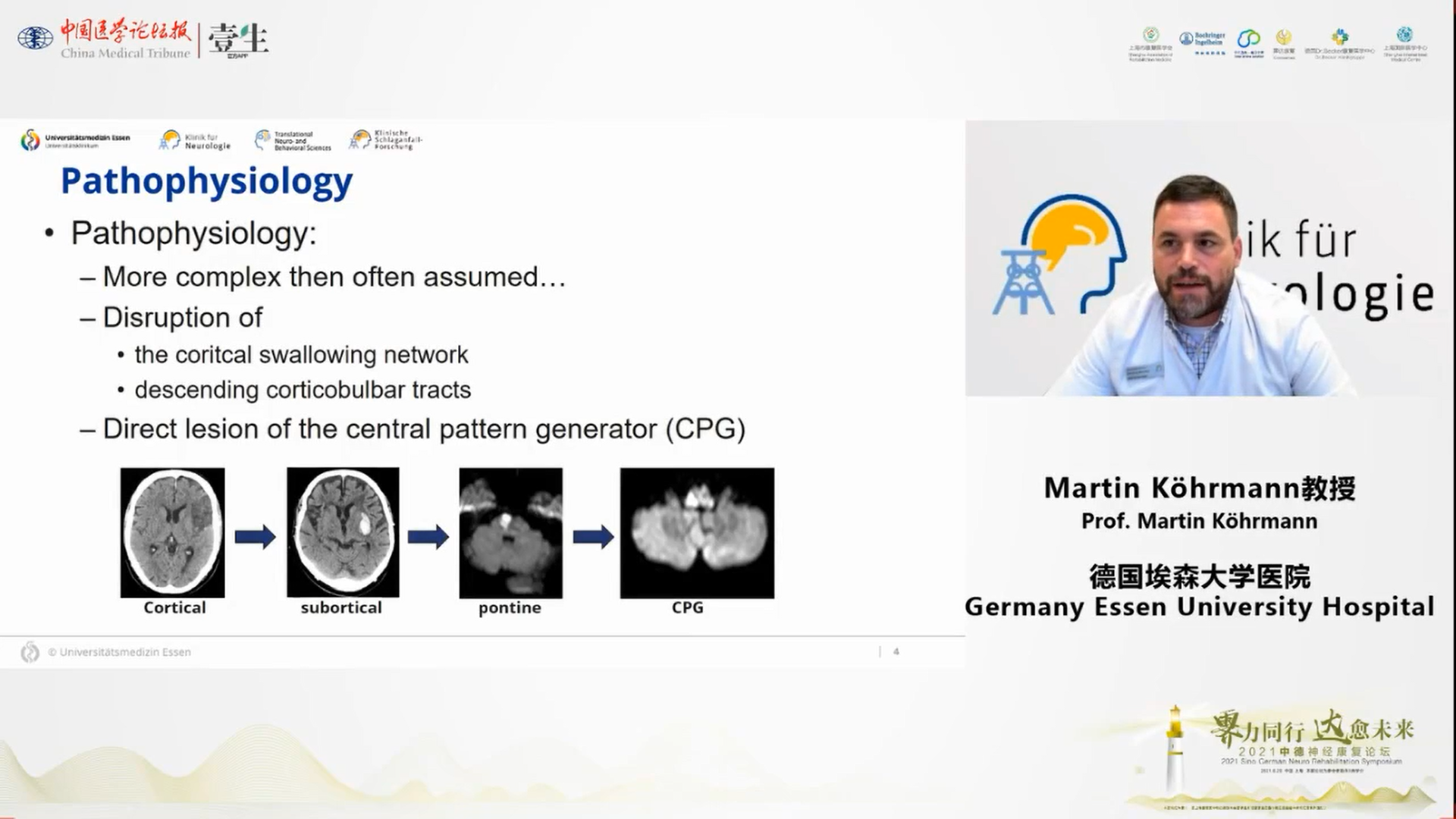

德国埃森大学医院神经内科副主任Martin Köhrmann教授从流行病学、病理生理机制以及吞咽障碍的筛查评估、营养管理、咽部电刺激(PES)等多个角度介绍了卒中后吞咽障碍康复的内容和进展。他指出吞咽障碍作为危害卒中患者生活质量的主要因素之一,仍未引起足够的重视,在尽早诊断尽早康复的基础上,还应不断改善和优化诊断和治疗手段。他还分享了咽部电刺激(PES)作为治疗吞咽障碍的新兴技术,未来将在吞咽治疗中起到越来越重要的作用。

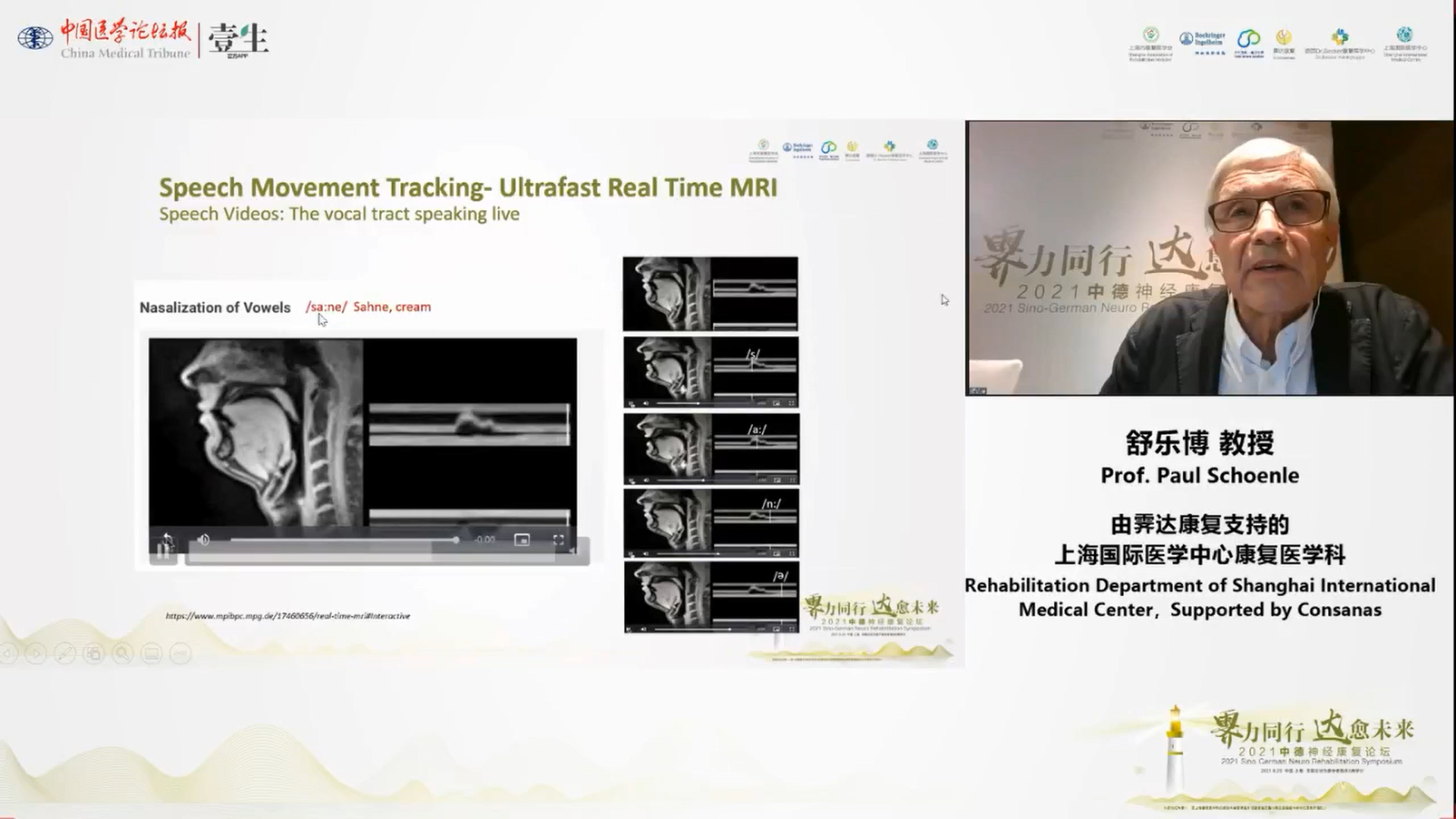

霁达康复医疗负责人舒乐博教授在报告中通过引用大量国际临床研究案例的方式,带领观众系统回顾言语运动系统神经生理学评估诊断方式的发展历史,总结出过往评估诊断方式的局限性,并分享了言语运动系统的神经生理学方面的新进展,以及核磁共振成像、超声、呼吸体积描记器、肌电图、电磁发音仪五个新技术的应用。

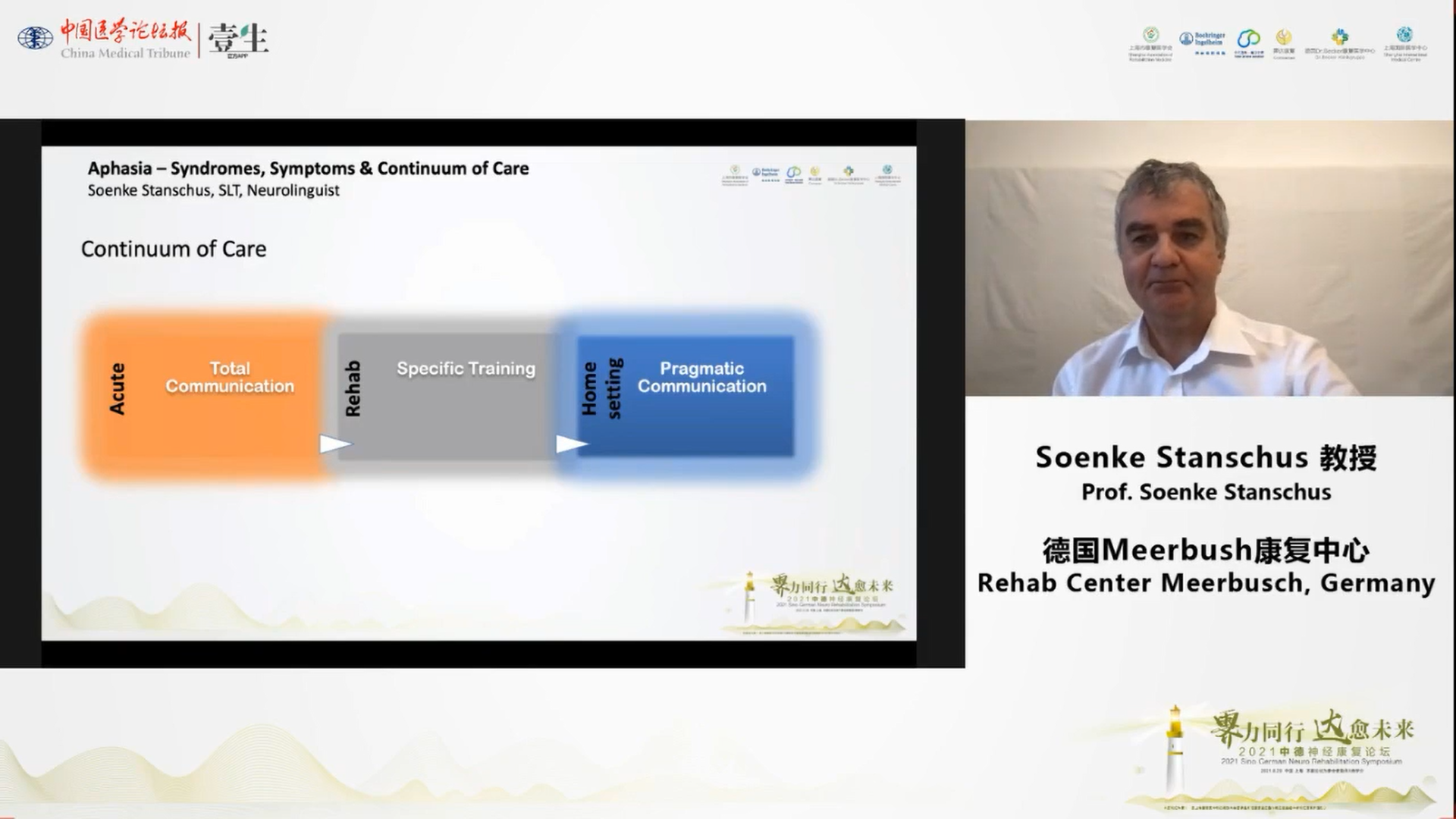

德国Meerbusch康复中心言语治疗师Soenke Stanschus教授针对失语症综合征、症状和长期护理展开演讲。失语症分为超急性期(1-2天)、急性期(1-12周)、慢性期(13周-52周)和出院后(53周~)。对超急性期患者,主要通过运动测试、简要失语测试对患者失语情况进行了解;在急性期,则可进行认知测试、规范的失语测试;在慢性期,应对患者进行语言功能测试、社会适应能力测试及生活质量评估;出院后,要对患者进行社交互动能力和工作能力等测试。对患者进行正确分类,有助给予有效积极的治疗和护理。

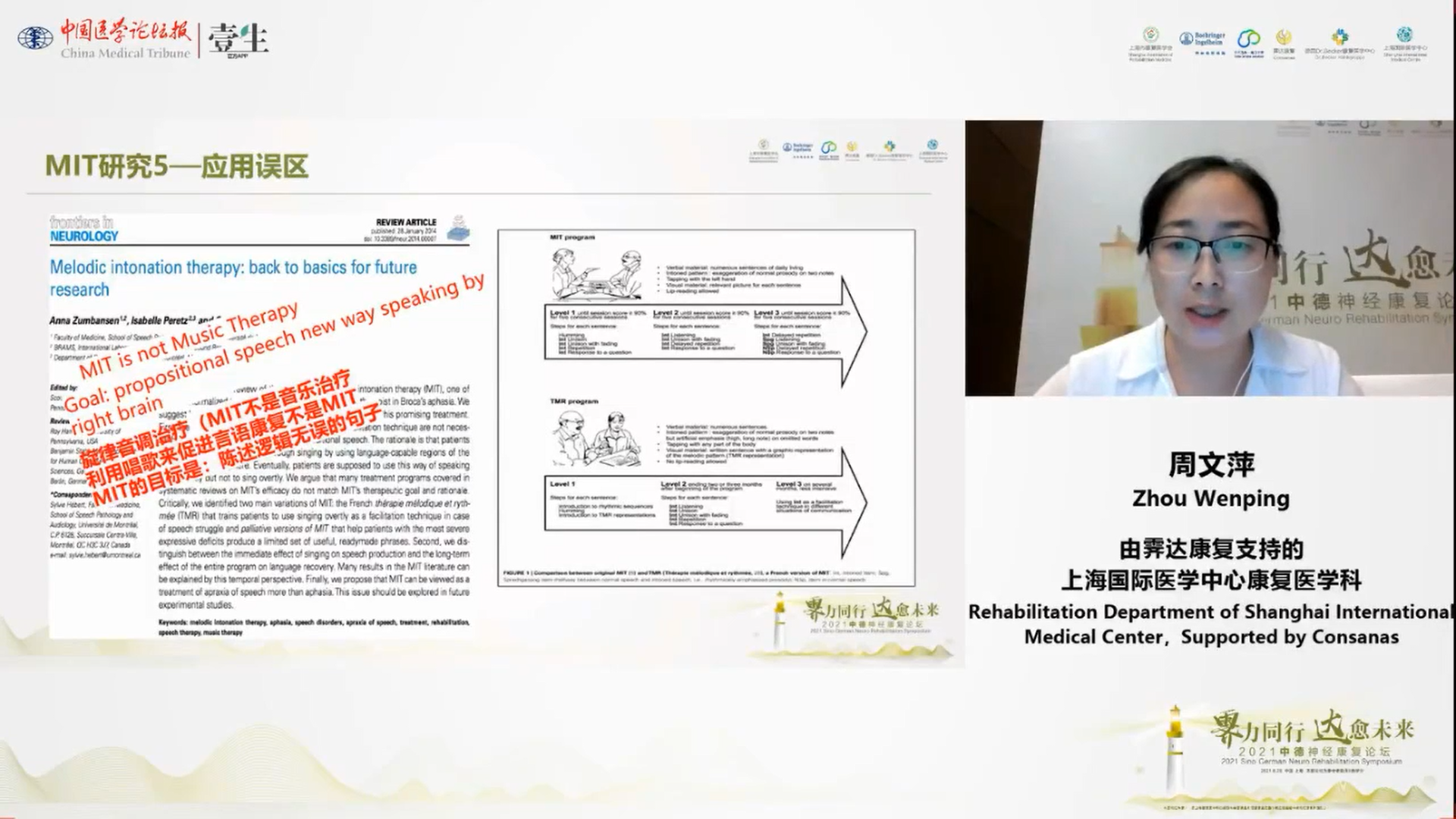

由霁达康复支持的上海国际医学中心康复医学科主治医师周文萍通过展示丰富的文献资料,对(旋律语调疗法)MIT和(强制性诱导失语症治疗)CIAT进行荟萃分析,强调MIT和CIAT是两种用于卒中后失语症患者言语康复的有效治疗方法。MIT可以明显改善失语症患者的复述、自发语、听理解、命名及抑郁状态,CIAT则可以明显改善患者的自发语、命名、听理解及交流能力。

霁达康复支持的上海国际医学中心康复医学科言语治疗师柯雅琦以一位右侧肢体活动不利伴言语不能六月余的患者为例,对其诊疗过程进行了详细介绍,霁达康复治疗团队利用ICF框架制定康复目标及方案,使用MIT和CIAT两种方法结合患者兴趣和工作背景实施治疗计划,患者经过三个阶段的治疗后,由最初的几乎无法发出任何自发语到目前能够在社会类场景中进行自发表达。

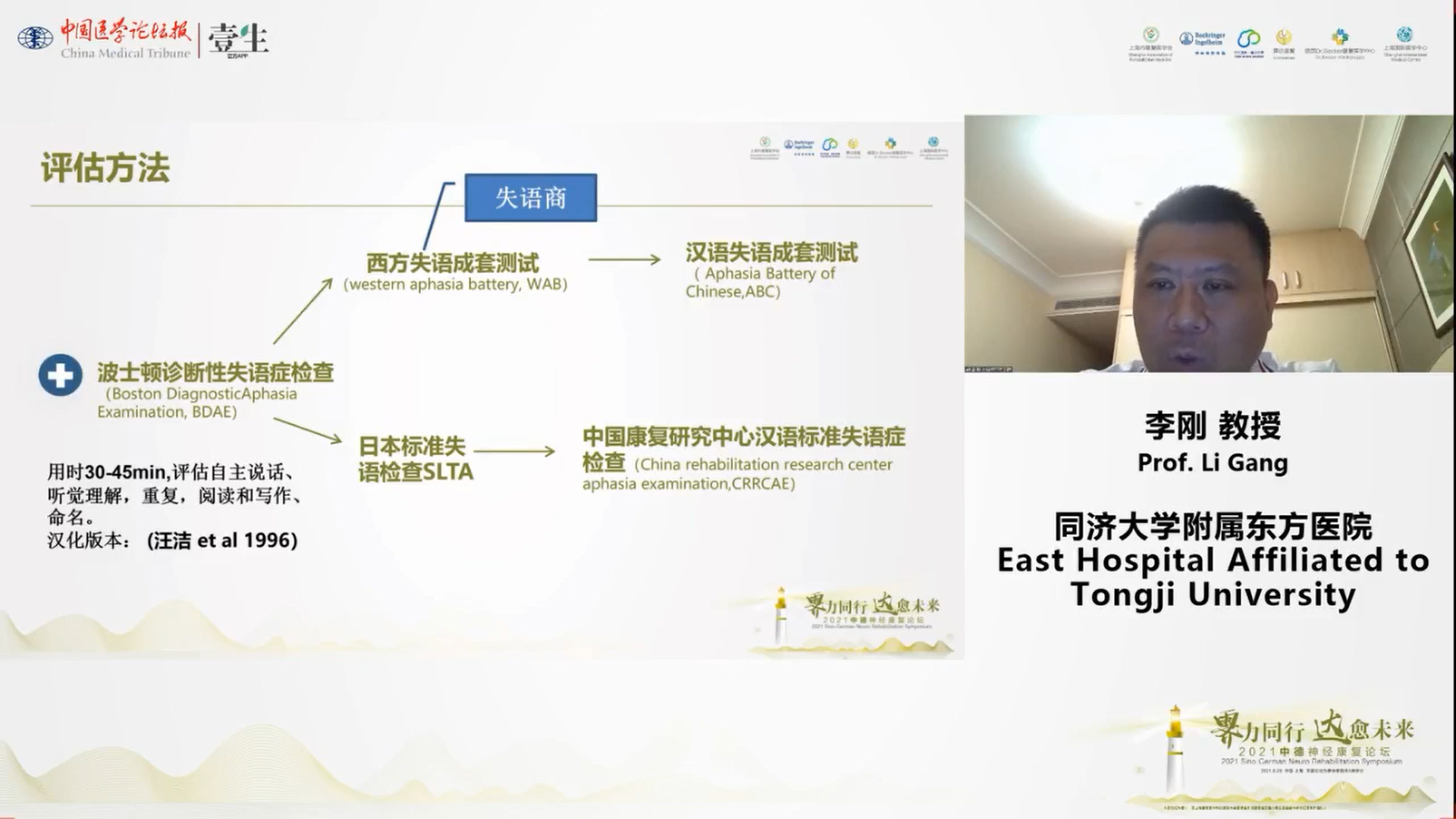

同济大学附属东方医院副院长李刚教授在介绍中国脑卒中患者失语症治疗现状时指出,言语功能的恢复对脑卒中患者生活质量的改善至关重要。脑卒中后失语症是由脑血管疾病引起的局灶性损伤,致语言优势半球的皮质和皮质下结构网络破坏,导致语言符号产生和理解能力的受损或永久性丢失,出现听、说、读、写等语言功能障碍。35%的卒中患者会出现不同程度的失语障碍。不同失语症患者的康复程度不同,好转速度随着时间的延长而减慢。卒中后1-3个月是言语自发性恢复的关键期。专业的卒中失语康复团队对患者言语功能恢复起到积极且关键的作用。

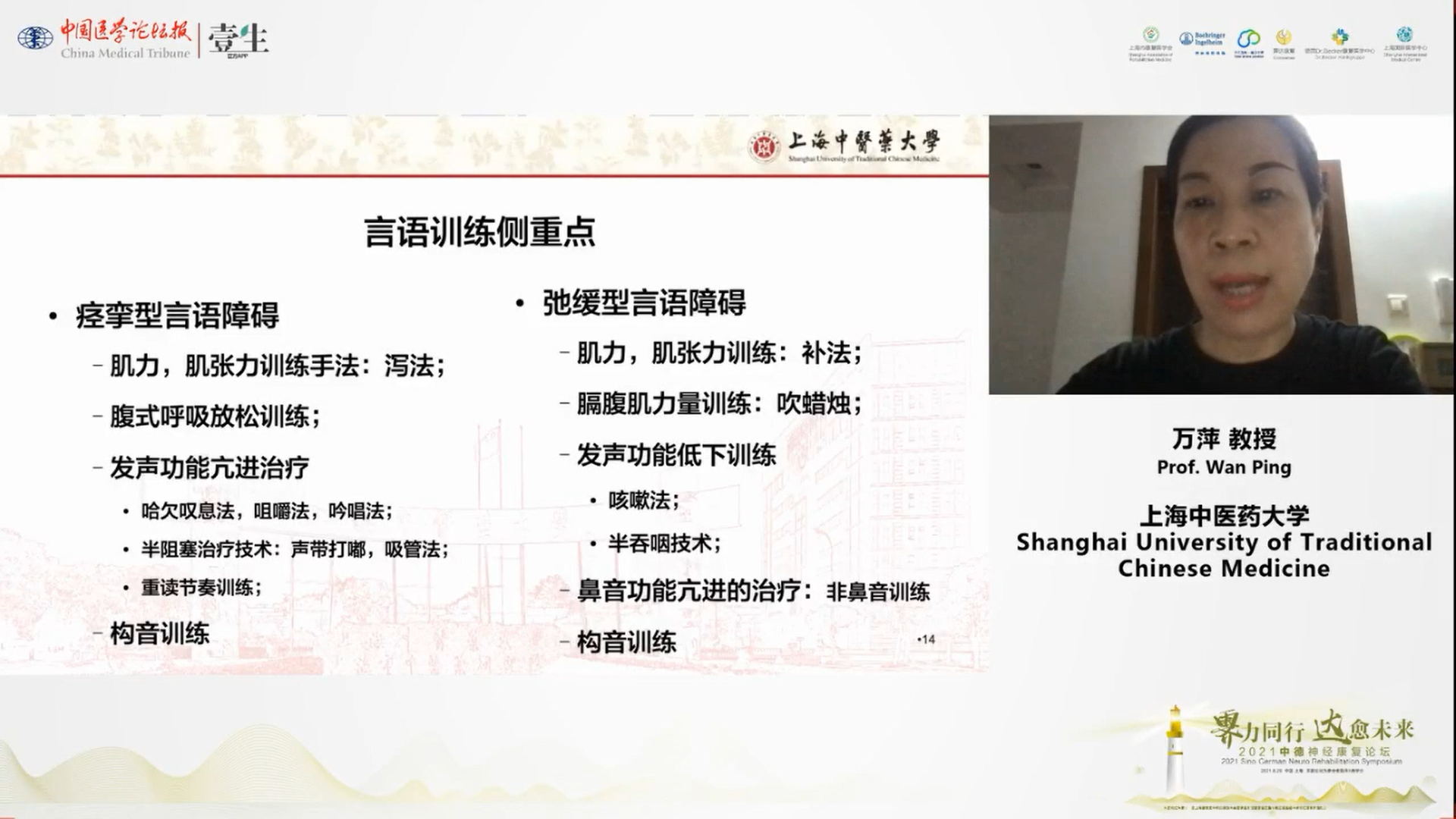

上海中医药大学言语听力康复教研室主任万萍教授对痉挛型和弛缓性言语障碍进行了概念比较,并对上运动神经元与下运动神经元损伤,以及听觉感知判断、仪器测量等评定方法进行讲解介绍,分别展示了痉挛性与迟缓型言语障碍的视频案例,强调需从神经病灶部位、呼吸、嗓音、鼻音、构音、音韵、假性延髓情绪、流涎8个项目对该病进行鉴别诊断。此外,她在言语训练侧重点、言语表达的策略、聆听策略与交流策略上向与会观众做了精彩学术分享。

随着科技发展、经济进步,患者不仅关注疾病治疗,同时对疾病治疗后的生命质量提出更高要求。数据显示,中国60岁以上老年人已达2.5亿,实现活力老龄化、健康老龄化、成功老龄化,是我们共同的目标。霁达康复携手中德专家举办的中德神经康复论坛,对传递先进康复理念,搭建深度沟通平台贡献了重要力量。相信随着未来更多探索和发展,以霁达康复为代表的神经康复医学中心将成为我国更多卒中患者改善疾病预后和生活质量的重要选择。

查看更多