查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

导语:指南为基,循证在手,从真凭实据中优选早期联合治疗方案。

最新数据提示,中国大陆成人糖尿病患病率为12.8%,半数接受糖尿病药物治疗的患者未达到糖化血红蛋白(HbA1c)<7.0%的控制目标1。早期血糖控制不佳,易增加糖尿病并发症和死亡风险2。为了尽早有效降糖、改善患者生存预后,早期联合治疗成为糖尿病重要的临床治疗策略之一。基于此,特别邀请首都医科大学附属北京同仁医院周建博教授从临床的角度出发,为广大医护人员分享糖尿病联合治疗的临床应用经验和循证证据,为临床实践提供裨益。

周建博教授访谈视频

追本溯源,血糖不达标源头解析

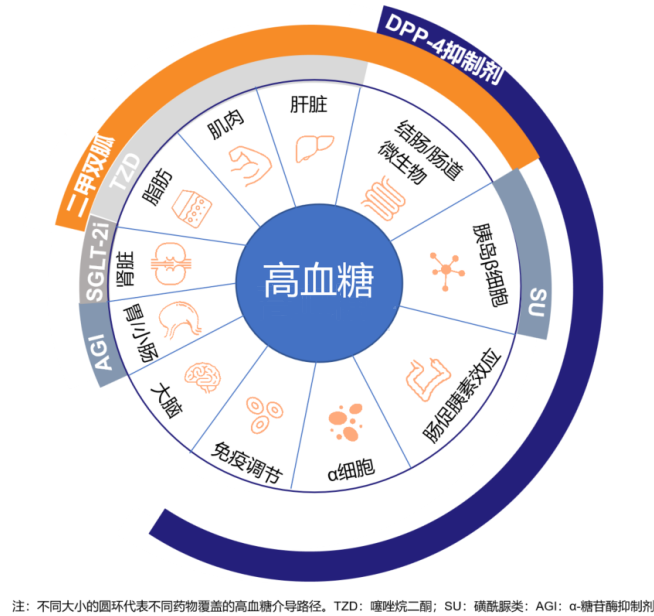

多重因素可能导致糖尿病患者血糖不达标,周教授表示。首先从发病机制来看,2型糖尿病(T2DM)病理生理机制复杂,从“三重奏”到“八重奏”再到“十一重奏”,其涉及到的系统愈发复杂,包括胰岛素分泌受损、肝糖输出增加、葡萄糖摄取减少、葡萄糖重吸收增加、胰高血糖素分泌增加、脂肪分解增加、肠促胰岛素效应减弱、神经递质功能障碍、肠道微生物异常、免疫调节炎症等多系统问题3,使用单一作用靶点的药物可能无法解决血糖升高问题。

其次就是临床惰性问题。随着患者糖尿病疾病的进展,会逐渐出现单一降糖药血糖仍控制不佳的情况。但由于临床惰性,很多患者没能及时调整用药方案。有研究显示,有半数以上需要联合治疗的患者,1年之后才开始调整降糖治疗方案4,延迟启动早期联合,由此导致血糖不断升高,并发症风险显著增加。研究显示,HbA1c≥7%且1年内未接受强化治疗的患者,相较于在确诊后1年内接受强化治疗且HbA1c<7%的患者,心血管事件风险显著升高5-6。早期启动联合治疗方案,有助于改善患者的疾病预后,应对临床惰性问题。

患者依从性差也是造成血糖达标率低的重要原因之一,且会增加全因死亡风险7-8。相反,依从性好的患者降糖疗效更优,有助于HbA1c的进一步改善。当医生按照患者对医嘱执行的程度,将患者描述为完全不依从、依从性较差、依从性良好和完全依从,“依从良好”相较于“依从性差或完全不依从”的患者,平均HbA1c水平可降低0.42%7。

逐一解决,针对原因制定策略

T2DM病理生理机制复杂、临床惰性和患者依从性差均是引发糖尿病患者血糖不达标的因素,在三重因素的综合影响下一一寻求应对破解之法尤为重要。对此,周教授为我们分享了三大策略:

针对T2DM病理生理学机制复杂的问题,可以联用不同作用机制的降糖药物,多靶点作用,有利于进一步加强血糖控制。随着研究的进展,目前临床常用的非胰岛素治疗药物,涉及不同血糖控制通路,包括刺激胰岛素释放,降低胰高血糖素分泌,延缓碳水化合物吸收,增加葡萄糖代谢,增加外周组织处理葡萄糖速率,抑制胃排空降低食欲等9。近年来,新型口服降糖药的上市让药物作用通路愈加丰富,如二肽基肽酶-4抑制剂(DPP‐4i),其通过抑制二肽基肽酶-4(DPP‐4)减少胰高糖素样肽-1(GLP-1)的失活,使内源性GLP-1水平升高,以葡萄糖依赖的方式增加胰岛素分泌抑制胰高糖素分泌;此外,钠-葡萄糖协同转运蛋白-2抑制剂(SGLT-2i)可抑制肾脏对葡萄糖的重吸收,促进尿糖的排泄9。周教授指出,这些降糖药物均是我们在为患者制定个体化方案时会选择应用的。

针对临床惰性,在临床我们鼓励尽早进行联合治疗,使血糖尽快达标,周教授强调。大样本回顾性研究提示,单药治疗血糖控制不佳的T2DM患者,早期(12个月内)开始联合治疗血糖达标时间更短,且达标人群比例更高4。此外,UKPDS研究长达10年的随访分析观察到,早期强化治疗可降低远期并发症的发生风险10。同时,早期联合的治疗方案也得到了国内外多项权威指南的推荐:

《中国2型糖尿病防治指南(2020年版)》9指出,一种降糖药治疗血糖不达标者,应采用2种甚至3种不同作用机制的药物联合治疗,也可加用胰岛素治疗。

美国糖尿病协会(ADA)发布的《糖尿病诊疗标准(2022版)》表示11,对于某些患者应使用早期联合治疗以延缓治疗失败的时间。对于血糖未达标的患者,不应延迟进行强化降糖治疗。

美国临床内分泌医师学会和美国内分泌学院发布的《2型糖尿病综合管理共识声明-2020执行概要》12表示,对二甲双胍单药不达标的患者,应在二甲双胍基础上联用其他降糖药物。对于HbA1c>7.5%的患者,应在生活方式治疗的基础上开启二甲双胍联合其他降糖药物治疗。

针对患者依从性差的问题,采取简便用药方案、优化治疗方案等策略。减少药片数量及给药次数,增加患者心理接受度,有助于依从性的提高13;应用复方制剂也是简化方案的策略之一,可显著提高患者依从性,有利于长期降糖方案的执行14。

优中选优,早期联合治疗方案抉择

基于国内外各大指南,可以看到早期联合在糖尿病管理中发挥举足轻重的作用。周教授指出,降糖药物百花齐放,联合治疗方案也是多种多样,需要我们结合患者特点以及药物特点,优中选优,选择合适的联合治疗方案。优选的联合治疗方案需要尽量满足覆盖多种病理生理机制的要求,尽可能采取机制互补、协同起效的药物。

图1 目前常用降糖药物的作用靶点

二甲双胍可以抑制肝糖合成和输出,改善外周组织对胰岛素的敏感性。而新型口服降糖药物DPP‐4i广泛作用于多条与二甲双胍机制协同/互补的作用路径如肠促胰岛素效应、免疫细胞、胰岛α及β细胞功能、肠道微生物群等3,15,是适合与二甲双胍联用的药物之一。

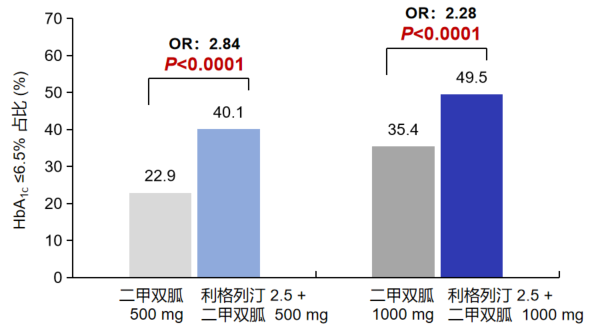

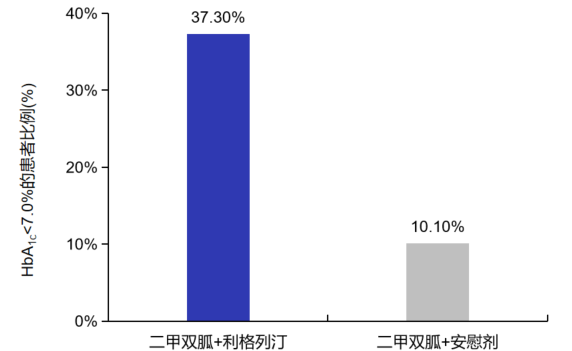

在二甲双胍联合DPP-4i利格列汀治疗的临床研究中提示,无论是二甲双胍与DPP-4i的初始治疗或序贯治疗,均可有效提高HbA1c达标率16-17(图2,图3),并可显著改善β细胞功能和胰岛素抵抗18。此外,两者联合治疗总体安全性良好,不增加低血糖风险且不增加体重,相比与其他口服降糖药(OAD)联合,二甲双胍联合DPP-4i患者依从性及用药持久性更高19。

图2 与二甲双胍单药治疗组相比,联合治疗组HbA1c达标率更高

图3 基线HbA1c≥7.0%的患者,联合治疗24周后达标(HbA1c<7.0%)的患者比例

此外,周教授指出,最近还有一种新的联用治疗方案也值得引起我们的注意。二甲双胍、DPP-4i与SGLT-2i联合治疗可以更全面实现机制的互补,联合SGLT-2i增加了促进尿糖排泄的新通路;同时二甲双胍及SGLT-2i可提高胰岛素的敏感性,增加DPP-4i的降糖效果;而二甲双胍与DPP-4i可减弱SGLT-2i升高胰高糖素产生的促肝糖异生的效应。在使用二甲双胍联合DPP-4i利格列汀及SGLT-2i恩格列净的临床研究提示,三药联合可在单药或二联治疗的基础上进一步降低HbA1c水平20。同时,三联治疗整体安全性良好20,且研究发现联合DPP-4i可降低单用SGLT-2i发生生殖道感染的风险21-22。

此外,随着糖尿病治疗理念转变,降糖治疗对患者心血管及肾脏结局的影响成为选择降糖药物的重要考量因素。已有大量临床研究提示SGLT-2i具有明确的心、肾结局获益;而DPP-4i利格列汀经过两项大型心血管结局研究也被证实具有良好的心、肾安全性,同时,在有肝、肾功能不全的患者中使用利格列汀不需要调整剂量9。在临床中,如果患者出现肾功能状态恶化,我们可以将二甲双胍利格列汀复方制剂转换为利格列汀治疗。

小结

指南推荐,循证支持,让早期联合治疗的优势跃然于纸上。最后,周教授表示,这些循证证据的发布无疑为联合治疗提供更多临床选择,期待未来早期联合方案不断更新,让更多的糖尿病患者从中获益。

参考文献:

1.Li Y, et al. BMJ. 2020, 28(369): m997.

2.Laiteerapong N, et al. Diabetes Care. 2019, 42(3): 416-426.

3.Schwartz SS, et al. Diabetes Care. 2016, 39(2): 179-86.

4.Desai U,et al. Diabetes Care. 2018, 41(10): 2096-2104.

5.Khunti K, et al. Prim Care Diabetes. 2017, 11(1):3-12.

6.Paul SK, et al. Cardiovasc Diabetol. 2015, 14:100.

7.Benford M, et al. Adv Ther. 2012, 29(1):26-40.

8.Khunti K, et al. Diabetes Care. 2017, 40(11):1588-1596.

9.中华医学会糖尿病学分会. 中国糖尿病杂志. 2021, 13(4): 315-409.

10.Holman RR, et al. N Engl J Med. 2008, 359(15): 1577-89.

11.American Diabetes Association. Diabetes Care. 2022, 45(Suppl 1): S125-S143.

12.Garber AJ, et al. Endocr Pract. 2020, 26(1): 107-139.

13.中华医学会内分泌学分会神经与内分泌学组. 中华糖尿病杂志. 2020,12 (12): 949-953.

14.Lokhandwala T, et al. J Med Econ. 2016, 19(3):203-212.

15.葛均波主编. 内科学[M]. 第9版. 北京: 人民卫生出版, 2019:738

16.Qian Lv, et al. Diabetes Ther. 2020, 11(6): 1317-1330.

17.Wang W, et al. J Diabetes. 2016, 8(2): 229-37.

18.Gallwitz B, et al. Lancet. 2012, 380: 475–483

19.Sicras-Mainar A, et al. Diabetes Technol Ther. 2014, 16(11): 722-7

20.DeFronzo RA, et al. Diabetes Care. 2015, 38(3):384-93.

21.Fadini GP, et al. Diabetes Obes Metab. 2018, 20(3): 740-744.

22.Watada H, et al. Expert Opin Drug Saf. 2020, 19(9): 1193-1202.

审批号: SC-CN-09643

有效期至: 2024年11月30日

仅供医学专业人士阅读参考

↓↓↓

查看更多