查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

1 资料与方法

1.1 临床资料

2008年1月至 2019年3月,于阜外医院行心脏原发肿瘤手术治疗患者共 917例,其中35例为原发性左心室肿物。排除 3 例术后病理结果显示为左心室机化血栓患者,最终纳入32例原发性左心室肿瘤患者,其中男17例、女15例,平均年龄(33.88±17.89)岁,身高(157.94±30.81)cm,体重(61.37±23.08)kg。

所有患者术前均行血常规、生化检查、心电图和超声心动图检查,血生化各项检查结果均处于正常水平,术前左心室射血分数(LVEF)正常。心脏肿瘤诊断方法主要为经胸心脏超声、经食管心脏超声、计算机断层扫描(CT)、磁共振成像(MRI)。典型的良性肿瘤病例经超声心动图检查就可以确诊,多发肿瘤、巨大肿瘤、肿瘤与周围组织界限不明确者需行 CT 检查,必要时行 MRI 检查。对于 50岁以上患者,常规进行冠状动脉造影。

1.2 手术方法

所有患者均在全身麻醉、胸骨正中切口下进行手术。左心室心外膜下脂肪瘤可以考虑心脏不停跳下手术,其他肿瘤则在低温、体外循环下手术。根据左心室肿瘤位于左心室心腔的具体情况决定通过右心房-房间隔切口、主动脉切口或心尖切口切除肿瘤。心脏肿瘤质脆,手术操作要轻柔,尽量少搬动心脏,防止瘤体脱落或破碎导致栓塞事件发生。如果肿瘤与二尖瓣、主动脉瓣等的关系密切,应尽可能保留瓣膜。

1.3 观察指标

观察并记录患者一般情况、临床表现、血生化、心肌酶、心脏影像学检查、手术时间、住院时间、二次手术、感染、复发率和死亡率等。

2 结果

2.1 术前患者情况

有症状患者17例,其中14例患者活动后胸闷、气促,3 例有晕厥症状;无症状患者15例,因体检时超声心动图发现心脏占位或听诊心脏杂音而入院。按照美国纽约心脏协会(NYHA)心功能分级,32例患者为Ⅰ级。

2.2 术中和术后情况

手术过程顺利,均未发生出血、急性肾损伤、严重感染、脑卒中等严重并发症。2例患者行常温手术,全身麻醉下未使用体外循环;其余 30例患者在全身麻醉、低温、体外循环心肌冷停跳液灌注下进行手术,转机时间为(112.3±59.2)min,主动脉阻断时间为(83.0±52.6)min。术后无患者出现出血、二次开胸、低心排血量综合征、栓塞、严重感染、脑卒中等并发症,均行血常规、生化检查、心电图和超声心动图复查,血常规、血生化各项检查结果处于正常水平,LVEF 正常。患者术后住院时间为(8.1±2.7)d。

2.3 随访结果

32 例患者均行心脏肿瘤切除术,其中首次手术29例,二次左心室肿瘤切除3例(黏液瘤2例、脂肪瘤1例);23 例左心室肿瘤完整切除,9例左心室肿瘤部分切除(左心室脂肪瘤6例、横纹肌瘤2例、神经鞘瘤1例)。

在23例左心室肿瘤完整切除患者中,1例因肿瘤与主动脉瓣粘连而行主动脉瓣置换,1例因肿瘤附着于二尖瓣腱索上而行二尖瓣置换,1例行二尖瓣手术时发现乳头状纤维弹力瘤而行二尖瓣置换,1例术前诊断冠状动脉粥样硬化性心脏病合并左心囊肿而行冠状动脉旁路移植+左心囊肿切除术。

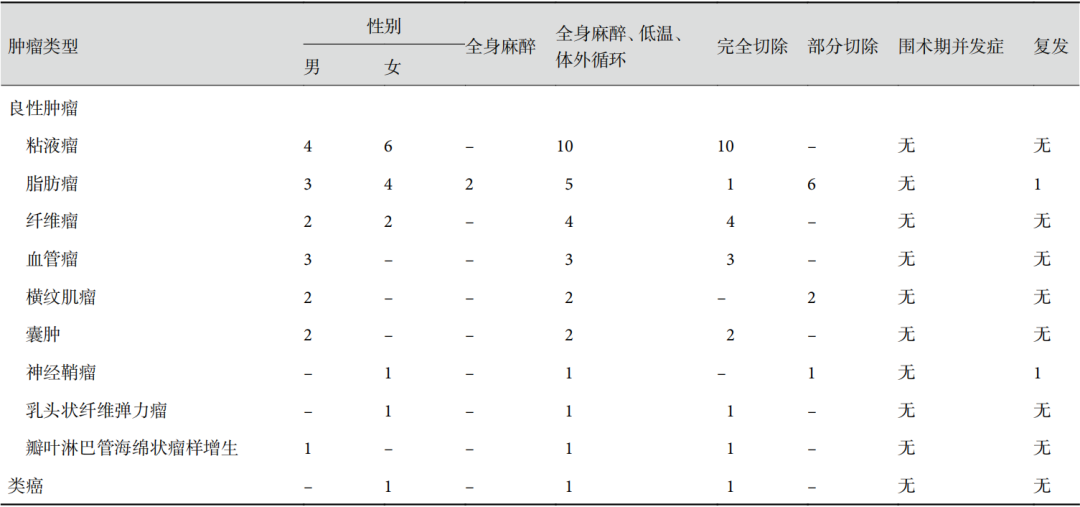

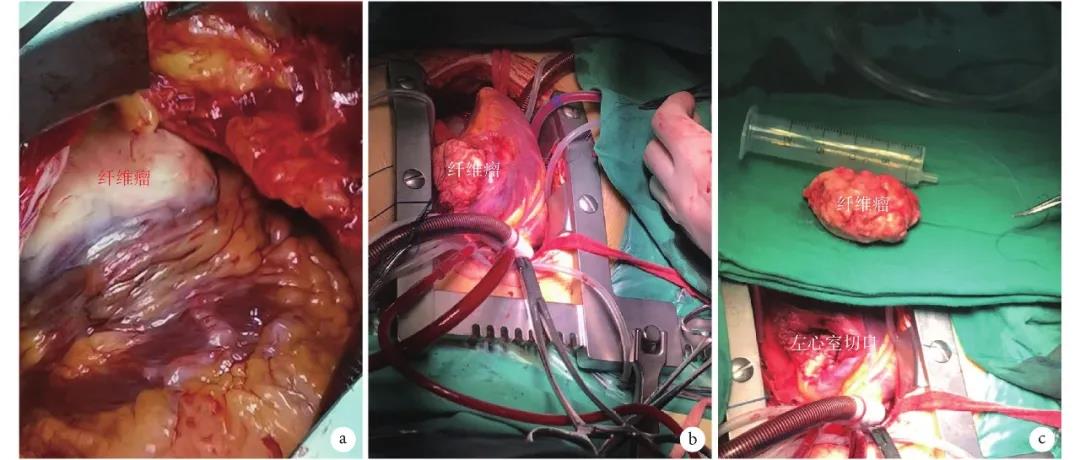

术后,所有患者手术标本均行病理学检查,病理检查提示良性肿瘤31例,其中黏液瘤10例、脂肪瘤7例、纤维瘤4例、血管瘤3例、横纹肌瘤2例、囊肿2例、神经鞘瘤1例、乳头状纤维弹力瘤1例、瓣叶淋巴管海绵状瘤样增生1例;左心室低恶性肿瘤为类癌1例。左心室肿瘤单发28例,左心室肿瘤多发4例,分别为横纹肌瘤、左心室心尖部毛细血管瘤、神经鞘瘤、乳头状纤维弹力瘤各1例;见表1。1例纤维瘤患者手术图像见图 1。

表1 32 例左室肿瘤患者基本资料(例)

图1 纤维瘤手术图像

a:在左心室靠近心尖处、颜色发白组织为心脏纤维瘤,纤维瘤位于心外膜下、心肌内,表面为一薄层心肌包裹;b:术中选择心外膜切口,从纤维瘤表面切开心外膜、纤维瘤表面心肌,完整切除纤维瘤,图中白色组织为纤维瘤;c:术中被完整切除的纤维瘤及纤维瘤取出后的左心室切口

术后 6个月内,32例患者返院复查超声全部正常。随后,32例患者通过电话或门诊随访,失访3例,随访率为 90.63%。随访时间为 3~120(61.4±38.5)个月。部分切除的2例患者复发:神经鞘瘤1例,30个月后复发;二次左心室腔内脂肪瘤1例,15个月后肿瘤增大,导致二尖瓣大量反流。

3 讨论

由于左心室是心脏最重要的泵血结构,心室腔小且有冠状动脉限制,因此左心室肿瘤手术主要是保护心功能、解除患者症状,并不强调完整切除良性肿瘤。目前对左心室肿瘤的分型和手术方式尚未有统一标准。

从本组患者手术结果看,患者围手术期未见死亡及手术并发症,术后患者全部顺利出院,说明原发性左心室肿瘤采用外科手术安全有效,可使患者获得较长的生存期。同时,要根据不同的左心室肿瘤病理类型制定合理的手术方案,减少或避免严重并发症,减少远期复发。

在本组符合左心室肿瘤外科手术指征的患者中,良性肿瘤患者占绝大部分,恶性肿瘤患者只有1例,属于低度恶性肿瘤。原发性心脏恶性肿瘤较为罕见,其中主要为肉瘤,血管肉瘤最常见(30%),其次为横纹肌肉瘤(20%)。

肉瘤多发于右心,左心室恶性肿瘤极为罕见。由于心脏恶性肿瘤患者临床表现比较复杂、无特异性,一般与心脏的侵蚀和阻塞有关,且病程短、进展快,所以大多数原发性恶性肿瘤被发现时,已经很难通过手术完整切除。另外,心脏肉瘤的血行转移也高于其他部位的肉瘤,综合以上两点,原发性心脏恶性肿瘤往往预后不良。据国外文献报道,原发性心脏肉瘤患者的平均生存时间为 11 个月。心脏恶性肿瘤术前需仔细评估手术风险及预后,对于低恶性、肿瘤与周围组织分界尚清晰,能够完整或部分切除,可减轻患者症状的,方考虑实施手术。手术目的主要是解除肿瘤相关的临床症状。

心脏黏液瘤是成年人中最为常见的原发性心脏良性肿瘤。心脏黏液瘤可发生于心脏所有的心内膜面,95% 发生于心房,其中约 75% 位于左心房,20% 位于右心房;5% 发生于心室,其中左、右心室各占 2.5%。黏液瘤可发生于任何年龄,最常见于中年,以女性多见。黏液瘤可分为单纯的心脏黏液瘤和复杂的心脏黏液瘤,其中单纯的心脏黏液瘤占病例的绝大多数,多为单发。单纯的心脏黏液瘤可于一次常规择期手术切除后不再发生,心脏及身体各部可完全恢复正常或基本正常。

复杂的心脏黏液瘤包括 3 种类型:黏液瘤综合征、家族性黏液瘤、多中心发生的心脏黏液瘤。多中心发生的心脏黏液瘤表现为心内同时多发黏液瘤或心内异时多发(先后再发)黏液瘤。异时多发者一次手术切除后可在原位(附近)或在同一心腔其他部位或在其他心腔再发(并非切除不彻底的复发)和多次再发。目前认为有4种原因引起黏液瘤复发:肿瘤切除不完全、肿瘤呈多源性、家族性肿瘤和转移性复发。本组有2例左心室黏液瘤患者为外院手术后复发,在本院再次切除后未见复发。其余左心室黏液瘤首次切除后未见复发。由于心脏黏液瘤患者经常受动脉栓塞及(或)猝死威胁,心脏黏液瘤一经确诊,应尽早手术切除。

心脏脂肪瘤仅次于黏液瘤,也属较为常见的原发性心脏良性肿瘤,占所有心脏良性肿瘤的 2.9%~8%。脂肪瘤可位于心脏各部位和心包。位于心肌内的脂肪瘤通常较小且有完整的包膜,偶尔也生长于二尖瓣或三尖瓣上。心脏脂肪瘤患者年龄一般在20岁以上,男性多于女性。由于瘤体较小,患者一般无任何症状,常在体检时发现。心脏脂肪瘤生长缓慢,多数患者无症状,发现时脂肪瘤多数体积较大。尽管大多数无症状病例在长期随访期间预后良好,但一些研究显示,心脏脂肪瘤会导致患者出现心律失常或引发心脏流入道、流出道梗阻而危及生命。手术时,左心室脂肪瘤体积大、基底部宽,如位于心外膜下,其与冠状动脉前降支关系密切;如位于心内膜下,则多位于左心室后壁,两种情况均会导致多数患者脂肪瘤无法完整切除,只能大部分切除。本组病例中有7例左心室脂肪瘤患者,其中只有1例脂肪瘤位于左心室后壁,由于发现较早,脂肪瘤被完整切除,术中用自体心包片修补破损的左心室后壁,术后未出现手术并发症;其余6例由于脂肪瘤较大,无法完整切除。还有 1例特殊病例,患者为10年前在外院行左心室脂肪瘤切除,本次复发来院手术,术中见脂肪瘤位于左心室后壁及二尖瓣后叶腱索,脂肪瘤较大,只能部分切除;患者术后2年再次出现左心室脂肪瘤增大,影响二尖瓣关闭,出现二尖瓣反流。

心脏横纹肌瘤是儿童最常见的心脏肿瘤。根据既往文献,婴幼儿与青少年横纹肌瘤无论手术与否,大部分可自行消退、消失,对于成年患者横纹肌瘤是否具有自行消退的特点,目前尚无文献报道,具体机制仍不清楚。心脏横纹肌瘤只有当横纹肌瘤引起血流动力学阻塞或心律紊乱影响到心脏功能时,才有必要给予药物治疗或手术切除。如果必须手术,手术的主要目标是解除血流动力学阻塞、保护心室及瓣膜功能,以及防止损伤传导系统。

乳头样弹性纤维瘤是最常见的心脏瓣膜肿瘤,约占瓣膜肿瘤的 90%。乳头样弹性纤维瘤在各年龄阶段均可发病,40岁以后多见,无性别差异。乳头样弹性纤维瘤可发生于心脏的任何部位,77% 的乳头样弹性纤维瘤位于瓣膜,主动脉瓣是最常见的附着部位,其次为二尖瓣。乳头样弹性纤维瘤大多数体积较小,患者无症状,诊断主要靠心脏超声检查或心脏手术发现。国外资料显示,乳头样弹性纤维瘤在良性肿瘤中占第4位,与国外超声技术的普及和对乳头样弹性纤维瘤的认识有关。由于乳头样弹性纤维瘤活动度较大,从左心脱落会引发全身栓塞,以体循环栓塞最为常见,可导致脑血管、视网膜、冠状动脉、肠系膜、肾、四肢动脉的栓塞。若乳头样弹性纤维瘤脱落至冠状动脉,还可引发心绞痛、心肌梗死甚至导致患者心源性猝死。本组患者中,1例在行二尖瓣手术时发现乳头样弹性纤维瘤,予以切除。

原发性心脏纤维瘤较为少见,据有关统计,发病率为 0.03%~0.32%。在儿童原发性心脏肿瘤中,心脏纤维瘤仅次于横纹肌瘤[25]。心脏纤维瘤主要由结缔组织和成纤维细胞组成。尽管是良性的,但其可能导致腔内阻塞、流入和流出道阻塞、冠状动脉损害、血栓栓塞等,并可引发传导缺陷,从而出现症状,有猝死可能。心脏纤维瘤最常见的部位是左心室(约 57.0%),其次是右心室(约 27.5%)和室间隔(约 17.0%)。有学者认为,儿童时期的纤维瘤体积会不断增大,通常在 17~20岁时停止生长,所以成人期的纤维瘤体积占比较儿童期减小。而与横纹肌瘤不同的是,纤维瘤永远不会完全消退。室间隔受累和诊断时患者年龄<17岁预示着患者预后不良,这可能是因为与成年患者相比,儿童患者的心脏较小,肿瘤在心脏中占比较大,从而导致患者心输出量降低明显,预后不良[26]。如果纤维瘤累及室间隔,常会导致患者出现心律失常,主要表现为室性心动过速(风险超过 50%)和心室颤动。可切除(甚至不完全切除)的纤维瘤预后良好。在一项研究中,心脏纤维瘤患者手术成功后的中位生存期为 27 年。本组 4 例左心室纤维瘤患者,纤维瘤位于左心室心尖部,术中完整切除,手术效果良好,复查未见复发。

心脏血管瘤极为罕见,约占所有原发性心脏肿瘤的 2%。其可发生于心包到任何腔室的心内膜。心脏血管瘤通常为单发,多数为心内膜下的小结节,直径大约在 2~3 mm 左右。由于心脏血管瘤小,多数患者没有明显的不适症状。一般情况下,心脏血管瘤如果偶然发现,很难通过心脏超声与左心室其他类型的良性肿瘤区分,所以临床诊断会有疑问;如果患者出现症状,一般与血管瘤的大小、位置等有关,相对容易明确诊断。心脏血管瘤的手术适应证为有症状的心脏血管瘤患者或诊断有疑问的患者,接受手术治疗的患者长期预后良好。本组3例患者属于上述情况,术后复查正常,无复发。

神经鞘瘤是神经外边的一层鞘膜细胞异常增生繁殖的结果,只有增长到一定程度引发明显的临床症状才会引起注意,需要通过外科手术进行切除。发生于心脏的神经鞘瘤极为罕见,文献鲜有报道。神经鞘瘤只要没有全部切除,就有复发的可能。本组1例患者,由于左心室神经鞘瘤体积大,无法完整切除,患者术后复发。因此,左心室神经鞘瘤一旦确诊,应尽快手术完整切除。

综上所述,手术切除是目前治疗左心室良性肿瘤的首选方法,对于恶性左心室肿瘤则要慎重。左心室恶性肿瘤患者平均生存时间短,术前需仔细评估手术风险及预后,对于低恶性、肿瘤与周围组织分界尚清晰、能够完整或部分切除、减轻患者症状的,方可考虑手术。对于原发性良性左心室肿瘤患者,由于左心室功能重要,大多数患者需要及早手术,减少或避免严重并发症,减少远期复发,使患者获得较长的生存期。考虑到婴幼儿与青少年心脏横纹肌瘤具有自发消退、消失的特点,其手术适应证有所不同,患者只有出现流出道梗阻等症状才需要手术,且手术不要求完整切除肿瘤。心脏脂肪瘤通常发现晚,瘤体基底大,手术很难完整切除,但脂肪瘤生长缓慢,因此可根据脂肪瘤生长的具体部位决定手术时机。术者要根据不同的肿瘤病理类型,制定不同的手术策略。

来源《中国胸心血管外科临床杂志》

宋民,孟刘坤,王水云,许建屏,刘小希

中国医学科学院 北京协和医学院 国家心血管病中心 阜外医院 成人心脏病中心(北京 100037)

通信作者:宋民,Email:mdsongmin@126.com

查看更多