查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

首都医科大学宣武医院神经内科宋海庆教授团队于2025年9月30日在国际学术期刊《中枢神经系统药物》(CNS Drugs)上发表题为“Safety Outcomes Following Intravenous Thrombolysis in Acute Ischemic Stroke: A Systematic Review and Network Meta-Analysis”的研究论文。该研究采用网状Meta分析方法,系统评估了急性缺血性卒中(AIS)静脉溶栓治疗的安全性,指出阿替普酶0.6 mg/kg、重组人尿激酶原(rhPro-UK)35 mg和非免疫原性重组葡激酶(nSta)10 mg是相对安全的静脉溶栓药物选择。该研究科学界定了不同溶栓药物的安全谱系,为临床制定个体化溶栓方案提供高级别循证医学依据。

AIS作为我国导致残疾与死亡的主要病因之一,静脉溶栓治疗是实现再灌注治疗的核心措施。然而,尽管该疗法可显著提升血管再通率及神经功能恢复,但其伴随的安全性风险不容忽视,如症状性颅内出血,其发生率可达约6%,对患者预后产生严重的不利影响。因此,科学评估溶栓药物的安全性特征,是平衡治疗获益与潜在风险、优化临床决策的关键环节。

当前针对不同静脉溶栓治疗方案安全性特征的循证医学证据仍显碎片化。现有的系统评价研究多聚焦于疗效差异的比较分析,而对包括严重不良事件在内的综合性安全结局缺乏系统评估,导致临床医生在多种溶栓药物选择过程中难以有效识别潜在风险因素。

本研究系统检索了Embase、Ovid Medline和Cochrane Library等数据库,筛选了截至2025年3月23日发表的Ⅲ期随机对照试验。经严格筛选后,最终纳入34项随机对照试验,涉及29674例受试者。研究采用基于频率学框架的网络Meta分析方法,对总严重不良事件、症状性颅内出血及3个月死亡率等多项安全性结局指标进行综合评估,并依据循证医学原则实施证据质量分级与亚组分析。

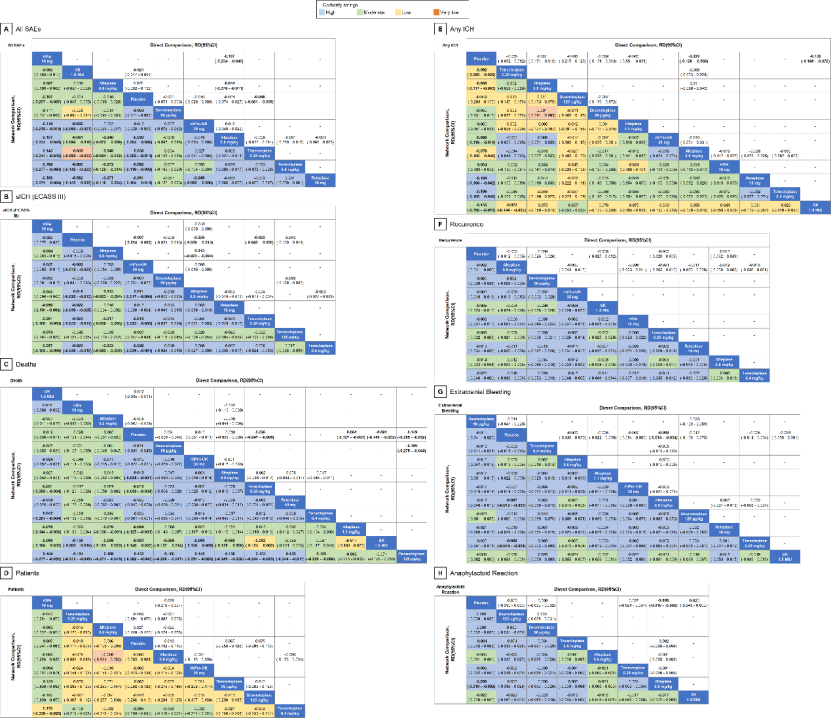

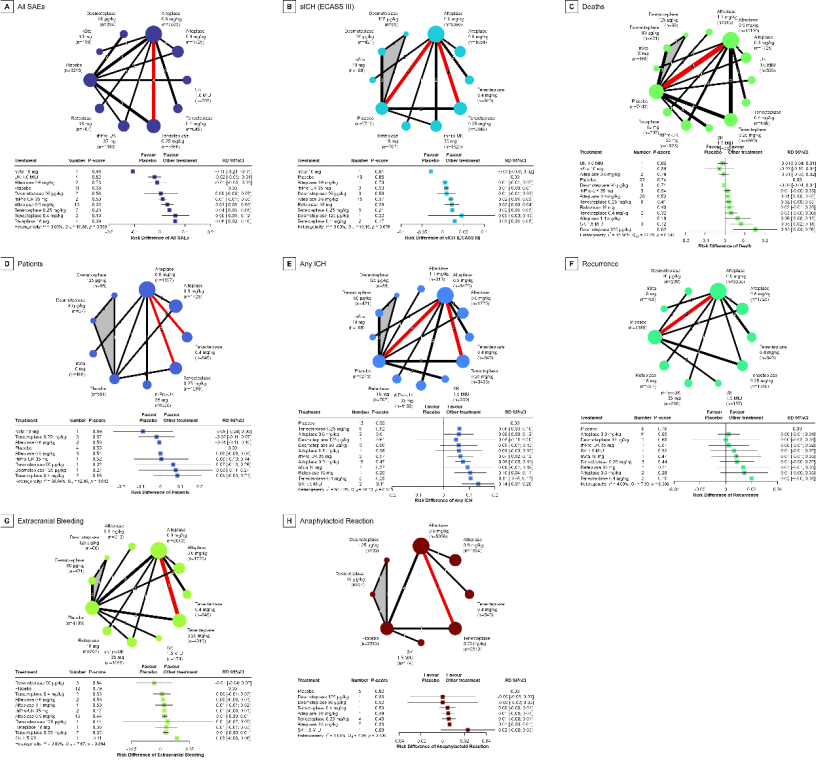

主要终点结局分析显示,nSta 10 mg在多项安全结局中表现最佳,总严重不良事件(SAE)风险甚至低于非溶栓组[率差(RD) -0.11, 95%置信区间(CI) -0.21~-0.01)。在症状性颅内出血方面,阿替普酶0.6 mg/kg和rhPro-UK 35 mg也优于阿替普酶0.9 mg/kg(RD -0.01, 95%CI -0.02~0.00;RD 0.01, 95%CI 0.00~0.02)和替奈普酶0.25 mg/kg(RD -0.01, 95%CI -0.02~-0.01;RD 0.02, 95%CI 0.01~0.03)。

亚组分析显示,在4.5 h的治疗时间窗内,无需组织窗评估,nSta 10 mg、rhPro-UK 35 mg、阿替普酶0.9 mg/kg、替奈普酶0.25 mg/kg均为安全选择。当超出4.5 h的治疗时间窗且进行组织窗评估后,替奈普酶0.25 mg/kg和阿替普酶0.6 mg/kg是相对安全的选项。

图1 主要结局和次要结局的排名表

本研究采用网络Meta分析方法,对多种静脉溶栓药物的安全性进行系统评估和排序,在全球范围内构建了AIS静脉溶栓药物的安全性评价体系。同时,研究结合P-score量化方法,为临床决策提供了直观的循证依据,明确了在不同时间窗及影像评估条件下具有最优安全性的药物选择方案,从而推动静脉溶栓治疗模式由传统“一刀切”向“个体化、精准化”方向迈进。本研究成果对修订国际及国内卒中诊疗指南、优化临床路径具有重要指导价值。

来源 宣医图书馆

查看更多