查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

运动是良药,但不适当的运动也有危险,网上不时可见运动猝死的事件。

有回顾性研究提示,国人发生的运动相关猝死大多为心原性,男性风险显著高于女性(7.0~9.3 : 1.0),猝死者主要集中在15~20 岁青少年和退休人群,相关的运动项目包括长跑、田径、篮球和足球等。

近期,北京医院汪芳教授牵头发布了运动相关心血管事件风险的评估与监测中国专家共识,从专业角度提出防控运动相关心血管意外的建议。

共识指出

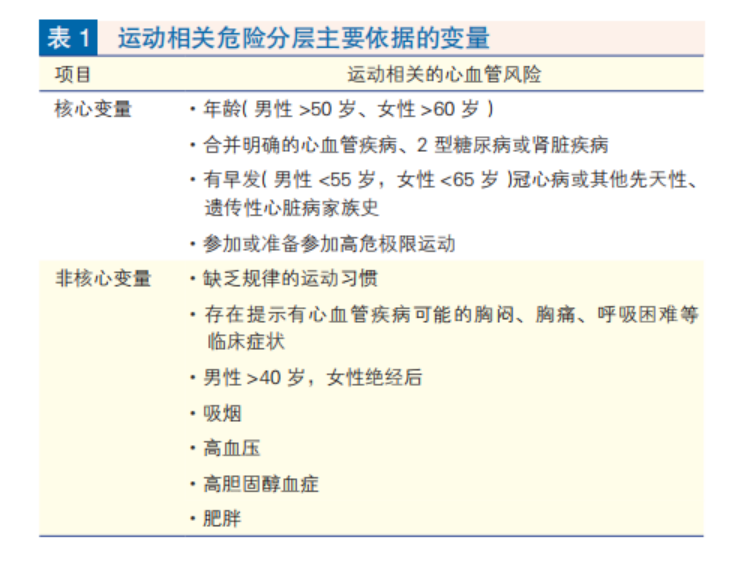

☆ 对于初始运动、新发症状、拟提升运动强度者,推荐进行心血管危险分层并进入相应的评估流程。

☆ 运动高风险状态即发生运动相关心血管事件的绝对风险显著高于同龄、同性别健康人群的状态。这指由于合并高龄、明确的心血管疾病、2型糖尿病或肾脏疾病等多种危险因素者,或参与极具风险挑战(如极限登山、高山滑雪、铁人三项等)的运动者。

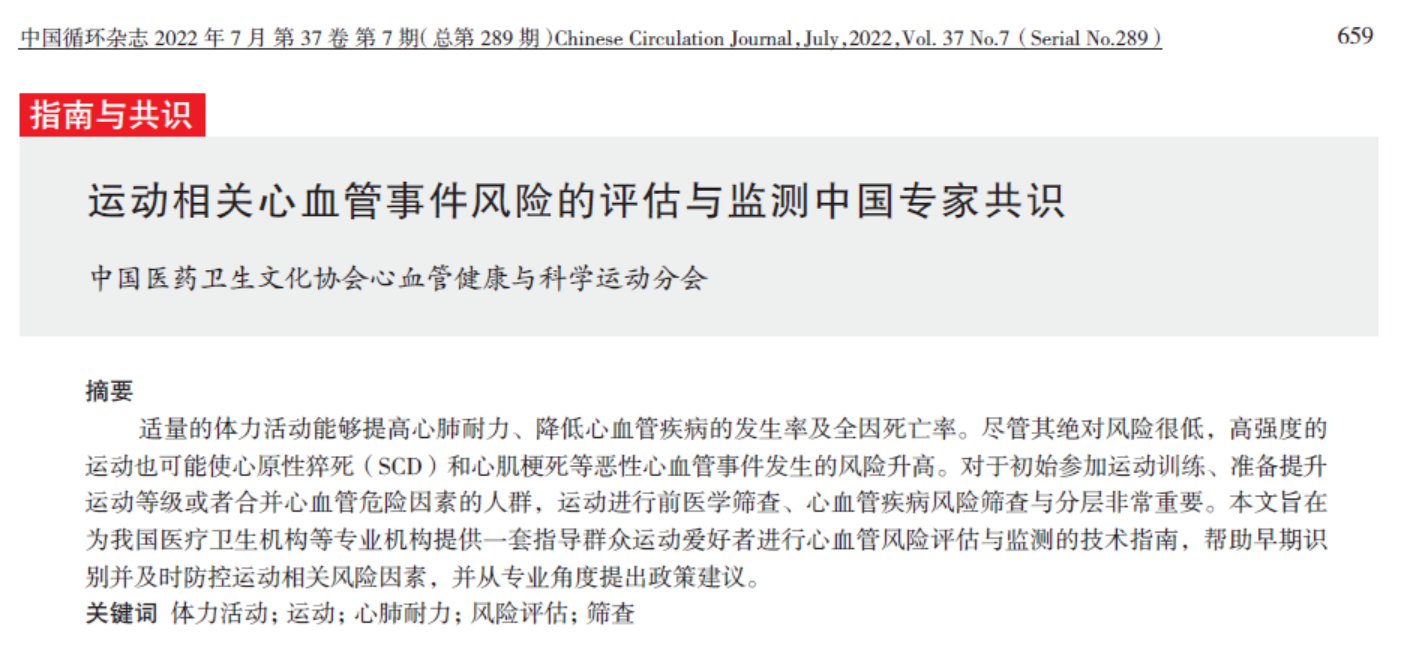

运动相关危险分层方法比较简单,主要依据的变量见表1。存在有至少1项核心变量或2项以上非核心变量即为高风险状态。

01

风险评估:心肺运动试验“一箭多雕”

心血管风险评估主要从心脏结构、冠脉供血、心律失常及心功能四个方面进行。

评估心脏结构最重要的是筛查肥厚型心肌病。肥厚型心肌病及高危先天性冠脉畸形是年轻人发生猝死的常见原因。

冠脉系统的风险评估在 >40岁的运动人群中尤为重要,特别是已确诊冠心病的人群。评估心肌缺血的检查方法包括运动平板试验、心肺运动试验(CPET)、负荷超声心动图、负荷心肌灌注显像(rMPI)、冠脉CT等。

共识指出

☆ 心肺运动试验相较于其他检查,既可用于心血管疾病风险的筛查,又可进行个体化运动指导,使运动更科学、更安全、更高效。

筛查恶性心律失常的手段包括静息心电图、动态心电图、运动心电图、心肺运动试验。少数情况下,需要进行电生理检查及基因筛查,重点筛查离子通道疾病,例如 Brugada 综合征、长 QT 综合征等。

02

低风险人群不需要特殊评估

所有拟参加规律运动的人员,在开始运动前应进行心血管危险分层。

低风险人群,不需要特殊评估,如果自我评估意愿强烈,可进行初级评估。对于高风险人群,直接进入初级评估。

初级评估主要通过病史采集和体格检查。

症状需特别关注与心脏、肾脏、代谢疾病有关的症状,包括胸痛、胸闷憋气、头晕或晕厥、呼吸困难、下肢水肿、心悸、间歇性跛行、心脏杂音和难以解释的乏力。

病史采集中,需关注心原性猝死家族史,特别是一级亲属。实验室检查包括空腹血糖、血脂、肾功能、糖化血红蛋白等。

对怀疑存在心脏疾病的患者,建议进行心电图和超声心动图检查。如果怀疑其他系统疾病,则需至其他专科会诊。

03

高风险人群应行中级评估

经初级评估阳性者以及所有高风险人群,建议进入中级评估,行心肺运动试验确定体能状态及进一步评估。心肺运动试验可以真实测得摄氧量和代谢当量,并多方位、多角度地寻找安全阈值。

心肺运动试验结果异常者,给予运动警告,需进入专业医疗机构接受进一步医疗诊治及运动指导建议。

心肺运动试验结果阴性的人群,若无相关危险因素,可直接开始运动,建议从低中强度开始,逐渐加量,并根据运动量及频率定期进行心肺运动试验评估,指导适宜的运动量及频率。

根据危险分层具体变量情况,对进入高级评估阶段受试者,酌情选择心脏结构、心肌供血、心律失常或心脏功能相关的检查。

若具有早发冠心病家族史或有明确的糖尿病、肾脏疾病病史,建议行冠脉和(或)心肌核素检查,必要时可考虑行冠脉造影;同时,有肾脏疾病病史者,建议至肾内科就诊评估其肾功能及相关合并症情况。

若具有先天性、遗传性心脏病家族史和(或)猝死的家族史,或受试者为高风险人群且初级评估有阳性结果,建议行磁共振及基因学检查。

高级评估结果为阴性,对于既往无运动习惯的人群,从中低强度开始,逐渐增加运动量,老年人需更加缓慢。

对于既往有运动习惯的人群,可继续当前强度的运动。若高级评估结果为阳性,给予运动警告,需进入专业医疗机构接受进一步医疗诊治及运动指导建议。

对于不同心脏疾病状态者,在确定疾病种类和稳定程度后,有相应适宜的指南进行运动处方的制定和运动指导 ,取决于运动者的健康状况、体适能、训练反应和运动的目的。

一般在运动计划开始的 4~6 周中,每 1~2 周将每次训练时长延长 5~10 min。当规律锻炼至少 1 个月后,可在接下来的 4~8 个月,逐渐增加频次、强度、时间,以达到推荐的个体化的运动数量和质量。

04

运动时心血管健康风险的监测和紧急措施

对于存在心血管疾病的高危人群,还是建议至医疗机构进行运动训练,直至风险降级;对于中低危心血管疾病人群,可以考虑居家训练。

对于在医疗机构或者有监测条件场所进行运动训练的人群,会有全方位监护和专业人员把控风险。

对于居家锻炼的人群,可以考虑佩戴监测设备或者不佩戴。个人根据条件,选择适合的可穿戴类设备。如果不佩戴监测设备,运动者可以把控的指标主要依赖症状、自主疲劳评分和说话试验。

中等强度的体力活动,自主疲劳评分控制在 12~14 分,说话试验达到马上就要断句的程度。如果在达到中等强度前,个体出现了胸痛,憋气等症状,则要停止运动,进行医学筛查。

除了日常活动、健身和体育训练外,可穿戴式设备也可用于运动训练和风险监测。但是对于高危患者,还是建议到医院进行评估和训练。

如果个体在运动过程中,出现不适情况,建议立即停止运动,坐下休息。血压波动、心率增快、呼吸困难、心绞痛等情况,均可以在休息后得到缓解。

在下一次运动训练时,针对上次情况,酌情调整运动方案。如果休息后,仍然不能缓解,则需要医学咨询。

运动中最危险的情况就是心原性猝死。降低心原性猝死发生最有效的手段是每次运动前进行症状评估,早期识别风险,进行预防。但是一旦出现了心原性猝死,需要立即启动急救流程。进行呼叫和求助的同时,尝试进行心肺复苏。

多项研究均证实,旁观者心肺复苏,是唯一能提高院外心原性猝死生存的因素。在急救车到达之前,如果现场配有自动体外除颤器(AED),旁观者可以连接 AED,识别有无心室颤动发生。

AED 可用于医疗场所和公共场所。普通的除颤仪只适用于医疗场所,需要有资质者使用,而 AED 可以由非医务人员操作,公共场所都应考虑设置 AED,并对相关人员进行心肺复苏培训。运动场所应急响应处理流程见图2。

05

政策建议

共识指出,政府应加大宣传力度,并给予政策和法律上的支持,鼓励旁观者伸出援手,并委托相应机构对人群进行心肺复苏培训。我国受过急救培训的人员不足 1%。

应在开展群众性和竞技性耐力性运动的相关运动场所,构建适当的应急响应系统以及合理的急救流程,为运动参与者提供更为安全的环境。

除了完善应急响应系统,高水平的应急准备也至关重要,所有工作人员都应接受急救、心肺复苏术和 AED 使用方面的培训及认证。

运动场所中应张贴 AED 标牌,指明 AED 和急救箱的位置。标牌清晰醒目,可读性强。尤其是在无工作人员的酒店健身中心等设施中,还应该在应急计划、紧急联系人及联系方式、如何使用 AED 上设置标牌。

医疗机构中,在有关运动训练的场所,应配有各种监测设备、保护措施、急救车、除颤仪、呼吸辅助装置。配备专门人员进行巡回、监测和记录。配置多学科合作团队和急救团队。相关人员了解这些知识和潜在的风险。制定相应的规章制度,确保急救流程和电话畅通。对人员进行定期培训,并获得相应资质。

对于普通人群,医疗机构并不容易追踪和观察。可以尝试搭建远程随访平台,云端储存患者数据。当患者有需求和变化时,通过互动形式,增强沟通,及时作出调整。

在初始医学评估和有情况变化,需要回医院复评的患者,多学科诊疗团队要及时调整运动处方,专科医生及时调整治疗方案。

对于个人来说,在进行体育活动前,应了解心脏相关症状,学会自主疲劳评分的意义,学会把控运动强度,理解体育锻炼应遵循规律,运动量应在监控下逐渐增大,循序渐进;了解运动可能导致的风险和何时需要终止运动及时就医。

来源:中国循环杂志

查看更多