查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

作者:朱梅芳,王春雪

首都医科大学附属北京天坛医院神经精神医学与临床心理科 国家神经系统疾病临床医学研究中心

来自:中国卒中杂志

1. 病例介绍

患者男性,47岁,干部,大学文化。因“言语不利、失眠伴情绪低落3月余”就诊。

患者于2017年3月25日因“突发言语不利伴右侧口角歪斜2 d”在外院住院治疗,诊断为缺血性卒中。治疗1月后患者言语不利、肢体笨拙减轻,但患者发病后情绪低落、易哭泣、烦躁、担心身体状况更差、做事情无乐趣、注意力不易集中、记忆力差、食欲差、睡眠差、入睡困难、易惊醒、早醒、不愿意与人交往、不能坚持工作、自我评价低、对未来悲观绝望。否认自杀观念及行为,否认情绪异常高涨,否认幻觉妄想。于2017年7月5日于首都医科大学附属北京天坛医院心理科门诊就诊。

既往史:高脂血症病史20年,口服瑞舒伐他汀钙片20 mg qd;2型糖尿病病史4月,口服盐酸二甲双胍片0.5 g qd,维格列汀片50 mgbid;乙型肝炎病史4月;否认高血压病史。

个人史:吸烟史30年(30支/天),少量饮酒。大学文化,母亲强势,夫妻关系欠和睦,有一女体健,关系和睦。独居。发病前个性特征急躁倔强、好胜心强。

家族史:患者母亲家族中有糖尿病家族史,否认精神疾病家族史。

查体:血压130/80 mmHg,心率80次/分,律齐。双侧颈动脉,锁骨下未闻杂音。神经系统检查:意识清楚,言语不利,查体合作。双侧瞳孔等大等圆,对光反射灵敏,无眼震,右侧额纹及鼻唇沟变浅,示齿口角左偏,鼓腮右侧漏气,伸舌右偏,四肢肌力约5级,肌张力适中,指鼻试验(-),跟膝胫试验(-),双侧腱反射(+),双侧肢体深浅感觉基本对称存在,双侧巴氏征(-),克氏征(-)。精神检查:定位、定向准确,接触交谈可,语速慢,反应迟钝,无错觉、幻觉,思维正常。行为得体与环境协调。注意力不集中,记忆力减退,计算力正常,情绪低落、紧张担忧,存在消极观念,自知力基本完整。

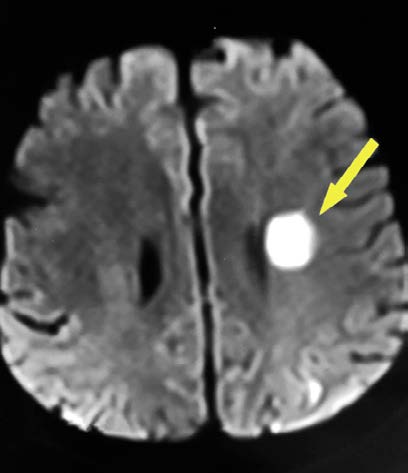

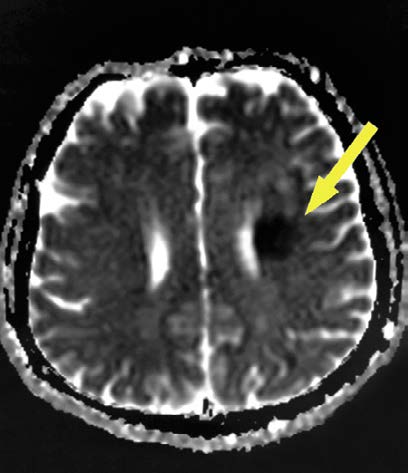

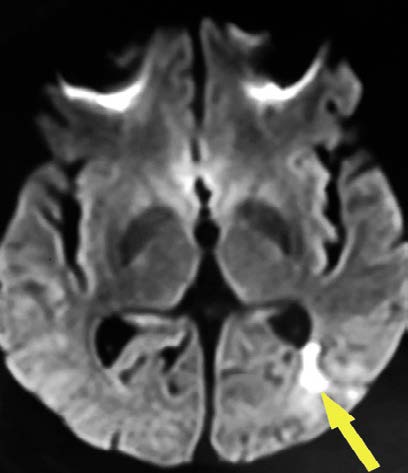

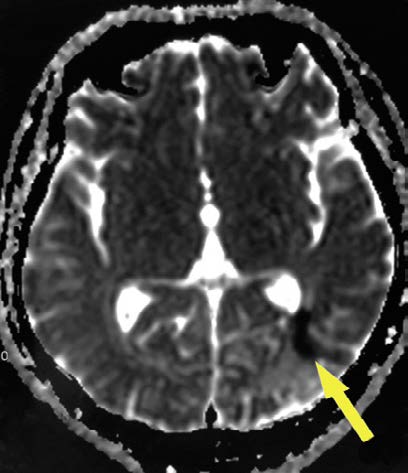

辅助检查:头颅磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)(2017-03-29):左侧脑室旁、颞叶、顶叶皮层下脑梗死,双侧脑室旁、半卵圆中心、颞枕叶、额、顶叶皮层下多发腔隙性脑梗死(图1)。

神经功能量表评分(2017-07-05):改良Rankin量表(modified Rank in Scale,mRS):1 分;国立卫生研究院卒中量表(National Institutes of Health Stroke Scale,NIHSS):3分。

精神状态和认知量表评分(2017-07-05):汉密尔顿抑郁量表(Hami lton Depression Scale,HAMD):31分;汉密尔顿焦虑量表(Hamilton Anxiety Scale,HAMA):21分;蒙特利尔认知评估量表(Montreal Cognitive Assessment,MOCA):28分。

睡眠量表评估(2017-07-05):匹兹堡睡眠质量指数量表(Pittsburgh sleep quality index,PSQI):11分;失眠严重程度指数量表(Insomnia Severity Index,ISI):19分;爱泼沃斯嗜睡量表(Epworth Sleepiness Scale,ESS):6分;睡眠呼吸筛查报告(2017-07-05):呼吸暂停与低通气指数5.6,符合轻度呼吸睡眠暂停,阻塞性呼吸睡眠暂停。

诊断:

卒中后抑郁

缺血性卒中

双侧颈内动脉系统

大动脉粥样硬化性

2型糖尿病

脂代谢紊乱

乙型肝炎

轻度阻塞性睡眠呼吸暂停

治疗过程及效果评估

药物治疗:给予抗血小板聚集、降脂稳定斑块、降血糖等治疗,减少卒中复发风险,如口服硫酸氢氯吡格雷片75 mg qd,盐酸二甲双胍片0.5 g tid,维格列汀片50 mg bid,瑞舒伐他汀钙片20 mg qd。

给予患者生活方式指导、适度锻炼、控制体重、侧卧睡眠、心理疏导、嘱家属防范自杀风险。同时给予抗抑郁药物治疗:草酸艾司西酞普兰10 mg/d(早饭后服药),治疗2周后症状稍有改善,将其加量至15 mg/d,治疗1月后症状进一步缓解,治疗3个月后症状消失(HAMD=8分;HAMA=7分),开始减量为10 mg/d,继续维持治疗。为了减少草酸艾司西酞普兰服用初期可能产生的不良反应和改善患者睡眠,同时给予奥沙西泮15 mg/d(睡前15 min服药)辅助睡眠,在第4周时已逐渐停用奥沙西泮。

图 磁共振成像检查结果

注:左侧脑室旁、颞叶、顶叶皮层下磁共振T2加权相高信号,T1加权相低信号,提示梗死(箭头所示)

心理和睡眠障碍的认知行为治疗:在药物治疗的同时进行心理治疗和睡眠障碍的认知行为治疗(cognitive behavioral treatment of i nsomnia,CBTI),其中心理治疗以认知行为治疗(cognitive behavioral treatment,CBT)、支持性心理治疗为主,每周访谈1次,共8周。

心理治疗:首先分析可能造成患者卒中后抑郁(post-stroke depression,PSD)的原因:①患者对卒中缺乏了解,担心复发,再加上近期同时发现了患有糖尿病和乙型肝炎,加重了患者对病情的恐惧,对自己的身体和生活能力产生担忧,对未来感到迷茫,从而引起情绪低落。②患者性格急躁倔强、好胜心强,患病前是单位的主要领导,工作责任较重,患病后一时很难恢复正常工作,心理上有落差。③患者夫妻关系欠和睦,社会支持系统差,虽有父母可照顾患者,但患者认为拖累了父母,心存内疚。

心理治疗的内容:①倾听、理解、共情、陪伴、支持患者,让患者不再压抑和隔离自己的负面情绪,充分表达自己的负面想法,这样的表达有利于减轻患者心理上的痛苦。②向患者解释卒中、抑郁、睡眠障碍的病因、主要症状、治疗方法、预后等,使患者正确认识疾病,树立战胜疾病的信心,坚持康复。③给予患者心理支持,改善其不良认知模式和信念,鼓励其勇敢面对困境,接受现实困难和接纳负面情绪,从而调整不良生活方式和负面想法,逐渐适应疾病造成的生活转变。④加强患者的运动及生活方式管理。建议进行家庭治疗,增强患者的社会支持系统。

睡眠障碍的认知行为治疗:针对患者的睡眠障碍问题,在改善其抑郁情绪的基础上,对患者进行了CBTI治疗。

CBTI治疗共8次会谈,每周1次,每次时间约60 min。第1次会谈主要是与患者建立良好的治疗关系,对睡眠状况进行个案概念化,确定患者适合CBTI,并给予患者睡眠日志,让其记录1周的睡眠状况作为基线数据。

第2次会谈总结患者睡眠日志,分析第1周基线数据:患者每天基本不喝茶、咖啡饮料和酒精;每天中午睡眠时间为83.3 min;晚饭后散步60 min;上床时间不固定,最早为10:00pm,最晚为1:00am,上床后会看电视、玩手机;起床时间不固定,最早为7:00am,最晚为10:50am;睡眠潜伏期为4 0.3 min,夜间醒来频率2.9次,入睡后觉醒时间(total wake time,TWT)148.8 min,睡眠连续性差;总睡眠时间(total sleep time,TST)352.3 min,睡眠效率(sleep efficiency,SE)65.1%。

根据刺激控制疗法(stimu lus control therapy,SCT)和睡眠限制疗法(sleep restriction therapy,SRT),设定了患者的治疗计划:①建立床和睡眠的条件反射,即不在床上看电视、玩手机,只用来睡觉。建立就寝时间和睡眠的条件反射,即上床时间、起床时间均固定,节假日也是如此。②将在床时间(time in bed,TIB)限制在TST,以提高SE。 即TST(352.3+30)min(约6.5 h)设立为新的睡眠窗TIB,故定于患者服用奥沙西泮时间为12:15pm,上床时间为12:30pm,起床时间为7:00am。③夜里醒来的时间超过15 min时离开卧室,到客厅做放松训练,再次感到困倦时才回到卧室。④白天只能中午睡眠,且不能超过1 h。⑤帮助患者识别并矫正干扰睡眠的想法与信念,如预料失眠所带来的焦虑,将失眠后果灾难化等。根据每周的睡眠日志,在每一次会谈时都会进行针对性调整,其中在第4次会谈时已停掉了奥沙西泮;且根据SE>90%,即可增加对总睡眠机会的滴定;在第6次会谈时将上床时间提前至12:15pm;在第8次会谈时将上床时间提前至12:00pm。

第8次会谈时,患者的睡眠状况改善明显。每天中午睡眠时间为43.6 min。夜间睡眠:睡眠潜伏期缩短为10.3 min,夜间醒来频率降低为0.7次,TWT缩短为31.4 min,TST增加为378.3 min,睡眠连续性好转,SE提高至90.1%,患者睡眠质量提高,早上不再感觉疲倦。

2. 讨论

PSD既与卒中脑损害及伴随的认知损害、功能残疾、生活质量下降等有关,又与既往情感障碍病史、人格特征、应对方式、社会支持等社会心理因素有关,因此应综合运用心理治疗、药物治疗和康复训练等多种治疗手段,可以达到最佳的治疗效果[1]。本例患者在患病后给予了药物治疗、心理治疗与CBTI的联合治疗,通过临床和量表评估显示,联合治疗后患者抑郁情绪、睡眠障碍效果改善明显。

选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(selective serotonin reuptake inhibitors,SSRIs)是目前用于治疗PSD的一线药物[2]。考虑到患者存在多种疾病,合用多种药物,故选择药物配伍相互作用少,起效相对较快的草酸艾司西酞普兰作为该患者的初始治疗方案。

所有卒中患者都应获得个体化的心理支持、健康教育等[1]。PSD的心理治疗主要包括支持性心理治疗、CBT、人际心理治疗等。心理治疗主要是倾听、理解、共情、陪伴、支持患者,让患者能够宣泄自己的负面情绪,给予他心理支持,改善其“非黑即白”“以偏概全”等不良的认知模式和信念,逐渐适应疾病造成的生活转变,从而能重返社会,重建良好的社会关系,心理治疗在PSD的治疗中有着与药物治疗同等重要的作用。

CBTI是通过改变患者对睡眠的错误认知和不良生活行为习惯,以改善其睡眠状况的方法,包括:CT、SRT、睡眠卫生教育、放松训练和认知疗法等。有研究显示CBTI比药物治疗更安全,不存在药物依赖性,具有较好的临床疗效。2016年美国内科医师协会在成人慢性失眠管理指南中推荐CBTI用于成人失眠患者的初始治疗[3] 。国外的一项荟萃分析研究共搜索了5个数据库,纳入了1162例患者,结果显示虽然TST没有增加,但CBTI的5种方法对改变患者的信念和睡眠行为是有效的[4] 。国内的荟萃分析研究显示,对符合慢性失眠综合征诊断标准的患者,3个月时PSG及睡眠日记测量的睡眠参数中无论是主观指标还是客观指标,均显示CBT组优于用药组,认为CBT组开始优于药物组的时间为干预开始后2~3个月,起效时间慢,但持久作用优于用药组[5] 。还有研究发现CBT是改善卒中后疲劳、睡眠质量和抑郁的有效方法[6] 。本病例中也显示CBTI对改善患者失眠是有效、可行且无不良反应的方法。

对PSD的患者早发现、早治疗,且根据患者状况选择联合应用多种治疗方法,特别要药物治疗联合心理治疗,可有效改善PSD的治疗效果及预后。

专家点评

点评专家:詹淑琴 首都医科大学宣武医院神经内科副教授,主任医师,硕士生导师

本文介绍了一个左侧颞顶枕交界区皮质下梗死的中年男性患者继发卒中后抑郁及相关的睡眠障碍。在积极治疗卒中及控制诱发卒中相关的风险因素外,也对卒中后诱发的情绪和睡眠障碍进行综合干预。尽量选择起效快、药物相互作用小的抗抑郁药草酸艾司西酞普兰以达到快速控制症状的目的,并同期给予心理治疗和睡眠障碍的认知行为治疗(cognitive behavioral treatment of insomnia,CBTI)两种认知行为治疗,倡导以患者为中心,以生物-心理-社会现代医学模式下采取多维度诊断和干预措施并进,有利于提高卒中患者的治疗及康复疗效,防止卒中复发有非常重要临床意义,CBTI是专门针对失眠患者的一种治疗手段,与普通心理治疗不一样,本文作者将两种认知行为治疗有机结合应用与临床的方式值得推广和示范。

参考文献

[1]王少石,周新雨,朱春燕.卒中后抑郁临床实践的中国专家共识[J].中国卒中杂志,2016,8:685-693.

[2]Arseniou S,ArvanitiA,Samakouri M.Post-stroke depression:recognition and treatment interventions[J].Psychiatriki, 2011,7-9(3):240-248.

[3]CBT effectivefor chronic insomnia.American Family Physician,2016,93(1):60.

[4]Nguyen S, WongD, McKay A,et al. Cognitive behavioural therapy for post-stroke fatigue andsleep disturbance: a pilot randomised controlled trial with blind assessment[J].NeuropsycholRehabil,2017,5:1-16.

查看更多