查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

单选:最常见的冠状动脉瘘的类型为:( )

A冠状动脉-左室瘘;B冠状动脉-右室瘘;C冠状动脉-肺动脉瘘;D冠状动脉-右房瘘;E冠状动脉-肺静脉瘘

答案:C

作者:四川大学华西医院 蒲小波

审校:四川大学华西医院 付华

心房颤动是临床常见的心律失常之一,中国约2000万房颤患者,房颤发作可导致左心耳内血栓形成,而血栓脱落可导致血栓栓塞性疾病。研究显示,房颤所致脑卒中占所有脑卒中的20%~25%。房颤卒中预防的一线方法是抗凝治疗,而对于存在抗凝禁忌或不耐受,或者不愿意长期服用抗凝治疗者,左心耳封堵术是一种安全、有效的治疗方法。本文将基于左心耳的生理结构特点以及左心耳封堵术的临床应用,分享左心耳封堵术的评估和介入治疗观点。

左心耳位于左上肺静脉与左室游离壁之间,基底部靠近冠状动脉回旋支主干,后上方与左上肺静脉毗邻。左心耳整体为盲端结构,形态差异较大。根据左心耳形态进行分类有:“鸡翅型”“仙人掌型”“风向袋型”和“菜花型”。

左心耳具有收缩及舒张功能,其收缩功能参与左室的充盈,舒张功能与左房的容量-压力调节有关,切除或夹闭左心耳可导致左房充盈压升高,并影响左室射血分数。左心耳还具有内分泌功能,其分泌的心房钠尿肽(ANP)占整个心脏分泌的约30%。左心耳具有牵张感受器,当心房内充盈压升高,可反射性的增加ANP的分泌并加快心率,切除左心耳可能会对其生理功能产生一定影响。

左心耳是房颤患者血栓的主要形成部位,研究显示,57%的瓣膜性房颤血栓和90%的非瓣膜性房颤血栓均来自左心耳。

窦性心律下左心耳具有正常的舒缩功能而不易形成血栓,房颤时左心耳内血流速度显著降低,左心耳的排空速度降低,加之左心耳内部丰富的梳状肌和肌小梁,易使血流产生漩涡,导致血液在左心耳内淤积,进而易形成血栓。研究显示,左心耳充盈和排空速度低于20 cm/s是持续性房颤患者发生左心耳内血栓的独立危险因素。

医源性左心耳功能受损同样易导致左房内血栓形成。当左心耳被电隔离后,即使在窦律下左心耳内也易形成血栓。研究显示CHADS2评分≥2分和左房前后径增加是房颤患者左心耳内血栓形成的高危因素,而与房颤类型及检查时是否为窦律无关。年龄>75岁也是持续性房颤患者发生左心耳内血栓形成的危险因素。也有研究显示,鸡翅型心耳的房颤患者卒中风险较低,菜花型心耳卒中风险最高。

总之,房颤时左心耳收缩功能不全,合并的诸多临床因素及左心耳的特殊形态结构共同易化了左心耳内血栓的形成。

2019年美国心脏协会(AHA)、美国心脏病学会(ACC)联合美国心律学会(HRS)发布的房颤管理指南指出,具有高卒中风险且不适合行长期抗凝治疗的房颤患者可以考虑行左心耳封堵术(Ⅱb类推荐)。

2020年欧洲心脏病学会(ESC)/欧洲心胸外科协会(EACTS)发布的指南指出房颤患者如既往有危及生命的出血事件且原因不可逆等抗凝治疗禁忌证,可考虑行左心耳封堵预防卒中(Ⅱb类推荐)。

《心房颤动:目前的认识和治疗建议(2021)》对于“一站式”的治疗推荐:对于部分脑卒中高危的房颤患者,导管消融联合左心耳封堵一站式手术可能是合理的治疗策略。对于左心耳电隔离后的心房颤动患者,可行经皮左心耳封堵术预防血栓栓塞事件(ⅠC类推荐);对于CHA2DS2-VASc评分≥2分的男性或≥3分的女性非瓣膜性心房颤动患者,具有下列情况之一:①不适合长期规范抗凝治疗;②长期规范抗凝治疗的基础上仍发生血栓栓塞事件;③HAS-BLED评分≥3分,可行经皮左心耳封堵术预防血栓栓塞事件(Ⅱa A类推荐);对于接受心房颤动导管消融治疗的患者,如存在左心耳封堵治疗的适应证,可同时行经皮左心耳封堵术预防血栓栓塞事件(Ⅱb C类推荐)。

临床中将左心耳封堵术的适应证总结为“不不高”三个字,非瓣膜性房颤合并高卒中风险(男性:CHA2DS2-VASc≥2分;女性:CHA2DS2-VASc≥3分)的患者,满足以下任一描述即可行左心耳封堵术:

①不能服用抗凝药:有抗凝禁忌或无法长期服用抗凝药,以及有中度肾功能不全的患者;

②不愿服用抗凝药:经常旅行或运动,以及认知能力差的患者;

③高出血风险:HAS-BLED评分≥3分,有出血倾向和出血史的患者,以及有PCI史需要抗凝联合抗血小板的患者。

根据患者情况,植入左心耳封堵器可在全身麻醉、深度镇静或局部麻醉状态下进行。必要时可经TEE或心腔内超声(ICE)指导房间隔穿刺和植入手术。植入过程一般由右股静脉入路,经房间隔穿刺进入左房,给予静脉肝素抗凝并维持活化凝血时间(ACT)大于250 s。穿刺成功后以加硬导丝通过房间隔穿刺鞘将头端置于左上肺静脉内,之后撤出房间隔穿刺鞘,更换左心耳封堵专用导引鞘。使用猪尾导管沿导管进入左心耳内,调整DSA工作投照体位,导引鞘管和猪尾同时造影观察心耳形态结构和开口直径。根据测量的心耳开口直径大小和内部形态结构特点,选择合适的左心耳封堵器尺寸。将左心耳封堵器沿导引鞘管放置心耳内部后,需要经过重复的左心耳造影和超声下多角度评估封堵效果及封堵器稳定性,若效果满意则释放封堵器,若封堵效果不佳,则应回收封堵器重新放置或更换不同型号封堵器,直至达到最佳封堵效果。

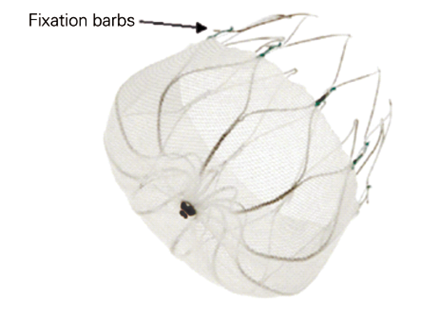

以WATCHMAN Gen2.5(图左)和WATCHMAN FLX(图右)为例,WATCHMAN在2002年首次在欧洲进入临床应用。它由输送系统(含预装一体化的封堵器)、14F导引系统两部分组成。封堵器主体为自膨胀的镍钛合金骨架,骨架带有10个固定钩和PET膜,封堵器尺寸包含21 mm、24 mm、27 mm、30 mm和33 mm。WATCHMAN FLX在2022年进入中国市场。导引系统沿用WATCHMAN Gen2.5的设计,伞器头端闭合设计,增加至18根骨架,倒钩设计为双排J型倒钩,PET膜覆盖增加,伞器尺寸范围增加:20 mm、24 mm、27 mm、31 mm和35 mm。

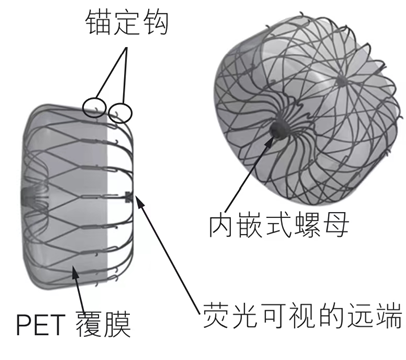

以LAmbre(图左)和AMPLATZE Rardiac Plug(图右)为例。LAmbre左心耳封堵器系统由封堵器和输送器两部分组成。封堵器为双盘状结构,包括以镍钛合金为骨架的自膨式固定盘和通过中心杆相连的封堵盘。固定盘上有8个带倒钩的爪型支撑杆。封堵盘是由镍钛合金构成的弹性支撑网盘,近端装有连接螺母。固定盘和封堵盘上均覆盖一层聚酯合成的纤维阻流膜。封堵器由输送鞘管、扩张器、输送钢缆、装载器和止血阀组成。LAmbre封堵器有11种常规型号规格和6种“小伞大盘”特殊型号规格。ACP由房间隔穿刺鞘、输送导管和植入式自膨胀装置三部分组成。它是由AMLATZER双碟房间隔封堵器发展而来。ACP由一个镍钛合金网和聚酯膜片组成,合金网包括一个叶片和一个碟片,二者之间通过一个中央带连接。叶片上有固定钩,碟片则从左房侧封堵。ACP的直径在16~30 mm之间,有8个尺寸可供选择。第二代ACP-AMPLATZER Amulet封堵器采用更大的固定圆柱,更长的腰杆,并采用嵌入式近段螺旋结构,圆柱结构上的倒钩增多,硬度增强。

完善术前常规检查。术前需要通过TEE或增强CT扫描排除心房/左心耳血栓。并可评估左心耳形态结构,包括心耳形态、长度、口部尺寸、颈部形状、分叶数量等。术前禁食4~6 h。左心耳封堵器植入应在局部麻醉或全身麻醉状态下进行。术中所有操作应避免空气栓塞及血栓形成。房间隔穿刺术后给予肝素以维持术中ACT大于250 s。术后所有患者住院监护至少24 h,严密监测生命体征。术后根据患者个体情况,卒中及出血风险,选择个体化抗凝方案(Ⅰ类推荐,证据级别A)。目前,左心耳封堵术后抗栓治疗没有统一方案,根据大型临床试验、专家共识和指南的推荐,术后常规推荐45天口服抗凝药物治疗,45天随访确认封堵效果良好,改为双联抗血小板(DAPT)治疗,6个月复查正常后改为单联抗血小板治疗。若术后无抗凝禁忌,在左心耳封堵3个月内可以使用抗凝药物。对于有抗凝禁忌的患者术后3~6个月内可使用双联抗血小板治疗,之后再转为单联抗血小板药物。

此外,左心耳封堵术后存在一定的器械相关血栓发生率,建议在术后45天、3个月和6个月进行TEE或左房CTA随访,以明确器械无脱位、无残余分流及无器械表面血栓。

由于左心耳独特的结构,绝大部分非瓣膜病房颤患者左房血栓好发于左心耳,对于卒中风险较高的房颤患者,抗凝治疗仍然为预防卒中的一线治疗方案。但对于那些同时合并高出血风险、不能或不愿意抗凝的,左心耳封堵已成为安全有效的卒中预防替代方案。

针对非瓣膜病房颤患者,在选择左心耳封堵术适应证时,我们应该重点关注哪些人群?

请在评论区回复

答案明日揭晓

瓣膜血栓形成是人工瓣膜功能退变的早期表现,在不同类型人工心脏瓣膜中血栓形成的发生率差异较大,瓣膜病介入治疗后抗血栓策略选择与管理便成为患者术后管理的重中之重,介入术后,如何抗栓治疗?敬请期待明日文章!

原创内容,转载须授权

医学博士,副主任医师,从事心电生理亚专业,擅长心律失常的临床诊疗工作及介入诊疗技术,如室上性心动过速、房颤、房扑、房速、室早、室速等心律失常的导管消融治疗。四川省心脏起搏与心电生理分会青年委员,四川省脑心同治专委会委员,四川省医学促进会心律失常分会秘书长。参与多项国家级及省部级科研项目,主持横向课题一项,以第一作者身份在JAMA internal medicine、European Heart Journal、Europace等期刊发表SCI论文多篇。

四川大学华西医院心血管内科主任医师,教授;四川大学华西医院心内科心律失常专业组组长;四川大学华西医院房颤中心主任;四川大学华西医院心源性卒中培训基地主任。

国家卫生健康委能力建设和继续教育心房颤动综合管理专项能力培训项目专家组成员;国家心血管疾病专业质控中心专家委员会心房纤颤专家工作组专家;第八届中华医学会心电生理与起搏分会委员;中国生物医学工程学会心律分会常务委员;国家标准化房颤中心秘书长;中国房颤中心左心耳封堵工作委员会副主任委员;第七届四川省医学会心电生理和起搏专委会候任主任委员;第二届四川省医师协会心血管内科医师分会副会长;四川省国际医学交流促进会心律分会会长。

查看更多