查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

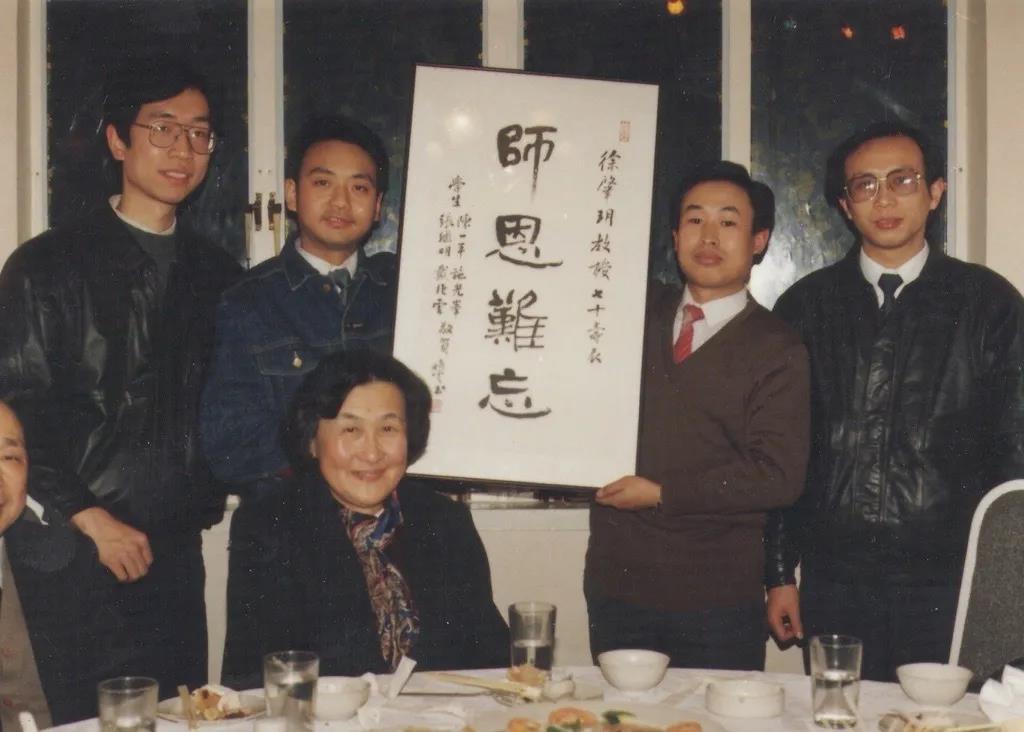

徐肇玥

华山医院 终身教授

20世纪七八十年代,在上海医科大学华山医院,只要一提起徐肇玥教授,人们会异口同声地说她是一位医术高超、业务精益求精的专家;她是一位关心病人,深得病员赞誉,待病人如亲人的好医生;她是一位平易近人、和蔼可亲、诲人不倦的好老师。她1977年、1979年、1981年3次连续获上海市劳动模范,全国“三八”红旗手和卫生部先进工作者等荣誉。

1981年度市卫生系统劳模、模范集体代表座谈会合影

前排左二为徐肇玥教授

徐肇玥教授1945年毕业于上海医学院医疗专业本科,毕业后就留在上海医学院华山医院内科工作,历任内科住院医师、总住院医师、主治医师等职,奠定了她扎实的内科基础。

1956年上海医学院华山医院建立传染病科与传染病教研组时,她协助蜚声中外的著名临床医学专家、临床抗生素学的奠基人——戴自英教授创立了传染病学学科。而且经他们一代人的努力,使这个学科1996年进入国家教育部211重点工程,2001年评为国家重点学科。

她本人也历任中华医学会传染病与寄生虫病分会副主任委员、上海市医学会传染病与寄生虫分会主任委员、上海医学会抗感染与化疗学会主任委员、上海市医学会内科学会副主任委员、中华传染病杂志总编辑等重要社会兼职。

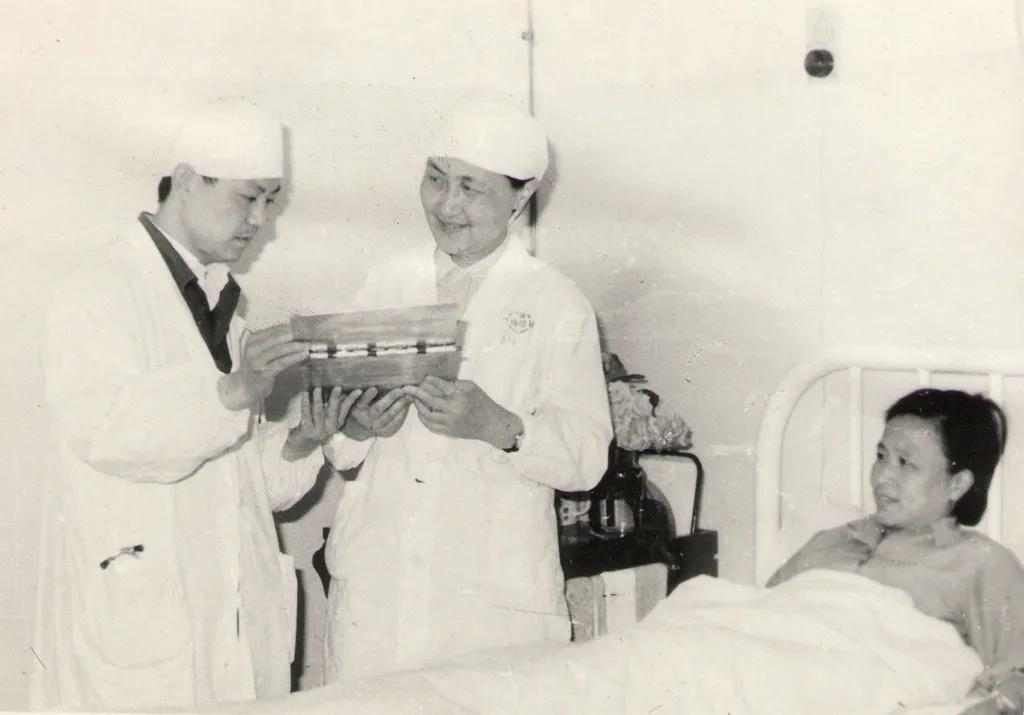

病房中的徐肇玥教授

数十年来始终坚持在临床第一线的徐肇玥教授,以其敏锐的临床洞察力、科学严谨的临床思维,既重视临床经验,又重视循证医学数据的综合分析能力,被大家公认为临床医学专家,加上她熟知国外医学文献的动态与进展,又富有探索与研究的精神,实际上,她不仅是一个很好的临床医学家,也是一个资深学者。

解放初期,日本血吸虫病肆虐于江南水乡,每于冬日农闲时,在农村生产大队会设立简陋的临时病房,开展锑剂治疗。她深入我们管辖区的医疗队,逐个指导治疗,曾在乡间简易病房里把一位因锑剂治疗发生阿斯综合征的病人从死亡线上拉回来。她深深地体会到,身患日本血吸虫病的农民在锑剂治疗过程中的痛苦与安危,她曾经多希望有一种杀虫效果好、安全性好的药物问世以解救血吸虫病人的痛苦。

20世纪70年代,抗吸虫药吡喹酮的问世可说是寄生虫药物发展史上里程碑式的进展。她作为首席专家与中国预防医学科学院寄生虫研究所以及我科有关的医护人员深入病房与现场开展吡喹酮治疗血吸虫病的临床试验。多少个日日夜夜,终于取得了成功,并证实了吡喹酮在治疗日本血吸虫病中不可替代的地位,血吸虫病新药治疗的研究获得了卫生部科技成果乙等奖、上海市科技成果二等奖(1980年)和国家科技成果二等奖(1985年)。由于其突出贡献,1985年徐肇玥教授获上海市消灭血吸虫病纪念奖。

后排右三为徐肇玥教授

在20世纪60年代初期,她协助戴自英教授开展了新抗菌药物临床应用的研究,例如:国产甲氨苄青霉素治疗严重葡萄球菌感染的临床研究,不仅以她署名发表了相关的论文刊登在1964年《中华内科杂志》上,而且获得了奖励。虽然近年来抗生素的发展非常迅速,特别是β-内酰胺类抗生素更是品种繁多,但这些早期的工作也是我国抗生素发展史中的一个重要见证。

还有一点必须提到的是流行性出血热(肾综合征出血热),一度是严重危害人类健康的疾病。她领导科内的专家(特别是王嘉瑞教授)共同开展免疫发病机理与治疗的研究。他们当年提出的流行性出血热免疫治疗曾一度获国内学者的认可,这项工作,她与我科王嘉瑞教授获得了卫生部乙级科技成果奖(1980年)、上海市重大科技成果三等奖(1981年)、卫生部甲级科技成果奖(1982年)。

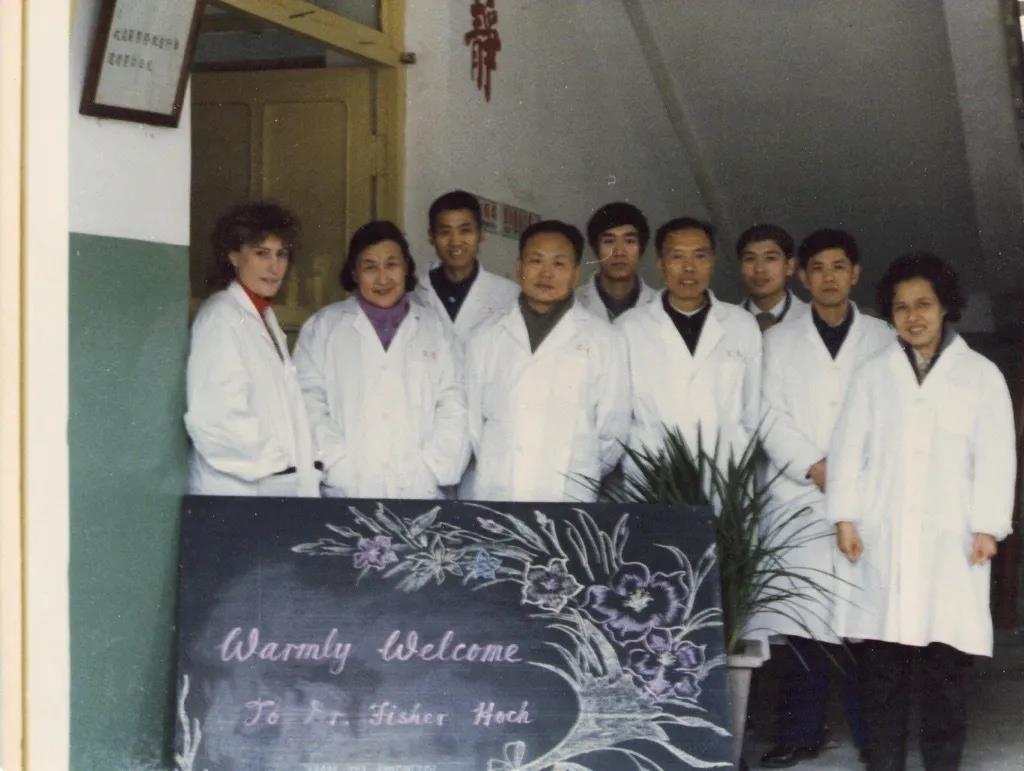

华山感染科的前辈徐肇玥教授(左二)、王嘉瑞教授(左四)和杨佩珍教授(右一)陪同美国CDC流行病学和病毒学专家苏珊・费希尔一霍克(左一)考察浙江天台山区的医院,了解当地流行性出血热的发病情况。

她临床工作的另一重点就是对各种病原所致的感染个体及相关疾病的诊断与治疗,如病毒性肝炎、感染性腹泻、感染性休克发病机理与治疗,免疫缺陷者的感染,长期原因不明的发热,中枢神经系统的感染等诸多方面都有她共同参与的论著与专著。

特别提到的是,20世纪80年代,她在国内首次报告肾移植患者合并卡氏肺囊虫(现名肺孢子菌)病,虽属个案病例报告,但却经历了一个较长的认识过程。她会同泌尿科、放射科、上海医科大学病理解剖教研组、寄生虫教研组等众多专家在取得肺组织病理标本后,用特殊的染色,找到了肺孢子菌菌体。为了找到这一难觅的抗虫药物,通过多方联系最后在山东省济宁市搞到了特效药,药到病除,病人的体温日复一日地趋向正常,胸片上的病灶也趋吸收,在精心的病原治疗下使病人获得痊愈。

凡作过徐肇玥教授学生的人都会深深地感到她是一位平易近人和蔼可亲的老师。在20世纪50年代后期及60年代的初期,传染病学大课都是由她担任,她在课堂上清晰而有条理的讲课给学生留下深刻的印象。对科内低年资医生,她不仅关心他们在学业上的进步,她还关心学习成长的每一步。

五六十年代的毕业生大多是学习俄文的,她帮助他们修改俄文的医学文摘,我们科内的医生至今还珍藏着当年给她修改过的文摘手稿。由于学习上需要,她亲自为科内两位医生教医用英文。大约有1年的时间里,她每天早上7点以前就到医院,亲自给他(她)们上课、布置作业。酷热的夏季,她慈祥地摇着折扇,慢慢地朗读英文,汗珠湿透了她的面颊。有时即便是休息天,她带着两个孩子来医院为我们讲英文。两个未成年的孩子似乎很理会母亲的心,一点也不闹,静静地坐着。

这些动人的情景,每当我们回首往事时,都会记起一种感激与崇敬的心情,当年她为学生做的每件事都是毫无报酬的。实际上,她对其他科内医生都是这样的慈祥,她毫无怨言地为其他科医生修改医学文摘稿。在她指导下完成研究生课题的学生难以计数。目前仍在国外某大学作医学研究工作的一位医生曾以深厚的感情回首着令她难以忘怀的每件事,每当她回国时,拜访徐肇玥教授是她少不了的行程安排。

2001年岁末华山感染科为徐肇玥教授庆祝80大寿。图中和徐肇玥教授合影的各位均为华山感染科现今的中流砥柱(图中由左往右分别为庞茂银博士、张文宏教授、张继明教授、徐肇玥教授、陈澍教授、蒋卫民教授、施光峰教授、卢清教授)

在工作中,她处处以身作则,关心他人比关心自己为重,在院内的同仁中颇受赞誉。20世纪60年代后期,她已50岁了,竟以惊人的毅力参加支边医疗队,与年轻人一起步行7天,夜宿山洞到云南边境为贫下中农服务。按理讲,她已50岁了,又是女同志,可以骑马走完崎岖不平的山路,但她坚持步行,把方便让给人家,当年被传为佳话。20世纪80年代当她加入中国共产党时,在座谈会上,大家都说她早已是一个合格的中共党员了。

作为一名著名的临床医学专家、学者,一位令人敬仰的教育家,在学术上的高度是由她的业绩所堆成的,而她完美的人格似乎看不见高度,但这无形的高度却会把前者推得更高更高……

原文摘自《上医人的足迹:部分上医校友给母校的汇报》(2009)

感谢徐肇玥教授亲属提供部分宝贵历史资料照片

来源:华山感染

查看更多