查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

一、概述

(一)定义

慢性胃炎(chronic gastritis)是由多种病因引起的胃黏膜慢性炎症或萎缩性病变。本质是胃黏膜上皮反复受到损害使黏膜发生改变,最终导致不可逆的胃固有腺体的萎缩,甚至消失。该病易反复发作,不同程度地影响患者生命质量。

(二)流行病学

慢性胃炎是基层消化内科门诊最常见的疾病,大多数慢性胃炎患者缺乏临床表现,因此在自然人群中的确切患病率难以获得。慢性胃炎发病率在不同国家与地区之间存在较大差异,其发病率与幽门螺杆菌(Hp)感染的流行病学重叠,并随年龄增长而增加。

(三)分类

1.基于病因分类:

Hp感染是慢性胃炎的主要病因,可将慢性胃炎分为Hp胃炎和非Hp胃炎。病因分类有助于慢性胃炎的治疗。

2.基于内镜和病理诊断分类:

分为萎缩性和非萎缩性两大类。

3.基于胃炎分布分类:

分为胃窦为主胃炎、胃体为主胃炎和全胃炎三大类。胃体为主胃炎尤其伴有胃黏膜萎缩者,发生胃癌的风险增加;胃窦为主者胃酸分泌增多,发生消化性溃疡的风险增加。

4.特殊类型胃炎的分类:

包括化学性、放射性、淋巴细胞性、肉芽肿性、嗜酸细胞性以及其他感染性疾病所致。

二、病因

(一)病因、诱因或危险因素

1.Hp感染:

是慢性胃炎最主要的原因,Hp感染者几乎都存在胃黏膜活动性炎症,长期感染可致部分患者发生胃黏膜萎缩、肠化生,甚至异型增生、胃癌。

2.饮食和环境因素:

进食过冷、过热以及粗糙、刺激性食物等不良饮食习惯可致胃黏膜损伤。流行病学研究显示,饮食中高盐和缺乏新鲜蔬菜水果与胃黏膜萎缩、肠化生以及胃癌的发生密切相关。

3.自身免疫:

自身免疫性胃炎是自身免疫机制所致的慢性萎缩性胃炎,患者体内产生针对胃组织不同组分的自身抗体。北欧多见,我国少有报道,可伴有其他自身免疫病如甲状腺疾病、1型糖尿病、白癜风、脱发、银屑病等。

4.其他因素:

胆汁反流、抗血小板药物、非类固醇类抗炎药(NSAID)等药物、酒精等外在因素也是慢性胃炎相对常见的病因。其他感染性、嗜酸性粒细胞性、淋巴细胞性、肉芽肿性胃炎和其他自身免疫性疾病累及所致的胃炎则比较少见。

三、诊断

(一)诊断

胃镜及活检组织病理学检查是慢性胃炎诊断和鉴别诊断的主要手段。

1.临床表现:

慢性胃炎无特异性临床表现,多数无明显症状,有症状者主要表现为上腹痛、腹胀、早饱感、嗳气等消化不良表现,部分还伴焦虑、抑郁等精神心理症状。心理因素往往加重患者的临床症状。症状的严重程度与内镜所见及病理组织学分级并不完全一致。自身免疫性胃炎可长时间缺乏典型临床症状,首诊症状常以贫血和维生素B12缺乏引起神经系统症状为主。

2.内镜检查:

上消化道内镜检查是诊断慢性胃炎的最主要方法,对评估慢性胃炎的严重程度及排除其他疾病具有重要价值。有条件的医院对初诊的患者可先行内镜检查,以了解胃黏膜情况,并排除肿瘤等疾病。

由于多数慢性胃炎的基础病变都是炎性反应(充血、渗出)或萎缩,因此,将慢性胃炎分为慢性非萎缩性胃炎及慢性萎缩性胃炎是合理的,也有利于与病理诊断的统一。慢性非萎缩性胃炎内镜下可见黏膜红斑、粗糙或出血点,可有水肿、充血、渗出等表现;慢性萎缩性胃炎内镜下表现为黏膜红白相间,白相为主,皱襞变平、血管透见、伴有颗粒或结节状。

放大内镜结合色素染色或电子染色能清楚地显示胃黏膜微小结构,可指导活检部位,对胃炎的诊断和鉴别诊断及早期发现上皮内瘤变和肠化生具有参考价值。放大内镜下慢性萎缩性胃炎具有特征性改变,表现为胃小凹增宽、分布稀疏等。

3.病理组织学检查:

对慢性胃炎的诊断至关重要,应根据病变情况和需要进行活检。临床实践时可取2~3块,分别在胃窦、胃角和胃体部位活检;科学研究时则应参照新悉尼标准,在胃窦和胃体各取2块,胃角1块;可疑病灶处另外多取活组织检查。病理切片的观察应采用"直观模拟评分法",观察内容包括5项组织学变化和4个分级,5项组织学变化即Hp感染、慢性炎症反应(淋巴细胞、浆细胞和单核细胞浸润)、活动性(中性粒细胞浸润)、萎缩(固有腺体减少)及肠化生;4个分级为无、轻度、中度和重度4级(0、+、++、+++)。临床医师可结合病理结果和内镜所见做出病变范围与程度的判断。

4.实验室检查:

(1)Hp检测:

Hp感染是慢性胃炎的最重要病因,对慢性胃炎患者建议常规检测。常用的Hp检测方法分侵入性和非侵入性方法。侵入性方法需要通过胃镜获取胃黏膜标本进行检测,主要包括快速尿素酶试验、胃黏膜组织切片染色镜检及细菌培养等。非侵入性方法以13C或14C-尿素呼气试验(Hp-UBT)为首选,是评估根除治疗后结果的最佳方法,目前已广泛应用,但需避免抗菌药物、铋剂、抑酸药物的干扰;单克隆粪便抗原试验可作为备选;血清学试验只用于特殊情况,如流行病学调查、消化性溃疡出血、胃黏膜相关淋巴组织(MALT)淋巴瘤、严重的胃黏膜萎缩。

(2)胃蛋白酶原(PG)Ⅰ、Ⅱ以及胃泌素-17(G-17)的检测:

有助于慢性萎缩性胃炎的诊断。PGⅠ是胃蛋白酶的前体,由胃底腺的主细胞和黏液细胞分泌;PGⅡ除胃底腺分泌外,胃窦部的幽门腺和十二指肠近端的Brunner腺也能分泌。当出现萎缩时,血清PGⅠ和PGⅡ水平均下降,PGⅠ下降更显著,PGⅠ/PGⅡ比值随之降低。胃泌素-17是由胃窦部G细胞分泌,其分泌主要受胃内pH值、G细胞数量和进食的影响。PGⅠ、PGⅠ/PGⅡ比值降低,血清G-17水平升高,提示胃体萎缩为主;若PGⅠ及PGⅠ/PGⅡ比值正常,血清G-17水平降低,提示胃窦萎缩为主;全胃萎缩者,PG及G-17均降低。因此PG和G-17的测定有助于胃黏膜萎缩的范围和程度的判断。

(3)血清抗壁细胞抗体、内因子抗体及维生素B12水平测定:

有助于诊断自身免疫性胃炎。最敏感的血清生物标志物是抗壁细胞抗体,但抗壁细胞抗体阳性并非自身免疫性胃炎的特异指标,也可出现在其他自身免疫疾病中。

四、治疗

治疗的目标是去除病因、缓解症状、改善胃黏膜组织学、提高生命质量、预防复发和并发症。

(一)生活方式干预

饮食习惯的改变和生活方式的调整是慢性胃炎治疗的重要部分,建议患者清淡饮食,避免刺激、粗糙食物,避免过多饮用咖啡、大量饮酒和长期吸烟。对于需要服用抗血小板药物、NSAID的患者,是否停药应权衡获益和风险,酌情选择。

(二)药物治疗:

应根据患者的病因、类型及临床表现进行个体化治疗。增加黏膜防御能力,促进损伤黏膜愈合是治疗基础。

1.对因治疗:

(1)Hp阳性慢性胃炎:

根除Hp有利于胃黏膜的修复,显著改善胃黏膜炎性反应,阻止或延缓胃黏膜萎缩、肠化生的发生和发展,甚至有可能部分逆转萎缩。目前推荐根除治疗方案为铋剂四联方案:质子泵抑制剂(PPI)+铋剂+2种抗菌药物。需要注意的是,Hp对克拉霉素、甲硝唑和左氧氟沙星的耐药率(包括多重耐药率)高,而对阿莫西林、四环素和呋喃唑酮的耐药率仍很低。我国多数地区为抗菌药物高耐药地区,推荐经验性铋剂四联治疗方案疗程为14 d,除非当地的研究证实10 d治疗有效(根除率>90%)。

(2)伴胆汁反流的慢性胃炎:

幽门括约肌功能不全导致胆汁反流入胃,削弱或破坏胃黏膜屏障功能,治疗可应用促动力药和/或有结合胆酸作用的胃黏膜保护剂。促动力药物如多潘立酮(10 mg/次、3次/d),莫沙比利(5 mg/次、3次/d)等;铝碳酸镁(1 g/次、3~4次/d)可以结合胆汁酸,增强胃黏膜屏障,减轻或消除胆汁反流所致胃黏膜损伤。熊去氧胆酸可以降低胆汁内的其他胆汁酸,缓解胆汁酸对细胞的毒性,对胃黏膜起保护作用。

(3)药物相关性慢性胃炎:

首先根据患者使用药物的治疗目的评估患者是否可停相关药物;对于必须长期服用的患者应进行Hp检测,阳性者应根除治疗,并根据病情或症状严重程度加强抑酸和胃黏膜保护治疗。PPI是预防和治疗NSAID相关消化道损伤的首选药物,优于H2受体拮抗剂(H2RA)和黏膜保护剂。常用的PPI有奥美拉唑、兰索拉唑、泮托拉唑、艾司奥美拉唑、雷贝拉唑、艾普拉唑等。应避免长期服用,并注意PPI的不良反应。

2.对症治疗:

以上腹部灼热感或上腹痛为主要症状者,可根据病情或症状严重程度选用PPI或H2RA、抗酸剂、胃黏膜保护剂。胃黏膜保护剂具有中和胃酸、保护胃黏膜等作用,有利于黏膜损伤愈合,一般分为外源性(如硫糖铝、铝碳酸镁等)和内源性(如替普瑞酮、瑞巴派特片等),其中内源性黏膜保护剂通过作用更为广泛,可增加黏膜的防御功能,是慢性胃炎治疗的基础。

以上腹饱胀、嗳气、早饱、恶心等为主要表现时,可选择促动力药物如莫沙必利、伊托必利等。

与进食相关的中上腹部饱胀、纳差等可应用消化酶,如米曲菌胰酶片、复方阿嗪米特肠溶片、复方消化酶等。消化酶联合促动力药效果更为明显。

伴焦虑、抑郁等精神心理因素、常规治疗无效和疗效差的患者可给予抗抑郁药物或抗焦虑药物,临床上常用的药物有三环类抗抑郁药如阿米替林以及选择性5-羟色胺再摄取抑制剂如帕罗西汀等。宜从小剂量开始,注意药物的不良反应。此类药物起效慢,应向患者耐心解释,提高其依从性。如焦虑、抑郁症状比较明显,应建议患者就诊精神卫生专科。

五、疾病管理

(一)管理流程

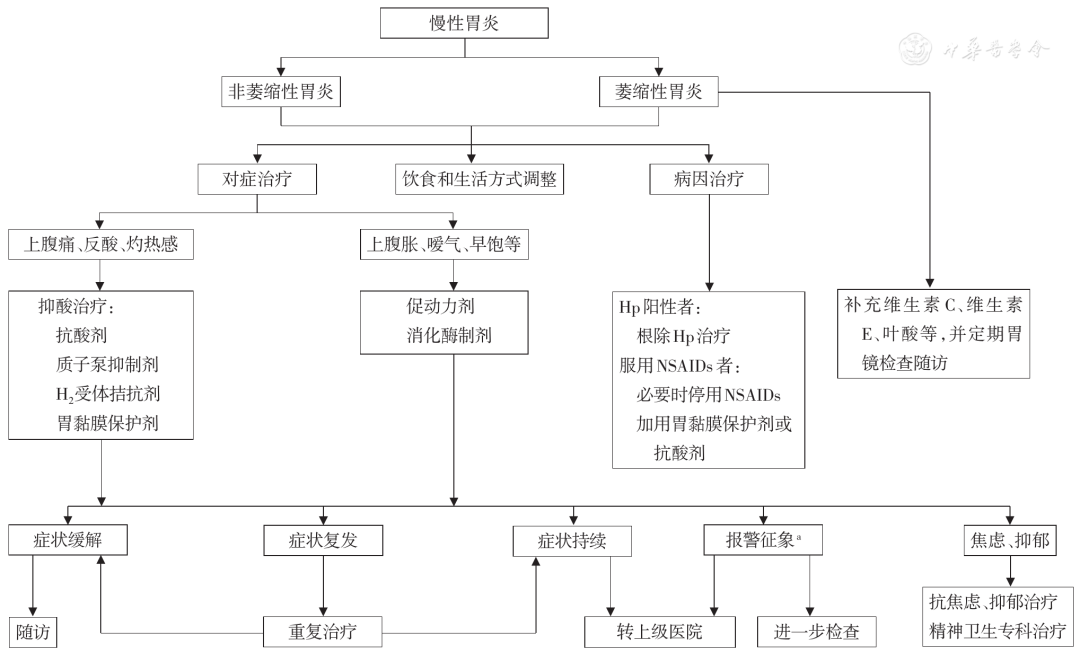

慢性胃炎患者基层管理流程见图2。

注:Hp幽门螺杆菌;NSAID非类固醇类抗炎药;a包括纳差、体重减轻、贫血、呕血或黑便

▲图2 慢性胃炎患者基层管理流程

来源:中华全科医师杂志

查看更多