查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

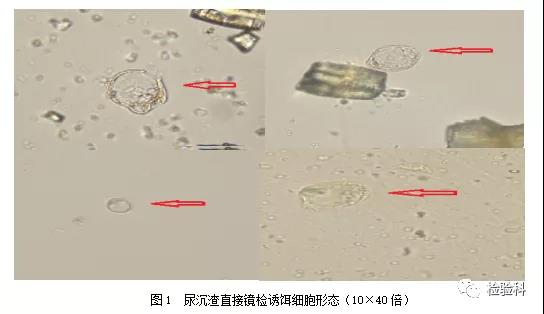

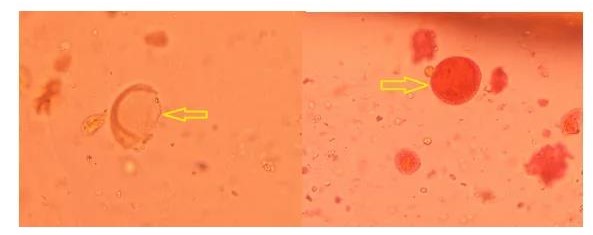

患者男性,65岁,临床诊断冠心病,住院期间检查尿液分析,在其尿沉渣镜检时发现几个胞体圆形或类圆形、核质比高、似有瘤状突起的细胞,形似肿瘤细胞(图1),但显微镜下仔细观察可见细胞核内有大量颗粒呈布朗运动(视频),联想到其他公众号及尿液细胞图谱中多次见过的一种尿液中少见细胞——诱饵细胞(decoy cell),在伊红活体染色下,核膜更加清晰(图2)。

图2 尿沉渣伊红染色下的诱饵细胞形态(10×40倍)

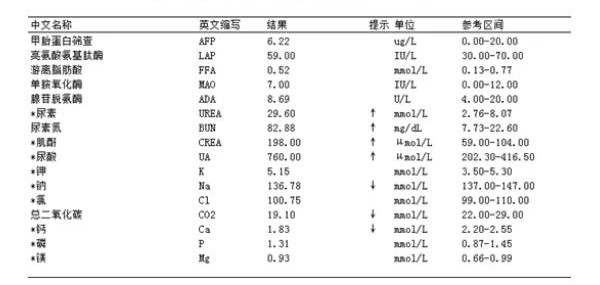

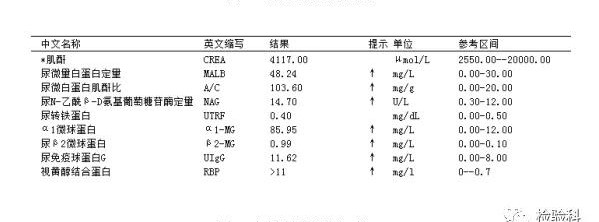

查阅患者其他实验室检查结果后发现,该患者肾功能结果显示尿素29.60 mmol/L(2.76~8.07 mmol/L),尿素氮82.88 ng/dl (7.73~22.60 ng/dl),肌酐198.00 umol/L(59.00~104.00 umol/L),尿酸760.00 umol/L(202.30~416.50 umol/L)(图3),4项检测结果均明显高于参考范围,说明患者已出现肾功能不全。尿液肾损伤检测示尿微量白蛋白、尿微量白蛋白肌酐比、尿N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶定量、尿转铁蛋白、α1微球蛋白、尿β2微球蛋白、尿免疫球蛋白G、视黄醇结合蛋白均增高(图4),说明患者肾小球和肾小管均有损伤。空腹血糖 14.01 mmol/L。联系临床医生得知该患者有肺癌骨转移、高血压、糖尿病Ⅲ期、慢性肾功能不全等。从患者罹患的多种疾病来看,此时患者免疫力低下,那么尿中见到的诱饵细胞是否与此相关呢?

图3 患者肾功能检测结果

图4 患者尿液肾损伤检测结果

多瘤病毒(PV)是一类可以感染人类的、无囊膜的正二十面体小DNA病毒,目前发现有13种存在于人类。其中人多瘤病毒(BKV)和JC病毒(JCV)是多瘤病毒中比较重要的2种病毒。多瘤病毒一般在儿童期通过唾液或支气管感染,但常无症状,后移至人的肾脏、输尿管、膀胱等部位的上皮细胞处于潜伏状态,与宿主长期共存。在免疫抑制或器官移植后被激活。BK病毒激活可能与出血性膀胱炎(HC)、多瘤病毒性肾病(BKVAN)、输尿管狭窄、肺炎、视网膜炎及脑膜炎有关,以出血性膀胱炎、多瘤病毒性肾病最为常见。

肾移植后患者需要长期应用免疫抑制剂,导致机体抵抗力下降,会使BK病毒、JC病毒等多瘤病毒快速复制扩增,破坏肾小管上皮细胞和尿路上皮细胞的结构,形成诱饵细胞。当大量的病毒颗粒透过细胞壁进入尿液会形成病毒尿症,此时检测BK病毒、JC病毒的DNA可呈阳性,甚至高载量。随后尿中大量病毒通过组织间隙和毛细血管进入血液循环,导致病毒血症。若机体仍然处于重度免疫抑制状态,无法引起抗病毒免疫应答,最终肾血流中的病毒渗透至肾间质组织与尿液病毒共同作用,引发BKVAN,导致1%~5%的移植肾失去功能。

肾移植术后发生BK病毒感染受者的尿检诱饵细胞计数、尿BK病毒DNA载量和血BK病毒DNA载量呈线性关系,说明BK病毒感染是一个连续进展的过程。在肾移植术后患者的尿沉渣中检出诱饵细胞平均比病毒血症和病理诊断分别提前52天和81天,在预测BK病毒相关肾病的发生时,具有费用低,标本留取方便的优势。另外造血干细胞移植后迟发性出血性膀胱炎多由BK病毒再激活引起,是造血干细胞移植(HSCT)后最常见的并发症之一,主要依靠BK病毒DNA检测在BK病毒相关出血性膀胱炎中起监测作用,而用尿中检出诱饵细胞监测HSCT后发生出血性膀胱炎的报道较少。

诱饵细胞是肾小管上皮细胞或尿路上皮细胞感染BK病毒、JC病毒等多瘤病毒后出现特征性变化的细胞,病毒在细胞核内复制,破坏细胞核结构,使细胞核明显胀大,呈毛玻璃样或泡沫样改变,核膜明显增厚,染色质结构破坏,细胞核似气球样或空泡样向外凸出,细胞质明显变性,胞膜边缘不光滑或不完整,容易被误认为肿瘤细胞,因此得名诱饵细胞,又称诱骗细胞,即病毒包涵体细胞。那些呈布朗运动的颗粒是被病毒破坏的染色质形成的病毒包涵体,而非细胞变性和坏死。Koh Myoung Ju等研究认为,诱饵细胞在高倍视野中≥10个与多瘤病毒PCR反应阳性均和PV肾病有关,但都不是急性排斥反应的预测因子。

诱饵细胞与肿瘤细胞的鉴别点主要是:诱饵细胞可见包涵体颗粒,胞核呈气球样向外膨出,染色质结构破坏,无核仁。而肿瘤细胞无包涵体,细胞核多增大,染色质呈均匀颗粒状,多可见大而清晰的核仁。二者的鉴别除了直接镜检外,还需要借助相差显微镜检查,或通过S染色和SM染色等活体染色方法及瑞氏染色和巴氏染色来区分。有学者研究证实用活体染色法检测尿液中的诱饵细胞,在筛查肾移植术后患者长期应用免疫抑制剂而感染多瘤病毒方面有重要意义。

通过筛查尿液中诱饵细胞数量,可以预示多瘤病毒的激活,结合多瘤病毒DNA,帮助临床医生及时调整免疫抑制剂用量或类型,减少病毒的复制,避免BKVAN、HC、输尿管狭窄等的发生,对改善患者预后有重要价值。

本文患者患有肺癌骨转移、高血压、糖尿病Ⅲ期、慢性肾功能不全等多种疾病,机体免疫力低下是必然的,因此考虑其体内多瘤病毒存在大量复制,多瘤病毒累及到膀胱、肾脏或输尿管,被多瘤病毒侵蚀的上皮细胞脱落到尿液中形成诱饵细胞,从而有可能加速了糖尿病肾病的发生和进展速度。因此检验人员掌握诱饵细胞的形态特点,在尿液检查时通过直接镜检、活体染色或瑞氏染色,必要时借助相差显微镜检查正确辨识并报告尿中的诱饵细胞数量,并多与临床医生沟通,可以帮助临床及早发现多瘤病毒引发的肾炎、输尿管狭窄或出血性膀胱炎,是一种简单实用的筛查手段。

作者:中国中医科学院西苑医院 刘爱华、唐玉凤

本文首发自检验科

查看更多