查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

作者:南方医科大学南方医院 张建武 曾庆春 许顶立

1.常见的高动力循环病因主要有哪些?

常见的有甲状腺功能亢进、严重贫血、动-静脉瘘、脚气病。

2.常见的引起后负荷增加的心衰病因有哪些?

高血压、主动脉口狭窄、肥厚性梗阻型心肌病、肺动脉口狭窄、各种原因所致的肺动脉高压。

心衰的分期对于心衰的诊治至关重要,不同阶段的治疗干预各不相同,本文将基于指南及临床实践,针对心衰的分期和心衰的预防展开分享。

心力衰竭 (HF)在临床上通常根据其发生、发展过程分为4个阶段,旨在强调心衰重在预防。通过控制心衰的危险因素、治疗无症状的左心室收缩功能异常等有助于延缓或预防心衰的发生。

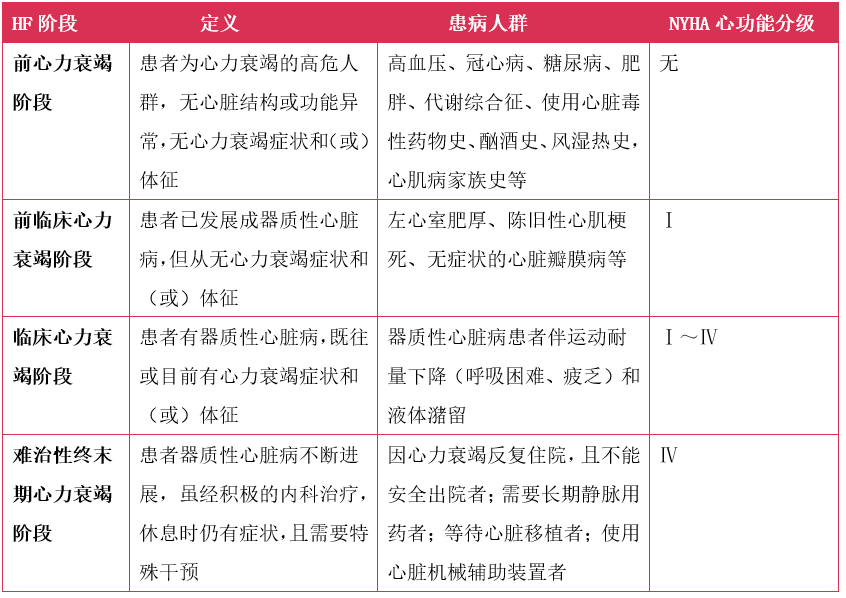

目前认为心衰是慢性、自发进展性疾病,神经内分泌系统激活导致心肌重构是引起心衰发生和发展的关键因素。心肌重构最初可以对心功能产生部分代偿,但随着心肌重构的加剧,心功能逐渐由代偿向失代偿转变,出现明显的症状和体征。故根据心衰发生发展过程,分为4个阶段(表1):阶段A(心衰危险因素期)、阶段B(心衰前期)、阶段C(临床心衰期)和阶段D(心衰晚期)。纽约心脏协会(NYHA)心功能分级是临床常用的心功能评估方法(表2),主要用于描述阶段C和阶段D患者的症状和功能。HF的分期强调了疾病的发生发展过程,心衰晚期和进展与生存率降低相关。各阶段的治疗干预不同,A期旨在防治危险因素,B期治疗风险因素和结构性心脏病以预防心衰发生,C期和D期减少症状、延缓心衰进程、降低死亡率。

表1 心力衰竭4个阶段与NYHA心功能分级的比较

(点击查看大图)

1)高血压

高血压是心衰最常见的危险因素,长期有效控制血压可以使心衰风险降低50%。根据高血压指南控制高血压以预防或延缓心衰的发生。对存在多种心血管疾病危险因素、靶器官损伤或心血管疾病的高血压患者,血压应控制在130/80 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa)以下。

2)血脂异常

根据血脂异常指南进行调脂治疗以降低心衰发生的风险。对冠心病患者或冠心病高危人群,推荐使用他汀类药物预防心衰。

3)糖尿病

糖尿病是心衰发生的独立危险因素,尤其女性患者发生心衰的风险更高。推荐根据目前糖尿病指南控制糖尿病。近期的研究显示,钠-葡萄糖共转运蛋白2抑制剂(恩格列净、达格列净和卡格列净)能够降低具有心血管高危风险的2型糖尿病患者死亡率和心衰住院率。非奈利酮是一种具有高效力和选择性的新非甾体类醛固酮受体拮抗剂。研究显示,在糖尿病肾病患者中,非奈利酮可改善心血管结局,降低心衰住院发生率。基于此,2023年ESC指南更新建议慢性肾病合并2型糖尿病患者使用非奈利酮[eGFR>25 ml/(min·1.73 m2)],以降低心衰住院风险。

4)其他危险因素

对肥胖、糖代谢异常的控制也可能有助于预防心衰发生,戒烟和限酒有助于预防或延缓心衰的发生。健康的生活习惯(如规律的体育活动、健康的饮食模式和戒烟)可降低心衰患病风险,并且终身受益。

5)利钠肽筛查高危人群

Framingham研究证实BNP可预测新发心衰的风险。心衰高危人群(高血压、糖尿病、血管疾病等)经利钠肽筛查(BNP>50 ng/L),然后接受专业团队的管理和干预,可预防心衰的发生。故建议检测利钠肽水平以筛查心衰高危人群(心衰A期),控制危险因素和干预生活方式,有助于预防左心室功能障碍或新发心衰。

①对心肌梗死后无症状性左心室收缩功能障碍[包括LVEF降低和(或)局部室壁活动异常]的患者,推荐使用血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)和β受体阻滞剂以预防和延缓心衰发生,延长寿命;

②对不能耐受ACEI的患者,推荐血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂(ARB)。在急性ST段抬高型心肌梗死的早期进行冠状动脉介入治疗减少梗死面积,可降低发生HFrEF的风险。

③在急性心肌梗死后尽早使用ACEI/ARB、β受体阻滞剂和醛固酮受体拮抗剂,特别是存在左心室收缩功能障碍的患者,可降低心衰住院率和死亡率。

④稳定性冠心病患者可考虑使用ACEI预防或延缓心衰发生。所有无症状的LVEF降低的患者,为预防或延缓心衰发生,推荐使用ACEI和β受体阻滞剂。

⑤存在心脏结构改变(如左心室肥厚)的患者应优化血压控制,预防发展为有症状的心衰。

心衰的预防至关重要,建议对所有患者进行临床评估以识别心衰危险因素,临床证据显示通过控制心衰危险因素、治疗无症状的左心室收缩功能异常等有助于延缓或预防心衰的发生。

1.心力衰竭可分为哪4个阶段?

2.对于心力衰竭最常见的危险因素是哪个?

心力衰竭恶化的定义是什么?如何早期识别?敬请期待明日文章!

原创内容,转载须授权

南方医科大学南方医院心血管内科医学博士 副主任医师。擅长各种心律失常疾病的诊治及射频消融起搏器介入手术。

主持国家自然科学基金青年基金项目一项,以第一作者发表SCI论文数篇。现为卫健委心律失常介入(导管消融)培训导师;广东省胸部疾病学会心血管内科学专业委员会常务委员;广东省医院协会心血管疾病质控管理分会房颤学组委员;广东省医学会心脏与电生理分会基层工作组委员。

医学博士,南方医科大学南方医院心血管内科主任医师,教授,博士生导师,博士后合作导师,“广东特支计划”科技创新青年拔尖人才、广东省杰出青年医学人才获得者,曾到University of Colorado Denver访学。长期致力于心血管疾病发病机制和防治研究,以第一/通讯作者在本领域国际权威学术期刊Circulation、Sci Adv、PNAS、Cardiovasc Res、ATVB等发表多篇原创性SCI论著,主持国家自然科学基金及省市级等科研项目十余项。荣获全国第五届“中青年心血管病学菁英”、广东省优博、“羊城好医生”等荣誉,申请国家专利十余项。担任中华医学会心血管急重症学组委员、广东省医师协会心力衰竭医师分会常委、大湾区心脏协会结构性心脏病分会副主委等。

担任国家心血管病专家委员会委员;国家心血管病专家委员会心力衰竭专业委员会副主任委员;中华医学会心血管病学分会委员兼心力衰竭学组副组长;中国医师协会心血管内科医师分会常务委员兼心血管急危重症学组副组长;中国医师协会心力衰竭专业委员会副主任委员;中国医师协会高血压专业委员会委员;中国老年医学学会心血管病分会副会长;广东省医疗行业协会心血管病管理分会主任委员;广东省医师协会心力衰竭专业医师分会主任委员等。

查看更多