查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

2022-2024年是脑卒中防治工程质量管理年,为促进各地卒中中心规范开展脑卒中防治工作,落实《加强脑卒中防治工作减少百万新发残疾工程综合方案》,国家卫生健康委脑防委办公室对《中国脑卒中防治指导规范(2021年版)》进行了梳理,通过微信公众号推送,请相关单位结合实际参照执行。

中国短暂性脑缺血发作早期诊治指导规范

短暂性脑缺血发作(transient ischemic attack,TIA)是脑、脊髓或视网膜局灶性缺血所致的、未发生急性脑梗死的短暂性神经功能障碍。TIA 与缺血性脑卒中有着密不可分的联系,大量研究显示,TIA 患者在近期有很高的脑卒中发生风险。相关荟萃分析指出,TIA 患者发病后第 2 天、第 7 天、第 30 天和第 90 天内的脑卒中发生风险分别为 3.5%、5.2%、8.0%和 9.2%,上述数据证实 TIA 是急性缺血性脑血管病之一,是缺血性脑卒中的高危信号。2010 年我国 TIA 流行病学调查显示,我国成人标化的 TIA 患病率为 2.27%,知晓率仅为 3.08%,在整体 TIA 人群中,有 5.02%的人接受了治疗,仅 4.07%接受了指南推荐的规范化治疗。研究估算,全国有 2 390 万 TIA 患者,意味着 TIA 已成为中国脑卒中沉重负担的重要推手。根据国内外经验,对 TIA 患者进行早期干预和治疗,能够显著降低脑卒中复发风险,也是减轻脑卒中疾病负担的最佳方法。为进一步推动国家卫生 健康委脑卒中防治工程的顺利进行,规范管理脑卒中高危人群,特编写《中国短暂性脑缺血发作早期诊治指导规范》。

一、短暂性脑缺血发作的定义及应用

【指导规范】

从本质上来说,TIA 和脑梗死是缺血性脑损伤这一动态过程的不同阶段。建议在急诊时,对症状持续≥30 分钟者,按照急性缺血性脑卒中流程开始绿色通道 评估。在有条件的医院,尽可能采用弥散加权磁共振(diffusion weighted imaging, DWI)作为主要诊断技术手段,如未发现急性脑梗死证据,诊断为影像学确诊TIA。如有明确的急性脑梗死证据,则无论发作时间长短均不再诊断为 TIA。对无急诊DWI诊断条件的医院,尽快尽可能完善其他结构影像学检查,对于24小时内发现脑相应部位急性梗死证据者,诊断为脑梗死,未发现者诊断为临床确诊TIA。对于以社区为基础的流行病学研究,鉴于常规采用组织学标准诊断不具有可操作性,同时考虑到与国际上、既往流行病学研究数据的可比性和延续性,建议仍采用传统24小时的定义,诊断为临床确诊 TIA。

【证据】

1.经典的“时间-症状”TIA 的概念源于 20 世纪 50~60 年代。1958 年,著名神经病学教授 Miller Fisher 提出了 TIA 概念的雏形,首次提出了 TIA 的临床特征:症状可持续数分钟到数小时,但大多数发作 5~10 分钟。

2.1965 年第四届普林斯顿会议以及 1975 年美国国立卫生院发布的《脑血管病分类大纲》确定了传统的基于“时间-症状”的 TIA 定义:“突然出现的局灶性或全脑的神经功能障碍,持续时间不超过 24 小时,且除外非血管源性原因”。

3.2002 年,美国 TIA 工作小组提出了新的定义:“由于局部脑或视网膜缺血引起的短暂性神经功能缺损,典型临床症状持续不超过 1 小时,且在影像学上无急性脑梗死的证据”。

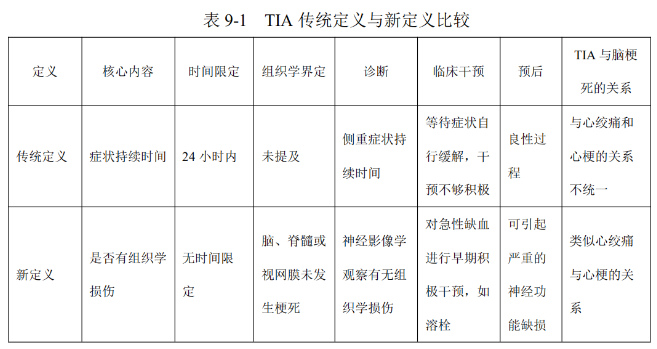

4.2009 年,美国卒中协会(American Stroke Association,ASA)再次更新了TIA 的定义:“脑、脊髓或视网膜局灶性缺血所致的、不伴急性梗死的短暂性神经功能障碍”。TIA 定义的演变过程,体现出人们对 TIA 这一疾病认识的逐步深入。在影像学检查尚不发达的 20 世纪 70 年代以前,人们更多的是依靠症状以及症状持续时间来定义 TIA,但随着神经影像学的发展,DWI 等磁共振检查技术的逐渐普及,对传统“时间-症状”TIA 的定义提出了挑战。研究显示,在由传统“时间- 症状”定义诊断下的 TIA 患者中,30%~50%在 DWI 出现了新发脑梗死,鉴于此, 2009 年 AHA 对 TIA 定义进行了更新,新 TIA 定义认为有无梗死病灶是鉴别诊断 TIA 和脑梗死的唯一依据,而不考虑症状持续时间,新的定义淡化了“时间- 症状”的概念,强调了“组织学损害”。此外,新定义还将脊髓缺血导致的急性短暂性神经功能缺损也归入 TIA 的范畴。传统定义与新定义的比较见表 9-1。

二、短暂性脑缺血发作早期诊断与评价

【指导规范】

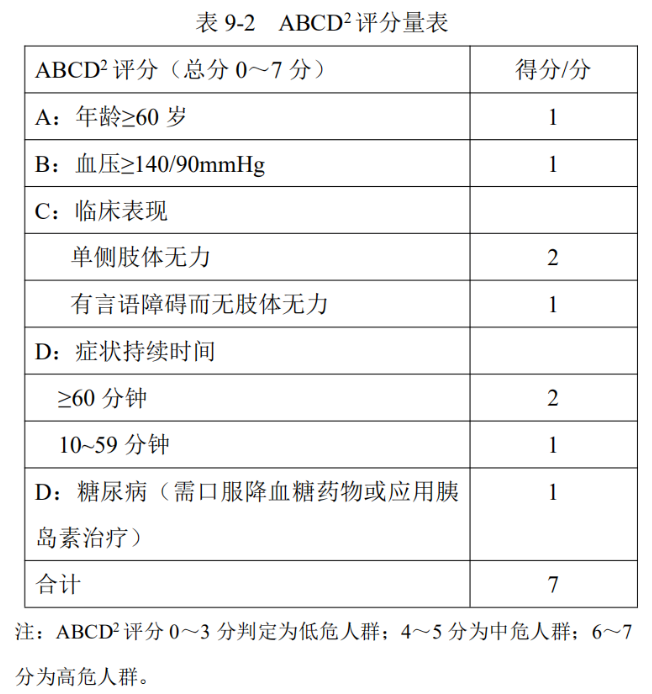

1.TIA 发病后 2~7 天内为脑卒中的高风险期,优化医疗资源配置,建立以 ABCD2评分(表 9-2)分层以及影像学为基础的急诊医疗模式,尽早启动 TIA 的 评估与二级预防。

2.新发 TIA 按急症处理,如果患者在症状发作 72 小时内,并存在以下情况之一者,建议入院治疗:①ABCD2评分≥3 分;②ABCD2 评分 0~2 分,但不能保证 2 天之内能在门诊完成系统检查的患者;③ABCD2评分 0~2 分,并有其他证据提示症状由局部缺血造成。

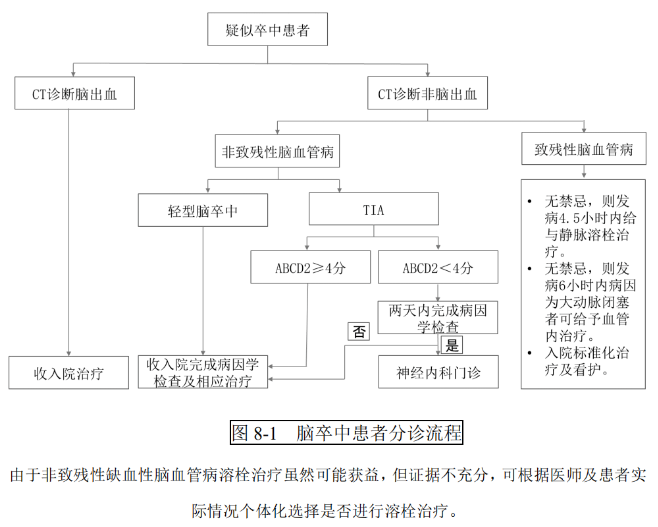

3.对新发 TIA 患者进行全面的检查及评估(图 8-1)。

(1)一般检查:评估包括心电图、全血细胞计数、凝血功能、血电解质、 肾功能及快速血糖和血脂测定。

(2)血管检查:CT 血管成像(CTA)、磁共振血管成像(MRA)、血管超声、全脑血管造影(DSA)可发现重要的颅内外血管病变。其中 DSA 是颈动脉内膜切除术(CEA)和颈动脉支架治疗(CAS)术前评估的金标准。

(3)侧支循环代偿及脑血流储备评估:应用 DSA、脑灌注成像和/或经颅彩色多普勒超声(TCD)检查等评估侧支循环代偿及脑血流储备,对于鉴别血流动力学型 TIA 及指导治疗非常必要。

(4)易损斑块的检查:易损斑块是动脉栓子的重要来源。颈部血管超声、血管内超声、高分辨 MRI 及 TCD 微栓子监测有助于对动脉粥样硬化的易损斑块进行评价。

(5)心脏评估:疑为心源性栓塞,或 45 岁以下颈部和脑血管检查及血液学筛选未能明确病因者,推荐进行经胸超声心动图(transthoracic echocardiography, TTE)和/或经食管超声心动图(transesophageal echocardiography,TEE)检查,可能发现心脏附壁血栓、房间隔的异常(房室壁瘤、卵圆孔未闭、房间隔缺损)、 二尖瓣赘生物以及主动脉弓粥样硬化等多栓子来源。

(6)根据病史做其他相关检查

【证据】

1.ABCD2评分公布于 2007 年,该评分用于预测 TIA 后 2 天内脑卒中的发生风险。其评分内容与 ABCD 评分相比,增加了糖尿病这一危险因素。ABCD2评分来自4 组人群共计 2 893 人的队列研究,结果显示高危组(6~7 分)、中危组 (4~5 分)和低危组(0~3 分)患者在 TIA 后 2 天内发生脑卒中的风险分别为 8.1%、 4.1%和 1.0%,有很高的脑卒中风险预测价值。目前,ABCD2评分是 ABCD 评分 系统中应用最广泛的评分,并且在我国人群中也得到了很好的验证。

2.目前,随着影像学技术的日益普及推广,影像学对 TIA 后脑卒中发生风险的预测作用被逐渐重视。如果临床表现为 TIA 患者存在新发脑梗死或颅内外动脉狭窄,则脑卒中发生的风险显著增加。已经有研究质疑单纯依靠症状及病史的评分系统的价值,而突出强调影像学预测脑卒中风险的作用,但仍需要更多的研究予以证实。

3.SOS-TIA(a Transient Ischemic Attack Clinic with Round-the-Clock Access) 研究的目的在于调查对 TIA 患者进行快速评估、治疗能否减少脑卒中复发风险。该研究入组了 1 085 例症状发作 24 小时内的疑似 TIA 的门诊患者,对其进行快 速评估和诊断,对轻型、肯定或可疑 TIA 患者立即给予抗血栓治疗。结果显示确诊的 TIA 患者 90 天脑卒中发生率为仅为 1.24%,远低于通过 ABCD2 预测的 5.96%。

4.EXPRESS(Effect of Urgent Treatment of Transient Ischemic Attack and Minor Stroke on Early Recurrent Stroke)研究是一项前后对照研究。研究包括两个阶段, 第一阶段入组 310 例 TIA 患者,治疗方式采取 TIA 门诊预约,首诊医师推荐治疗;第二阶段入组 281 例 TIA 患者,采取取消预约,建立 TIA 门诊,确诊 TIA 后立即给予治疗。结果显示对 TIA 患者进行早期积极干预治疗,可降低 90 天脑卒中发生风险达 80%,且未增加出血等不良事件,同时早期积极的强化干预可显著减少患者的住院天数、住院费用和 6 个月的残疾率。

SOS-TIA 和 EXPRESS 研究结果显示,TIA 患者的二级预防应从急性期就开始实施。通过分析英国 2010—2012 年 TIA 专病门诊的数据库结果显示,在 TIA 专病门诊接受诊治的 TIA 或轻型脑卒中患者 90 天的脑卒中发生率仅为 1.3%。因 此,TIA 门诊的建立是行之有效的措施。各国指南也均强调对于 TIA 患者的早期干预。

三、短暂性脑缺血发作的治疗

由于 TIA 在发病机制及临床表现方面与缺血性脑卒中非常类似,因此国际上通常将 TIA 和缺血性脑卒中列入相同的预防及治疗指南中。为简化操作流程,本 TIA 治疗的指导规范具体循证医学证据见《中国缺血性脑卒中和短暂性脑缺血发作二级预防指南 2014》及《中国急性缺血性脑卒中诊治指南 2018》,并补充最新循证医学证据。

(一)急性期溶栓治疗

1.TIA 是重要的急性病症,早期致残率及复发风险高,在急诊时,对症状持续≥30 分钟者,应按急性缺血性脑卒中流程开始绿色通道评估。

2.到目前为止,TIA 溶栓治疗仍缺乏循证医学证据,建议对于合并大动脉狭窄、NIHSS 评分高的患者,参考缺血性脑卒中急性期血管再通治疗原则进行静脉溶栓或机械取栓等治疗。

(二)口服抗栓药物治疗

1.非心源性 TIA 的抗栓治疗

(1)对于非心源性 TIA 患者,建议给予口服抗血小板药物而非抗凝药物预防脑卒中复发及其他心血管事件的发生。

(2)阿司匹林(50~325mg/d)或氯吡格雷(75mg/d)单药治疗均可以作为首选抗血小板药物。阿司匹林抗血小板治疗的最佳剂量为 75~150mg/d。阿司匹林 (25mg)+缓释型双嘧达莫(200mg)2 次/d 或西洛他唑(100mg)2 次/d,均可作为阿司匹林和氯吡格雷的替代治疗药物。最新证据:最近公布的替格瑞洛与阿司匹林治疗急性缺血性卒中与 TIA 的研究(Acute Stroke or Transient ischaemic Attack Treated with Aspirin or Ticagrelor and Patient Outcomes,SOCRATES)研究结果表明,非心源性高危 TIA(ABCD2评分≥4 分)患者,发病 24 小时内给予替格瑞洛治疗,其安全性与阿司匹林无异,但有效性并不优于阿司匹林。因此,抗血小板药物应在患者危险因素、费用、耐受性和其他临床特性的基础上进行个体化选择。

(3)发病在 24 小时内,具有脑卒中高复发风险(ABCD2 评分≥4 分)的急性非心源性 TIA,应尽早给予阿司匹林联合氯吡格雷治疗 21 天。此后阿司匹林或氯吡格雷均可作为长期二级预防一线用药。最新证据:最新公布的新发 TIA 和轻型缺血性卒中的血小板抑制治疗(Platelet-Oriented Inhibition in New TIA and Minor Ischemic Stroke,POINT)研究结果进一步证明了该治疗方案的合理性。该研究表明,阿司匹林联合氯吡格雷治疗 90 天,可以降低非心源性高危 TIA 患者 90 天时联合心血管事件的发生风险,但同时也增加了出血事件的发生率。因 此,非心源性高危 TIA,急性期阿司匹林联合氯吡格雷治疗以 21 天为宜。

(4)发病 30 天内伴有症状性颅内动脉严重狭窄(狭窄率 70%~99%)的 TIA 患者,应尽早给予阿司匹林联合氯吡格雷治疗 90 天。此后阿司匹林或氯吡格雷均可作为长期二级预防一线用药。

(5)伴有主动脉弓动脉粥样硬化斑块证据的 TIA 患者,推荐抗血小板及他汀类药物治疗。口服抗凝药物与阿司匹林联合氯吡格雷药物治疗效果的比较尚无 肯定结论。

(6)非心源性 TIA 患者,不推荐常规长期应用阿司匹林联合氯吡格雷抗血小板治疗。

2.心源性栓塞性 TIA 的抗栓治疗

(1)对伴有心房颤动(包括阵发性)的 TIA 患者,推荐使用适当剂量的华法林口服抗凝治疗,预防再发的血栓栓塞事件。华法林的目标剂量需维持 INR 在 2.0~3.0。

(2)新型口服抗凝剂可作为华法林的替代药物,新型口服抗凝剂包括达比加群、利伐沙班、阿哌沙班以及依度沙班,选择何种药物应考虑个体化因素。

(3)伴有心房颤动的 TIA 患者,若不能接受口服抗凝药物治疗,推荐应用阿司匹林单药治疗。也可以选择阿司匹林联合氯吡格雷抗血小板治疗。

(4)伴有心房颤动的 TIA 患者,应根据缺血的严重程度和出血转化的风险,选择抗凝时机,给予抗凝治疗预防脑卒中复发,对于出血风险高的患者,应适当延迟抗凝启动时间。

(5)TIA 患者,尽可能接受 24 小时的动态心电图检查。对于原因不明的患者,建议延长心电监测时间,以确定有无抗凝治疗指征。

(6)伴有急性心肌梗死的 TIA 患者,影像学检查发现左心室附壁血栓形成,推荐给予至少 3 个月的华法林口服抗凝治疗(目标 INR 值为 2.5;范围 2.0~3.0)。如无左心室附壁血栓形成,但发现前壁无运动或异常运动,也应考虑给予 3 个月的华法林口服抗凝治疗(目标 INR 值为 2.5;范围 2.0~3.0)。

(7)对于有风湿性二尖瓣病变但无心房颤动及其他危险因素(如颈动脉狭窄)的 TIA 患者,推荐给予华法林口服抗凝治疗(目标 INR 值为 2.5;范围 2.0~ 3.0)。

(8)对于已使用华法林抗凝治疗的风湿性二尖瓣疾病患者,发生 TIA 后,不应常规联用抗血小板治疗。但在使用足量的华法林治疗过程中仍出现缺血性脑卒中或 TIA 时,可加用阿司匹林抗血小板聚集治疗。

(9)不伴有心房颤动的非风湿性二尖瓣病变或其他瓣膜病变(局部主动脉弓钙化、二尖瓣环钙化、二尖瓣脱垂等)的 TIA 患者,可以考虑抗血小板聚集治疗。

(10)对于植入人工心脏瓣膜的 TIA 患者,推荐给予长期华法林口服抗凝治疗。

(11)对于已经植入人工心脏瓣膜的既往有 TIA 病史的患者,若出血风险低,可在华法林抗凝的基础上加用阿司匹林。

(三)症状性大动脉粥样硬化性短暂性脑缺血发作的非药物治疗

1.颈动脉颅外段狭窄

(1)对于近期发生 TIA 合并同侧颈动脉颅外段中、重度狭窄(50%~99%) 的患者,如果预计围手术期死亡和脑卒中复发风险<6%,推荐进行 CEA 或 CAS 治疗。CEA 或 CAS 的选择应依据患者个体化情况决定。

(2)颈动脉颅外段狭窄程度<50%时,不推荐行 CEA 或 CAS 治疗。

(3)当 TIA 患者有行 CEA 或 CAS 的治疗指征时,如果无早期再通禁忌证,应在 2 周内进行手术。

2.颅外椎动脉狭窄

伴有症状性颅外椎动脉粥样硬化狭窄的 TIA 患者,内科药物治疗无效时,可选择支架置入术作为内科药物治疗的辅助技术手段。

3.锁骨下动脉狭窄和头臂干狭窄

(1)锁骨下动脉狭窄或闭塞引起后循环缺血症状(锁骨下动脉盗血综合征) 的 TIA 患者,如果标准内科药物治疗无效,且无手术禁忌,可行支架置入术或 外科手术治疗。

(2)颈总动脉或者头臂干病变导致的 TIA 患者,内科药物治疗无效,且无手术禁忌,可行支架置入术或外科手术治疗。

4.颅内动脉狭窄

对于症状性颅内动脉粥样硬化性狭窄≥70%的 TIA 患者,在标准内科药物治疗无效的情况下,可选择血管内介入治疗作为内科药物治疗的辅助技术手段,但对于患者的选择应严格且慎重。

(四)危险因素控制

1.高血压

(1)既往未接受降压治疗的 TIA 患者,发病数天后如果收缩压≥140mmHg 或舒张压≥90mmHg,应启动降压治疗;对于血压<140/90mmHg 的患者,其降压获益并不明确。

(2)既往有高血压病史且长期接受降压药物治疗的 TIA 患者,如果没有绝对禁忌,发病后数天应重新启动降压治疗。

(3)由于颅内大动脉粥样硬化性狭窄(狭窄率为 70%~99%)导致的 TIA 患者,推荐将收缩压降至 140mmHg 以下、舒张压降至 90mmHg 以下。由于低血流动力学原因导致的 TIA 患者,应权衡降压速度与幅度对患者耐受性及血流动力学的影响。

(4)抗高血压药物种类和剂量的选择以及降压目标值应个体化,应全面考虑药物、脑卒中的特点和患者三方面因素。

2.脂代谢异常

(1)对于非心源性 TIA 患者,无论是否伴有其他动脉粥样硬化证据,推荐给予强化他汀类药物长期治疗以减少脑卒中和心血管事件的风险。有证据表明, 当LDL-C下降≥50%或LDL≤70mg/dl(1.8mmol/L)时,二级预防更为有效。

(2)对于 LDL-C≥100mg/dl(2.6mmol/L)的非心源性 TIA 患者,推荐应用强化他汀类药物治疗,以降低脑卒中和心血管事件风险;对于 LDL-C<100mg/dl (2.6mmol/L)的 TIA 患者,目前虽缺乏证据,但仍推荐应用强化他汀类药物治疗。

(3)由颅内大动脉粥样硬化性狭窄(狭窄率为 70%~99%)导致的 TIA 患 者,推荐应用高强度他汀类药物长期治疗以减少脑卒中和心血管事件风险,推荐 目标值为 LDL-C≤70mg/dl(1.8mmol/L)。颅外大动脉狭窄导致的 TIA 患者,推荐高强度他汀类药物长期治疗以减少脑卒中和心血管事件。

(4)长期使用他汀类药物治疗总体上是安全的。有脑出血病史的非心源性 TIA 患者应权衡风险和获益合理使用。

(5)他汀类药物治疗期间,如果监测指标持续异常并排除其他影响因素,或出现与指标异常相应的临床表现,应及时减药或停药观察(参考:肝酶超过 3 倍正常值上限,应减药观察;肌酶超过 5 倍正常值上限,应停药观察);老年人或合并严重脏器功能不全的患者,初始剂量不宜过大。

3.糖代谢异常和糖尿病

(1)TIA 患者糖代谢异常的患病率高,糖尿病和糖尿病前期是缺血性脑卒中患者脑卒中复发或死亡的独立危险因素,临床医师应提高对 TIA 患者血糖管理的重视。

(2)TIA 患者发病后均应接受空腹血糖、糖化血红蛋白监测,无明确糖尿病病史的患者在急性期后应常规接受口服葡萄糖耐量试验来筛查糖代谢异常和糖尿病。

(3)对糖尿病或糖尿病前期患者进行生活方式和/或药物干预能减少缺血性脑卒中和 TIA 事件的发生率,推荐 HbA1c 治疗目标为<7%。降血糖方案应充分考虑患者的临床特点和药物的安全性,制订个体化的血糖控制目标,要警惕低血糖事件带来的危害。

(4)TIA 患者在控制血糖水平的同时,还应对患者的其他危险因素进行全面综合的管理。

(5)伴有胰岛素抵抗的 TIA 患者可以根据个体化情况给予口服吡格列酮预防脑卒中发生,但要注意治疗带来的骨折等风险。新证据:研究表明,伴有胰岛素抵抗的患者脑卒中发生风险显著升高,且伴有胰岛素抵抗的急性缺血性脑卒中患者溶栓后预后不良。最新公布的脑卒中后胰岛素抵抗干预试验(Insulin Resistance Intervention after Stroke,IRIS)研究表明,对于伴有胰岛素抵抗的非糖尿病缺血性脑卒中/TIA 患者,糖尿病药物吡格列酮较安慰剂更有可能降低其脑卒中或心肌梗死(myocardial infarction,MI)发生的风险。但该治疗会出现体重增加、水肿以及需要手术或住院治疗的骨折的风险,因此应采取个体化治疗。

4.吸烟

(1)建议有吸烟史的缺血性脑卒中或 TIA 患者戒烟。

(2)建议缺血性脑卒中或 TIA 患者避免被动吸烟,远离吸烟场所。

(3)可能有效的戒烟手段包括劝告、应用尼古丁替代产品或口服戒烟药物。

5.睡眠呼吸暂停

(1)鼓励有条件的单位对 TIA 患者进行睡眠呼吸监测。

(2)使用持续正压通气(continuous positive airways pressure,CPAP)可以改善合并睡眠呼吸暂停综合征的 TIA 患者的预后,可考虑对这些患者进行 CPAP 治疗。

6.高同型半胱氨酸血症

对于近期发生缺血性脑卒中或 TIA 且血同型半胱氨酸轻度到中度增高的患者,补充叶酸、维生素 B6 以及维生素 B12可以降低同 型半胱氨酸水平。尚无足够证据支持降低同型半胱氨酸水平能够减少脑卒中复发风险。

(五)二级预防药物依从性

1.缺血性脑卒中/TIA 患者二级预防的药物依从性将影响脑卒中患者的临床预后。

2.医师因素、患者因素以及医疗体系因素均影响患者的二级预防药物依从性。

3.规范的二级预防流程,可能会提高二级预防药物的实施率。

来源:脑卒中防治工程委员会

罕见病诊疗指南——抗 LGI1 抗体相关脑炎【神经系统罕见病】

《中国卒中学会关于无症状性颈动脉狭窄筛查的科学声明》在线发布

ISC 2022前沿速递|应用西洛他唑双联抗血小板治疗对卒中二级预防影响的性别差异

ISC 2022|续写新篇章 —— “替奈普酶”精彩继续……

血栓预防及血栓形成的治疗推荐丨2022 AHA/ASA自发性脑出血患者管理指南

院前和初始医疗系统的推荐丨2022 AHA/ASA自发性脑出血患者管理指南

Lancet:静脉溶栓替奈普酶(0.25 mg/kg) VS 阿替普酶

查看更多