查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

错过等一年,点击图片参与活动↓↓↓

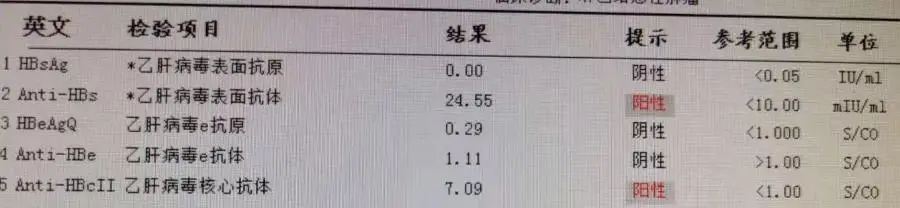

小A同学发来一张乙肝五项检测结果。

“小喻啊,你快帮我看看,这怎么两个抗体都阳性了,我是不是被乙肝病毒感染患上乙肝很严重了啊?我还这么年轻怎么就患上乙肝了呀?接下来我要接受哪些治疗啊?”

我连忙安抚道:“老同学啊,你先别担心哈,你这两抗体阳性只能说明你处于感染恢复期或者既往感染,但已经有免疫力了,没你想的那么严重哈!”

乙肝的前世今生

据医学文献所描述,在我国汉朝张仲景所著的《伤寒杂病论》中就有谷疸、酒疸、黑疸等记载,有似乙肝的病情,表明乙型肝炎在我国古代早已发生。从某种意义上来说,人类对肝炎病毒的认识最早也是从乙型肝炎病毒(HBV)开始的。

在 1965年,Blumberg 和Harvey Alter首先在澳大利亚原住民中发现了一种新抗原,并命名为“澳大利亚抗原”。

在1966年,Baruch Blumberg等发现在一个有肝炎症状的唐氏综合征男孩的血液中检测出有Aa。并且在检测肝炎患者和非肝炎患者的血清时发现,肝炎患者血清中Aa阳性率高于非肝炎患者。

1967年,Baruch Blumberg、Kazuo Okochi, Alfred Prince、Alberto Vierrucci及他们的同事们报道了Aa参与乙型肝炎的形成,明确了这种抗原与乙型肝炎(简称乙肝)有关。

1972年世界卫生组织(WHO)建议将此种抗原称为乙型肝炎表面抗原(HBsAg)。

据世界卫生组织报道,全球约20亿人曾感染过乙型肝炎病毒,其中约3.5亿人为慢性乙型肝炎病毒感染者,乙型肝炎表面抗原携带率在2%~20%之间,每年约有100万人死于乙型肝炎病毒相关的肝衰竭、肝硬化和原发性肝癌等急、慢性感染。

罪魁祸首——HBV

形态结构

它有三种形态:大球形颗粒(直径42 nm)、小球形颗粒(直径22 nm)和管形颗粒(直径22 nm)。成熟且具有传染性的HBV颗粒也称为Dane颗粒,它由包膜和核心两部分组成,存在三种相关的病毒包膜糖蛋白,分别称为大(L)、中 (M)和小 (S)HBsAg,也分别称为preS1、preS2和主要S蛋白。核心部分有核心抗原(HBcAg)、e抗原(HBeAg)、环状和部分双链DNA以及具有逆转录酶(RT)活性的DNA多聚酶。

乙肝病毒感染过程

在感染期间,完整和不完整的HBV病毒颗粒被释放到患者的血清中。完整的HBV颗粒是具有传染性的Dane颗粒,相比之下,不完全病毒颗粒是亚病毒颗粒(SVP),主要由22 nm球形和丝状颗粒组成,它们是非传染性的。

首先乙肝病毒和肝细胞表面的硫酸肝素蛋白多糖(HSPG)和(GPC5)发生相互作用,接着与受体牛磺胆酸钠共转运多肽(NTCP)产生高亲和力的结合,“脱掉蛋白外衣”去除乙肝表面抗原(HBsAg)并通过内吞的方式进入肝细胞。剩余的病毒颗粒侵入细胞,并将病毒松弛状的双链DNA运输至细胞核内。

病毒DNA进入宿主细胞核,在DNA聚合酶的作用下形成共价闭合环状的超螺旋DNA分子,即cccDNA,它长期驻扎在肝细胞核内,极为稳定。该RNA前基因组可以反转录成rcDNA。可以将含有双链rcDNA的成熟衣壳重定向到细胞核以形成更多cccDNA,也可以将其包裹以用于病毒粒子的释放。

乙肝六项

HBsAg:HBV感染最重要的标志之一,一般HBV感染后4~6周可以检出。急性自限性肝炎6个月内可消失,慢性肝炎或慢性HBsAg携带者可持续阳性。

HBsAb:急性感染后期、HBsAg消失后和注射疫苗后正常的免疫应答者可检出HBsAg。抗-HBs为保护性抗体(中和抗体),其出现标志着HBV感染进入恢复期和注射乙肝疫苗后产生正常的免疫应答。抗-HBs对相同HBsAg亚型的HBV再感染有免疫力,但对不同亚型的HBV保护力不完全。

HBeAg:HBeAg是病毒复制和传染性的标志,其血清含量与HBV DNA的含量成正相关,符合率达到95%以上,代表机体处于高感染低应答期。

HBeAb:随着HBeAg的消失而出现,这种现象称为e抗原血清转换,抗-HBe的出现标志着病毒复制减少、传染性降低。

HBcAb:HBcAg主要存在于HBV感染的肝细胞内或DANE颗粒核心中,一般血清学方法检测不到HBcAg,而只能检测到HbcAb。

抗HBc-IgM:是HBV近期感染或慢性感染者病毒活动的标志,持续时间:6~18个月。

抗HBc-IgG:HBcAg的免疫原性最强,凡"有过"HBV感染者均可阳性,可终身阳性。

Pre-S1Ag:前S1蛋白主要存在于Dane颗粒和管型颗粒上,在HBV感染宿主细胞过程及在病毒复制和刺激机体产生免疫起重要作用;可作为HBV感染及复制的标注,可与其他血清标志物联合检测,相互补充。在急性期很快转阴提示病毒清除和病情好转。pre-S1阳性是HBV存在与复制的标志,如果持续阳性,提示感染慢性化。

乙肝五项的模式解读

小课堂:乙肝表面抗原检测原理

将纯化HBsAg单克隆抗体(HBsAb)包被到聚丙乙烯微孔板,并保持其免疫活性。

测定时,HBsAg单克隆抗体将标本中HBsAg特异性结合,然后加入HRP标记的酶标记HBsAg多克隆抗体,酶标记的多克隆抗体与HBsAg特异性结合,最终形成抗体-抗原-酶标记抗体复合物,用洗涤的方法使形成的复合物与其他物质分开,最后结合在固相载体的辣根过氧化物酶的量与样本中受检物质的量形成一定比例。

加入酶反应底物(TMB)后,底物被酶催化变为有色产物,产物的量与样本中受检物质的量有直接相关,最后根据颜色深浅来判断受检样本中HBsAg含量的多少。

造成假阴性的原因

塑料试管能吸附抗原物质,样本久置在塑料管内会使样本内抗原含量下降造成假阴性。最好使用一次性玻璃试管或真空管采血管;并使用非抗凝标本,肝素抗凝血浆会增加OD值,可能与高浓度肝素具有强大的负电荷能吸附酶标记物不易洗脱有关;EDTA、酶抑制剂(如NaN3)可抑制ELISA系统中辣根过氧化物酶活性。

2.HBsAg浓度低于检测水平的下限

低浓度HBsAg标本(弱阳性HBsAg)易受加样时间(特别是大批量标本)、试剂平衡时间、溶血程度的影响,出现假阴性。如加样时间在30分钟内的差异是最大的。

3.钩状效应

血清免疫学中的“带现象”,早在1929年分别由Shibley和Hedberger提出。此后研究者甚多,其机理尚未完全清楚,但认为主要原因是抗原抗体间比例不适而发生的抑制反应,因抗体过剩而发生抑制反应称前带现象;因抗原过剩而发生抑制反应称“后带现象”,统称“带现象”。

以沉淀反应为例,学者们根据试验得到关系图在免疫学试验中,恒定量的抗体(或抗原)中加入递增量的抗原(或抗体)形成抗原抗体复合物(沉淀),曲线高峰部分是抗原抗体比例最适范围,称等价带。在等价带前因抗原量少,抗体相对含量高为抗体过剩带,等价带后抗体相对含量低为抗原过剩带。无论是抗原过剩还是抗体过剩,都会使反应信号弱化。当抗原抗体极度过剩时,则无沉淀形成,反应呈阴性。使反应信号(IC量)一(抗原抗体相对浓度)呈一条钩状曲线。

1977年Green等根据曲线形状,提出“钩状效应”(Hookeffect)这个名称,它概括了前带和后带现象,在命名上较为确切。

4.药物的影响

高效价的乙肝免疫球蛋白会与HBsAg形成复合物,影响HBsAg的检出,所以一些HBsAg阳性患者注射乙肝免疫球蛋白后,HBsAg检测会呈阴性反应,导致乙肝两对半少见模式的出现,如我们常遇到乙肝大三阳的孕妇,为阻断乙肝母婴垂直传播时,在孕第8、9、10月常规注射200mg乙肝免疫球蛋白,不仅影响孕妇HBsAg的检出;而且其所生产的生新儿也常出现HBsAg阴性,HBeAg阳性和HBcAb阳性等少见模式、可能是乙肝免疫球蛋白属IgG抗体能通过胎盘进入胎儿体内与胎儿血液中的HBsAg结合形成复合物;则新生儿HBsAg检测呈阴性;用0.5M的盐酸处理标本1小时可提高出率。

5.S基因突变,使得出现假阴性结果

造成假阳性的原因

标本溶血及混有红细胞的血清易沉淀或附着在聚乙烯孔内不易洗净,残留在孔内的血红蛋白具有过氧化物酶样的活性,催化底物显色造成假阳性,严重溶血标本禁用。

2、凝固不全

正常血液采集后1/2~2h开始凝固,18~24h完全血块完全收缩。在工作中,有时为了争取时间快速检测,常在血液还未开始凝固时即强行离心分离血清,使血清中仍残留部分纤维蛋白原,在ELISA测定过程中可以形成肉眼可见的纤维蛋白块,易造成假阳性结果;因此血液标本采集后必须使其充分凝固后再分离血清,或标本采集时用带分离胶的采血管或于采血管中加入适当的促凝剂。

3、干扰物质的影响

如类风湿因子(RF)、补体、AFP等可以造成HBsAg检测结果假阳性。RF因子可与标记二抗的Fc段结合造成假阳性;补体从C1q活化,使一抗和酶标二抗的抗体分子发生变构,Fc的C1q分子结合点暴露出来,则补体C1q可将二者连接起来造成假阳性,采用56℃30分钟灭活补体可降低假阳性率;高浓度的AFP(如孕妇),在储存过程中可能形成二聚体会导致本底过深造成假阳性结果。

4、某些细菌污染标本(如表皮球菌等),菌体中可能含有内源性HRP,造成检测结果假阳性。

作者:南昌大学第二临床医学院 喻丽清,南昌大学第二附属医院 李旭

审校:南昌大学第二附属医院 谭立明

来源:检验医学网

【相关推荐】

查看更多