查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

2型糖尿病(T2DM)的病理生理机制复杂,胰岛β细胞功能障碍和胰岛素抵抗始终是T2DM的核心问题,基于病理生理机制选择合适的降糖药物是T2DM治疗的关键。德谷胰岛素利拉鲁肽是基础胰岛素类似物(德谷胰岛素)与胰高糖素样肽-1受体激动剂(GLP-1RA)利拉鲁肽的联合制剂,两种组分机制互补,基于T2DM病理生理机制直击临床表象。

在“实例践新界”糖尿病管理病例活动的区域赛中,南昌大学第二附属医院内分泌代谢科邹芳副主任医师凭借其卓越的专业技能和科学的治疗策略,荣获东南区域赛冠军。为了帮助临床医生深入理解胰岛素治疗方案的调整技巧,中国医学论坛报特整理该病例活动中的精华内容,与读者共同见证冠军风采。

病例介绍

基本情况

71岁,男性,糖尿病病程20余年。

主诉: 发现血糖升高20余年。

现病史:患者自述20余年前体检发现血糖升高,诊断为2型糖尿病,口服降糖药物治疗,具体不详,平素未规律监测血糖,根据血糖间断调整降糖方案。2023年在我院心内科住院治疗,调整为甘精胰岛素U300 18u 每晚一次(qn)联合达格列净10mg每日一次(qd)、二甲双胍 0.5g 每日三次(tid)、阿卡波糖50mg tid降糖治疗,平素监测血糖控制不佳,门诊以“2型糖尿病伴血糖控制不佳”收入住院。起病以来,精神、食欲一般,睡眠可,大小便正常,近期体重无明显变化。

既往史:既往身体一般,有冠心病、心脏搭桥手术病史,目前口服硫酸氢氯吡格雷 75mg qd、阿托伐他汀钙 20mg qn、倍他乐克缓释片 47.5mg qd、沙库巴曲缬沙坦 100mg qd等药物治疗。无其他疾病史。

个人史:无特殊。

家族史:家族中无类似病史。

体格检查:

T 36.5℃ ,P 82次/分,R 20次/分,BP 107/70 mmHg,身高170cm,体重65Kg,

体质指数(BMI) 22.5kg/m2 ,腰围 81cm。

神志清楚,体型中等,甲状腺未触及肿大,双肺呼吸音清,未闻及明显干湿啰音,心率82次/分,律齐,各瓣膜听诊区未闻及病理性杂音,腹软,无压痛及反跳痛,双下肢无浮肿,双足背动脉搏动可。

实验室检查:

血脂:总胆固醇 2.91mmol/L,甘油三酯 1.43mmol/L,低密度脂蛋白 1.73mmol/L,高密度脂蛋白 0.74mmol/L

糖化血红蛋白:9.0%

尿液分析:葡萄糖 4+,酮体-,蛋白-

血常规、肝肾功能、电解质、肿瘤四项、甲状腺功能均未见异常。

辅助检查:

心电图:窦性心律,III、aVF导联异常Q波,ST-T改变。

心脏彩超:主动脉局部钙化并微量反流。二尖瓣、三尖瓣微量反流,左室舒张功能减退。

胸部CT:两肺下叶背侧胸膜下坠积性渗出;主动脉及冠脉硬化。

腹部彩超:脂肪肝,胆、胰、脾、双肾未见异常。

并发症检查:

神经传导速度: 双下肢周围神经损害,感觉纤维受累为主;四肢SSR(皮肤交感反应)异常。

眼底照相:双眼可见微血管瘤,糖尿病视网膜病变。

颈动脉彩超:双侧颈总动脉及分叉处多发斑块,右侧颈内动脉起始处斑块,双侧锁骨下动脉斑块,双侧椎动脉发育不对称。

下肢血管彩超:双侧髂、股、腘、胫前、胫后动脉多发斑块并局部管腔狭窄。

尿微量白蛋白与肌酐比值(ACR):26.48mg/g。

诊 断

2型糖尿病,2型糖尿病性视网膜病变,2型糖尿病性周围神经病变,2型糖尿病性周围血管病变;冠状动脉粥样硬化性心脏病(ASCVD),冠脉搭桥术后;脂肪肝。

治疗及随访

本例老年男性,糖尿病病程长,既往降糖方案为基础胰岛素+三联口服降糖药治疗,血糖未达标,胰岛细胞功能尚可,伴有多种慢性并发症(视网膜病变、周围神经病变、周围血管病变等),且合并ASCVD。分析患者血糖控制不佳原因为胰岛素剂量滴定不充分,遂增加甘精胰岛素U300剂量,但仍不能解决餐后高血糖问题,需增加降低餐后血糖的药物,可将治疗方案转换为预混胰岛素或联合口服降糖药或加用GLP-1RA。

有研究表明,更好的控制餐后血糖有助于改善HbA1c整体达标率,餐后血糖较空腹血糖对葡萄糖目标范围时间(TIR)的贡献度越高。由于老年T2DM患者胰岛素治疗方案应强调“去强化”,尽量简化方案。因此,我们推荐患者使用基础胰岛素+GLP-1RA复方制剂。

自转换为德谷胰岛素利拉鲁肽注射液后,患者TIR显著改善,至住院第8天TIR高达97%。

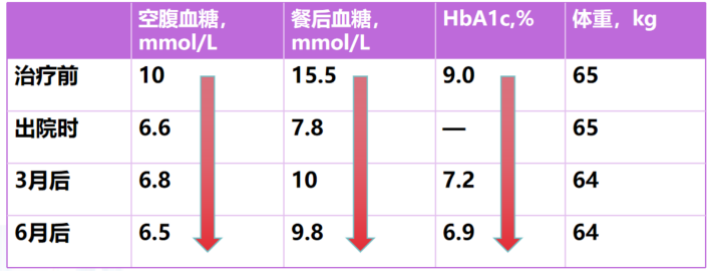

图2 患者血糖变化情况

出院治疗方案:

在原治疗方案基础上将甘精胰岛素U300 18u qn更换为德谷胰岛素利拉鲁肽 14u qn。

随访:

出院后半年内随访,服药期间,患者无胃肠道不良反应,无低血糖发生,无明显体重减轻,空腹血糖、餐后血糖逐渐平稳分别降至6.5mmol/L、9.8mmol/L,HbA1c达到6.7%。继续使用德谷胰岛素利拉鲁肽 14u qn+二甲双胍 0.5 tid+达格列净 10mg qd,停用阿卡波糖。

病例总结

德谷胰岛素利拉鲁肽将基础胰岛素类似物 (德谷胰岛素) 与GLP-1RA (利拉鲁肽) 两种药物联合,机制互补,增强降糖效果,兼顾空腹血糖和餐后血糖,可提高HbA1c达标率,减少低血糖和体重增加风险,并简化了治疗方案,实现了糖尿病患者综合管理中的优质达标。

此外,德谷胰岛素利拉鲁肽适用于多种不同类型的T2DM患者,包括新诊断或口服降糖药失效后的起始治疗和其他注射类降糖药治疗的转换治疗;适用于不同年龄段和不同BMI的成人T2DM患者;可用于轻度、中度或重度肾功能不全的T2DM患者,以及轻度或中度肝功能不全的T2DM患者。

病例点评

刘建萍主任医师点评:

本例71岁男性患者,具有长达20余年的2型糖尿病(T2DM)病史,并存多种慢性并发症,包括糖尿病性视网膜病变、周围神经病变、周围血管病变,以及ASCVD。患者既往的降糖方案未能有效控制血糖,且存在餐后高血糖问题。在这种情况下,选择德谷胰岛素利拉鲁肽作为转换治疗方案,展现了显著的临床优势。

德谷胰岛素利拉鲁肽是一种基础胰岛素类似物与GLP-1RA的联合制剂,其机制互补,能够同时改善空腹和餐后血糖。根据《2型糖尿病短期胰岛素强化治疗专家共识(2021年版)》以及《中国老年糖尿病诊疗指南(2024版)》,对于老年T2DM患者,推荐使用基础胰岛素/GLP-1RA联合制剂,以提高治疗的安全性和依从性。德谷胰岛素利拉鲁肽的这种双重作用机制,不仅有助于提高HbA1c达标率,还能减少低血糖事件和体重增加的风险,这对于老年患者尤为重要。此外,德谷胰岛素利拉鲁肽的使用简化了治疗方案,减少了注射次数,提高了患者的依从性,这对于长期管理T2DM至关重要。

循证证据表明,德谷胰岛素利拉鲁肽在控制餐后血糖方面具有显著优势。一项研究显示,空腹血糖达标时,64% 的患者HbA1c<7%,餐后血糖控制达标时,94% 的患者HbA1c<7%,结果表明更好的控制餐后血糖有助于改善HbA1c整体达标率。有研究证实,不同的TIR下,餐后血糖对TIR的贡献度不同,TIR越高,餐后血糖对TIR的贡献度较高。

在本病例中,患者转换为德谷胰岛素利拉鲁肽治疗后,TIR显著改善,至住院第8天TIR高达97%,这一结果充分证明了德谷胰岛素利拉鲁肽在实现血糖控制方面的良好效果。此外,患者在使用德谷胰岛素利拉鲁肽期间无胃肠道不良反应,无低血糖发生,且体重未明显减轻,进一步证实了该治疗方案的安全性和耐受性。

专家简历

邹芳 副主任医师

南昌大学第二附属医院内分泌代谢科

副主任医师、医学博士、研究生导师

中华医学会糖尿病学分会第九届委员会1型糖尿病学组委员

中国医疗保健国际交流促进会基层卫生健康分会委员

中国微循环学会糖尿病与微循环专业委员会青年委员

中国研究型医院学会糖尿病专业委员会青年委员

江西省医学会内分泌学分会第八届委员会青年学组副主任委员

江西省研究型医院学会内分泌代谢病分会委员兼秘书

江西省研究型医院学会糖尿病学分会常委

江西省整合医学会内分泌与糖尿病学分会委员

已发表SCI论文近20篇,主持国家自然科学基金2项,省级课题8项

刘建萍 主任医师

南昌大学第二附属医院内分泌科代谢科主任、主任医师

哈佛医学院博士后、医学博士、博士研究生导师

江西省百千万人才

江西省5511人才工程人选

解放军医学成果奖三等奖

江西省医学科技奖二等奖和江西省自然科学奖三等奖

国家自然科学基金3项

科技厅自然基金和重点课题10项

江西省医学会糖尿病学分会主任委员

江西研究型医院学会糖尿病分会主任委员

江西省心血管代谢联盟主席

中国研究型医院学会糖尿病分会常委

中国内分泌代谢病专科联盟委员

中国老年保健医学研究会骨质疏松分会委员

中国研究型医院学会生物治疗委员会委员

中华糖尿病学会神经并发症学组和基层学组委员

江西省整合医学学会内分泌与糖尿病学分会常委

江西省内分泌学分会委员

International Journal of Endocrinology 审稿人

《中华糖尿病学杂志》《国际内分泌代谢杂志》审稿人

Diabetes Care中文版青年编委

主编医学著作4部

Frontiers in Clinical Diabetes and Healthcare杂志topic editor

已发表论文70余篇,其中在Stem Cell Ther,Biomed Pharmacother 等SCI期刊发表论文30余篇

南昌大学第二附属医院

内分泌代谢科简介

南昌大学第二附属医院内分泌代谢科成立于1985年,是江西省内成立最早、规模最大、博、硕士研究生导师最多的内分泌代谢学科。科室集医疗、教学、科研及预防为一体,功能齐全,治疗手段完备,已入选中国医学科学院全国百强(2021年排名59)。作为江西省医学领先学科(内分泌病学与代谢病学--糖尿病),科室是首批国家代谢性疾病临床医学研究中心江西省分中心、江西省内分泌代谢病研究所、江西省医学会糖尿病学分会、心血管代谢联盟的挂靠单位。

科室汇聚了60余名医护人员,其中博士学位者12人,正高职称6人,副高职称6人,博士生导师3人,硕士生导师近10人。近2/3博士有海外留学经历,曾在哈佛医学院、哈佛大学MGH、美国乔治医学院、天普大学、日本金泽大学。科室拥有100张病床,床位周转率高达100%,年门诊量突破15万人次,平均住院日仅为7天以内,CMI值全省连续多年位居第一,充分体现了科室高效的医疗服务能力。

科室在省内率先开展糖尿病强化血糖治疗、甲状腺结节细针穿刺、并联合院内多个优势学科开展肾上腺静脉采血、岩下窦采血等新技术新诊疗。为干细胞治疗糖尿病基础研究中心,基于学科特色,打造了包括垂体疾病、肾上腺疾病、糖尿病足病、肥胖诊治等在内的多个多学科诊疗(MDT)团队,为患者提供“一站式、一条龙”的优质服务。此外,科室成立了江西省内分泌代谢病专科联盟,参与单位达41家,显著提升了基层诊疗能力。糖尿病护理团队在全省处于领先地位,是中华医学会糖尿病学分会糖尿病教育示范基地和省内首个糖尿病教育护理基地。

已获得并主持国家自然科学基金资助20余项,省级科研项目60余项,并参与国家重点研发计划重大专项3项。同时,科室还荣获江西省科技进步二等奖3项、三等奖1项、自然科学奖三等奖3项及医学科技奖1项,特别是过去五年中,南昌大学第二附属医院内分泌代谢科在学术研究方面取得了显著成就,发表了130多篇SCI论文,其中包括8篇中国科学院一区和影响因子10分以上的SCI论文。这些论文涵盖了Adv Sci (Weinh)、Drugs、Ageing Res Rev、 Compr Rev Food Sci Food Saf、 Transl Neurodegener和Carbohydr Polym等综合类、医学类、食品类的顶级期刊,研究类型从临床到基础,涉及多个学科,特别是与食品合作,开启了食品级干预代谢病的先河。科室多名医护人员参与中华医学会指南20余项,编写专著多部。在全省有着卓越的学科影响力。

人才培养的重要基地和丰富的教学成果

作为教学医院,科室拥有3名博士生导师,已培养博士、硕士研究生100余名,每年承担本科生800余人的教学和实习带教工作,并培养了省内各地进修生100余名。科室在科研领域亦取得了丰硕成果,已获得并主持国家自然科学基金资助20余项,省级科研项目60余项,并参与国家重点研发计划重大专项3项。多位导师多次荣获优秀博士生导师和硕士生导师,培养多名学生获得优秀博士生和硕士生荣誉,并取得南昌大学优秀论文,科室是全省内分泌进修医师的培养基地,为省内外市县医院培养了一大批内分泌专科高级人才。教学能力水平位居全省同行领先,已获得全国高校教学竞赛三等奖1项、省高校青年教师教学竞赛一等奖2项和南昌大学教学竞赛一等奖1项。

综上所述,南昌大学第二附属医院内分泌代谢科在医疗、教学、科研及预防等方面均取得了显著成就,为患者提供了高质量的医疗服务,并在学术研究和教学培养方面取得了丰硕成果,是江西省乃至全国内分泌代谢领域的佼佼者。

(本文由刘建萍主任医师、邹芳副主任医师审阅)

查看更多