查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

近年来,随着内镜器械的发展和内镜技术的成熟,内镜黏膜剥离术(ESD)扩大了内镜下治疗消化道黏膜下肿瘤(SMT)的适应证,对于突向腔内生长、来源于固有肌层的SMT,ESD可以实现病变的一次性大块剥离,可以提供完整、准确的病理诊断资料,ESD已逐步成为一种标准的微创治疗方法。现就上海市第六人民医院消化内镜中心开展的几例ESD治疗黏膜下形态各异的巨大肿瘤的完整切除病例进行总结分享。

本期为大家带来“胃平滑肌瘤的内镜下完整切除”。

往期回顾

↓↓↓

患者女性,35岁,因进食梗阻行胃镜检查。

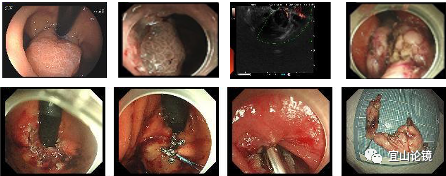

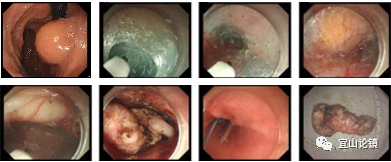

胃镜:贲门巨大肿物,直径约3.5 cm,表明充血糜烂。

超声所见:病灶处可见低回声团块,内部回声不均匀,见片状高回声,形状规则,边界清楚,最大截面约2.2cm×3.3cm,周围血流丰富,邻近脾脏,层次起源于固有肌层。

上腹部增强CT:胃贲门占位,考虑间质瘤可能。

治疗经过:高频电极刀对瘤体进行完整剥离。

病理回报:(贲门)平滑肌瘤。

患者女性,72岁,因“头晕乏力腹胀1年”入院。

内镜检查示:贲门见一巨大黏膜下隆起,大小约3.5 cm × 2.5 cm。

治疗:切开刀沿食道纵轴分离黏膜下疏松组织至胃底近贲门处,剥离瘤体直至固有肌层,以止血夹、尼龙绳完全夹闭创面及隧道口。

病理:(贲门)平滑肌瘤。

胃平滑肌瘤(GLM)是起源于平滑肌组织的间质性肿瘤,虽多为良性病变,但2.1%的病例有恶变倾向,因此需积极治疗。

EUS能够显示消化道管壁的整个结构。显示病灶与管壁的各层次关系,同时可显示隆起组织的内部结构,根据其内部回声特点可以判断隆起病变的大小、病变层次定位和基本的组织学性质,有助于ESD手术适应证的把握和手术风险的评估。

与外科相比,内镜下治疗可做到同样肿瘤切除的治疗效果,无术后粘连风险,可以在直视下对其进行剥离,并尽量保持胃结构的完整性,且具有创伤小、住院时间短、恢复快等优点,具有良好的推广价值。

此外,研究表明,相对于腹腔镜下操作,对于胃后壁、近贲门处肿瘤消化内镜下操作较腹腔镜操作更有优势。

作者:上海市第六人民医院 范慧宁 宛新建

来源:宜山论镜

【相关推荐】

查看更多