查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

由北京市希思科临床肿瘤学研究基金会、杭州东方临床肿瘤研究中心(ECCO)共同主办的「2024胃肠肿瘤年终大盘点」于2025年1月18日在上海以线下同步线上的形式隆重举行。

本次活动荣幸邀请到了中国药科大学附属上海高博肿瘤医院、同济大学附属上海东方医院李进教授,中山大学肿瘤防治中心徐瑞华教授,复旦大学附属肿瘤医院蔡三军教授,上海交通大学医学院附属瑞金医院赵任教授共同担任大会主席,重磅发布了2024年胃肠肿瘤十大临床年度热词,并邀请国内知名专家针对2024年胃癌与肠癌领域的最新临床研究进展进行精彩报告。

会议伊始,大会主席李进教授、徐瑞华教授、蔡三军教授、赵任教授分别作主席致辞。

李进教授表示,外科和放疗技术的精进及新型抗肿瘤药物的涌现显著延长了患者生存期,实现了治疗手段多样化与个性化,加深了我们对疾病的理解。胃肠肿瘤的总发病率超过肺癌,但药物治疗发展与肺癌相比仍有较大差距。近年来,我国在该领域取得了显著成就,也赢得了国际认可。本次会议将总结回顾2024年胃肠肿瘤研究成果,涵盖精准医疗、免疫治疗、新药研发及临床实践,每项研究均凝聚科研智慧,为治疗开辟新路径,为患者带来新希望。

徐瑞华教授表示,过去一年,我们在胃肠肿瘤领域取得了显著进展,从基础研究到临床创新,每一个微小的进步都凝聚着大家的智慧与努力。本次大会的召开,旨在促进国内胃肠肿瘤专家的深入交流,为胃肠肿瘤的早诊早治与精准治疗提供宝贵的思路与启迪。

蔡三军教授表示,在过去的一年里,胃肠肿瘤领域的多个方面取得了显著进展,有效延长了患者的总生存期。然而,在加强预防策略、简化诊断流程以及优化综合治疗等方面,胃肠肿瘤领域仍存在巨大的提升空间和改进需求。本次大会的召开将极大地促进胃肠肿瘤内外科之间以及其他相关学科的跨领域交流与合作,从而助力临床诊疗的整体进步与发展。

赵任教授表示,外科医生应当加强对内科药物发展动态的学习与了解。在胃肠肿瘤领域,胃癌的内科药物治疗已经取得了长足的进展,然而,肠癌的治疗进展相对滞后。但相信随着一系列新型多靶点靶向治疗药物和免疫治疗药物的上市,肠癌治疗也将迎来新的突破。对于胃肠肿瘤的综合治疗而言,精准的肿瘤分期和详尽的分子病理结果至关重要。今天的大会为外科医师提供了一个极为宝贵的学习机会,让我们能够深入了解这些最新进展,以期更好地服务于患者。

该环节由南京大学医学院附属鼓楼医院刘宝瑞教授主持。

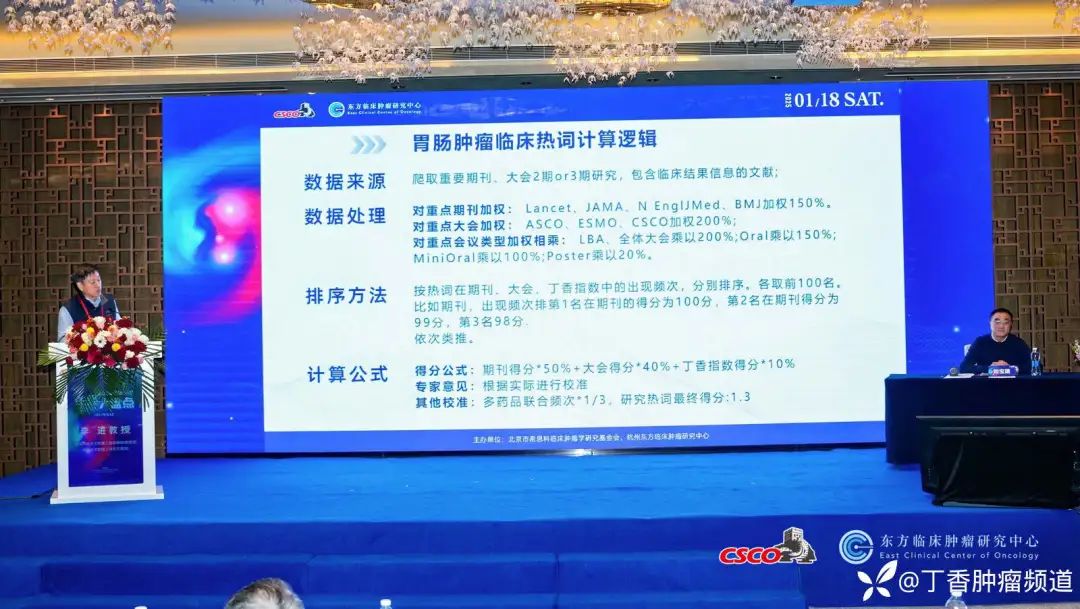

首先由李进教授对热词计算逻辑进行讲解。本次热词基于全球重大学术会议、高分医学期刊以及丁香园Insight数据库用户搜索频次,依据会议和期刊的重磅程度、大会的汇报类型等赋予不同的权重占比,综合专家意见最终得出。

北京大学肿瘤医院张小田教授为大家揭晓2024年胃癌领域十大临床热词,按得分从高到低依次为SPOTLIGHT研究 (得分92.2)、DESTINY-Gastric06研究(得分90.1)、GLOW研究(得分87.5)、CLDN–18.2(得分84.8)、RATIONALE 305研究(得分83.5)、PD-1xVEGF(得分80.3)、PD-1x CTLA-4(得分78.4)、RET(得分75.2)、HER2(得分74.8)、FRUTIGA研究(得分72.5)。

而后由李进教授揭晓2024肠癌领域十大临床热词,按得分从高到低依次为CheckMate 8HW研究(得分98.7)、FRESCO-2研究(得分88.7)、CAIRO-5研究(得分85.3)、PD-1xCTLA4(得分84.8)、EGFRxMET(得分84.7)、dMMR(得分82.8)、NICHE-3研究(得分72.3)、NAUTICAL研究&SUNLIGHT研究(得分71.3)、BRAF(得分68.7)、RAS(得分65.3)。

揭榜热词后,由中国医科大学附属第一医院的曲秀娟教授对2024胃肠肿瘤免疫治疗年度进展进行盘点。曲教授表示,化免联合治疗已成为晚期胃癌的一线标准治疗方案,但对于一线免疫治疗后进展的患者,尚无标准治疗方案。针对有特定靶点的人群,需根据靶点不同而区别对待。例如,HER2和CLDN-18.2是极具潜力的靶点,但在制定治疗方案时,还需考虑所选靶向药物是否为ADC类药物,以制定相应策略。在晚期肠癌的治疗领域,对于MSI-H人群,单免疫疗法已成为基石,而双免疫疗法则被视为进一步的增强。多药联合时,必须特别注意毒性管理。相比之下,MSS人群的免疫治疗尚未取得重大突破。为了未来能够在这一领域破冰,探索化靶免三联方案甚至在此基础上联合局部治疗尤为重要。此外,从分子病理学的角度进一步筛选MSS免疫治疗的优势人群也是值得深入研究的方向。

接下来由中山大学肿瘤防治中心王风华教授对2024年胃肠肿瘤辅助治疗进展进行讲解。王教授表示,2024年胃癌围手术期治疗的进展主要聚焦于免疫联合治疗。研究大多表明,新辅助治疗能够提升pCR率,实现缩瘤降期的目标。当前,胃癌新辅助免疫治疗的作用尚未完全明确。化疗联合免疫及其他手段已成为主要研究方向。然而,目前公布的III期研究尚未达到主要终点,我们仍在期待它们的最终结果。PD-L1的表达水平以及MMR/MSI状态被视为病理反应的潜在生物标志物,但基于生物标志物选择优势人群的策略仍需进一步探索。

dMMR/MSI-H肠癌免疫治疗中,单免和双免模式各有优势,ctDNA等生物标志物在指导治疗、识别复发风险、评估术后缓解及优化策略中作用显著,新辅助免疫治疗后辅助治疗的必要性及pCR作为长期治愈替代终点的价值等仍待探索。pMMR/MSS肠癌免疫治疗新进展有限,双免或联合抗血管药物、放化疗或能提升pCR率,但生存预后相关证据缺乏,需要更多大样本III期临床研究验证;同时需要进一步探索新型策略及精准人群定位,以增强疗效并减少副作用,改善患者预后。

刘宝瑞教授总结道,肿瘤的免疫治疗已经显著革新了胃肠肿瘤的临床治疗方式。这一领域主要分为四种疗法:单克隆抗体、细胞因子治疗、细胞疗法以及癌症疫苗。当前,以PD-1抑制剂为代表的单克隆抗体和以CAR-T为代表的细胞治疗进展最为迅速。我们有理由相信,随着时间的推移,这四大免疫治疗方法将在临床实践中愈发普及,进一步深刻地改变肿瘤治疗的整体格局。

接下来由浙江大学附属邵逸夫医院的潘宏铭教授担任主持。

由来自复旦大学附属肿瘤医院陈治宇教授对2024胃肠肿瘤姑息治疗年度进展进行盘点。陈教授表示,胃癌和肠癌的免疫治疗正在不断发展,其中胃癌的一线治疗需考虑HER2和PD-L1状态,PD-L1表达缺失可能不获益,而双特异性抗体和双功能融合蛋白联合化疗虽显示出阳性结果,但缺乏与PD-L1单抗联合化疗的直接对比证据。对于肠癌,MSI-H mCRC双免疫治疗初步显示出潜力,而MSS mCRC免疫治疗则亟待突破。整体而言,免疫治疗的选择需依据患者的具体分子标记物状态。靶向治疗领域正经历着显著进展,其中新靶点的III期确证性研究阳性结果正逐步确立新的治疗标准,而更多具有潜力的分子标记物指导下的个体化治疗策略正为患者带来临床获益。然而,不同胃肠癌靶向治疗之间的疗效差异存在,这或许能够通过双抗、ADC等新型药物的研发得到弥补。同时,对于同一靶点但不同作用机制的药物,如何协同布局以实现最佳疗效也是当前研究的热点。然而,并非所有研究都一帆风顺。例如,针对所有患者的抗血管生成策略目前尚未取得突破性进展,但研究者们正尝试通过新型药物来寻求新的突破。

浙江大学医学院附属第二医院袁瑛教授对2024年转移性结直肠癌诊治进展进行盘点。袁教授表示,对于结直肠癌肝转移癌的治疗,在全身系统治疗的基础上,我们应更加积极主动地进行局部干预。对于潜在可切除的肝转移癌,我们应充分利用强力的全身系统治疗,以创造更多进行局部干预的可能性。而对于不可切除的肝转移癌,在继续全身系统治疗的同时,我们应根据病灶的异质性、寡进展性以及关键部位是否容易产生症状等因素,适时地进行局部干预。局部干预的手段多种多样,包括手术、消融、立体定向放射治疗(SBRT)、介入栓塞以及钇90治疗等。最新的临床研究已经证实,在局部干预方面,手术和消融的疗效并没有显著差异。随着精准医疗时代的到来,肠癌的治疗也应更加注重针对特殊靶点患者进行针对性的靶向治疗。目前,针对KRAS G12C、BRAF V600E以及HER2阳性的转移性肠癌的III期临床试验已基本完成入组,这些研究结果的公布将进一步指导精准用药方案的制定。此外,今年公布的两项关于不筛选靶点治疗的临床研究——雷莫芦单抗+TAS102和维生素D治疗结直肠癌——均以失败告终。这提醒我们,在筛选合适的治疗人群方面,我们必须更加谨慎,以确保治疗的有效性和安全性。

袁瑛教授

来自复旦大学附属肿瘤医院章真教授对2024结直肠癌放疗诊治进展进行了讲解。章教授表示,全程新辅助治疗(TNT)已成为局部晚期直肠癌的首选方案,尽管短期疗效显著且得到指南推荐,但长期疗效及最佳实践细节(如适用人群、化疗方案、放化疗顺序)尚待明确。近期研究显示,增强同步放化疗强度可提高pCR率,而放疗次序和时长亦影响疗效。此外,TNT结合免疫治疗初显成效,但ctDNA作为预测和预后标志物的价值仍在研究中,尤其是术后ctDNA阳性与较差预后显著相关,提示需进一步探索以优化TNT策略。

中国医学科学院北京协和医院白春梅教授、同济大学附属上海市第十人民医院许青教授、上海交通大学医学院附属瑞金医院王梅教授以及江苏省人民医院陈晓锋教授围绕前面几位教授的汇报内容进行讨论。

白春梅教授:胃癌治疗已进入精准治疗时代,晚期胃癌需进行靶点检测以进行针对性治疗。免疫治疗时需关注PD-L1检测,PD-L1低表达者可考虑双抗联合化疗。Claudin18.2是胃癌治疗的新靶点,佐妥昔单抗联合化疗也是晚期胃癌的治疗选择。对于AFP阳性的罕见类型晚期胃癌,可采用化疗加抗血管生成靶向及免疫治疗。围手术期治疗方面,多项研究显示pCR率提高,但长期生存结果尚待观察。dMMR阳性患者可考虑双免或免疫加化疗,但目前尚无大型III期研究结果支持。因此,围手术治疗方案的选择仍需进一步研究。

许青教授:今天最大的热点是CLDN18.2靶点药物佐妥昔单抗。前期数据显示,CLDN18.2在欧美人与中国人中的表达存在差异,且年龄、性别也影响表达水平,因此检测至关重要。佐妥昔单抗的两项临床研究均联合化疗,对于晚期患者,化疗方案的选择(联合一个或多个药物)值得探讨。此外,针对HER2阴性患者,未来是否可在联合化疗时再加入免疫治疗,或单纯免疫治疗,值得期待。精准检测方面,病理科能否提前提供支持,以及晚期患者除组织外是否有更多检测手段,是后续努力的方向。同时,CLDN18.2的CAR-T治疗也值得关注,未来或可在姑息或晚期患者中有更多应用前景。

王梅教授:对于dMMR局部晚期结肠癌的围手术期治疗,免疫单药和双免联合的pCR率为60%~80%,长期疗效显著,三年DFS率达100%,五年OS率近80%,表明免疫治疗或可治愈患者。然而,终极目标是去手术保器官。ctDNA指导患者选择至关重要,且基于肿瘤特异性的定制panel比固定panel更有前景。此外,特殊靶点的一线治疗客观有效率高,如泽尼达妥单抗联合化疗对HER2阳性患者的ORR达80%,BRAF抑制剂联合西妥昔单抗等也有显著疗效,这对预后较差的病人的转化治疗意义重大,可使更多患者获得治疗机会。

陈晓锋教授:胃癌寡转移具有转化治疗价值,尽管过去研究总体失败,但进入免疫治疗时代后,回顾性研究显示转化治疗能带来生存获益。然而,胃癌寡转移的定义尚不明确,不同转移部位的生物学行为差异大,需进一步探讨。此外,多种治疗手段应有更好发展空间。关于胃癌寡转移,需思考如何明确定义并优化治疗手段。

接下来由蔡三军教授主持。

复旦大学附属中山医院崔越宏教授带来了胃癌HER2靶向策略调整的探讨。崔教授表示,抗HER2联合方案已成为HER2阳性晚期胃癌(HER2+ mGC)一线治疗的新标杆。新型ADC,如T-DXd,开启了HER2+ mGC二线及以上治疗(≥2L)的新篇章,成为首个在NEJM上发表相关研究的胃癌领域ADC药物,并且首次使HER2+ mGC二线及以上治疗的OS超过1年。尽管如此,HER2+ mGC的治疗仍面临挑战,期待更多研究证据和新型治疗方案,以拓宽患者治疗选择,改善其临床预后。

接下来由江苏省肿瘤医院朱梁军教授介绍胃肠肿瘤靶向治疗新进展。朱教授表示,在肠癌方面,呋喹替尼能提高多线治疗后的转移性结直肠癌患者的生存率,无论患者基线时是否存在肝转移,为经治的mCRC患者提供了一种有效且可耐受的治疗选择。在胃癌领域,佐妥昔单抗联合mFOLFOX6一线治疗CLDN18.2阳性、HER2阴性的局部晚期不可切除或转移性胃或胃食管交界腺癌患者在PFS和OS方面均有显著改善,且未发现新的安全性信号。同时,ASCO和ESMO更新的数据显示,呋喹替尼联合紫杉醇二线治疗胃/胃食管结合部腺癌的安全性符合预期,对于氟尿嘧啶或含铂类化疗失败的晚期患者来说,这一组合可能是胃癌二线治疗的新方向。

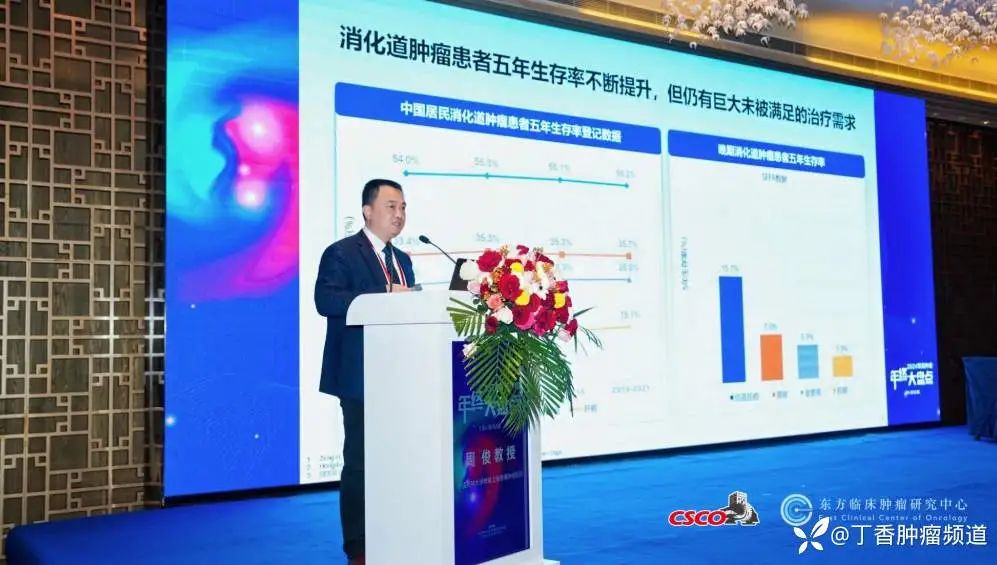

中国药科大学附属上海高博肿瘤医院周俊教授为大家介绍了免疫治疗在消化道肿瘤的破与立。周教授表示,中国消化道肿瘤的疾病负担极为沉重,尽管患者的五年生存率近年来有所提升,但仍面临庞大的未满足的治疗需求。纳武利尤单抗等免疫治疗方案历经艰难探索,终于取得突破性进展,颠覆并重塑了消化道肿瘤的治疗范式;纳武利尤单抗与伊匹木单抗的联合双免疫治疗方案进一步为消化道肿瘤患者开辟了新的治疗曙光,展现了显著的疗效潜力。当前,免疫治疗在消化道肿瘤领域的探索仍在持续深入,不仅向围术期治疗领域拓展,还积极寻求更加精准的生物标志物,以期实现更加个体化、精准化的治疗方案,为患者带来更大的生存获益。

接下来由赵任教授担任主持。

上海交通大学医学院附属仁济医院的肖秀英教授向我们介绍了晚期胃癌ADC药物的定位与选择。肖教授表示,抗HER2 ADC在晚期胃癌治疗中表现出精准高效的特性,其中RC-48已获批,其疗效优于指南推荐方案,为患者提供了更优选择。未来,ADC将探索与免疫及化疗药物的联合应用,以优化治疗策略。在晚期胃癌三线治疗中,针对HER2阳性患者,维迪西妥单抗或德曲妥珠单抗为可选方案。在二线治疗中,维迪西妥单抗联合免疫治疗也初显疗效。然而,抗HER2 ADC在晚期胃癌一线治疗中的应用尚待进一步探索。

上海交通大学医学院附属新华医院郑磊贞教授、同济大学附属东方医院高勇教授、解放军总医院白莉教授以及上海交通大学医学院附属同仁医院马俐君教授围绕专题会内容进行讨论。

郑磊贞教授:在胃癌治疗领域中,HER2靶点的重要性不容忽视。一线抗HER2治疗已显示出确凿的疗效,但后线治疗特别是二线治疗方案的选择,以及治疗策略的优化,是当前面临的关键挑战。在这一背景下,新型ADC药物T-DXd在二线治疗中展现出了显著的疗效,为抗HER2治疗提供了新的希望。同时,针对耐药问题,临床上需高度关注并探索优化策略。此外,耐药性的检测,特别是液体活检等方法的应用,也是未来胃癌HER2靶向治疗中需要重点关注的研究方向。

高勇教授:FRUTIGA研究在胃癌领域堪称一项非常成功的临床研究,尽管其中存在一些令人遗憾之处,这些遗憾也成为了广泛讨论的话题。该研究采用随机双盲、多中心、平行对照的设计,但对照组有72%的患者接受了后续治疗,而试验组仅为52%,这20%的差距值得深思,可能与呋喹替尼联合化疗导致患者生活质量下降,出现高血压或蛋白尿等问题有关。然而,若仅比较所有接受后续治疗的患者,试验组的OS依然优于对照组(12.2 vs. 9.95个月)。此外,在肠型胃癌或淋巴结转移的非弥漫性肺炎患者中,由于血管生长对肿瘤意义重大,这部分患者从呋喹替尼联合紫杉类药物治疗中可能受益更加明显,未来在选择患者时应予以重视。

白莉教授:对胃和肠的肿瘤进行PD-L1和TMB检测发现,胃癌与PD-L1表达和TMB相关,而肠癌则关系不大,提示它们同为消化道肿瘤却存在显著差异。今年的生物标志物分析指出,PD-L1表达大于10、dMMR/MSI-H以及PD-L1表达1~10是与免疫治疗最相关的三个指标。当前,临床上尝试通过化疗、联合抗血管药物、联合免疫等多种治疗模式来提高获益人群或克服原发性及继发性免疫耐受,但由于免疫耐受的原因多种多样,这些治疗并不精准,提示存在巨大的需求。

马俐君教授:胃癌的精准治疗依赖于精准分析、分子检测及免疫评分,其中化疗联合免疫治疗是基础的一线治疗方案。基于靶点的免疫化疗或免疫靶向治疗为患者带来了更长的生存期。ADC作为一种新型疗法,在一线、二线及后线治疗中单独或联合用药均展现出优势。然而,目前ADC面临毒副反应、治疗成本及耐药性等挑战。随着研究的深入,这些问题有望逐步得到解决。在我看来,ADC在后线治疗中为优选,而在前线治疗中为可选,一线「ADC+」的治疗模式需进一步探索。

会议最后,由李进教授进行总结。李教授表示,本次大会是对2024年胃肠道肿瘤领域进展的一次成功盘点,我们总结了现有成就并展望了未来。会议中,9位专家精心准备了报告,全面分享了肿瘤治疗各个方面的最新进展;同时,8位参与圆桌讨论的专家也和大家分享了他们的临床经验。感谢所有莅临现场的专家、与会代表以及线上的3万多名观众,是各位的支持和参与使得本次大会取得了圆满成功。我们坚信,在大家的共同努力下,治愈肿瘤的那一天将会很快到来。展望未来,我们要继续努力,为攻克肿瘤这一全球性的健康挑战贡献更多的智慧和力量。

查看更多