查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

作者:首都医科大学宣武医院 宋海庆

一、文章梗概

Stroke & Vascular Neurology(SVN)新近上线文章“Remote ischaemic conditioning for stroke: unanswered questions and future directions”,来自英国谢菲尔德大学脑血管病中心(Cerebrovascular Medicine, The University of Sheffield Institute for Translational Neuroscience)Ali Ali团队。作者团队纳入了48项进行中的卒中患者远隔缺血适应(Remote ischemic conditioning, RIC)临床试验,对比并总结了这些研究中的不同RIC干预方案及结局指标,指出了未来的优化方向。

二、研究背景

RIC是指通过约束装置对肢体周期性施加约束力,引起肢体远端缺血,引发对远心端供血区缺血伤害的系统性保护作用。回顾RIC概念的发展过程,其首先在心血管领域发现并验证:Murry等在犬类中试验性诱发心肌梗死前进行4组5分钟的缺血预适应,使实验组较对照组心梗面积缩小25%。随后发现对其他器官或肢体施加缺血处理,也会对缺血和再灌注损伤产生类似的保护效应,且这种保护作用不仅体现在心脏,肝、肾和脑亦如是。

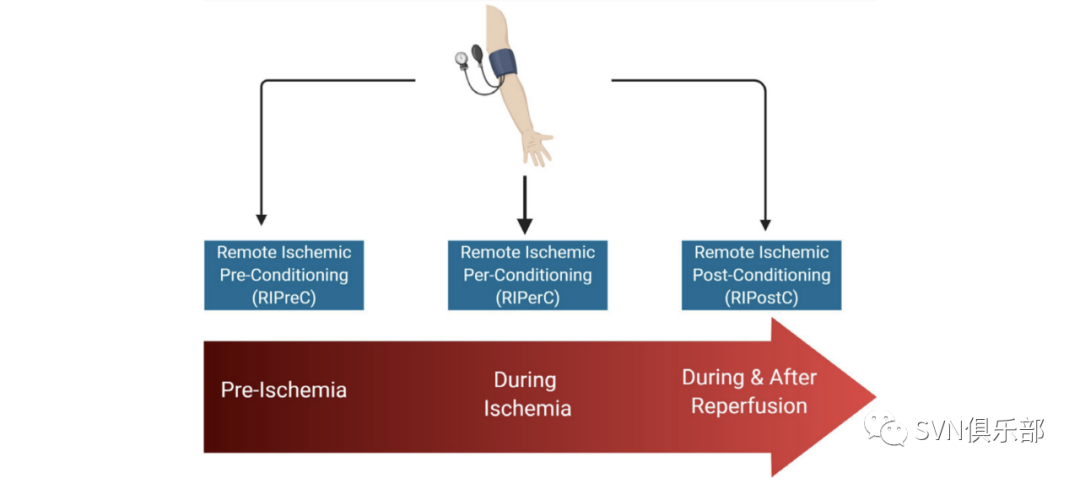

根据RIC与缺血-再灌注损伤的时间关系,可将RIC分为预适应(RIPreC)、中适应(RIPerC)和后适应(RIPostC)。RIC的保护作用分为急性期(RIC即刻产生到处理后2小时)和延迟期(12~24小时发生并可持续到48~72小时)。长期反复的RIC可诱发特异性保护效应,影响卒中的复发和恢复。

三、检索方法与纳入研究

作者团队通过检索临床试验登记库,以“远隔缺血适应”和“卒中(包含出血性或缺血性卒中,短暂性脑缺血发作和蛛网膜下腔出血)”为关键词进行检索,选取了正在进行中的和已完成但结果尚未发表的共计48项研究。

四、对研究方案的探讨

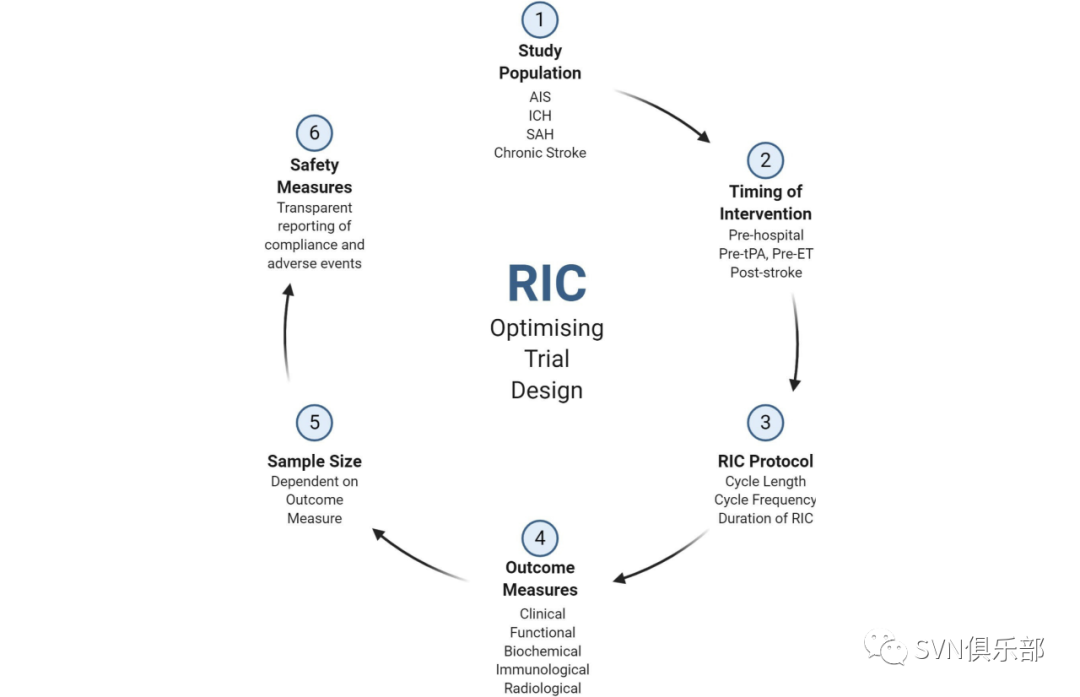

RIC试验设计的优化,可以从研究人群、干预时间、执行方案、结局评估、样本量、安全性等六个方面进行考量。

1. 研究人群

目前绝大多数研究人群均为颅内血管狭窄患者,且大多数在缺血性卒中患者中开展的慢性RIC研究均集中在东亚地区。

此外,本文强调了并发症在RIC治疗中的影响。糖尿病是卒中常见的危险因素,同时临床试验和动物研究均表明糖尿病,特别是糖尿病性神经病变,会使RIC的保护效应大打折扣[5],这可能是由于神经受损后影响了RIC的神经源性保护作用。其他一些并发症(如高胆固醇血症、高血压和肥胖)以及用药情况也可能会影响RIC的保护作用,但目前亦缺乏相应的临床数据支持。

2. 干预时间

由于不同研究设计的异质性,在急性卒中患者中施加RIC干预的最佳时间点亦不确定。未来需要更多研究探讨院前RIC、溶栓前RIC等不同治疗时间对治疗结局的影响。近年来,在大血管闭塞性疾病中联合应用RIC与神经血管治疗受到广泛关注,这也引出了许多新的问题,如二者同时应用是否会导致错过神经血管治疗的最佳时间窗?在脑血管复通的同时应用RIC是否会干扰脑血流灌注的自调节,加重再灌注损伤等等。

3. 执行方案

RIC的压力与施加频率不仅会影响潜在的保护效应,并且会影响患者的依从性。目前RIC的最小有效压力、最适压力与最适频率均尚未确定。绝大多数研究都采用每日一组3~5个5分钟的上肢200 mmHg RIC。几项进行中的研究正在探索不同袖带压力(200 mmHg或高于收缩压40 mmHg)、单次RIC时长(4、5、6分钟)、RIC循环次数(4、5或6个循环)和施加频率(每日1次/2次)对结局指标的影响。

4. 机制与结局评估

体液-神经-免疫调节在RIC中发挥着重要作用,介导脑血流量增加、血管生成和侧支循环增加、抗血小板作用、突触产生、免疫调节、线粒体功能和自噬调节等。明确RIC的潜在机制和效应靶点可以帮助优化RIC的干预方案、试验设计,也有利于寻找新的药物靶点。

循环标记物对识别RIC的干预效应具有重要价值。目前尚未发现与RIC的干预程度或临床结局明确相关的循环标志物。许多进行中的临床试验正在探究可能的循环标志物,包括VEGF、bFGF、PDGF IL-4、IL-6、TNF等。识别RIC干预前后不同时间点的标志物有助于明确哪些患者对治疗有反应,从而个体化RIC治疗的剂量、频率和持续时间。

5. 安全性

现有的多项研究数据均表明RIC是安全可靠的,未见严重不良反应。已报道的不良反应仅有皮肤瘀斑,鲜有研究报道RIC会增加静脉血栓和横纹肌溶解的风险。RIC的安全性有赖于更大样本量的长期研究进一步阐明。

五、结论与启示

远隔缺血适应对于卒中患者而言是一种安全有效的疗法,但尚不成熟,许多问题仍亟待解决。未来研究应从研究人群、干预时间、执行方案、结局评估、样本量、安全性等六个方面优化试验设计。只有回答好这些问题,RIC有朝一日才可能广泛应用于临床。

来源:SVN俱乐部

转载已获授权,其他账号转载请联系原账号

查看更多