查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

恶性心脏肿瘤属于罕见疾病,根治性切除时该类型疾病的标准治疗方式,但由于起病隐匿,大部分患者诊断时已处于疾病晚期,仅有不到50%的患者能够成功进行手术治疗。患者术后预后较差,平均生存期为3至12个月,主要原因是诊断延迟、手术创伤和远处转移。放疗一般作为辅助或姑息治疗恶性心脏肿瘤,在此类罕见疾病中尚缺乏相关前瞻性研究数据。

为此,中山大学肿瘤防治中心刘慧教授团队联合中山大学附属第一医院心脏外科团队,对不可切除的恶性心脏肿瘤病变采用磁共振加速器(1.5T MR-Linac)进行精确大分割同期放化疗进行了探索研究,研究结果于近日发表在放疗领域权威期刊International Journal of Radiation Oncology·Biology·Physics上。

多项前期研究发现,精准大分割同期放化疗能够明显提高包括肺癌、食管癌及纵隔肿瘤的治疗效果;此外,研究还提示磁共振(MR)图像引导能够明显提高胸部肿瘤放疗的勾画和配准的精确性。由于MR扫描具有优越的软组织分辨率,是针对心脏恶性肿瘤重要的影像学手段,利用MR图像引导对不可手术的恶性心脏肿瘤进行精准放疗,有助于提高治疗效能。

因此,中山大学肿瘤防治中心刘慧教授团队在前期大分割同期放化疗(hypo-CCRT)以及MR引导精确放疗技术研究的基础上,开展了这项研究,旨在探讨使用1.5T MR-Linac进行大分割放疗联合同步化疗(hypo-CCRT)治疗恶性心脏肿瘤的安全性和有效性。

患有原发/继发性恶性心脏肿瘤的患者在1.5T MR-Linac上接受分阶段的大分割放疗联合同步化疗。初始剂量为30 Gy/6次,随后进行20至30 Gy/4至6次的增强放疗,总剂量为50至60 Gy。同步化疗(多西他赛和奈达铂)每周一次(图1C)。主要研究终点为局部无复发生存(LRFS)期,次要研究终点包括客观缓解率(ORR)、无进展生存(PFS)期、总生存(OS)期、毒性和生活质量。

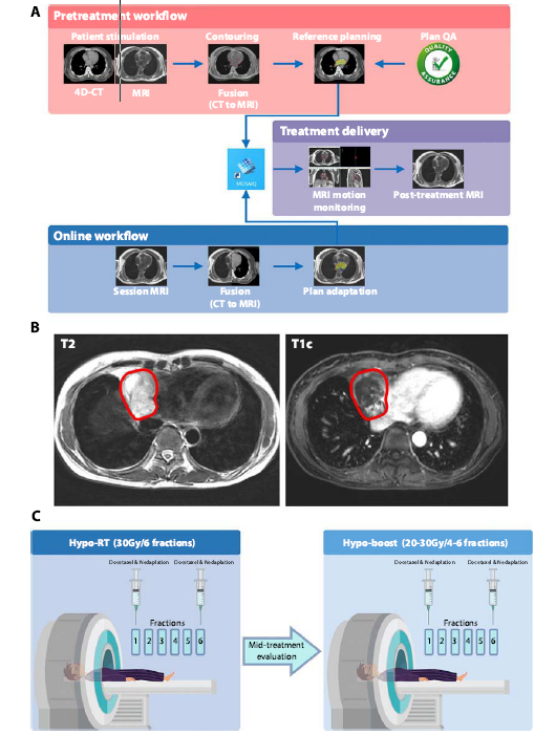

治疗前工作流程如图1A所示。每位患者接受4D-CT和MRI模拟定位。选择增强T1加权MR为参考图像,与纵隔窗CT图像(宽度/水平,400/30 HU)在每个呼吸阶段进行配准。所有图像传输到Monaco治疗计划系统(v.5.40.02;Elekta AB)进行配准和勾画。在CT图像上勾画大体肿瘤体积(GTV)(图1B)。计划靶区(PTV)为GTV扩展3 mm。根据临床情况使用两种计划方法:Adapt to Position(ATP)修改射束分段参数以与当前靶区和危险器官(OAR)位置匹配,而Adapt to Shape(ATS)方法则根据患者当天的不同的靶区位置变化重新制定新计划。

图1 (A)MR-Linac精准放疗流程图;(B)MR扫描T2序列和增强T1序列图像上的心脏肿瘤勾画示意图;(C)精准大分割同期放化疗流程图。

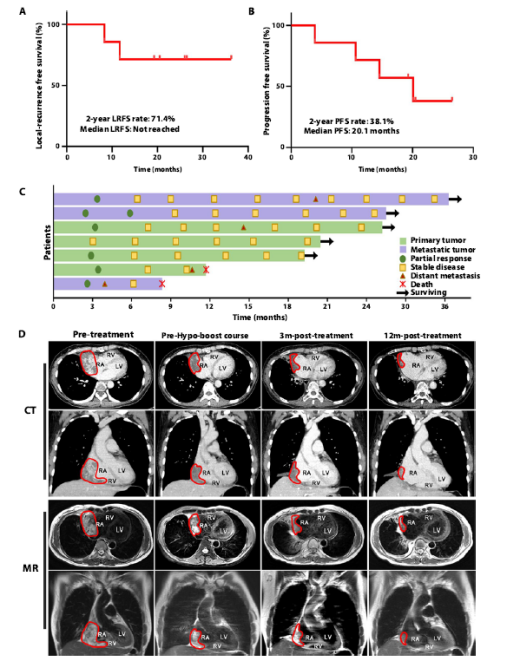

从2021年10月至2023年10月,共7例患者入组并完成了采用1.5T MR-Linac的精准大分割同期放化疗(hypo-CCRT)。中位总剂量为55 Gy,中位随访时间为26个月。患者2年局部无复发生存率为71.4% (图2A),2年总生存率为71.4%。治疗后6例患者达到肿瘤体积明显缩小(PR),1例患者肿瘤稳定(SD),总体治疗反应率(ORR)为85.7% (图2C)。

图2 (A,B) 局部无复发生存和无进展生存的Kaplan-Meier生存曲线;(C) 患者治疗时间的泳道图(根据RECIST1.1标准评估); (D)1例右心房肿瘤患者的CT和MR随访图像显示,大分割同期放化疗后3个月及12个月,心脏病灶持续缩小稳定。

精准大分割同期放化疗后3个月,患者的射血分数(EF%)从治疗前63.43%±7.21%增加到68.57%±4.28%(P=0.02),右心室内径从治疗前24.43±2.99 mm减少到18.86±3.13 mm(P<0.01)。6个月时,射血分数仍保持较好的稳定水平(70.29%±4.19%,P=0.04),右心室内径仍减少(21.14±3.29 mm,P=0.03)。精准大分割同期放化疗后6个月,患者的生活质量显著改善,疲劳和呼吸困难减少,整体健康、身体和角色功能评分提高(均P<0.05)。

图3 EORTCOLO-C30评分显示患者接受精准大分割同期放化疗后近期和长期生活质量均得到明显改善。

本研究未观察到治疗相关的3级或以上的急性或晚期毒性。主要毒性为2级心包积液,占急性毒性病例的57.1%(4/7)和晚期毒性病例的28.6%(2/7)。所有病例均无症状,无需医疗干预。肿瘤体积(GTV)从治疗前的246.76 cm³(范围:10.7~585.2 cm³)减少到治疗后的183.8 cm³(范围:9.6~303.1 cm³),MR图像引导的精准放疗还保护了正常器官,包括肺、脊柱和食管(图4)。

图4 精准大分割同期放疗剂量分布图,MR引导图像使高剂量集中于肿瘤区域并保护正常心脏结构

近年来放疗在心脏疾病的应用逐步开展并获得相当程度的关注,2017年在《新英格兰医学杂志》(NEJM)发表的文章报告了5例接受常规治疗无效的室性心动过速患者接受精准立体定向体部放疗(SBRT)治疗的结果,该研究提示通过精准立体定向放疗,显著降低患者心律失常发生,大多数患者能够在数周内停止抗心律失常药物,同时保持一年的有效性,且无明显辐射相关心脏副作用。刘慧教授团队的研究通过采用MR图像引导技术,使大分割高剂量放疗能够更精准的打击心脏肿瘤,同时更好的保护正常的心脏结构。本研究再次证明精准大分割同期放化疗在罕见恶性心脏肿瘤患者中的适用性,并显示MR图像引导在胸部肿瘤患者放疗中的应用价值。

研究结果同时展示了精准放疗在保留器官功能和改善功能结果方面具备的优势,由于治疗创伤小,精准大分割同期放化疗得以维持患者稳定的心脏功能,明显降低了治疗相关的心肺并发症,体现了平衡肿瘤控制和生活质量的重要性。本研究提示MR图像引导的分阶段大分割放疗联合同步化疗显著改善了患者射血分数(从治疗前的63.43%提高到治疗后的70.29%),右心室体积明显缩小(从治疗前的24.43降低到治疗后的21.14 mm),同时改善了患者的生活质量,特别是在减少疲劳和呼吸困难以及增强身体和角色功能方面。

MR引导的放疗为心脏肿瘤提供了一个有前景的选择。与锥形束CT相比,MR-Linac系统允许在SBRT期间以最小损伤周围健康组织的方式提供更高剂量。此项研究结果表明,采用MR-Linac进行精准大分割同期放化疗治疗恶性心脏肿瘤获得了良好的疾病控制,无患者出现需要干预的心脏毒性,经过同期放化疗后患者生活质量明显改善,避免了手术相关的严重不良事件,极大降低了治疗相关费用。

采用1.5T MR-Linac进行精准大分割同期放化疗是治疗不可切除的恶性心脏肿瘤的安全有效方法,耐受性良好,该项新技术可以使此类患者获得良好的疾病长期控制以及保持稳定的心脏功能状态,为不能手术的恶性心脏肿瘤患者提供了治疗选择。

专家简介

刘慧教授

放疗科副主任

主任医师

教授、博士生导师

◆中山大学肿瘤医院附属甘肃医院副院长,放疗科执行主任

◆IASLC(国际肺癌研究协会)分期及预后委员会委员

◆IASLC(国际肺癌研究协会)多学科治疗委员会(GMPS)委员

◆NRG-RTOG(肿瘤放射治疗协作组) 国际委员/协调员

◆ITMIG(国际胸腺肿瘤协作组)会员

◆ASTRO(北美放射肿瘤协作组)会员

◆中国抗癌协会(CACA)纵隔肿瘤专委会常务委员

◆中国抗癌协会(CACA)食管癌专业委员会委员

◆中国抗癌协会(CACA)放射治疗专业委员会委员

◆中国临床肿瘤学会(CSCO)纵隔肿瘤专委会常务委员

◆中国临床肿瘤学会(CSCO)肺癌专委会委员

◆广东省医学会肺癌专业委员会副主任委员

◆广东省女医师协会肺癌专委会副主任委员

◆广东省健康管理协会肿瘤防治专委会副主任委员

◆广东省胸部肿瘤防治研究会副理事长

◆广东省医学会放射肿瘤分会常务委员

◆广东省抗癌协会食管癌专业委员会常务委员

◆中山大学肺癌研究所副所长

通讯员丨中山大学肿瘤防治中心 赵现廷

查看更多