查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

↑↑↑

点我一键到达清单列表

药物雾化治疗的目的是输送治疗剂量的药物到达靶部位,输送的过程是通过雾化装置形成的气溶胶来完成。雾化吸入疗法的最终疗效取决于最终沉积到肺部的气溶胶所携带的有效药物量。气溶胶向肺部输送并沉积取决于若干因素,包括雾化参数、上呼吸道特征和呼吸模式、雾化制剂特性。

雾化颗粒的大小和粒径分布是雾化颗粒沉积的决定因素。但单纯的几何大小并不能表征其空气动力学特征,因此空气动力学直径被定义,用以表征粒子在空气中运动时的大小概念,具有相同空气动力学直径的粒子在自然沉降时具有相同的末端速度。通常,以质量中值空气动力学直径(MMAD)和几何标准差(GSD)作为颗粒的空气动力学直径衡量标准。MMAD 是质量中值的气溶胶的颗粒直径,GSD 是气雾粒子大小的差异程度。MMAD 衡量的是颗粒大小的趋向,而 GSD 表明 MMAD 值分散度的大小。支气管不断分支,远端气道黏膜表面积远大于近端气道黏膜,尤其是在第 8 分级后,气道直径小于 2 mm,较小的颗粒才能通过。在体外实验中,小于 5 μm 的吸入颗粒能够到达 3~7 级分支气管。而更小的颗粒(<2 μm),被称为超细粒级,能够沉积在 5、6 和 7 级分支气管。以往研究证实:药物粒径范围在 1~5 μm 时,主要沉积在细支气管及肺泡;5~10 μm 时,主要沉积于支气管等大气道;>10 μm 的药物沉积部位以鼻、咽、喉及上部支气管为主;而<1 μm 的药物颗粒少部分弥散至气管壁或肺泡沉积,大部分被呼出。因此,呼吸道疾病患病部位不同,治疗药物的最适雾化粒径则不同,可以此选择相应合适的雾化设备,如上呼吸道疾病患者可选择雾化粒径较大的雾化设备;慢阻肺作为多组分参与引发的疾病,需要药物沉积在整个肺部发挥疗效,一般临床所需雾滴 MMAD 以 1~5 μm 为宜。对于相同的 MMAD,GSD 越小代表颗粒的尺寸分布越集中。Geller 等在轻度囊性纤维化患者中使用不同大小的雾化颗粒进行治疗,以改善患者的肺功能。结果显示,使用较小雾粒的患者(MMAD=2.1 μm)相比使用更大雾粒(MMAD=4.9 μm)的患者得到了更多的肺功能改善。有 3 项研究评估了雾化颗粒大小对婴幼儿的治疗效果。Mallol 等[28]指出 3.6 μm 的 MMAD 相比 7.7 μm 的 MMAD 能够更好地沉积在婴幼儿的下呼吸道。Schüepp 等评估了药物的肺部沉积,发现 2.5 μm MMAD 的颗粒肺部沉积率达到 36%~38%,而 4.2 μm MMAD 的颗粒肺部沉积率只有 5%~8%。对于早产儿,小于 2 μm 的颗粒可以有更好的肺部沉积。这些结果表明,MMAD 在 1~4 μm 的范围内,更小的颗粒比更大的颗粒有超过 10 倍的治疗潜力。此外,对于婴幼儿来说,较窄的 GSD 可以使药物更高效地向肺部输送。

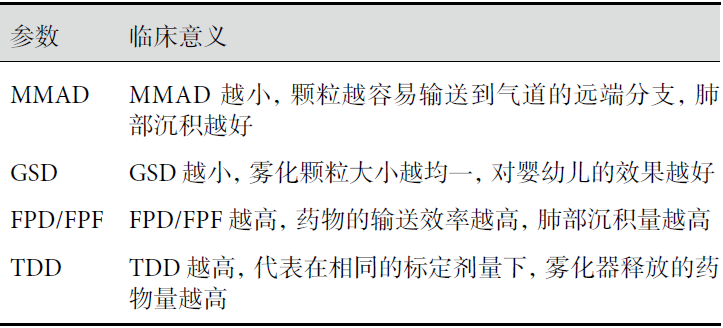

在雾化器产生气溶胶颗粒的过程中,颗粒并不完全均一,药物输送入肺的效率取决于 MMAD<5 μm 的颗粒,因此小的雾化颗粒的剂量或百分数(FPD 或 FPF)通常用于表征药物输送效率。FPD/FPF 是指具有≤5 μm 空气动力学直径的微粒的剂量/百分比[32]。药物递送总量(TDD)也是雾化器的重要参数之一,它表示雾化器雾化完全时,喷出的所有雾化颗粒所包含的药物总量,是表征雾化器药物输送能力的基础指标。Hussein 等对雾化颗粒的吸入过程进行了体外和体内研究,使用人工神经网络构建吸入模型,分析优化不同吸入参数下的生物利用度。在体外实验中,面罩过滤器上收集的药物总量与 FPF 直接相关;在体内试验中,FPF 和 TDD 升高使得 24 h 体内药量增加,表明越高的 FPF 和 TDD 就会得到越高的肺部沉积量。表 2 描述了常用的雾化参数及其临床意义。

表2 雾化参数及其临床意义

上呼吸道是呼吸过滤系统的重要组成部分,它的过滤作用会天然阻止气溶胶顺利地抵达肺部,比如,口腔吸气时舌头位置的变化,以及气管在咽喉部的弯折,都使得上气道成为一个潜在的气溶胶沉积位点。

咽部和喉部空间的大小和形状,以及呼吸方式都会提高上呼吸道的药物沉积,减少肺部的药物沉积。早在 1994 年,就有研究探讨了咽部和喉部空间变化对颗粒沉积的影响。该研究根据沉积结果分为两个亚组,口咽部沉积率为 9%~34% 的患者以及口咽部沉积率为 70% 的患者。高的口咽部沉积率与咽部空间特征分类相关,与喉部空间特征分类无关。咽部空间较宽广的患者,口咽沉积率最低。随后,这个研究小组观察了外部阻力对口腔、咽喉和肺部沉积的影响,发现给雾化吸入器增加额外的阻力可以减少药物在口腔和咽喉的沉积。

有研究使用放射成像对呼吸方式的作用进行了研究。2010 年,Nikander 等在 12 名志愿者中研究了两种呼吸方式对药物肺部沉积的影响。其中潮气呼吸模式是在自主呼吸吸气相的最初 50%~80% 时间提供吸入药物,而目标呼吸模式是缓慢深吸气(最长达 9 s),在整个吸气相持续提供吸入药物,直至吸气相的最后 2 s 停止供药,以利药物在肺部的沉积,结果显示目标呼吸模式有更好的肺部药物沉积。2015 年,van Velzen 等在囊性纤维化患者中研究了潮气呼吸模式和目标呼吸模式对使用吸入疗法的患者血药浓度的影响,结果显示目标呼吸模式显著提高了患者的血药浓度-时间曲线下面积(9.68±1.01 比 7.24±0.88,P=0.004),说明目标呼吸模式使药物更多地沉积到了肺部。

目前临床使用的雾化吸入药物类型包含糖皮质激素、β2 受体激动剂、抗胆碱能药物、抗菌药物以及黏液缓冲剂等。其中,吸入性糖皮质激素(ICS)是目前最强的气道局部抗炎药物,可有效治疗支气管哮喘;ICS 规律性吸入治疗对重度慢阻肺患者同样有效。国内已上市的 ICS 有布地奈德(BUD)、氟替卡松(FP)和丙酸倍氯米松(BDP)。BUD 有适度的脂溶性和水溶性,BUD 混悬液雾化时形成的药物微粒为 2~3 μm 的类圆形微粒,有较好的雾化效能。FP 和 BDP 水溶性较低,在支气管黏膜层溶解缓慢。BDP 混悬液的药物微粒为 10 μm 的针状,雾化效能较低。

支气管舒张剂是哮喘和慢阻肺患者预防或缓解症状的必须药物,目前国内常用的支气管舒张剂有选择性速效 β2 受体激动剂,包括特布他林和沙丁胺醇;以及短效抗胆碱能药物,如异丙托溴铵等。临床中还有使用吸入性复方异丙托溴铵制剂,需注意的是,此复方制剂不能与其他药物混在同一雾化器中使用。

临床上用于雾化吸入的抗菌药物有氨基糖苷类的阿米卡星、两性霉素 B、庆大霉素等。2012 版《成人慢性气道疾病雾化吸收治疗专家共识》建议,因抗菌药物在皮肤黏膜局部应用很少被吸收,在感染部位不能达到有效浓度,且易于引起过敏反应或导致耐药菌产生,宜尽量避免抗菌药物的局部应用。国内也无专门的雾化吸入抗菌制剂,大部分使用静脉制剂进行雾化,因静脉制剂含有防腐剂等成分,有诱导哮喘发作的风险,所产生的雾化颗粒参数也难以达到要求。传统的雾化吸入疗法,即地塞米松、庆大霉素和 α-糜蛋白酶联合雾化仍有应用,但这三种药物均无专门的雾化剂型,因此不推荐使用。其中,地塞米松水溶性高,肺内沉积率低,不适合雾化;庆大霉素气道药物浓度低,容易产生耐药,并加重上皮炎症反应;α-糜蛋白酶视网膜毒性较强,还可致炎症加重并诱发哮喘。

雾化器治疗中存在一定的不良反应,主要有感染和气道高反应等,其中与气溶胶相关的感染有雾化器和吸入药物的污染,以及病原菌在患者间传播等。患者在使用中的气道分泌物、喷嘴或面罩上残存物以及操作者的手部污染物都有可能是雾化治疗过程中的感染源。受污染冷凝液的回流或使用受污染的水清洗,致使雾化器具有最大的感染传播风险,可能造成雾化器使用患者的院内感染。因此,为了减少感染的发生和传播,雾化治疗尽量使用单一剂量药物,使用后应及时消毒、干燥,且操作者使用前后需清洁手部。

气道高反应,通常是冷的或高浓度的药物、添加剂所导致的高反应性气道痉挛,有肺部病史的患者尤其高发。雾化治疗中,药物蒸发、温度改变以及气道局部药物残留浓度的升高,均可能引起或加重不良反应。因而雾化治疗过程中,应密切观察患者是否有气道高反应症状的发生,根据情况酌情加用支气管舒张剂。

来源中国呼吸与危重监护杂志 节选自《雾化器与雾化参数》 作者周小建 洪建国

查看更多