查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

本栏目由北京友谊医院心血管中心李虹伟教授团队与中国医学论坛报合作推出,聚焦心血管临床热点,每月一期,欢迎关注。

本期话题:隐匿的血栓栓塞杀手——心房颤动

本期特邀撰稿专家:刘霄燕 张鹤萍

心房颤动(房颤)是一种以快速、无序的心房电活动为特征的室上性心律失常,是临床最常见的心律失常之一。

流行病学调查显示,我国居民房颤年龄校正后的患病率为0.65%。随着人口老龄化的加速,房颤的患病率也呈不断攀升趋势,80岁以上的老年人中高达10%,已成为老年人的流行病。

不可控因素(遗传因素、性别差异)及可调控因素(肥胖、饮酒、高血压、器质性心脏病等)均可导致心房电和(或)结构重构,触发异常电活动和形成折返环路,从而导致房颤。

无序的电活动使心房失去有效收缩,且房室结对快速心房激动呈现递减传导,造成不规则的心室律以及快速或缓慢心室率,共同导致心房内血液瘀滞,形成心房内附壁血栓,血栓脱落则可导致血栓栓塞性疾病。

已证实房颤患者血栓栓塞事件的发生率为正常人的5~17倍,其中缺血性卒中风险是非房颤患者的5倍,且房颤相关卒中患者症状重,致死、致残率和复发率更高。

研究证据表明,规范抗凝治疗可显著改善栓塞高风险房颤患者的预后,目前国内外指南均强调预防房颤引起的血栓栓塞事件,是房颤治疗策略中重要环节。

下面通过两个病例进一步了解房颤患者抗凝治疗的必要性和抗凝策略的选择。

病例1

1例63岁女性患者,因“持续腹痛8小时”于2018年11月7日入院。

患者8小时前无明显诱因出现右下腹绞痛,伴压痛,伴恶心、呕吐,呕吐物为少量胃液。查白细胞(WBC)15.8×109/L,便OB(+)。后患者出现发热,高达39.5℃,腹部B超示右下腹肠管样低回声,阑尾炎不除外。诊断“急性阑尾炎”,予禁食水、补液、抗感染、抑酸、保护胃黏膜,及解痉对症等治疗。

既往史

高血压24年;2型糖尿病12年;持续性房颤10年(未抗凝治疗);陈旧心梗2年;陈旧脑梗、左小腿浅表静脉血栓史1年,间断服用利伐沙班和氯吡格雷。双腔起搏器植入术1年;肾移植术后29年。

个人史

否认吸烟、饮酒史,否认家族中心脏病史。

入院查体

体温36.3℃,脉搏84次/分,呼吸19次/分,血压167/85 mmHg(右上肢)156/74 mmHg(左上肢)。

双肺未闻及干湿性啰音。叩诊心界不大,心率115次/分,心律绝对不齐,第一心音强弱不等,未及病理性杂音及额外心音。腹软,全腹压痛,右下腹为著,Murphy征(+),伴压痛、反跳痛,肠鸣音5次/分。双下肢无水肿。

入院急诊行腔镜腹腔探查+腹腔镜下阑尾切除术,术中见肠管呈缺血状态(图1)。

术后腹痛缓解不明显,结合房颤病史(CHA2DS2-VASc评分6分,HAS-BLED评分3分)。

行腹盆CT示:肠系膜上动脉内充盈缺损,血栓可能(图2)。

急诊行肠系膜上动脉造影+溶栓管置入术。造影显示肠系膜上动脉中远段及其分支未显影,考虑栓塞。

予尿激酶及肝素溶栓治疗,3天后复查造影:肠系膜上动脉远端分支近端未显影,但远端有侧支供血、血流量好。术中拔除溶栓导管。

经抗凝、对症支持治疗后患者出院,院外规律利伐沙班抗凝治疗。

▲图1 腹腔镜下可见缺血状态肠管

▲图2 腹盆CT显示肠系膜上动脉内充盈缺损(箭头)

病例2

1例61岁女性患者,因“间断心悸7年余,加重1月”于2019年5月5日入院。

患者7年前(2012年)无明显诱因出现心悸,多于情绪激动或劳累后出现,症状持续约1小时自行缓解,未行诊治。

4年前(2015年)诊断为“阵发性房颤”,经食管超声心动图(TEE)示左心耳(LAA)血栓形成,予华法林抗凝治疗,间断监测国际标准化比值(INR)2.0~3.0,未复查TEE。

3年前(2016年)因INR波动门诊调整为利伐沙班,后因胸闷不适后停用,继续华法林抗凝治疗,未监测INR。

1月前自觉心悸症状较前发作频繁,拟入院行射频消融+经皮LAA封堵“一站式”治疗。

既往史

高血压病3年,2型糖尿病病3年,高脂血症7年。

个人史

否认吸烟、饮酒史,否认家族中心脏病史。

入院查体

脉搏68次/分,血压146/93 mmHg(右上肢)155/90 mmHg(左上肢)。双肺未闻及干湿性啰音。叩诊心界不大,心率74次/分,心律绝对不齐,第一心音强弱不等,未及病理性杂音及额外心音。

入院后评估

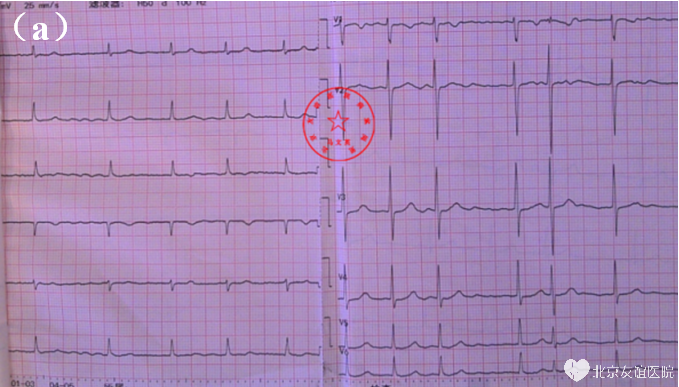

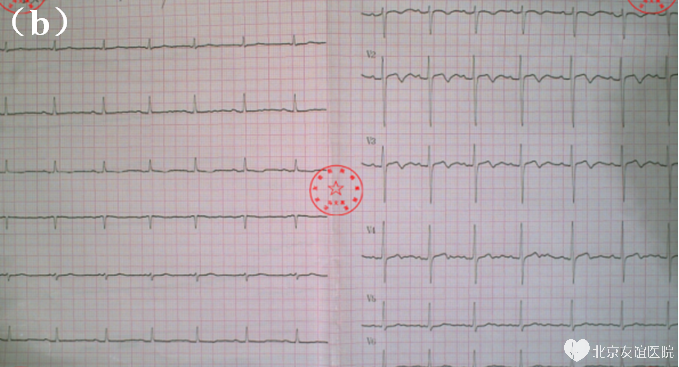

INR 2.9;CHA2DS2-VASc评分3分,HAS-BLED评分2分,存在栓塞及出血的风险;心电图示房颤(图3a);

超声心动图示LA 5.16 mm,左室射血分数(LVEF)68%;TEE:LAA近开口处可见一面积约0.46 cm2中低强度团状回声附着(图4a)。

血栓形成是房颤导管消融和经皮LAA封堵的绝对禁忌。

予患者调整为低分子肝素抗凝。10天后复查TEE:LAA开口处中低强度团状回声较前减小(面积约0.17 cm²,图4b)。

再次调整为达比加群酯110 mg,一日2次抗凝治疗,3月后复查TEE:LAA开口处团状回声消失(图4c)。

2019年8月8日行射频消融+经皮LAA封堵“一站式”治疗。术中患者转复窦律(图3b),并成功植入封堵器(LAA未见明显残余分流,露肩5 mm,压缩比12%~18%)。

▲图3 心电图:(a)入院心电图示心房颤动;(b)射频消融术中转复窦律。

▲图4 TEE:(a)LAA近开口处附着面积约0.46 cm²中低强度团状回声;(b)低分子肝素抗凝10天后复查,LAA开口处中低强度团状回声较前减小(面积约0.17 cm²);(c)达比加群酯抗凝3月后复查,LAA开口处团状回声消失。

房颤抗凝治疗的必要性

及我国的抗凝现状

临床中上述病例并非罕见!

病例1抗凝依从性欠佳,前期未进行抗凝治疗,后因下肢静脉血栓形成间断服用抗凝药物;

病例2则在抗凝过程中未规律监测药物达标情况,这些均是栓塞事件发生的潜在风险因素。

研究也发现,无论是否抗凝治疗,亚裔房颤患者较非亚裔患者更易于发生血栓栓塞事件(如缺血性脑卒中)。

荟萃分析指出,房颤患者缺血性卒中事件的年平均发生率为2.3%,且随年龄增长致病风险进一步增加,致死、致残率分别为20%和60%。

急性肠系膜动脉血栓栓塞的年平均发生率为0.14%,致死率高达70%。

2016年欧洲创伤和急诊外科协会(ESTES)发布的《急性肠系膜缺血诊疗指南》指出:约1/3的房颤合并肠系膜动脉栓塞因未抗凝或不规范抗凝所致。因此,规范抗凝预防血栓栓塞成为房颤治疗策略中重要环节。

但我国房颤患者的抗凝治疗现状仍令人担忧。全球房颤抗凝剂登记研究(Garfield研究)的中国亚组数据分析显示,我国房颤患者的抗凝治疗率仅为11%,其中口服抗凝药物达标率为36%。进一步分层研究显示,血栓栓塞高危患者(CHA2DS2-VASc≥2分)的抗凝治疗率仅为28.2%。我国房颤患者的抗凝管理亟待优化。

房颤患者栓塞风险评估

与抗凝策略的指南推荐

瓣膜性房颤(VAF)与非瓣膜性房颤(NVAF)的抗凝策略不同,须先进行界定,才能进行下一步的治疗。

2019 AHA/ACC/HRS房颤管理更新指南指出:

VAF定义为合并中-重度二尖瓣狭窄或置入人工(机械)心脏瓣膜的房颤,应用华法林抗凝治疗;

NVAF则应根据CHA2DS2-VASc评分进行血栓栓塞风险的评估,选择合适抗凝药物(如华法林或新型口服抗凝药:达比加群酯、利伐沙班等)。

房颤患者的血栓栓塞风险是连续的和不断变化的,应定期评估其血栓栓塞风险。

在抗凝治疗前和治疗过程中应对患者的出血风险进行评估,指南推荐的出血评估系统包括HAS-BLED 、ORBIT、ATRIA以及ABC评分等。出血风险高危患者发生血栓栓塞事件的风险往往也高,这些患者接受抗凝治疗的临床净获益可能更大,故对于具备抗凝治疗适应证的患者仍应进行抗凝治疗,不应将HAS-BLED高评分视为禁忌。

房颤患者的抗凝治疗参照中华医学会心电生理和起搏分会和中国医师协会心律学专业委员会共同制定的《心房颤动:目前的认识和治疗建议(2018)》,如下表所示。

除药物治疗外,经皮LAA封堵也被证实是预防房颤患者血栓栓塞事件的有效策略之一。指南建议:对于CHA2DS2-VASc≥2的NVAF,具有下列情况之一,可行经皮LAA封堵术预防血栓栓塞事件:

不适合长期规范抗凝治疗;

长期规范抗凝治疗的基础上仍发生血栓栓塞事件;

HAS-BLED≥3(Ⅱa,证据级别B)。

尽管导管消融对患者卒中及死亡率影响的临床研究仍在进行,但因其在维持窦性心律、改善患者症状和运动耐量和提高生活质量等方面的显著优势,已成为症状性房颤的一线治疗措施。

上述病例显示规范抗凝是房颤患者血栓栓塞预防的基石,以及个体化选择恰当抗凝策略的重要性。

近年来随着对房颤血栓栓塞预防认识的提高,以及更多的药物选择,我国的抗凝治疗现状已有一定程度改善,但仍存在很大的提升空间。漫漫长路,需要心脏电生理医生与房颤患者的共同努力。

查看更多