查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

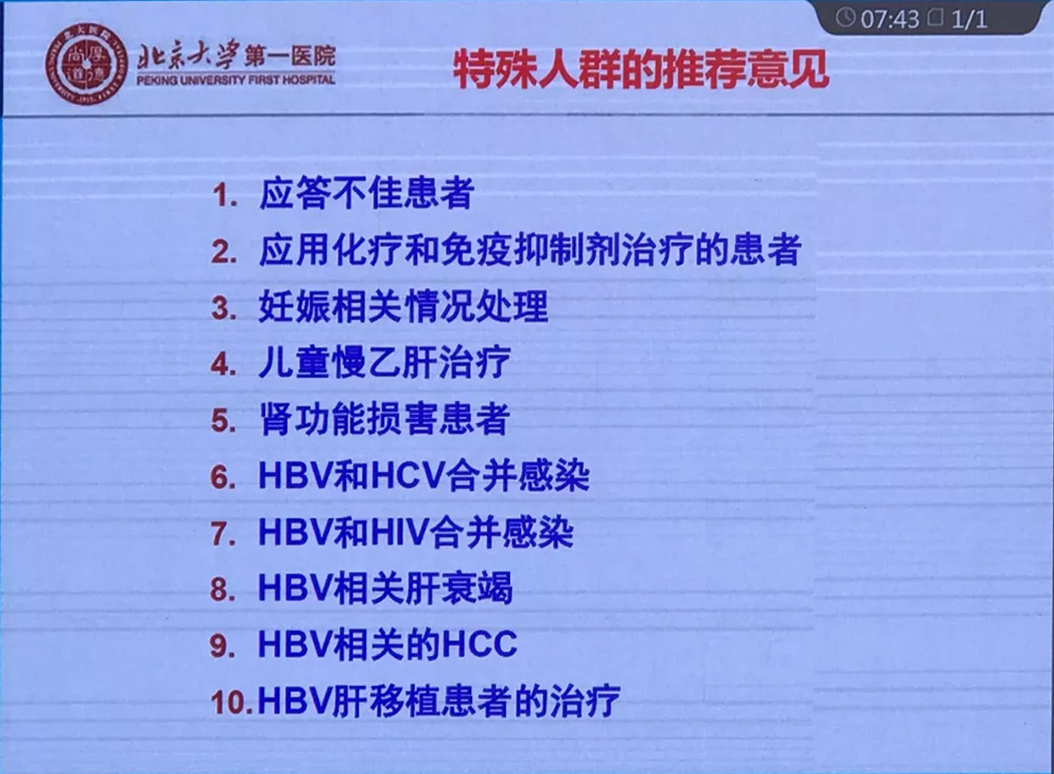

由中华医学会肝病学分会、中华医学会感染病学分会共同制订的《中国慢性乙型肝炎防治指南》(2019年版)(以下简称“新版指南”)修订工作于2018年12月正式启动,经过几轮编写及两个学会常委会讨论,已有初步征求意见稿。8月24日下午,北京大学第一医院王贵强教授就新版指南更新要点进行了深入介绍及解读。新版指南在《慢性乙型肝炎防治指南》(2015年版)基础上进行了更新和修订,拟提出27条推荐意见。

预防:强调低体重儿的免疫接种策略及一般人群筛查

推荐意见1:新生儿乙肝疫苗预防

对HBsAg阴性母亲的新生儿,应在出生后12h内尽早接种10 μg重组酵母乙肝疫苗,在1和6个月龄时分别接种第2和第3针乙肝疫苗(A1)。

对HBsAg阳性母亲的新生儿,应在出生后12h内尽早接种10μg重组酵母乙肝疫苗,同时在不同部位注射100 IU乙肝免疫球蛋白(HBIG),在1和6个月龄时分别接种第2和第3针乙肝疫苗。建议对HBsAg阳性母亲所生儿童,于接种第3针乙肝疫苗后1-2个月进行HBsAg和抗-HBs检测。若HBsAg阴性、抗-HBs<10 mIU/mL,可按0、1、6月免疫程序再接种3针乙肝疫苗(A1)。

HBsAg不详母亲所生早产儿、低体重儿也应在出生后12h内尽早接种第1针乙肝疫苗和HBIG。早产儿或低体重儿满1月龄后,再按0、1、6月程序完成3针乙肝疫苗免疫(A1)。

新生儿在出生12h内接种了乙肝疫苗和HBIG后,可接受HBsAg阳性母亲的哺乳(B1)。

推荐意见2:

对于未接种或未完成全程乙肝疫苗的儿童,应及时进行补种;第1针与第2针间隔应≥28天,第2剂与第3剂间隔应≥60天。

推荐意见3:

对免疫功能低下或无应答的成人,应增加疫苗的接种剂量(如60 μg)和针次;对3针免疫程序无应答者,可再接种1针60 μg或3针20 μg乙肝疫苗,并于第2次接种乙肝疫苗后1—2个月检测血清抗-HBs,如仍无应答,可再接种1针60 μg重组酵母乙肝疫苗(A1)。

推荐意见4:意外暴露后预防

意外暴露乙肝病毒(HBV)者可按照以下方法处理:① 在伤口周围轻轻挤压,排出血液,生理盐水冲洗,然后用消毒液处理;② 如已接种过乙肝疫苗且已知乙肝表面抗体(HBsAb)阳性者(≥10 mIU/ml),可不进行特殊处理;如未接种过乙肝疫苗,或虽接种过疫苗但HBsAb<10 mIU/ml 或HBsAb水平不详者,应立即注射HBIG(200~400 IU),同时在不同部位接种1针乙肝疫苗(20 μg),于1和6个月分别接种第2和第3针乙肝疫苗(20 μg);③应立即检测HBV DNA、HBsAg,3~6个月后复查。

推荐意见5:一般人群筛查

鼓励一般人群在常规体检或就诊时进行HBsAg、抗-HBc和抗-HBs筛查;对高危人群、孕妇、接受抗肿瘤(化疗或放射治疗)、免疫抑制剂和直接抗丙肝炎病毒药物(DAA)治疗,以及感染人类免疫缺陷病毒(HIV)患者进行HBsAg、抗-HBc和抗-HBs筛查。对HBsAg、抗-HBc和抗-HBs均阴性者,建议接种乙肝疫苗。

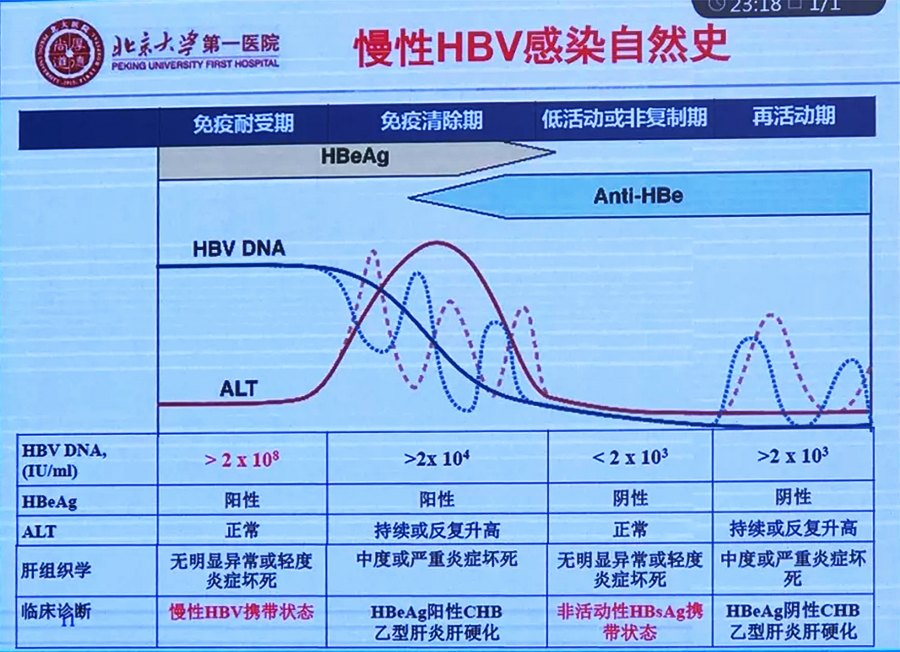

自然史和临床诊断:“携带者”改为“携带状态”

在自然史中,新版指南将免疫耐受期HBVDNA诊断界值提高到2×108 IU/ml,避免遗漏需要接受治疗的患者。同时,临床诊断也有修改,免疫清除期诊断为“慢性HBV携带状态”、低活动或非复制期诊断为“非活动性HBsAg携带状态”,都不再称为“ 携带者”。状态是不稳定的,随时可变,因此,应更强调患者的随访监测。

推荐意见6:

慢性HBV感染自然病程中四个期的判定,尤其是免疫耐受期的判定,应结合患者年龄、感染途径、家族史、肝脏生化学变化、病毒学、肝脏病理学以及肝脏影像学(包括肝脏瞬时弹性测定,肝脏超声、CT或MRI)等综合判定。

抗病毒治疗适应证扩大

由于药物可及性已不是问题,因此新版指南放宽了抗病毒治疗适应证。

推荐意见7-8:

血清HBVDNA 阳性、丙氨酸氨基转移酶(ALT)持续异常(>1×ULN)且排除其他原因所致者,HBV DNA阳性代偿期乙肝肝硬化患者,HBsAg阳性失代偿期乙肝肝硬化患者,建议抗病毒治疗。

推荐意见9:

血清HBV DNA阳性、ALT正常,有下列情况建议抗病毒治疗:①肝组织学显示显著炎症和/或纤维化(G≥2 和/或S≥2)(A1);②有乙肝肝硬化或乙肝肝癌家族史且年龄30岁以上(B2);③ ALT持续正常,年龄大于30岁,建议无创肝纤维化评估或肝组织学检查,存在明显肝脏炎症或纤维化;④乙肝相关肝外表现(B1)。

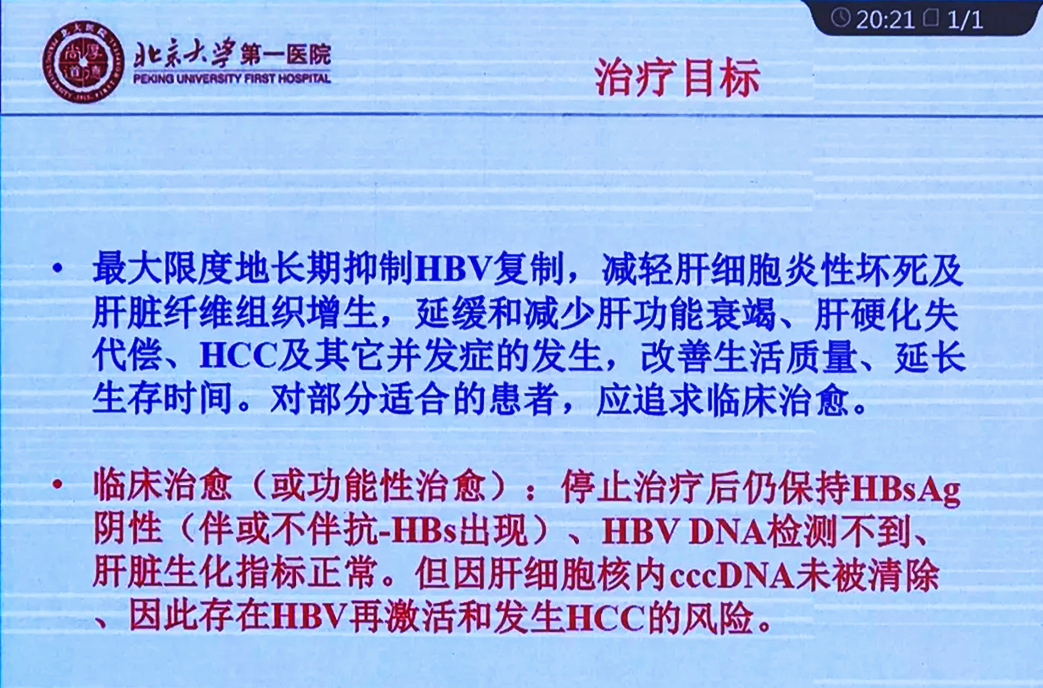

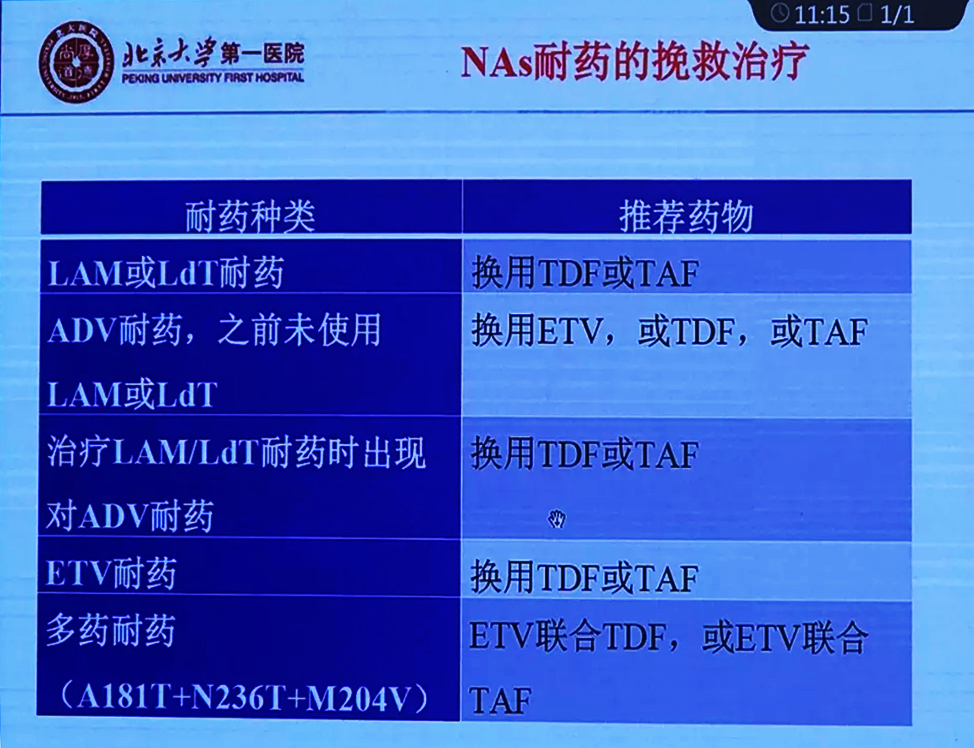

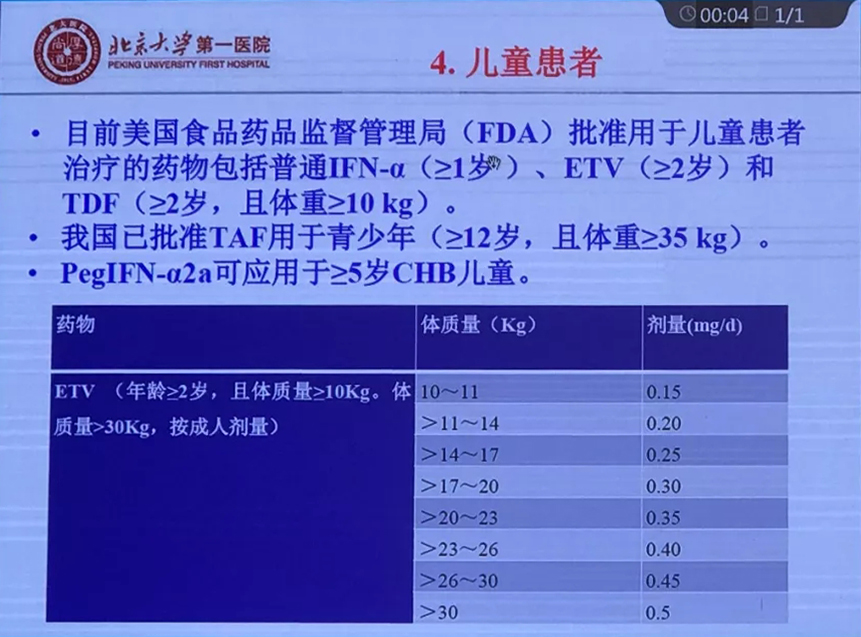

抗病毒治疗推荐意见

新版指南建议首选强效低耐药核苷(酸)类似物([ NAs),包括恩替卡韦(ETV),替诺福韦酯(TDF)、丙酚替诺福韦(TAF)]或聚乙二醇干扰素治疗慢性HBV感染。经治或正在应用非首选药物治疗的患者,建议换用强效低耐药药物,以进一步降低耐药风险。

HBeAg阳性慢性乙肝患者治疗

推荐意见10:HBeAg阳性慢性感染者:应用ETV、TDF或TAF在治疗,总疗程至少4年。在达到HBV DNA低于检测下限、ALT复常、HBeAg血清学转换后,再巩固治疗至少3年(每隔6个月复查一次)仍保持不变,可考虑停药,延长疗程可减少复发(B1)。

推荐意见11:HBeAg阳性慢乙肝患者应用聚乙二醇干扰素(Peg-IFN-α)抗病毒治疗。治疗24周时,若HBsAg定量> 20000 IU/ml,建议停用Peg-IFN-α治疗,改为NAs长期治疗(B1)。有效患者治疗疗程48周,可以根据病情需要延长疗程,但不宜超过72周。

HBeAg阴性慢性乙肝患者治疗

推荐意见12:HBeAg阴性慢性感染者:应用ETV、TDF或TAF治疗,建议HBsAg消失且HBV DNA检测不到,停药随访(B1)。

推荐意见13: HBeAg阴性慢乙肝患者应用Peg-IFN-α抗病毒治疗。治疗12周时,若HBV DNA下降<2log10IU/ml,或HBsAg定量下降<1 log10 IU/ml,建议停用Peg-IFN-α治疗,改为NAs长期治疗(B1)。有效患者治疗疗程48周,可以根据病情需要延长疗程,但不宜超过72周。

乙肝肝硬化治疗

推荐意见14:代偿期乙肝肝硬化患者:推荐应用ETV、TDF、TAF长期抗病毒治疗,或应用Peg-IFN-α治疗,但需密切监测相关副作用(A1)。

推荐意见15:失代偿期乙肝肝硬化患者;推荐应用ETV 、TDF或TAF治疗,长期治疗(A1)。禁用干扰素治疗。

NAs 联合聚乙二醇干扰素治疗

对于NAs经治的慢乙肝患者,对符合一定条件的优势人群联合干扰素治疗可使部分患者获得临床治愈;治疗前HBsAg低水平(<1500 IU/ml)及治疗中HBsAg快速下降者,联合治疗后患者HBsAg阴转率较高;随访研究结果显示,干扰素治疗可进一步降低HBV相关肝癌发生率。但联合治疗的基线条件、疗程以及持久应答等尚需进一步研究。尽管新版指南没有最后推荐意见,但补充汇总了最新文献数据,以待广大学者进一步研究探索。

推荐意见16:

应用ETV、TDF或TAF治疗48周,若HBV DNA>2000 IU/ml,建议调整NAs治疗,也可以换用Peg-IFN治疗;乙肝肝硬化等进展期肝病患者,应用ETV、TDF或TAF治疗24周,若HBV DNA>2000 IU/ml,建议换用或联合治疗(C2)。

推荐意见17:

所有接受化疗、免疫抑制剂治疗的患者,起始治疗前都应常规筛查HBsAg、抗HBc(A1)。对于HBsAg阳性者,在开始免疫抑制剂及化疗药物前一周,或至少同时应用抗病毒治疗(A1),优先选用ETV、TDF或TAF(B1)。

对HBsAg阴性、抗-HBc阳性者,若使用B细胞单克隆抗体或进行造血干细胞移植,应预防使用抗病毒药物(B1)。

推荐意见18:

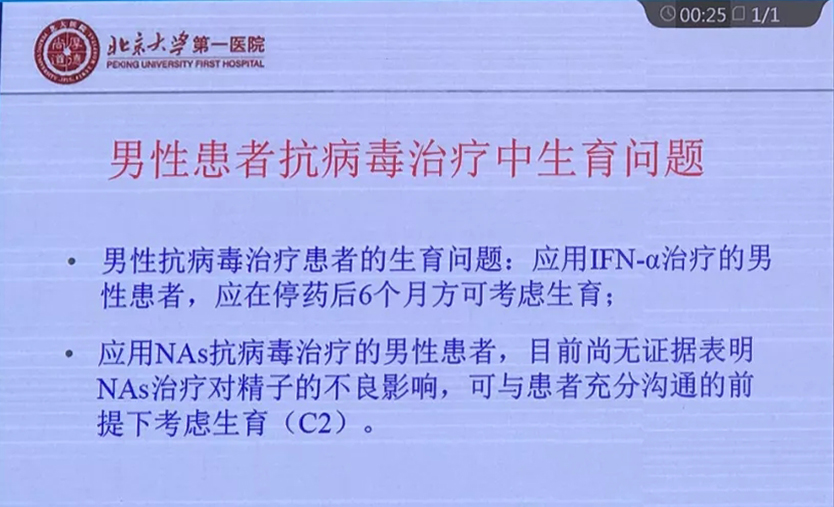

慢性乙型肝炎准备妊娠患者,或妊娠期间诊断CHB者,存在抗病毒指证时,在充分沟通并权衡利弊后,可以使用TDF治疗。

推荐意见19:

抗病毒治疗期间意外妊娠的患者,若使用TDF或LdT或LAM中,建议继续妊娠;若使用ADV或ETV,可继续妊娠,并换用TDF(B1);若应用干扰素治疗,建议向孕妇和家属充分告知风险,由其决定是否继续妊娠,若继续妊娠应换用TDF(C2)。

推荐意见20:

妊娠中后期HBV DNA>2×105 IU/ml,在充分沟通知情同意基础上,可于妊娠第24~28周开始应用TDF或LdT抗病毒治疗(A1)。

免疫耐受期孕妇建议于产后即刻或1~3个月停药;TDF在母乳中浓度极低,母乳喂养不是禁忌症(C2)。

停药后应至少每三个月检测肝功能,直至产后6个月,肝炎活动者应该抗病毒治疗(A2)。

推荐意见22:

慢性肾病患者、肾功能不全或接受肾脏替代治疗的患者,推荐ETV、TAF或LdT作为一线抗HBV治疗药物,尽可能避免应用ADV或TDF(B1)。

对于存在肾脏损害高危风险的CHB患者,应用任何NAs抗病毒过程中均需监测肾功能变化;已应用ADV或TDF的患者发生肾脏或骨骼疾病、或存在其他高危风险时,应考虑改用ETV或TAF(B1)。

推荐意见23:

HCV/HBV合并感染者应用DAA治疗HCV时,需给予NAs治疗可以预防HBV再激活,DAA治疗结束12周后,可考虑停止NAs治疗(B2);

HBsAg(-)、抗-HBc(+)者应用DAA期间,需密切监测,如ALT异常升高应进一步检测HBsAg和HBV DNA定量,如阳性应加用NA治疗(B2)。

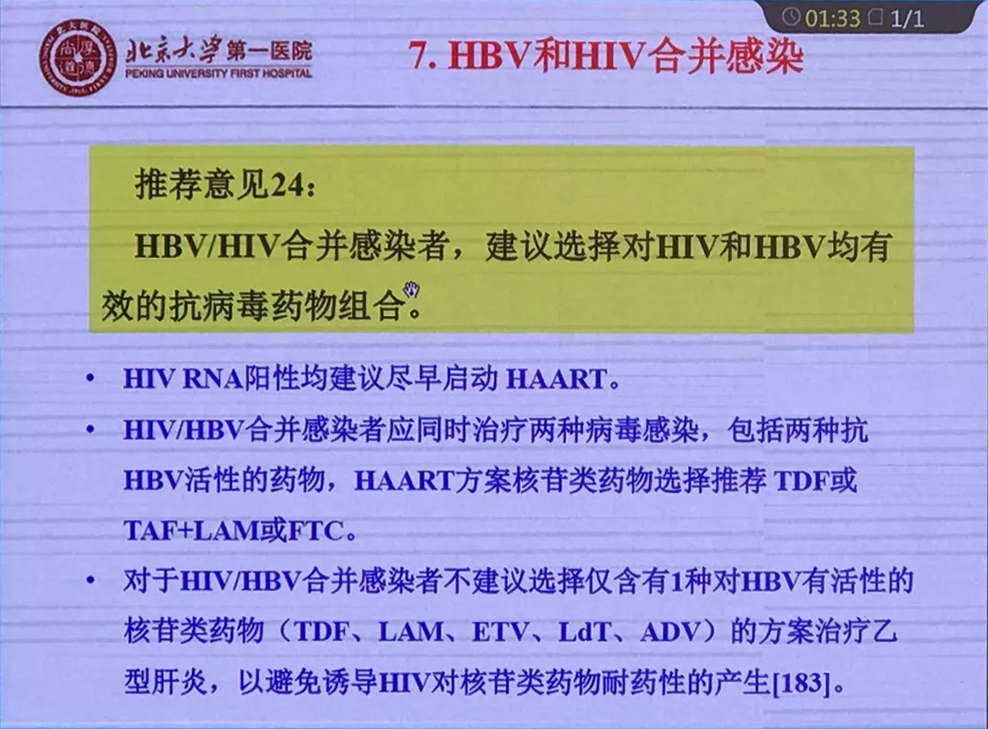

推荐意见24:

HBV/HIV合并感染者,建议选择对HIV和HBV均有效的抗病毒药物组合。

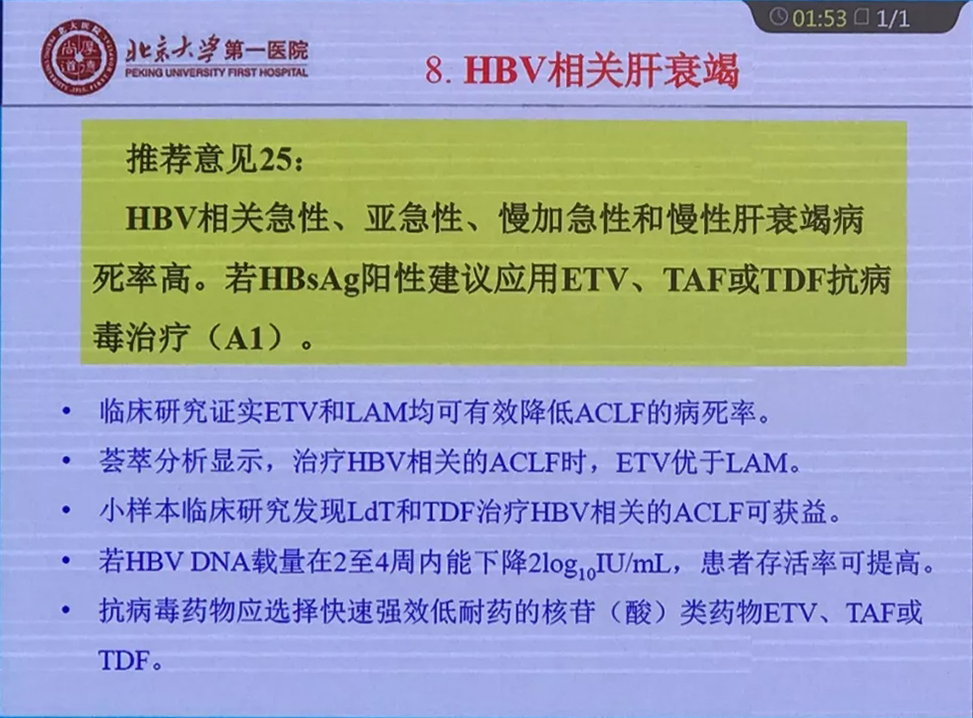

推荐意见25:

HBV相关急性、亚急性、慢加急性和慢性肝衰竭病死率高。若HBsAg阳性建议应用ETV、TAF或TDF抗病毒治疗(A1)。

查看更多