查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

点击图片获取消化年度清单↓↓↓

患者王女士,76岁,既往高血压、房颤病史10年。

6天前出现大便次数增多,初为褐色伴不成形便,后为稀水便,由最初每日3~4次,发展到每日可多达6~7次,起初以为吃坏了东西,只口服诺氟沙星、蒙脱石散等药物,大便次数较前减少,便放下心来。

但2天前突然出现阵发性脐周绞痛,后排鲜红色血便5次,并伴有乏力、口干、轻度恶心,马上就来到我院消化内科就诊。

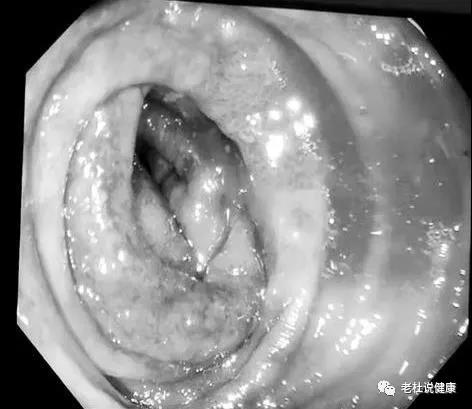

治疗前

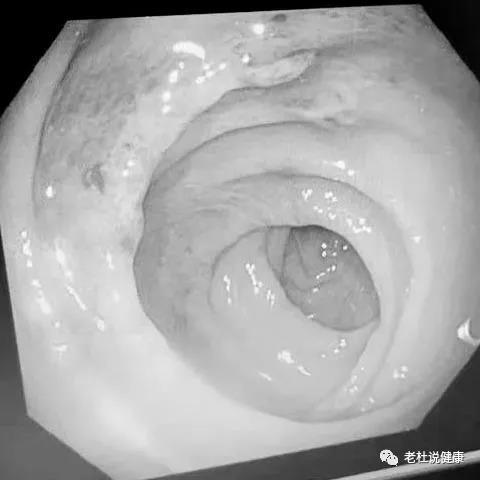

治疗后

消化内科医生详细询问病情后,初步考虑“缺血性肠病”,建议王女士住院行肠镜检查明确诊断。

王女士住院后肠镜检查结果回报:

距肛门口18~40cm可见环形片状黏膜红肿、充血、糜烂,局部多发溃疡,覆白色黏液,血管网纹模糊;

进镜30~40cm可见肠腔环周水肿,肠腔狭窄,并见局部黏膜苍白、青紫;

最后确诊:缺血性肠病。

经过消化科医护的精准治疗和精心护理,2周后复查肠镜回报:结肠缺血水肿较前减轻,出院1月后再复查肠镜提示未发现异常。

其实临床上像王女士这种,患有缺血性肠病的患者并不少见。

缺血性肠病

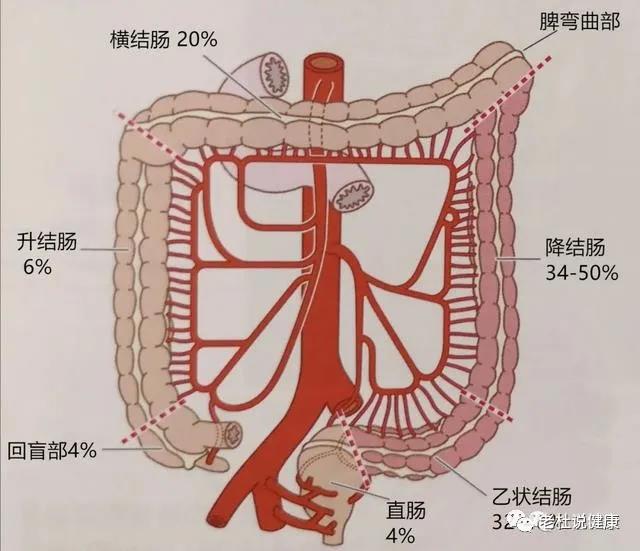

缺血性肠病是因肠壁缺血、乏氧,最终发生梗死的疾病。多见于老年人,尤其有糖尿病、高血压、患动脉硬化、房颤病史的患者,病变多以结肠脾曲为中心呈节段性发生。

缺血性肠病的发病部位

造成结肠缺血的直接原因多为肠系膜动、静脉,特别是肠系膜上动脉因粥样硬化或血栓形成引起的血管闭塞及狭窄。

心力衰竭、休克引起血压降低,肠道局部供血不足也可成为发病原因。

主要表现就是突然起病,以急性腹痛、腹泻、恶心、呕吐、便血起病,血便以鲜血便为主,有时也可以是果酱样或黑便,严重的还可能发生肠梗阻、坏死、穿孔及腹膜炎等并发症危及生命。

可分为急性肠系膜缺血(AMI)、慢性肠系膜缺血(CMI)、和缺血性结肠炎(IC)三种,由于AMI虽然发病率低,但是死亡率很高,希望能引起大家的重视。

病因

静息状态下胃肠道动脉血流量占心排血量的10%,而运动或进餐后消化道血流量变化较大。引起本病的主要病理基础是局部血管病变、血流量不足或血液的高凝状态。

危险因素主要有:心力衰竭、心律失常、心房颤动、各种原因所致的休克、动脉血栓形成、机械性肠梗阻等。

医源性因素有动脉瘤切除术、主动脉手术、冠状动脉搭桥术、肠切除术、肠镜、钡灌肠、妇科手术等;

药物因素有可卡因、 达那唑、地高辛、雌激素、苯异丙胺、利尿剂、非类固醇类抗炎药等,均可导致老年人缺血性肠病发生。

检查和诊断

主要依据临床表现、特殊检查(CT、结肠镜等)进行诊断和鉴别诊断。

有糖尿病、动脉硬化、冠心病、高血压、高脂血症、心律失常等基础病变的老年患者,一旦出现腹痛持续>2h,尤其是症状与体征不相称,即应考虑本病,争取早期诊断和早期治疗。

1、首选结肠镜检查:

争取在72小时内完成,重点是左半结肠。急性期镜下可见黏膜充血、水肿、糜烂、浅表溃疡及血管网消失,不过这些改变并无特殊性,如果病理活检发现纤维素血栓和含铁血黄素,则是诊断的根据。

晚期,尤其是慢性者可见结节性病变、皱襞增厚。

2、腹部钡餐透视或拍片:

对于急性期肠穿孔、慢性期肠狭窄意义较大。

3、腹部CT、彩色多普勒超声:

该检查有一定临床价值。数字减影血管造影(DSA)虽然是诊断本病的金标准,并且可降低病死率,但要求条件较高,广泛使用受到限制。

本病应与炎症性肠病、急性细菌性痢疾、急性胰腺炎、结肠癌等疾病相鉴别。

治疗

由于缺血性肠病的死亡率较高,因此及时就诊十分重要。缺血性肠病的主要治疗办法有以下几种。

1、以治疗原发病为主——可通过禁食、静脉高营养等方式使肠道充分休息,并给予广谱抗生素,可以通过检测尿量、中心静脉压来观察补液程度。

2、适时采用扩血管药物——可以逆转反应性动脉痉挛,常用罂粟碱,也可通过受累的血管灌注罂粟碱,这是除了切除肠管外治疗非阻塞性肠系膜缺血的唯一方法。

3、血管造影灌注溶栓剂——是某些栓子型急性缺血性肠病患者的救命措施。出血是主要的并发症。溶栓剂应慎用,不可在有腹膜炎或肠道坏死时使用。

4、手术治疗——对动脉栓塞的效果较好,而动脉血栓形成和非阻塞性肠系膜缺血手术后的病死率仍很高,手术的目的是证实肠系膜缺血的诊断、评价肠道的存活能力、清除血管内斑块或栓子、切除坏死肠管及肠系膜,可能情况下完成血管再造术。

缺血性肠病的预后不但与确诊早晚,处理是否得当、及时有关,更与病变性质、范围有关。

由于动脉或静脉被栓子堵塞或血栓形成的病变,往往突然发病,病情凶险,进展迅速,死亡率高。

一般缺血性结肠炎,如果不发生穿孔、坏死,则多为自限性,可望恢复正常,但病变若仅侵犯右侧结肠,或左右侧同时受累,则预后差。

肠系膜动脉栓塞

小结

缺血性肠病多发于老年人,腹痛为缺血性肠病突出表现,呈持续性钝痛,程度轻重不一;

可伴有恶心、嗳气、腹胀、腹泻;

慢性者表现为中上腹间歇性疼痛,进餐后10多分钟或半小时开始疼痛,每次持续1~2小时,不敢进食。

也可因肠功能紊乱(如恶心、呕吐、嗳气、腹胀、腹泻)而误以为慢性胃炎、肠炎。

有的表现为突然下腹痉挛性疼痛,里急后重(很想解大便,但又无法一泄为快),黑便或鲜血大便,发热,脉搏增快,左下腹及盆腔明显压痛。

由于缺血性肠病总的发病率不高及早期诊断的困难性,常需要与克罗恩病、结肠肿瘤、机械性肠梗阻、急性胰腺炎等相鉴别,容易造成误诊。

由于急性坏死型缺血性肠病发病急、进展快、病死率高,所以,及时准确的做出临床诊断对预后尤为重要。

如果老年人,特别是伴有高血压和动脉硬化的老年人,出现不明原因的腹痛,特别是吃饭后就腹痛,过一段时间缓解,要警惕缺血性肠病,要及时到医院就诊。

作者:漯河市郾城卫校医院消化内科 杜林松

文章首发自老杜说健康公众号(杜林松医生个人公众号)

查看更多