查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

使用口服抗凝药物预防卒中是房颤管理的基石,目前非维生素K拮抗剂口服抗凝药 (NOAC) 已广泛应用于临床,且被国际和国内指南推荐为房颤卒中预防的首选抗凝药物1,2。众所周知,华法林需要定期监测国际标准化比值 (INR),以指导治疗方案的调整。

那么,达比加群是否需要常规抗凝监测?有哪些指标可以作为参考呢?如何理解监测数据?本文将通过3个问题全面解读达比加群的抗凝监测,以期为临床实践提供参考。

达比加群无需常规抗凝监测。传统的抗凝药华法林之所以需要抗凝监测,因为华法林的抗凝机制决定了监测的必要性。

华法林作用于多靶点(凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ),间接抑制凝血酶发挥抗凝作用。华法林的半衰期较长(36-42h),在血液循环中与血浆蛋白结合,通过肝脏CYP450酶代谢。华法林对体内已合成维生素K依赖的凝血因子没有抑制作用,只有这些凝血因子代谢后,华法林才有抗凝作用。导致华法林具有以下特点:不同患者中个体差异大、量效关系不可预测,与多种食物、药物存在相互作用,治疗窗窄(INR 2-3),起效、失效慢。因此,使用华法林时需定期监测INR以评估疗效、调整药物剂量3, 4。

达比加群是单靶点的Ⅱa因子抑制剂,起效迅速,在给药后平均2小时内达峰浓度5。无论是单次给药还是多次给药达到稳态后,达比加群的Cmax和AUC与剂量呈正比例增高,表明达比加群在很宽的剂量范围内 (每日总剂量10-1200 mg) 呈线性药代动力学 (图1),证明达比加群的药代动力学是可预测的,支持固定剂量给药方案6。

图1. 单次给药后和达到稳态后达比加群Cmax和AUC的剂量-比例增加

食物可将达比加群血浆水平达到峰值的时间延长约2小时,而不会影响总体暴露达比加群。既不经CYP450酶代谢,也不诱导或抑制CYP450酶,较少发生药物相互作用7。随机对照研究及大量真实世界研究显示,达比加群相较于华法林具有更优的安全性,尤其在大出血和颅内出血方面8, 9。

综上,达比加群具有可预测的线性药代动力学,在常规剂量给药时,起效迅速,抗凝效果明确。并且达比加群无食物相互作用,不经CYP450酶代谢,较少发生药物相互作用,安全性好,因此无需常规抗凝监测。

Which: 哪些实验指标可能用于达比加群的监测参考?

尽管达比加群无需常规抗凝监测,但是,在一些特殊情况下,可能需要评估接受达比加群治疗患者的抗凝状态,包括怀疑用药过量、出现临床相关严重出血、需要紧急计划外手术或操作7。

达比加群对凝血酶原时间(PT)、凝血酶时间 (TT)、稀释的凝血酶时间(dTT)、活化部分凝血活酶时间 (aPTT)、蝰蛇毒凝血时间 (ECT) 等凝血筛查试验的影响已经被广泛研究。筛查试验可用作一线检测,但它们不足以评估抗凝作用的程度7。

PT (INR):PT测定在存在过量组织因子和促凝血磷脂的情况下再钙化后血浆样品的凝血时间,主要涉及Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ、Ⅶ和Ⅹ的外源性凝血途径的凝血时间5。INR根据PT值和测定试剂的国际敏感指数计算得到。

在临床相关血浆浓度下,达比加群对PT (INR) 几乎没有影响。达比加群的治疗浓度通常只会导致INR的适度升高 (超过达比加群治疗浓度时INR为2.0) (图2b)7。所以INR和PT都不适用于达比加群的抗凝监测。

图2. 在单次给药和多次给药后aPTT、INR、TT和ECT vs达比加群血浆浓度的延长

aPTT:aPTT检测针对凝血瀑布的内源性途径,涉及Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ、Ⅷ、Ⅸ、Ⅹ、Ⅺ和Ⅻ。在存在磷脂和接触激活因子的情况下再钙化后,血浆样品中会产生大量凝血酶。在存在抗凝药物的情况下,测量凝血酶产生和随后凝块形成的延长时间。

随着达比加群浓度增加,aPTT延长 (非线性),在较高浓度 (>200ng/ml) 时趋于平稳,提示敏感性开始降低 (图2a)。当以超治疗剂量 (400 mg,每天3次) 给予健康志愿者时,aPTT比值在达比加群血浆谷浓度和峰值浓度 (> 400-500 ng/ml) 时大多在2-3范围内。在接受达比加群150mg BID治疗的患者中,给药后12小时 (谷值水平),中位aPTT是对照组的1.5倍,少量患者增加2倍。

aPTT仅可以提供达比加群抗凝活性的定性指标,不适用于精确定量测定达比加群血浆浓度,尤其是在高血浆浓度达比加群时。且aPTT可能因凝血计和所用试剂的灵敏度而异。当aPTT延长>正常值上限的2倍,提示可能出血风险增高5,7,10。

TT:在血浆样品中加入“标准化“凝血酶溶液,测定开始出现纤维蛋白所需的时间。TT直接测定血浆样品中凝血酶的活性,因此可以直接测量直接凝血酶抑制剂 (DTI) 的活性。

TT对达比加群有极高的敏感性,在治疗浓度下表现出线性剂量反应 (图2c)。治疗剂量的达比加群可使TT延长至300s以上,即使血药浓度接近谷值水平也常出现TT明显延长100s以上。由于TT对达比加群过度敏感,导致其与血药浓度无明确剂量相关性,在治疗水平时几乎都会超出实验室检测范围,因此无法用于评估安全性和有效性。但是正常水平的TT可以排除应用达比加群,特异性为100%,因此TT可作为达比加群血药浓度是否>30ng/ml的阴性预测手段,对于接受择期手术、溶栓治疗和有创检查等患者具有重要意义5,7,10,11。

dTT:Hemoclot凝血酶时间分析 (Hyphen BioMed,法国) 是一种精密、灵敏的稀释TT测定法,专门针对DTI而研发,可定量测定血浆中DTI活性。目前已在欧盟、加拿大等注册使用,尚未引入中国。dTT在检测前首先对患者血液样本进行稀释,通常用健康人混合血浆以1:8进行稀释,最大稀释比例1:20。

dTT与达比加群血药浓度之间存在直接线性关系 (图3),可以定量推导出达比加群的血药浓度。达比加群150mg BID给药后,在谷值水平时>200ng/mL血浆浓度提示潜在的出血风险7,11。

图3. 健康志愿者中达比加群浓度和dTT的线性关系 (220mg)

ECT:ECT是检测凝血酶生成的一种特异性方法。使用的激活剂蛇静脉酶是一种蛇毒,可特异性激活凝血酶原,从而产生凝血酶,达比加群可以直接抑制凝血酶,其抑制程度与达比加群血浆浓度呈剂量依赖的线性相关 (图2d) 5,7, ECT可用于测量达比加群治疗范围内的浓度12。ECT延长至正常上限>3倍提示有潜在出血风险11。但是ECT目前尚未广泛应用于临床,很大程度上仅用作科研。

How: 必要情况下如何监测达比加群的抗凝活性?

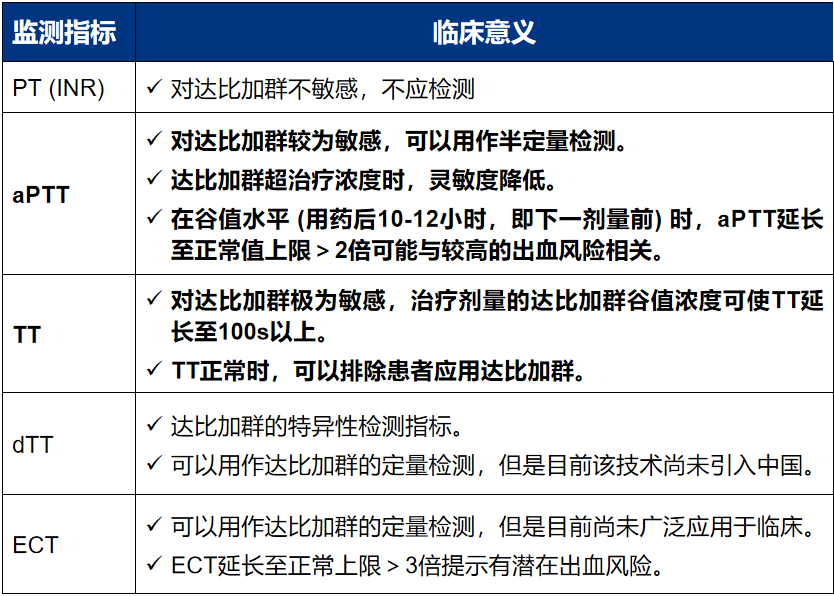

在需要评估达比加群治疗患者的出血风险时,aPTT和TT是临床最可获得的检测方法。评估达比加群治疗患者的指标总结如下表。

值得注意的是,在非紧急情况下,采样应在达比加群的血浆浓度预计处于谷值水平时进行,即用药后10-12小时或下一剂量前。但是,如果在紧急情况下需要测量,则在解释结果时应仔细考虑最后一剂达比加群的服用时间和达比加群的药代动力学13。

参考文献:

1. 中华医学会心电生理和起搏分会. 中华心律失常学杂志. 2022; 26(1):15-88.

2. Jan Steffel, et al. Europace. 2021 Oct 9;23(10):1612-1676.

3. 胡大一. 中华全科医师杂志, 2013, (10):783-787.

4. John W Eikelboom, Jeffrey I Weitz. Circulation. 2007 Jul 10;116(2):131-3.

5. Joachim Stangier, et al. Br J Clin Pharmacol. 2007 Sep;64(3):292-303.

6. Joachim Stangier. Clin Pharmacokinet. 2008;47(5):285-95.

7. van Ryn J, et al. Thromb Haemost. 2010 Jun;103(6):1116-27.

8. Connolly SJ, et al; RE-LY Steering Committee and Investigators. N Engl J Med. 2009 Sep 17;361(12):1139-51.

9. Huisman MV, et al; GLORIA-AF Investigators. Clin Res Cardiol. 2022 May;111(5):548-559.

10. 张鸿艳,等. 中国心血管病杂志.2019;24(6):565-570.

11. 赵晓静,等. 临床检验杂志. 2019;39(5):321-326.

12. Dunois C. Biomedicines. 2021 Apr 21;9(5):445.

13. Drouet L, et al. Int J Stroke. 2016 Oct;11(7):748-58.

审批号:SC-CN-08644

有效期至:2025/5/24

仅供相关医药专业人士进行医学科学交流

查看更多