查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

点击图片,获得更多精彩内容

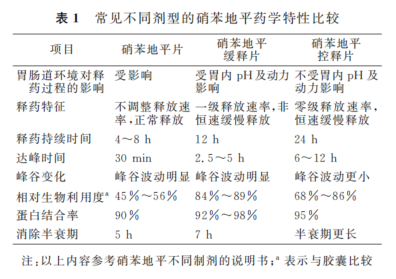

硝苯地平的研发始于20世纪60年代,目前临床上广泛使用的剂型包括常释制剂(如口服片剂或胶囊剂,3~4 次/d)、缓释制剂(口服,2 次/d)和控释制剂(口服,1 次/d)。硝苯地平缓释制剂和控释制剂均为长效作用的剂型,而实际上两者之间仍有所区别,《中国药典》2020版将缓释制剂定义为“缓慢地非恒速释放药物”,而控释制剂定义为“缓慢地恒速释放药物,血药浓度比缓释制剂更加平稳”。

硝苯地平片于20世80年代在中国上市开始用于治疗冠心病(商品名为心痛定),此后也用于治疗原发性高血压。 硝苯地平在生物药剂学分类系统(BCS)中,属于具有高溶解度和高渗透性的BCSⅠ类药物。其片剂在胃肠道中需经历崩解、分散和溶出过程,胶囊剂服用后可更快速地崩解和迅速分散药物颗粒。因此,硝苯地平常释制剂均具有口服后吸收迅速的特点,可在体内快速达到血药峰浓度(约30min)而发挥疗效。然而对于高血压患者,硝苯地平常释制剂的降压速度实则过快,胶囊剂可在5~10min迅速降低血压,片剂可在1~2h降压。

从药代动力学/药效动力学 (PK/PD)来看该制剂存在如下问题。(1)半衰期短,故用药次数增多,可能造成患者治疗依从性不佳。(2)每日多次服药使血药浓度波动明显,不能 达到平稳降压效果,并可能增加心脑血管风险。(3) 可引起快速血管扩张,并反射性激活交感神经而导致头痛、心悸等多种副作用。因此,临床上已不再推荐该制剂作为一线抗高血压药物的长期使用。同时,这些局限性促进了硝地平缓/控释制剂的研发,尤其是针对抗高血压的治疗。

国内临床常用2次/d给药的硝苯地平缓释片(Ⅰ)和(Ⅱ),二者的主要区别 在于结构组成(决定释放机制)和规格不同。硝苯地平缓释片(Ⅰ)常见为膜包衣片,规格为10mg/片; 硝苯地平缓释片(Ⅱ)常见为骨架型缓释片,规格为 20mg/片。前者将药物用一层控释膜包裹,通过控释膜的溶蚀、扩散等过程实现药物的缓慢释放; 后者将药物以分子或微细结晶状态分散在惰性固体材料所制的“骨架”中贮库,通过在胃肠道内溶出、扩散、溶蚀的过程延缓药物释放。硝苯地平缓释制剂的 PK/PD 特点主要为:持续释药时间长达12h,比普通制剂可维持更长时间的体内有效药物浓度,从而降低了药物不良反应,且避免了频繁给药带来的依从性不佳等问题。即便如此,硝苯地平缓释制剂也仍存在一些局限性:(1)缓释制剂通常按照一级消除动力学释放,并非恒速释药。药物消除速率与血药浓度呈正比,血药浓度达峰值后即缓慢下降,因此不能完全避免血药浓度的波动,对降压平稳性有一定影响。(2)缓释制剂的释药速率易受胃肠道 pH、食物及胃肠道生理环境等因素影响。

目前我国临床上常用的硝苯地平控释制剂,又称硝苯地平胃肠道治疗系统 (GITS)规格均为30mg/片。硝苯地平控释制剂主要是基于渗透泵原理进行设计的,包括含有活性药物的药物层和具有渗透活性物质的推动层,二者外面包裹半透膜和保护膜。该制剂在推动层吸水膨胀后推动药物通过小孔(激光打孔)得以缓慢释放。

从PK/PD来看,硝苯地平控释制剂具有以下特征:(1)按零级消除动力学释放药物,即单位时间内药物按恒定的量进行释放,单位时间释放的药量相等,可持续维持有效血药浓度。(2)血药浓度起初按释放速率升高,在多次给药后将维持相对恒定的血药浓度,可实现24h的恒速、缓慢释放,使血药浓度时间曲线比较平稳,“峰谷”波动小,有利于通过平稳降压而改善疗效和降低相关不良反应。(3)无论进食、胃肠道动力还是胃内pH 值等均不影响此类制剂的生物利用度。(4)1次/d给药的方式,与普通制剂或缓释制剂相比,更有利于提高患者服药依从性。这些特点使得硝苯地平控释制剂在高血压的长期治疗,尤其是需要平稳降压的人群中得以充分获益。常见不同剂型的硝苯地平药学特性比较见表1。

节选自《硝苯地平不同制剂临床应用的中国专家共识 》

查看更多