查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

1. 患者,女,39岁,职员

2. 主诉:脑出血术后4月,发热6天

3. 现病史:

2020-08-18患者因 “突发意识障碍”,就诊外院,诊断“脑出血”,急诊行“左侧额颞顶部开颅+脑内血肿清除术+动脉瘤夹闭术+去骨瓣减压术”,术后气管插管、呼吸机辅助通气治疗,2020-08-20 行气管切开,第2天顺利脱机。2020年9月至10月于外院住院期间,多次因发热诊断“肺部感染”,先后予以“替加环素、万古霉素、莫西沙星、头孢替安”等治疗,后体温降至正常。

2020-11-12行“左侧额颞颅骨缺损修补术”,2020-11-15顺利拔除气管套管。术后患者神志昏迷、可自主睁眼、植物状态。2020-11-26为行康复治疗入住华山东院康复科。入院后予行康复锻炼,同时予鼻饲“金刚烷胺、多巴丝肼、西酞普兰”促醒治疗。

2020-12-06无明显诱因出现发热,T 37.8℃,无流涕、咳嗽咳痰、气促,无抽搐、意识改变,无腹泻、排尿异常,无皮肤破损、关节红肿等伴随症状,未重视处理。2020-12-10体温高峰上升至38.4℃,无其余伴随症状。2020-12-11予“头孢他啶”2.0 g ivgtt q12h抗感染治疗。3天后体温无明显下降,最高体温波动于37.9℃~38.5℃,无畏冷、寒战,无咳嗽、气促等不适。2020-12-14入住抗生素科病区。患病以来,患者意识昏迷,鼻饲膳食,昼夜节律存在,二便正常。

4.既往史:既往体健,否认食物、药物过敏史,无吸烟、饮酒史。

1. 体格检查:

T:38.4℃,P:89次/分,R:18次/分,BP:126/70 mmHg,SPO2 98%

神志昏迷,GCS评分6分(E4V1M1),鼻饲管置入状态,颈抵抗(±),双肺呼吸音粗,左下肺可闻及少许湿啰音,心律齐,腹软,无压痛、反跳痛反应,肠鸣音4次/分,全身肌张力增高,病理征未引出,双下肢无浮肿。

2. 辅助检查:

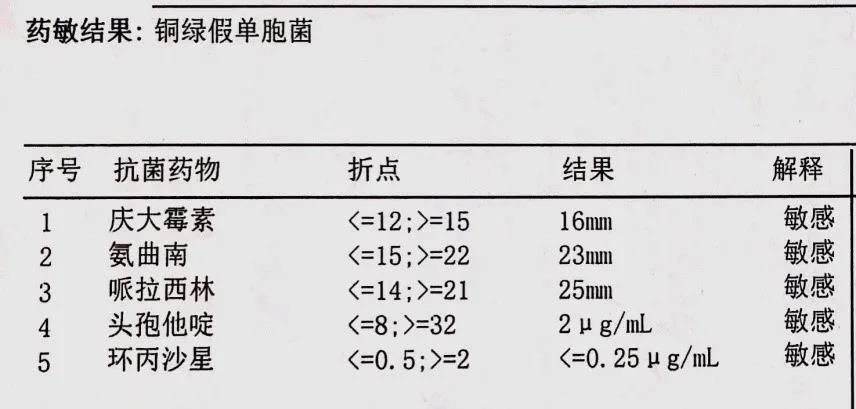

痰培养(11-30):铜绿假单胞菌菌落计数3+(哌拉西林、氨曲南、头孢他啶、庆大霉素、环丙沙星敏感)。

血常规(12-07):WBC 6.38×10^9/L,NE 63.5%,HB 135 g/L,PLT 373×10^9/L。

胸部CT(12-11):两肺炎症、伴双侧胸膜腔少量渗出(如图1.1、1.2)。

3. 初步诊断:

① 急性发热(医院获得性肺炎可能大)② 脑出血术后

4. 发热原因考虑如下:

1) 感染性疾病:①医院获得性肺炎:患者为急性发热,胸部CT提示双肺炎症,医院内起病,考虑医院获得性肺炎可能大,患者同时存在脑出血术后、意识障碍、吞咽功能受损等情况,考虑误吸因素存在,吸入性肺炎不除外。②其他感染性疾病:如颅内感染,患者既往颅内手术史,但近期意识无改变,神经系统查体未见明显异常,可完善头颅影像学检查、脑脊液检查协助诊断;手术切口局部愈合良好,全身无压疮,暂不考虑手术部位及皮肤软组织感染;患者无留置导尿管,排尿无异常,尿液无浑浊等异常,予完善尿常规、尿培养、泌尿系B超等检查协助排除泌尿系统感染。

2) 非感染性疾病:患者无皮肤黏膜出血、皮疹,无关节红肿、淋巴结肿大,血象正常,非感染性疾病如风湿免疫性疾病、肿瘤、淋巴瘤等疾病也可引起发热,可进一步完善肿瘤标志物、影像学检查、风湿免疫等相关指标协助排除。

进一步完善相关检查

2020-12-14:

血常规:WBC 7.52×10^9/L,NE 57.2%,HB 134 g/L,PLT 321×10^9/L。

C反应蛋白<3.3 mg/L,降钙素原0.06 ng/ml,血沉22 mm/h。

肝肾功能、电解质、pro-BNP、肿瘤标志物、ENA谱、ANCA、心磷脂抗体、补体、抗GBM、血/尿免疫固定电泳均未见异常。

血培养(-),抗HIV(-),G试验(-),GM试验(-),血T-SPOT(-),血EBV-DNA(-),血CMV-DNA(-),非典型病原体IgM:阴性。

腰椎穿刺术:脑脊液压力135 cmH2O。脑脊液常规:无色,清,潘氏试验弱阳性,红细胞0,白细胞2×10^6/L。脑脊液生化:糖3.7 mmol/L,氯120 mmol/L,蛋白363 mg/L。同步血糖5.4 mmol/L。

头颅CT及MRI:左颅内术后改变。

全身浅表淋巴结B超:未见异常。

心脏彩超:心功能正常,未见瓣膜赘生物。

如何调整抗感染治疗方案?

患者医院内起病,胸部CT提示两肺炎症,考虑医院获得性肺炎可能。医院获得性肺炎常见的病原体包括肺炎克雷伯菌、鲍曼不动杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌(MRSA和MSSA)、肺炎链球菌等。2020年CHINET对90955株呼吸道标本分离菌进行分析,其中铜绿假单胞菌比例占第三位。患者痰培养提示头孢他啶敏感的铜绿假单胞菌。但予“头孢他啶”2.0 g ivgtt q12h治疗3天后体温无明显下降。

为什么体温不下降?需要考虑以下因素:

1. 抗菌药物使用疗程不足?患者使用“头孢他啶”3天,使用时间短。可能因疗程未到,故体温不降。

2. 病原谱变迁或未覆盖?所参考为发病1周前痰培养结果,病原谱是否已变化,或治疗并未覆盖病原谱。

3.痰液引流不畅或反复误吸?患者神志昏迷,吞咽功能障碍,咳嗽反射差,存在痰液引流不畅或反复误吸可能,故抗感染治疗效果欠佳。

4.存在其他感染灶?患者既往颅脑术后、无法主诉、长期卧床,要警惕隐匿的中枢神经系统感染、皮肤软组织感染、感染性心内膜炎、泌尿系感染等。入科后予完善腰椎穿刺术,脑脊液压力正常,脑脊液常规、生化均正常,头颅CT未提示颅脑明显异常,不支持中枢神经系统感染。头颅皮肤无红肿热痛,手术部位愈合良好无渗液,未触及肿块及波动感,无皮肤软组织感染证据。患者心率及心律正常,未闻及杂音、额外心音,心脏彩超提示心功能正常,未见瓣膜赘生物,血培养阴性,不考虑感染性心内膜炎。另患者无留置导尿管,无排尿异常,尿常规正常,尿培养阴性,泌尿系B超未见异常,缺乏泌尿系感染证据。经排查未发现其他感染灶。

5. 非感染性疾病?风湿免疫性疾病、肿瘤、淋巴瘤等疾病也可引起发热,抗生素使用则无效。目前相关检查结果阴性,非感染性疾病依据不足。

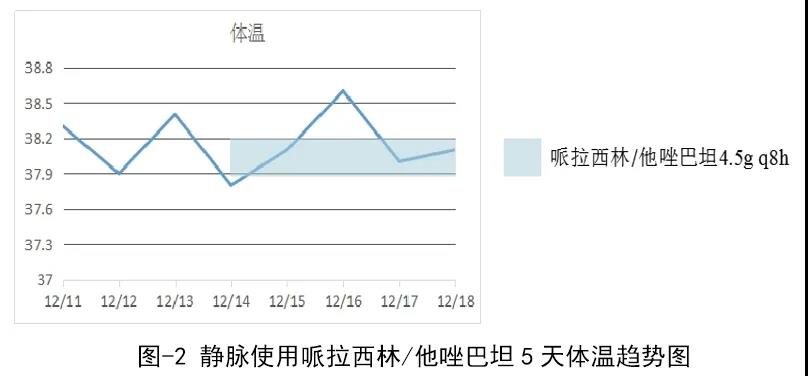

综合以上考虑,因存在吸入因素,需要覆盖厌氧菌。2020-12-14予更换“哌拉西林/他唑巴坦”4.5 g ivgtt q8h抗感染治疗。同时加强翻身拍背、人工吸痰,抬高床头,少量多餐缓慢鼻饲,预防误吸护理。积极复查痰培养。12-14送检痰培养结果:铜绿假单胞菌菌落计数1+(氨曲南、左氧氟沙星中介;哌拉西林、头孢他啶、庆大霉素、环丙沙星敏感)。

经治疗5天后,患者体温高峰未见明显下降(如图2)。

如何进行下一步诊疗?

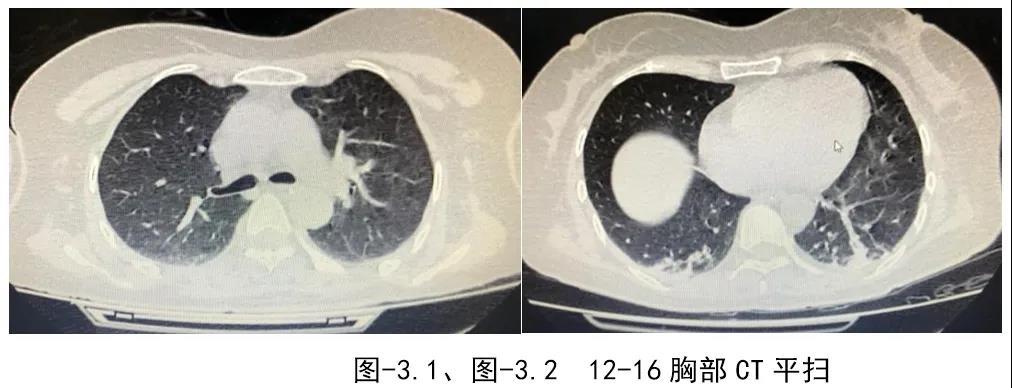

12-16 复查胸部CT:两肺炎症,双侧少量渗出(较2020-12-11相仿)(如图3.1 3.2)。

12-16复查头颅CT:左颅脑术后改变。

12-16上下腹部CT:未提示明显异常。

12-16复查血常规:WBC 7.21×10^9/L,NE 53.1%,HB 134 g/L,PLT 315×10^9/L;C反应蛋白<3.3 mg/L,降钙素原0.08 ng/ml,血沉23 mm/h(较前无明显变化)。

12-18 支气管镜检查:

镜下可见支气管内少许痰液,稀薄、非脓性。

12-20肺泡灌洗液细菌培养(结果同12-14痰培养):铜绿假单胞菌菌落计数1+(氨曲南、左氧氟沙星中介;哌拉西林、头孢他啶、庆大霉素、环丙沙星敏感)。

肺泡灌洗液GM试验:0.434。

多重耐药菌感染?

患者肺泡灌洗液仍提示铜绿假单胞菌,但治疗效果欠佳,结合患者行神经科急诊手术后,3月内曾长期多次住院史及使用多种广谱抗菌药物,有多重耐药菌感染的高危因素,不排除存在未检出的多重耐药菌可能。

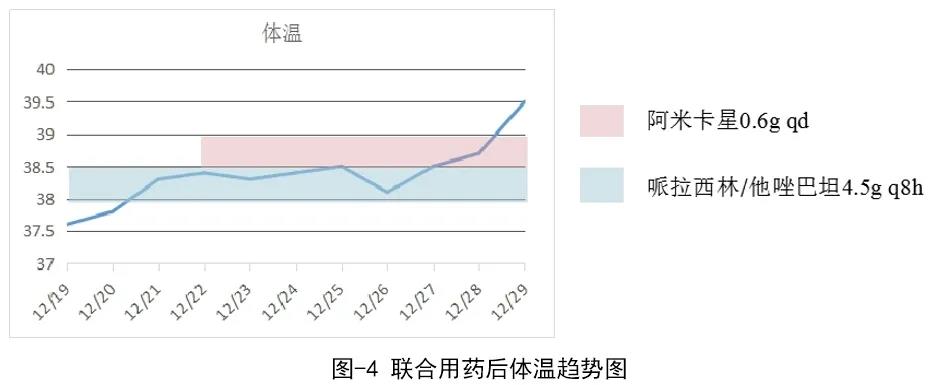

12-22保留哌拉西林/他唑巴坦4.5 g ivgtt q8h,加用阿米卡星0.6 g ivgtt qd联合抗感染治疗。更改方案1周后体温高峰上升(如图4),复查血象正常,CRP、PCT及血沉不高。

12-31复查肝功能提示转氨酶上升,ALT 150 U/L,AST 145 U/L(如图5),予保肝药物治疗后好转。

抗生素做加法后体温高,药物热?

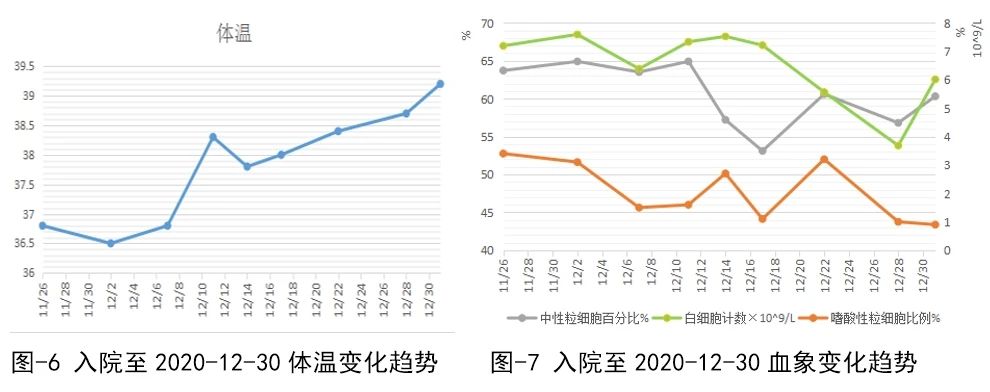

结合患者抗感染治疗无明显效果,体温持续上升(如图6),多次行血培养阴性。近阶段复查血常规有出现白细胞计数及中性粒细胞百分比较基础值下降、嗜酸性粒细胞有稍高情况(如图7),需要考虑药物热。

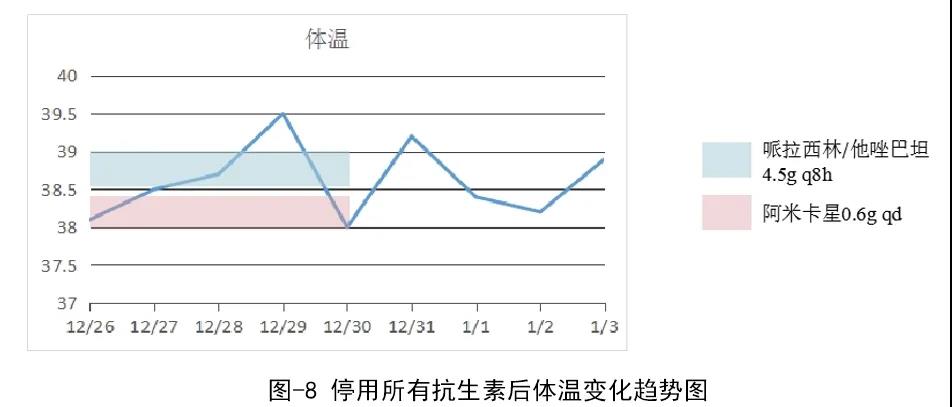

12-30停用哌拉西林/他唑巴坦、阿米卡星。

停用抗生素后,患者体温并未如期下降,第4天体温高峰仍有39℃左右(如图8)。

真的是药物热吗?

患者为年轻女性、无特殊基础疾病,此时肝功能明显好转,肾功能正常,不存在药物清除代谢缓慢因素。虽说抗生素引起药物热多见,但不能排除其他药物所致药物热可能。患者基础用药还包括金刚烷胺、西酞普兰、多巴丝肼,这些药物可能是药物热元凶吗?

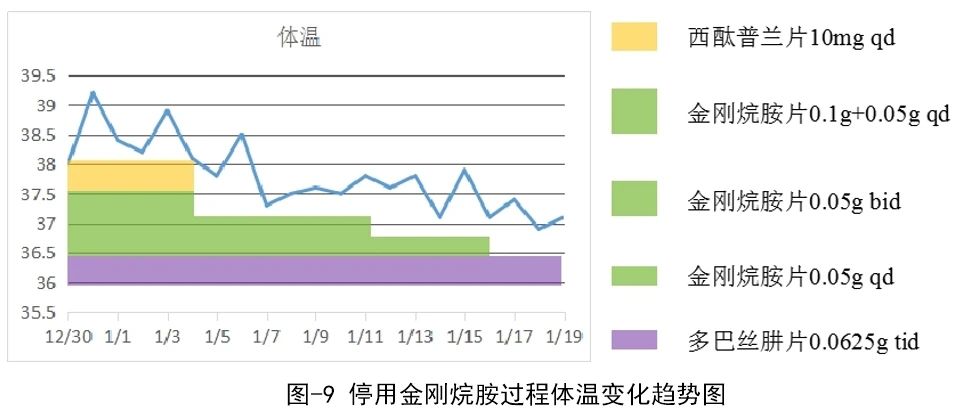

2021-01-04神经内科会诊:可停西酞普兰,逐渐减停金刚烷胺(骤停可诱发停药综合征)。

金刚烷胺减量过程中,患者体温高峰逐步下降,金刚烷胺停后第3天,患者体温恢复正常(如图9)。

“真相只有一个”

追问病史,家属回忆患者首次出现发热当日,有鼻饲药物(金刚烷胺可能)后出现全身多发红色斑丘疹,予口服地氯雷他定后皮疹消退。此后开始体温反复。

2021-01-19顺利出院,1周后随访患者无再发热。

1.药物热(金刚烷胺片)

2.医院获得性肺炎(铜绿假单胞菌)

3.脑出血术后

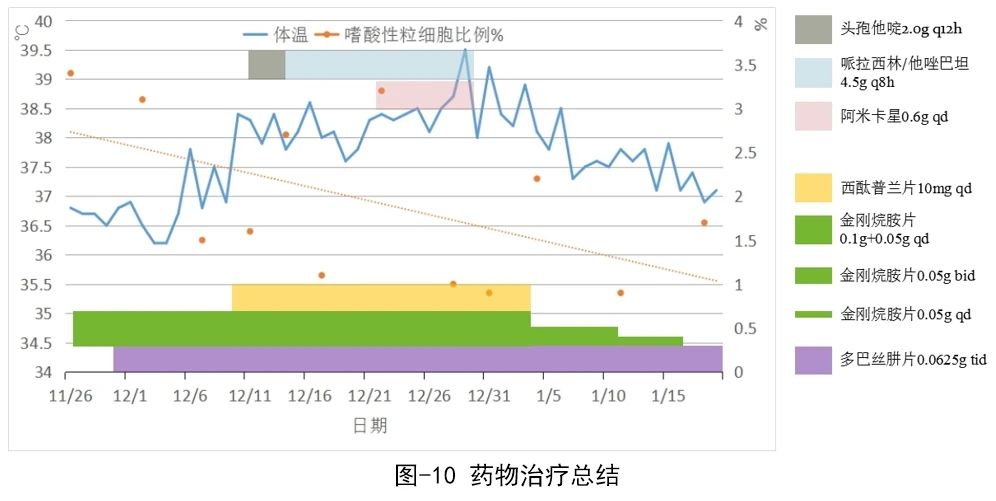

1.患者年轻女性,既往无特殊基础疾病,因脑出血急诊手术后植物状态,服用金刚烷胺后第9天开始反复发热(如图10),病初有一过性皮疹。发热时无伴随症状,血白细胞和炎症标志物均正常。发热过程中伴有血白细胞下降趋势,嗜酸性粒细胞升高。抗感染治疗无效。停用金刚烷胺后体温平。据此推断,导致患者药物热的致敏药物为金刚烷胺片。

2.感染性疾病诊治疗效不佳需要重新审视诊断的正确性,诊治中的并发症,例如药物热同样会引起体温不退,嫌疑通常集中在抗菌药物,其实每种药物都有引起药物热的可能性,需要结合用药时机及患者的临床表现仔细排查。此时减药和停药才是最佳治疗方案。

1.药物热虽然是发热待查常见病因,但在临床诊治过程中极易误诊、漏诊。我们在诊治发热待查尤其是病史较复杂、合并用药较多、基础疾病较多的患者时,不仅要学会加药,更要学会减药和停药,才能排除药物因素,更好地诊断药物热。

2.本病例虽然最后的诊断比较简单,但整个诊治过程却十分周折,前后历经近一个月的时间,主要原因是前期医生的关注点均在于患者是否感染及感染部位,也曾考虑药物热的问题。但主要考虑抗菌药物引起的药物热,却忽视了所有的药物均有引起药物热的可能,就如本例引起患者药物热的药物是金刚烷胺,而金刚烷胺作为植物状态促醒药物使用时间非常长。本病例提示在日常诊疗过程中对于不明原因的发热,应该全面梳理患者所用药物,逐步减少或停用可疑药物,以排除药物热的可能。

3.本病例在后期追问病史时,家属回忆患者首次出现发热当日,可能在鼻饲金刚烷胺后出现全身多发红色斑丘疹,予口服地氯雷他定后皮疹消退。提示对于发热待查患者详细询问病史的重要性。此患者药物热有不典型之处,最初使用抗过敏药之后,患者皮疹消退,后期外周血白细胞及嗜酸性粒细胞始终在正常范围,无关节酸痛等不适,故容易忽视相关病史的询问。如在入院初期询问病史就关注患者有一过性出皮疹的症状,可能在较早时期就能考虑到药物热可能性,尽快诊断明确。

药物热指药物直接或间接引起的发热,待停药后体温降至正常。多数伴有皮疹,可先于发热。嗜酸性粒细胞可升高,或白细胞、中性粒细胞百分比低于正常。虽有高热,但一般情况良好。几乎所有的药物均可致热,只不过发生的概率有所不同,以应用β-内酰胺类后常见。潜伏期一般为7~12天,大多数体温>38.5℃,热型不规则,可为弛张热或稽留热。绝大多数患者停药2~3 天后,体温恢复正常。

药物热的机制目前未明确,但可能与以下作用相关:

1.过敏反应:(药物≈全抗原/半抗原)+蛋白=抗体,抗原-抗体复合物被吞噬细胞吞噬后释放内源性致热源,如卡马西平、别嘌呤醇、苯妥英钠等。

2.体温调节:直接刺激体温调节中枢或增加机体代谢,周围血管收缩减少出汗,如抗胆碱类、吩噻嗪类等。

3.用药相关:药物中混有致热源,如头孢菌素、万古霉素等。

4.药物药理作用:药物起效,病原体释放出异质性蛋白或毒素,如抗肿瘤药、华法林等。

5.特异质反应:特异性体质患者应用某些药物后引起溶血性贫血或恶性高热,如氟烷类、氯霉素等。

药物热诊断主要依据有以下几点:

1.应用抗菌药物后,体温下降后又再上升,或较未用前高。

2.患者虽然发热,但中毒症状不明显。

3.伴发皮疹、嗜酸性粒细胞增多,或者血白细胞总数、中性粒细胞百分比降低至正常以下。

4.停用可疑药物后热度迅速下降或消退,再用同种药物再次发热。

5.排除其他可致发热疾病。

药物热的处理主要如下:

1.停止所有可疑药物。

2.体温过高可使用物理降温,必要时可静脉注射或口服糖皮质激素,也可给予小剂量解热镇痛药。

3.一般在停药后48~72h 消失,皮疹严重者或者药物清除代谢较慢者停药后热度可持续较长时间。

回顾起来,这是非常简单的病例,但在整个诊治过程中我们却费尽心思。发热性疾病的病因复杂,在考虑感染性疾病同时,非感染性疾病不可忽视。所有的药物均有引起药物热的可能,不仅是抗生素,就如本例中的引起患者药物热的药物却是金刚烷胺。

感染性疾病诊治过程中,疗效不佳时思考要全面,临床中常见“加法有余,减法不足”的现象,一味加用或升级抗菌药物不一定能达到我们期望的效果。重新审视诊断是否正确,局部病灶是否充分引流,病原菌是否覆盖,用药方式方法是否合理,感染之外亦要有所考虑可能才是更为审慎的行为。如此才能去伪存真,抽丝剥茧,找到真相,从而达到有时去治愈的目的。

作者:

厦门大学附属心血管病医院心外ICU 周日晶

华山医院抗生素研究所 李颖

本文首发自华山抗生素所

查看更多