查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

莱姆病是由伯氏疏螺旋体(Borralia burgdorferi)引起的以蜱(俗称草爬子)为主要传播媒介的人畜共患自然疫源性疾病。因其1975年在美国莱姆镇首先被发现,故称为莱姆病。本病分布广泛,遍及世界五大洲,但以美国及欧美各国为多,我国黑龙江、新疆、吉林及河南等省区亦有本病发生的报告。

蜱虫

1982年,洛基山实验室的科学家Burgdorfer及其同事Barbour在莱姆病的感染蜱媒成年硬蜱中检测到并分离出一种类似密螺旋体的螺旋体,这种病原体属于原核生物界、螺旋体目、螺旋体科、疏螺旋体属,胞体左旋,由表层、外膜、鞭毛、原生质四部分组成,有大而稀疏的螺旋 3~10个,螺距2.1-2.4 µm,菌体长10~30 µm,宽0.2~0.25 µm,具有7~11个鞭毛。1984年,美国微生物学家Johnson根据其基因和表型特征认为该螺旋体是疏螺旋体属的新种,命名为伯氏疏螺旋体。

伯氏疏螺旋体暗视野显微照片

图片来源:由S Bhimji医学博士提供

(一)传染源

贮存宿主为啮类动物和蜱类,患病和带菌动物是传染源。

(二)传播途径

本病的传播媒介为多种硬蜱如丹明尼硬蜱(Ixodes dammini)、太平洋硬蜱(Ixodes pacificus)、蓖子硬蜱(Ixodes ricinus)及全沟硬蜱(Ixodes persalcatus)等。人因被携带螺旋体的硬蜱叮咬而感染。

正常状态下,伯氏疏螺旋体并不能直接从动物体内转移到人类身上,这时候,蜱虫作为伯氏疏螺旋体的贮存宿主之一,由于主动觅食人与动物的血液,形成莱姆病传播中的双重作用,既是传播媒介又是传染源。蜱虫吸食患病或带菌动物的血液时,伯氏疏螺旋体就会趁机进入蜱虫体内,搭上蜱虫这班顺风车。当蜱虫再次叮咬人类的时候,这些病原体就顺势完成了转移过程。

图片来源:Kurokawa C, Interactions between Borrelia burgdorferi and ticks. Nat Rev Microbiol. 2020;18(10):587-600.

(三)易感人群

人群对伯氏疏螺旋体普遍易感,无种族、性别、年龄的差异。但感染的主要人群与长期蜱暴露人群密切相关。其中,以野外工作者、林业工人感染率较高。

感染伯氏疏螺旋体后潜伏期通常为3~32天,平均7天左右。据病程发展,分为早、中、晚三期。早期为局部皮肤损害期,经蜱叮咬后 7~10天出现,表现为游走性红斑(ECM),可出现于身体的任何部位。中期为播散性感染期,主要表现为神经系统损伤,其损害表现复杂,主要表现为颅神经损伤、脑膜炎、神经根炎和末梢神经炎及循环系统损害等。晚期为持续性感染期,最常表现为关节炎,是莱姆病重要表现之一。

值得注意的是,游走性红斑是莱姆病一期的特点,也是莱姆病的标志,患者的身上会出现一个可以移动的红色的大圈。如果你观察到身边的人身上有这样的大红圈,一定要及时提醒他去医院做进一步检查。

游走性红斑

图片来源:L.M. Bush, M.T. Vazquez-Pertejo / Disease-a-Month 64 (2018) 195–212

一、治疗原则

1. 早期、及时给予抗菌治疗

2. 根据疾病不同阶段给予相应足疗程的抗菌治疗

3. 血清实验阳性、但无临床症状者可暂不行抗菌治疗

4. 妊娠、哺乳期妇女及8岁以下儿童禁用四环素类抗菌药物

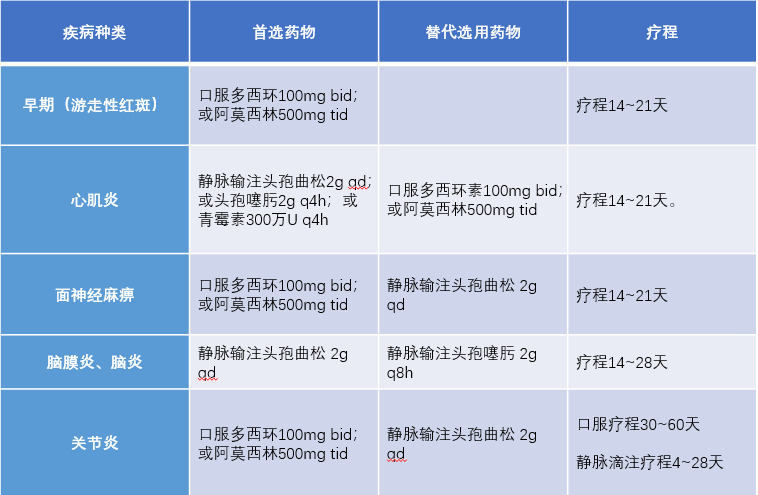

二、治疗方案

1. 管理传染源:森林地区住地及工作场所应做好环境卫生,加强灭鼠、灭蜱工作。

2. 切断传播途径:在蜱栖息地的高危地带喷洒低毒杀虫剂管理或处理宿主动物。进入疫区的人员可涂抹驱虫剂。

3. 保护易感人群:要是做好进入森林、草地等疫区人员的个人防护。减少在有蜱区域的活动时间,局部应用驱虫剂。目前尚无莱姆病疫苗。

4. 健康教育:向公众介绍莱姆病的基本知识,蜱传播该病的方式以及个人防护方法。

5. 专业人员防护:尽可能避免进入有蜱滋生的区域。为减少蜱的叮咬,需穿着覆盖手臂和腿部的浅色衣服,以便更容易发现黏附在衣服上的蜱;长裤的裤脚塞进袜子中,在皮肤上涂抹驱蜱剂如避蚊胺 (二乙甲苯酰胺),或在袖口、裤管上喷洒扑灭司林 (Permethrin)驱避剂及接触式杀蜱剂。

本文转发自鼓医感染

查看更多