查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

作者:福建省消化内镜中心 胡嘉庆 钟世顺

病史简介

患者男性,54岁。

主诉:体检发现“食管糜烂”1年余。

现病史:入院1年前于当地医院体检麻醉胃镜示食管多发早癌,并进行了ESD手术。1月前当地医院复查麻醉胃镜示食管ESD术后复发,食管多发黏膜病变,病理提示距门齿33cm处病变为高级别上皮内瘤变,平素无恶心、呕吐、排黑便、便血,无畏冷、发热等不适。

今为行内镜下治疗,门诊拟“食管黏膜病变”收入我科。

检查结果

患者已完善血常规、尿常规、糖化血红蛋白、术前八项、甲功三项、凝血全套、肿瘤标志物、ECG等检查,排除手术禁忌后,拟行内镜下治疗。

拟诊讨论

1.食管ESD术后复发;2.食管多发黏膜病变:癌前病变可能。

患者中年男性,以体检发现“食管糜烂”1年余为主诉入院,查体未见明显异常。1月前当地医院复查麻醉胃镜示:食管ESD术后复发,食管多发黏膜病变,病理提示距门齿33cm处病变为高级别上皮内瘤变,此次为行内镜下治疗入院,故诊断为“食管多发黏膜病变:癌前病变可能”。

患者于外院行电子胃镜检查发现食管黏膜病变,考虑如下疾病。

1.食管早癌:患者既往食管早癌内镜治疗术后,有食管癌家族史,但无进食后阻塞感或吞咽困难,无食欲减退、消瘦等不适,外院病理示低级别异型增生,局灶鳞状上皮高级别异型增生,故不能排除此病,待ESD术后行病理检查进一步明确。

2.食管平滑肌瘤:患者无吞咽困难、进食阻塞感等不适,内镜检查见黏膜病变,考虑此病可能性小,待内镜下治疗术后病理检查以明确。

诊疗经过

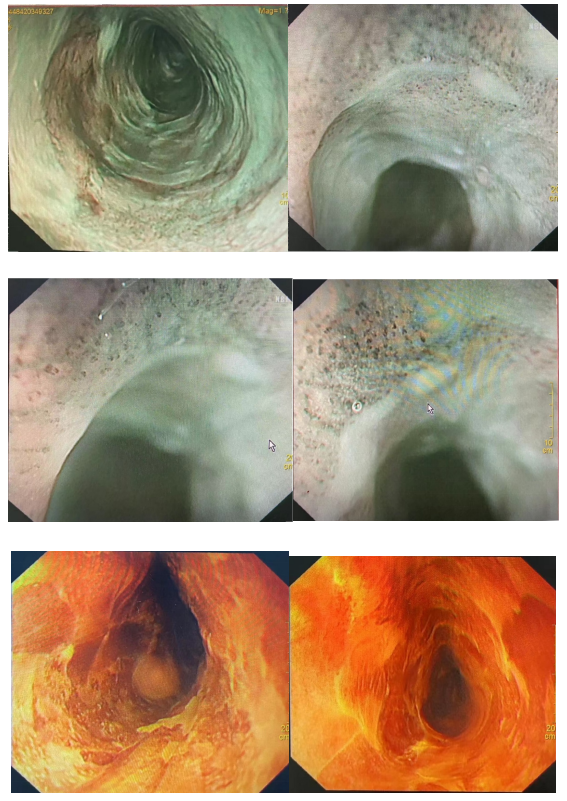

2022.01.04于当地医院行ESD手术。具体手术记录:食管见散在片状黏膜充血,其中以距门齿25 cm、32 cm及36 cm~37 cm为主,予碘染后见斑驳样不染区及淡染区,分别于距门齿25 cm、32 cm及36 cm~37 cm,Dual-knife环周标记后予美兰﹣生理盐水注射基底隆起,隆起满意,后予行内镜下黏膜下剥离术及电凝止血术,术后标本分别为2.0 cm×3.5 cm、4.0 cm×5.0 cm、2.0 cm×1.0 cm。

术后诊断:食管多发早癌;内镜黏膜下剥离术(ESD)+电凝止血术

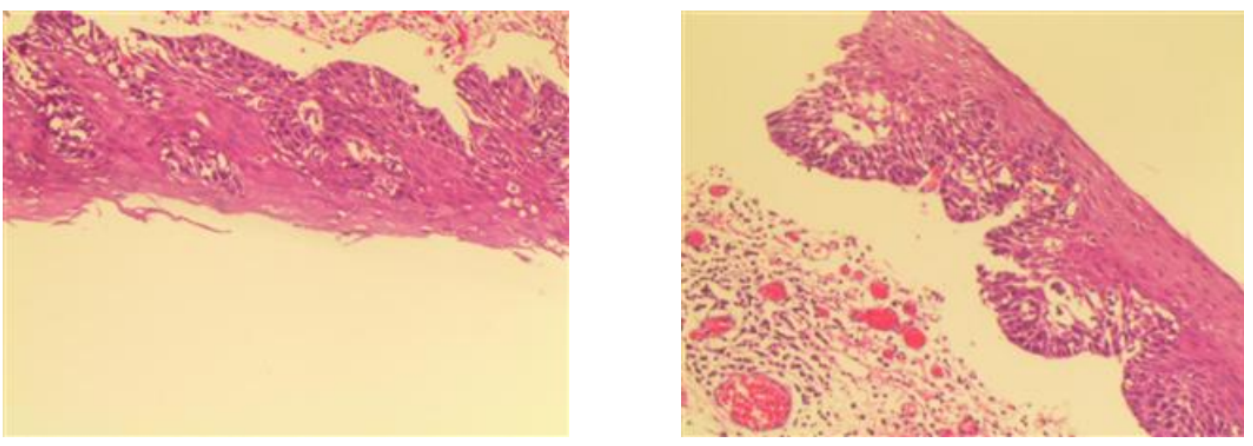

病理诊断:

食管(距门齿32cm)

鳞状上皮黏膜慢性炎,黏膜糜烂,鳞状上皮低级别上皮内瘤变,灶性高级别上皮内瘤变,未见脉管及神经组织侵犯。切端:边切缘(灶性边切缘鳞状上皮低级别上皮内瘤变);基底部:(-)。

食管(距门齿25cm、距门齿36cm~37cm)

送检内镜黏膜下剥离术(ESD)标本,鳞状上皮呈低级别上皮内瘤变。切端:边切缘(-);基底部:(-)。

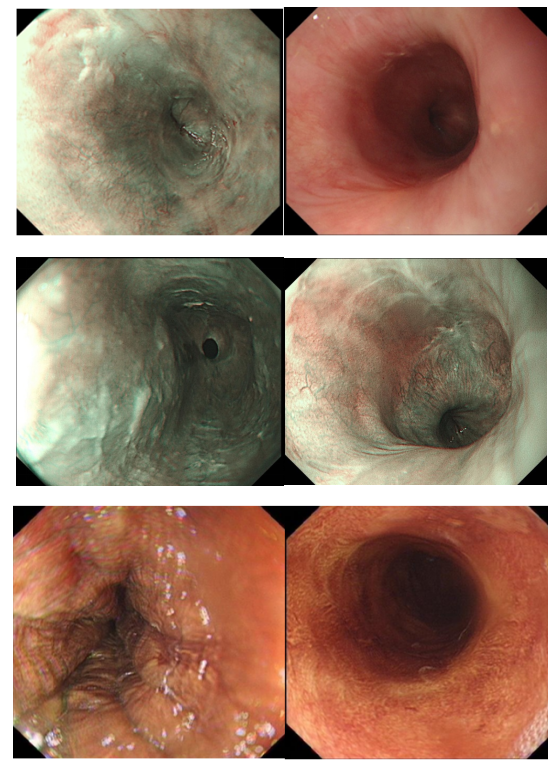

2022年09月放大内镜及染色内镜复查结果:食管距门齿22cm~36cm可见3片不连续术后疤痕,表面尚光滑,全程可见斑驳样白苔覆着,距门齿33 cm可见片状不规则充血灶,ME-NBI示病灶呈茶褐色改变,IPCL呈B1改变,未见明显AVA改变,距门齿39 cm可见一条索状黏膜粗糙、充血,ME-NBI背景色呈茶褐色,IPCL呈B1改变,未见明显AVA改变,距门齿33cm及39cm分别取活检1块。

镜下诊断:食管ESD术后复发;食管黏膜病变(早癌可能)。

活检病理

食管距门齿33cm处:活检黏膜鳞状上皮低级别异型增生,局灶鳞状上皮高级别异型增生。

食管距门齿39cm处:活检黏膜鳞状上皮低级别异型增生。

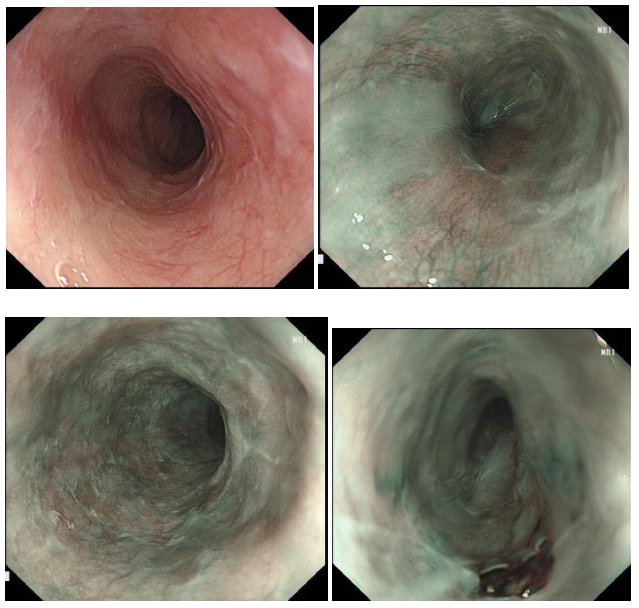

2022年11月就诊我院拟行内镜下治疗,内镜下可见食管距门齿20~40cm见多发片状黏膜粗糙,ME-NBI下呈深褐色或浅褐色改变,IPCL呈B1型,距门齿22~37cm见白色疤痕及散在角化斑。

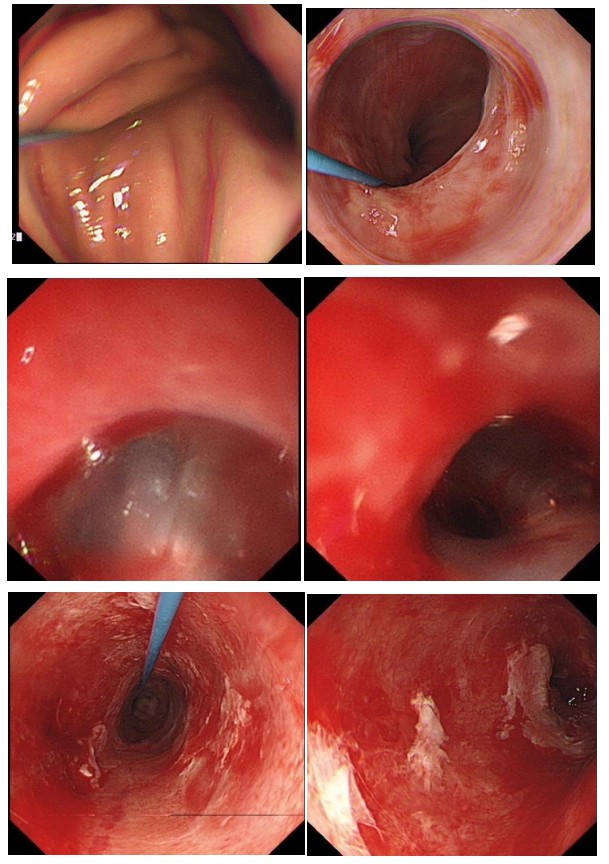

予置入导丝后置入360度自动测压射频球囊,选择10 J/cm2能量(230 w驱动功率),每4cm为一处分次消融,每处消融1次,共消融5次,术后创面距门齿20~40cm。术后创面喷洒去甲肾上腺素配液后,创面未见明显活动性渗血。

2023年3月于我院复查胃镜,内镜下可见食管距门齿22~37cm见白色疤痕,未见明显黏膜糜烂及角化改变,碘染未见明显淡染及不染改变。

本病例的分析及内镜下治疗方式的选择

《中国早期食管癌筛查及内镜诊治专家共识意见》提出残留及复发的定义,局部复发(local recurrence)为手术6个月以后在原切除部位及周围1 cm内黏膜发现肿瘤病灶。根据本病例第一次ESD术后病理情况,边切缘低级别上皮内瘤变,属于HM1类型。ESD术后标本切缘阳性会极大增加肿瘤残留和复发的风险。

通过文献调研,多因素分析显示病变长度(≥5 cm)、病变浸润深度(M3以深)是早期食管癌及癌前病变ESD术后标本切缘阳性的独立危险因素。

本病例中存在多块黏膜切除、病变范围广泛(病变长或多发病变 ) 、术后标本切缘阳性,均增加了术后局部复发的概率。术后8个月后复查,在原ESD瘢痕1cm处可见复发病灶,病理学也证实了该病例确实存在局部复发。

《中国早期食管癌筛查及内镜诊治专家共识意见》提到,对于随访过程中发现病变残留或局部复发以及新发病灶,可再次予以内镜下治疗,内镜下治疗失败者可追加外科手术治疗或放化疗。福建省消化内镜中心的经验是:此类患者需结合术后病理、标本切缘病理、患者基础状况、费用问题及个人及家庭意愿等多种因素进行综合判断选择个体化治疗方案。

进行内镜切除的话,大多选择ESD。ESD对操作者的技术要求较高,可考虑内镜下毁损治疗消融技术,主要包括射频消融(radiofrequency ablation,RFA)、光动力疗法(photodynamic therapy,PDT)、冰冻疗法(cryotherapy)、氩离子束凝固术(argon plasma coagulation,APC)。若采用双极电极凝固术或氩离子凝固术,对病变组织进行电凝或凝固治疗,由于烧灼和凝固往往不均匀导致病变残留甚至于局部复发,同时由于热能量无法控制,可能导致烧灼和凝固过度而发生食管狭窄、穿孔等严重的并发症。同时考虑考该患者的食管病变分布较散,碘染示斑驳样食管改变,考虑只进行局部的ESD存在复发及异时性多发癌的风险,与患者及家属沟通后行射频消融。

射频消融术是在内镜直视下均匀地治疗病变处的上皮,此技术并不像外科手术那样需要切除部分器官,或者像内镜下黏膜术切除部分食管黏膜 ,也不像氩离子凝固术、激光或多极电极凝固术非均匀地凝固、烧灼病变上皮。该技术已应用Barrett食管、食管腺癌、食管鳞状上皮早期癌和癌前病变的患者。

并发症方面考虑:RFA治疗术后狭窄发生率明显减低,其主要原因是当射频消融能量设定10 J/cm2,治疗深度达黏膜肌层,未累及黏膜下层及固有肌层,因此术后狭窄发生概率明显降低,同时还避免穿孔的发生。

射频消融的不足之处:首先射频消融治疗深度受限制,对于黏膜下层早期癌无法应用该技术治疗。其次,无法取得术后病理,不能够得到一个最终的病理诊断,影响进一步分期,对于指导下一步治疗方案有一定限制,因此,术前严格入组和排除标准,尤其是注重术前胸部CT及超声内镜检查,并且术后要定期复查内镜和胸部CT以除外局部复发及淋巴结转移。最后,对于合并 0-Ⅱa 和 0-Ⅱc的早期病例,仅用RFA 治疗不能确保治疗彻底,可能需要配合ESD或者EMR进行治疗。

点评

食管ESD术后复发病例的诊断和治疗是需要综合考虑多个因素。该病例手术范围大和标本切缘阳性,复发风险较高。同时对于复发后的治疗选择,需要考虑术后病理、标本切缘、患者的基础状况、费用问题和患者意愿等因素。射频消融是一种经内镜直视下使用射频能量来均匀治疗病变上皮的消融技术。其具有安全、治疗范围广的优点,但也有局限性,不能治疗较深的病变,且无法获取最终病理诊断。因此,在选择射频消融治疗前需要对患者进行严格的评估,并定期复查以排除复发和转移。

原创内容,转载须授权

胡嘉庆

福建省消化内镜中心

医师 医学硕士

福建省医学会消化内镜学分会静脉曲张学组委员

福建省医学会消化内镜学分会食管学组委员

熟练掌握胃、肠镜操作,参与开展内镜治疗如(EUS、ESD、ERCP)。

发表中华系列期刊2篇,国内期刊论文4篇,主持福建医科大学启航基金1项,参与省级课题多项,参编著作1部。

2021年获“镜武门”ERCP病例大赛华南区第一名,获第一届全国ERCP规范化诊治华东区优秀病例。

钟世顺

福建省消化内镜中心

主任医师 医学博士 硕士研究生导师

中华医学会消化内镜学分会结直肠学组委员

福建省医师协会消化内镜专业委员会委员

福建省抗癌协会肿瘤内镜专业委员会委员

福建省预防医学会肛肠疾病预防控制专业委员会委员

福建省医学会消化内镜学分会结直肠疾病学组副组长

查看更多